L’historien Christophe Charle revient sur l’histoire de sa famille et sur son propre parcours académique à l’aide des méthodes qu’il a employées lors de précédents travaux.

L’exercice d’ego-histoire est désormais un passage obligé pour tous les historiens français prétendant à une habilitation à diriger des recherches [HDR]. Cette pratique réflexive a été initiée par Pierre Nora dans un ouvrage collectif qu’il a dirigé et qui a rassemblé parmi les plus grands noms de l’historiogrpahie de la fin des années 1980 (Essais d’ego-histoire, Gallimard, 1987). Son institutionnalisation l’a ensuite banalisée, engendrant certains travers dénoncés par Sylvain Venayre dans Disparu ! Enquête sur Sylvain Venayre (Les Belles Lettres, 2012). Avec Racines, rameaux, feuilles, Christophe Charle, professeur émérite à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, propose ce qui s’apparente à une ego-histoire sociale, dans le droit fil de son œuvre consacrée à l'histoire des intellectuels aux XIXe et XXe siècles.

Histoires de familles

Christophe Charle revient, d’un côté, sur son histoire familiale et sur l’influence qu’elle a eue sur lui, et de l’autre, sur son parcours universitaire marqué par de nombreux échanges et rencontres intellectuels. Ce double projet est l’occasion pour lui d’appliquer ses méthodes de spécialiste des universitaires à sa propre vie, en particulier grâce au recours à la prosopographie. Plus largement, il rapporte systématiquement les parcours individuels des membres de sa famille et le sien, faits de hasards et de choix, aux contextes historiques dans leurs dimensions sociale, politique et culturelle. Ce faisant, il s’efforce de mieux comprendre les processus d’élévation sociale : contrairement à l’image d’Épinal de la Troisième République, ces processus sont rarement linéaires. L’historien avait déjà évoqué brièvement sa famille au début de son Histoire sociale de la France au XIXe siècle à titre illustratif des mutations du pays (du rural vers l’urbain, de l’agriculture vers l’artisanat, la montée en puissance du salariat et de l’éducation). L’élargissement de la perspective sur son histoire familiale dévoile encore davantage la diversité des bifurcations possibles dans la France contemporaine.

Une partie de ses ancêtres est originaire de milieux modestes de la Bourgogne et du Vexin. Afin d’échapper à la misère rurale, ils ont recours à la stratégie classique de la mobilité. Ainsi, si l’un d’entre eux devient charpentier et passe d’un lieu à l’autre, une branche s’installe à Paris comme couteliers. S’inscrivant par moment dans les traces du « Pinagot » d’Alain Corbin , faute de sources, Charle s’efforce de reconstituer indirectement l’expérience de la guerre de 1870 pour ses proches. Il dispose néanmoins de certaines archives familiales, reproduites au fil du développement, et illustre son propos de photos actuelles de leurs adresses parisiennes. Leurs déplacements géographiques – vers la banlieue avant un retour dans le centre-ville de Paris – témoignent d’une évolution sociale, de même que l’étude de leurs sociabilités et des milieux qu’ils fréquentent.

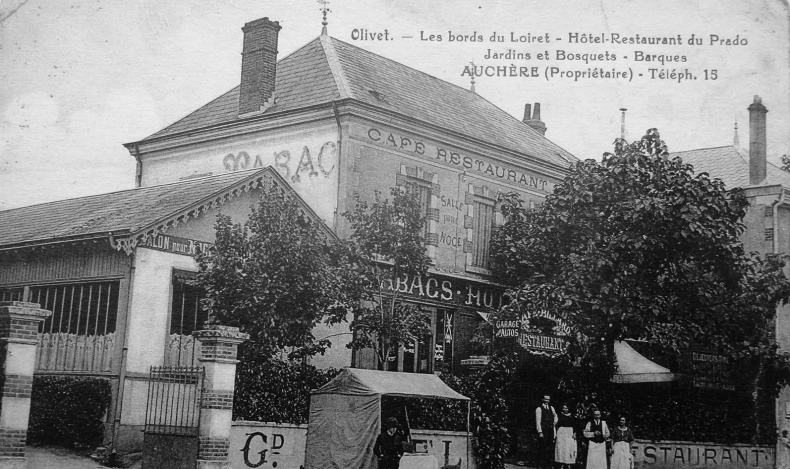

L’une des branches maternelles de sa famille est composée de potiers berrichons, pendant six générations au moins. Son grand-père maternel interrompt la lignée en choisissant une autre voie mais se retrouve happé par la Première Guerre mondiale lorsqu’il est mobilisé. Son ascension sociale aura lieu via le commerce (restaurateur), puis la montée à Paris. Leur fille (la mère de l’historien) deviendra institutrice. Au sujet des ses grands-parents, Charle évoque quelques souvenirs personnels bien tournés de ses vacances chez eux à Nevers. L’étude des trajectoires sociales des membres de sa famille révèle autant de parcours différents, comme celui de sa grand-mère paternelle, issue de l’est de la France, dont la famille se fixe ensuite à Passy. Mais ces destinées sociales ne sont pas toujours heureuses, et sont parfois même tragiques, à l’image des deux sœurs Heim, dont l’une tue l’autre avant de se suicider.

L’historien s’interroge sur les moyens d’interpréter les traces laissées par nos ancêtres, et surtout quand ils ne maitrisent pas ou mal l’écrit. Il combine pour cela des méthodes sérielles à la démarche d’Alain Corbin. Ainsi, l’analyse des signatures des membres de sa famille lors des mariages témoigne de la maîtrise de l’écrit. Cette dernière traduit des clivages sociaux et de genre, reflets de l’évolution de la scolarisation, ou en lien avec les activités professionnelles de chacun. Charle met aussi à jour des différences entre les branches les plus rurales de sa généalogie – moins favorisées en termes de diffusion de l’instruction, en particulier pour les femmes – et les urbains, plus rapidement alphabétisés. Des comportements malthusiens en termes de descendance contribuent aussi à la promotion sociale.

La Grande Guerre n’est pas sans impact sur sa famille. Son grand-père paternel est mobilisé et meurt dès 1915. L’analyse de sa correspondance témoigne de sa lucidité sur l’intensité des combats et permet de découvrir, de manière plus sensible, certaines de ses poésies destinées à son épouse. L’historien se penche aussi sur les effets socio-démographiques de 14-18, à l’échelle des communes de ses ancêtres, qui entraînent vieillissements de la population, exodes et changements d’activités. Enfin, le lecteur découvrira que l’auteur est un parent de Roger Heim, botaniste de renom et pionnier de l’écologie.

Années de formation

En préambule de la seconde partie de son ouvrage, consacrée à son propre parcours, Christophe Charle fait part de ses interrogations relatives à l’ego-histoire, que l’on peut interpréter comme le symptôme d’une société narcissique et nostalgique. Ayant été garant ou membre de nombreux jurys d’HDR, il constate que : « Tous ceux et toutes celles qui s’y astreignent évoluent entre, d’un côté, un bilan historiographique des domaines où ils se sont aventurés et où ils cherchent à se situer et, d’autre part, une démarche plus personnelle et subjective, analogue aux autoportraits des peintres où ils et elles cherchent les origines de leurs choix intellectuels et de leur rapport à l’histoire. » L’historien a donc conscience de l’aspect délicat, voire périlleux, de son entreprise, dans laquelle il tente de conserver le plus de distance possible : « Pour ce faire, je m’efforcerai de fournir les preuves des jugements ou souvenirs relatés plutôt que de me fier aux reconstructions mémorielles toujours fallacieuses. » Il multiplie également les comparaisons avec des collègues de la même génération, autrement dit, il a recours à « la biographie sociale comparée » dont il est expert. En lien avec sa première partie, il rappelle que l’histoire familiale – consciente ou inconsciente – a un impact sur notre façon de concevoir le temps et l’avenir de manière plus ou moins optimiste.

Fils de parents instituteurs, ces derniers investissent dans l’éducation de leurs enfants et privilégient la voie du service public pour accéder à la promotion sociale. La jeunesse de Christophe Charle est bouleversée par le suicide de son père, en 1968, à cause d’un travail qu’il ne supportait plus, quelques mois avant les événements du mois de mai. Il devient alors nécessaire pour ses deux enfants de trouver rapidement une forme de sécurité : le concours de l’École normale supérieure (ENS) pour Christophe Charle, un emploi dans un ministère pour sa sœur après sa licence de droit. Paradoxalement, la charge pesante de secrétaire général de l’École supérieure de physique et de chimie de Paris du père, à laquelle était lié un appartement de fonction en plein quartier latin, a peut-être facilité la réussite du fils, dont le lycée Henri-IV sera l’établissement de secteur. À l’époque, celui-ci est encore un lycée de quartier et pas seulement celui d’une élite. Au cours d’un parcours de bon élève, Charle est marqué par plusieurs enseignants, ceux d’histoire (Jacques Goimard) et de philosophie (Maurice Caveing). L’année du baccalauréat sera aussi celle de Mai 68. L’historien revient sur ses lectures formatrices et sur son penchant littéraire malgré le modèle scientifique environnant.

Il poursuit ensuite en classe préparatoire littéraire (hypo- puis khâgne), qu’il présente comme une option pragmatique pour acquérir rapidement une autonomie financière à la suite du décès de son père, plus que comme une expérience initiatique ou une révélation intellectuelle. Le travail est intense, mais il n’a que peu d’atomes crochus avec ses enseignants, à l’exception de l’historien Henri Dubief. Au sujet de l’impact durable de la réussite (ou non) à l’ENS, Charle écrit que : « Commencer la vie par un faux pas vous fait toujours craindre de rechuter ou de toujours boiter au moment crucial ; sauter du premier coup l’obstacle (parfois par chance ou par heureux hasard, mais on l’oublie) donne, sinon des ailes à long terme, du moins la croyance qu’on pourra sauter à nouveau plus haut, c’est une réserve d’adrénaline secrète et de relative confiance en soi bien utile. » Dans le même temps, il commence à s’intéresser à la politique et s’engage à gauche, au Parti socialiste post-Épinay. Sa pratique de l’histoire contribue à le vacciner de l'attente des grands soirs.

Christophe Charle se rappelle d’années heureuses à l’ENS, entre découvertes intellectuelles et amitiés, en dehors d’une année de souffrance lors de la préparation de l’agrégation, qui l’amène à relativiser le pouvoir classant des concours. Il passe son service militaire comme scientifique du contingent. Paradoxalement, il s’agira d’un moment propice à la lecture et à la prosopographie des généraux de la Troisième République. Après quelques années d'enseignement en collèges et lycées, il entre au CNRS en 1978, rejoignant très vite l’IHMC (Institut d’histoire moderne et contemporaine) nouvellement créé. Ce compagnonnage avec l’ENS de la rue d’Ulm, qui accueille le laboratoire, durera donc toute sa carrière, à l'exception des quelques années où il exerce comme professeur à Lyon-III et d'un séjour prolongé à Berlin. Si son parcours professionnel s’avère finalement très parisien, voire réduit ou presque aux alentours du quartier latin, sa carrière de « casanier » est compensée par des centres d’intérêts européens et comparatifs, ainsi que par la participation à des coopérations et des colloques internationaux.

En parallèle de sa scolarité normalienne et de ses séminaires rue d’Ulm, il est inscrit en licence d’histoire à l’université Paris-1. Il assiste aux enseignements de grands professeurs comme, entre autres, Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges Duby, Jacques Le Goff, Jean Delumeau, Pierre Chaunu ou encore Pierre Vilar. Comme il l’écrit « Je n’ai eu que l’embarras du meilleur », ajoutant que : « Tous très différents on s’en doute, ces enseignements avaient en commun de montrer la fécondité du croisement des regards (banalité aujourd’hui, rareté à l’époque), la confrontation indispensable empirie-théorie, le foisonnement des sources possibles hors des sentiers battus, la combinaison possible des disciplines : sociologie, ethnologie, littérature, économie, science politique. » L’ouverture au monde de Vilar, son futur directeur de thèse, séduit particulièrement Charle.

Des recherches aiguillées par des questionnements contemporains

Lors de sa maîtrise, il fait la rencontre de la sociologie de Pierre Bourdieu par l’intermédiaire de Jean-Claude Chamboredon. Charle découvre la recherche collective grâce à ce groupe composé principalement de sociologues et publie ses premiers articles dans les Actes de la recherche en sciences sociales. Il met en contraste cette expérience avec le travail plus solitaire des historiens et le manque de relation avec leurs directeurs de thèse à l’époque. « J’ai tenté de toujours rester fidèle à ce modèle du travail d’équipe des sociologues du boulevard Raspail et d’en recréer partiellement les conditions au sein de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC), à travers plusieurs enquêtes collectives avec des collègues ou avec mes propres élèves. »

Pour son mémoire de maîtrise, il travaille sur le roman L’Argent de Zola qui lui permet d’explorer la vision du capitalisme à cette époque. Sa thèse de troisième cycle porte sur le champ littéraire, sous l’influence de Bourdieu, et le naturalisme. Ces premiers travaux de recherche anticipent sa réflexion sur les intellectuels et leurs mobilisations politiques. Ils s’inscrivent dans le contexte des années 1970, post-Mai 68, avec ses interrogations sur l’engagement des intellectuels.

Sa thèse d’État s’intéresse en effet aux intellectuels et plus largement aux élites de la Troisième République, là encore en écho aux questionnements de son époque (le renouvellement des élites politiques intervenu avec la victoire de François Mitterrand) : « Ce jeu sur les concordances ou discordances des temps que permet le travail de l’historien est à la fois ce qui en fait le plaisir secret (traverser le temps, n’est-ce pas disposer d’un pouvoir magique ?) et le risque majeur : trop se laisser prendre au jeu des analogies, réinterpréter le passé en fonction de ses préférences ou émotions du moment, effacer les ruptures ou décalages structurels. L’historiographie est pleine de ces errements et erreurs, parfois féconds, parfois désastreux pour la juste interprétation. »

À sa soutenance, le jury est composé de « deux anciens communistes (Maurice Agulhon et Madeleine Rebérioux) voisin[ant] avec deux démocrates-chrétiens, l’un plus centriste (Jean-Marie Mayeur), l’autre rallié au socialisme (Antoine Prost), et avec un inclassable, mais nettement à gauche (Pierre Bourdieu) dont l’engagement public s’accentuait à l’époque. » À cette occasion, décrite de manière très réaliste par Charle, Bourdieu en profita pour critiquer certains aspects de la méthode historienne. Pour autant, Charle s’est par la suite efforcé d’articuler histoire et sociologie dans son œuvre et de rester fidèle à l’esprit du sociologue (dont il réfute au passage le sectarisme) — fidélité à l’origine de collaborations avec des historiens d’autres champs et des sociologues.

Discours de la méthode : faire dialoguer histoire et sociologie

Soutenue en 1986, sa thèse lui permet de devenir directeur de recherche au CNRS. Revenant sur les modalités de recrutement et d’intégration possibles dans l’enseignement supérieur et la recherche dans les années 1970, il estime que le CNRS lui aura servi de refuge par rapport à des camarades moins bien lotis. Pourquoi alors quitter cette institution malgré ses nombreux avantages — à l’exclusion de la rémunération ? Charle met en avant sa volonté de changer d’air, d’œuvrer à la transmission, sa peur de s’enfermer dans sa spécialisation et une forme de culpabilité par rapport à des collègues moins chanceux. Il prône d’ailleurs une alternance entre périodes de recherche-enseignement et recherche pure via une fusion des corps. Avec franchise, il revient sur ses échecs pour entrer à l’université. Il finit par être élu à Lyon-3, dont il ne partage pas les options politiques majoritaires, sur un concours de circonstances. Deux ans plus tard, il revient à Paris-1, dont il se fera l’historien. Il s’engage au service du collectif au sein de l’université et de son laboratoire, en forme de compensation à une quinzaine d’années de recherche au CNRS et à l’ENS.

La comparaison historique, en particulier à l’échelle européenne, est le « fil rouge » de ses nombreux travaux. Cette démarche s’avère originale dans les années 1980 et 1990 par rapport à l’optique trop souvent franco-française de ses collègues ou la vogue mémorielle symbolisée par les Lieux de mémoire. Charle revient sur cette démarche heuristique qu’il a appliquée par exemple aux intellectuels, aux universitaires ou aux capitales culturelles. Ce tropisme géographique doit également se comprendre dans le contexte de la construction européenne après la chute du mur de Berlin. Il travaille à plusieurs reprises avec des collègues étrangers, européens mais aussi américains. Comme il le remarque : « Rétrospectivement, tout s’est passé comme si je reprenais à une échelle européenne, ou partiellement européenne, des thématiques que j’avais d’abord essayé de traiter à l’échelle nationale, voire parisienne. » Ce choix permet une prise de distance par rapport aux problématiques des historiographies nationales. Pour autant, sa candidature au Collège de France au début des années 2000 n’aboutit pas. Cependant, l’école d’historiens qu’il a en partie formée a poursuivi et amplifié sa démarche. La médaille d'argent du CNRS couronnant son œuvre et son appartenance à l’Institut Universitaire de France ont également validé la fécondité de ses choix. Tout comme la mondialisation et les défis globaux (au premier rang desquels la crise écologique) ont contribué à changer la donne et à envisager l’histoire comme définitivement transnationale.

Avec Racines, rameaux, feuilles, Christophe Charle s’est efforcé une nouvelle fois de faire converger sociologie et histoire : « L’histoire familiale, l’histoire de la trajectoire familiale dans la société, l’histoire de notre rapport à ces familles dont nous provenons (souvent sans les connaître), voilà tous les types d’inconscient que j’ai tenté de remettre en lumière dans la première partie de ce livre, à côté de la genèse de mes orientations intellectuelles au cœur de la seconde, l’autre forme d’inconscient visé par Bourdieu. » Et cela malgré l’inégalité des traces laissées pour différentes raisons. Après avoir étudié les élites, il s’agissait pour l’historien de redonner vie à des inconnus de l’histoire, de comprendre son propre parcours et plus largement le rôle de l’historien à notre époque troublée. Écrit au long cours, en partie pendant le confinement, ce livre témoigne du sérieux de l’historien tout en ménageant, avec justesse, une place aux émotions.