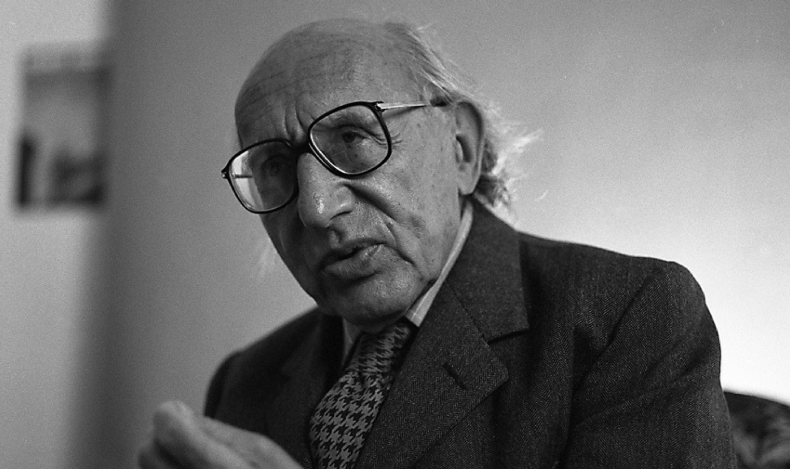

Trois traductions d’inédits du sociologue Norbert Elias font découvrir au public français un nouvel aspect de son œuvre : l’humanisme.

Il est rituel d’introduire tout article traitant de Norbert Elias, aujourd’hui considéré comme l’une des figures majeures de la sociologie du XXe siècle, par la réception tardive de son œuvre. Dans le contexte français, ce rappel est malheureusement encore de mise. En effet, contrairement à la situation allemande ou anglo-saxonne où l’œuvre complète d’Elias a déjà fait l’objet d’une publication, plusieurs de ses livres ne sont pas encore disponibles en français. Si le choix d’une édition intégrale et continue n’a pas été fait ou n’a pu être fait, la France comble néanmoins petit à petit son retard. A ce titre, soulignons le travail de l’historien Marc Joly , qui après avoir consacré sa thèse à l’étude de la réception française d’Elias – Devenir Norbert Elias – contribue désormais à amplifier celle-ci en tant que traducteur. En 2017, Joly a participé à la traduction de son recueil d’études sur Les Allemands au Seuil, et auparavant à la série de traductions publiées aux éditions La Découverte : Au-delà de Freud , L’Utopie et La dynamique sociale de la conscience , livre dont il sera, entre autres, question ici. Outre Le Seuil et La Découverte, les Éditions de l’EHESS et les Éditions sociales ont respectivement publié Humana conditio et J’ai suivi mon propre chemin, toutes deux en 2016. À chaque fois, il s’agit de livres reprenant des conférences et entretiens donnés dans les années 1970-1980 alors que le sociologue avait accédé à une certaine reconnaissance. Et, à des degrés divers, ces trois nouvelles traductions en date de 2016 permettent de découvrir une nouvelle dimension de l’œuvre d’Elias : son humanisme.

Une leçon de vie

J’ai suivi mon propre chemin propose la traduction d’« Un parcours dans le siècle », un entretien autobiographique accordé par Elias en 1987 à la chaîne allemande ZDF, et de « Respect et critique », son discours de réception du prix Adorno. Comme le signale Antony Burlaud, qui signe à la fois la traduction et sa présentation, Elias avait déjà abordé son parcours personnel dans Norbert Elias par lui-même . Dans cette retranscription, il le fait de façon « continue, plus resserrée, plus accessible, et assortie de commentaires nouveaux. » Au fil de ce récit, Elias revient sur quelques-uns de ses concepts et théories les plus importantes, du « processus de civilisation » aux « logiques de l’exclusion » .

Pierre Bourdieu avait remarqué, à propos des essais d’« ego-histoire » dirigés par Pierre Nora, que les récits autobiographiques d’universitaires reconnus n’avaient guère d’intérêt. Si les universitaires « heureux » n’ont pas d’histoire, pour paraphraser Tolstoï, la vie de Norbert Elias mérite malheureusement d’être racontée. Ce dernier n’est pas le seul intellectuel juif allemand ou autrichien à avoir connu l’exil ; la temporalité de son expatriation explique cependant la prise en compte tardive de ses travaux. Plus largement, la volonté d’Elias de poursuivre son œuvre envers et contre tout constitue une impressionnante leçon de vie.

Né en 1887 dans une famille juive aisée à Breslau, une ville alors allemande et aujourd’hui polonaise (sous le nom de Wroclaw), Elias connaît les deux fronts de la Première Guerre mondiale. Une fois le conflit terminé, il revient dans sa ville natale pour y étudier parallèlement la médecine et la philosophie, à laquelle il finit par se consacrer. Sa thèse soutenue en 1924 le conduit à rompre avec la tradition philosophique kantienne et sa conceptualisation de l’individu comme un être isolé. Après une expérience d’un an dans une usine en tant qu’assistant du directeur, Elias décide de reprendre des études, en sociologie cette fois et à Heidelberg, haut lieu de l’effervescence intellectuelle de la jeune république de Weimar. Il démarre son « habilitation » sous la direction d’Alfred Weber, le frère de Max, avant de changer pour Karl Mannheim et de suivre ce dernier à Francfort. Il fait alors la connaissance des membres de l’école éponyme ; il évoquera les dettes mais aussi les critiques à leur égard lorsqu’il recevra le prix Adorno de la ville de Francfort en 1977. À cette époque, il commence à travailler à ce qui deviendra La société de cour .

L’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 contraint Elias à fuir, d’abord à Paris où il survit en confectionnant avec d’autres exilés des jouets en bois, puis en Angleterre, où il bénéficie d’une maigre bourse. Durant ses trois premières années britanniques, il travaille à son grand œuvre, le « processus de civilisation », et fréquente assidûment la salle de lecture du British Museum . En dépit d’expériences diverses dans la recherche, à la London School of Economics, et l’enseignement pour adultes, il faudra près de deux décennies à Elias pour trouver un poste stable. En 1954, il est enfin nommé professeur de sociologie à l’université de Leicester, où il contribue à fonder le département de sociologie. Puis, de 1962 à 1964, il travaille à l’université du Ghana, séjour qui le marque profondément. À partir de cette date, qui coïncide avec sa retraite à Leicester, Elias mène une vie d’universitaire nomade, multipliant les invitations dans des universités allemandes et hollandaises. Il se stabilise, de 1978 à 1984, au Centre de recherche interdisciplinaire de Bielefeld, et, en parallèle à Amsterdam, où il décède en 1990. Jusqu’au dernier moment, Elias n’aura cessé d’écrire, avec le sentiment de devoir transmettre un message primordial, et comme pour rattraper le temps perdu pendant les années 1930 et 1940.

Une leçon de choses

La force de travail d’Elias, dont il aura fait preuve toute sa vie, se traduit dans la diversité des thématiques qu’il a abordées. Plusieurs de ses travaux ont porté sur la sociologie de la connaissance et des sciences . La dynamique sociale de la conscience regroupe ainsi plusieurs articles et chapitres d’ouvrages collectifs rédigés par Elias sur cette question. Le recueil est préfacé par Bernard Lahire, qui souligne avec vigueur l’actualité d’Elias pour la sociologie. Dans ces textes, Elias s’en prend à la fois à la philosophie des sciences incarnée par Karl Popper, qu’il juge trop normative et peu préoccupée par les sciences telles qu’elles se pratiquent vraiment, et à l’histoire des sciences, représentée par Thomas Kuhn, focalisée sur les événements et les individus (les « révolutions scientifiques ») au détriment du processus cumulatif des sciences pris sur la longue durée. Elias propose un programme sociologique pour l’étude des sciences, combinant recherche empirique et théorique.

Dans « La “nature” entre engagement et distanciation », titre qui fait écho à son Engagement et distanciation , Elias applique ce programme à un concept en particulier : la nature. Il rappelle ainsi que les conditions de survie de l’humanité reposent principalement sur la transmission de savoirs accumulés et transmis au fil des générations et non d’un quelconque instinct. Pour comprendre le passé en tant que « développement » et non comme « histoire », il estime nécessaire d’avoir recours à un minimum de conceptualisation. « La relation entre engagement et distanciation » illustre cette méthode d’examen de « l’ordre et [de] la direction du changement dans le développement humain, en particulier dans celui des connaissances humaines. » Ainsi, la nature a d’abord été envisagée sur le mode de l’engagement : comme une force « magico-mythique » imprévisible et divinisée. Puis, au fil de l’augmentation des connaissances à son sujet, une relation plus distanciée a vu le jour, qui n’exclut pas – à la fin du XXe siècle mais la remarque est encore valable – l’émergence de nouvelles formes d’engagement : « beaucoup l’utilisent comme un refuge, un remède, ou tout simplement un contre-modèle symbolique à l’aide duquel s’opposer – voire s’échapper – à la misère d’un monde social en rapide mutation. »

Pour Elias, il s’agit d’un mythe trompeur. La chaîne alimentaire est là pour nous le rappeler. La nature n’a pu être idéalisée comme un havre de paix que depuis qu’elle a été domestiquée et radicalement transformée par l’homme, à la suite de luttes et d’exterminations dont ce dernier est ressorti vainqueur. Contre ce recours à la nature, Elias en appelle à la lucidité et à la responsabilité : « la “nature” est une métaphore ; elle n’est qu’un symbole parmi d’autres sur lesquels les humains projettent leur désir illusoire d’être pris en charge par une figure parentale, capable de les maintenir sur le droit chemin et de leur permettre d’atteindre l’apogée du bien-être et de la santé. Or personne ne peut décider à la place des êtres humains ; personne ne choisira pour eux le chemin qu’il convient d’emprunter. » Et cela d’autant plus qu’ils se sont rendus comptables du destin de la Terre en devenant l’espèce dominante, qui la contrôle et la transforme. La nature est « indifférente » au sort des humains, bien que ces derniers soient tentés de faire appel à elle en dernier ressort.

Une leçon d’humanité

Humana conditio a été publié à la suite d’un discours prononcé par Elias à l’université de Bielefeld, à l’occasion des quarante ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par bien des aspects, ce livre synthétise autant l’expérience personnelle que l’œuvre sociologique de Norbert Elias . Dans une introduction intitulée « Une éthique de l’espoir », Falk Bretscheinder reconnaît d’emblée qu’il ne fait pas partie des afficionados de l’œuvre d’Elias ; pour autant, il n’en est pas moins sensible à sa « force de (sur)vie », à son désir de comprendre et non de se venger, en particulier du nazisme, responsable de son exil et du meurtre de sa mère, déportée. Bretscheinder situe les idées issues de cette conférence, comme celle de l’interdépendance croissante des humains , dans le contexte de l’époque. Si plusieurs d’entre elles pourraient apparaître banales aux lecteurs de 2017, elles étaient radicales pour ceux qui évoluaient dans l’atmosphère angoissante de la Guerre froide, aujourd’hui bien oubliée.

Dans son essai, Elias se pose la question centrale suivante : « Pourquoi y-a-t-il des guerres ? » et plus largement de la violence entre les hommes. En sociologue soucieux de la longue durée, mais aussi en tant que témoin d’un siècle tragique, Elias constate que la guerre appartient à la condition humaine. Une telle remarque pourra surprendre les commentateurs pressés de son œuvre qui avaient fait d’Elias le chantre d’un processus de civilisation linéaire et achevé. Elias élève son analyse aux relations internationales et estime que les compétitions entre États pour l’hégémonie, après celles ayant concernés les individus, témoignent d’un nouveau stade de ce processus. Il envisage alors une potentielle pacification de l’humanité. Elias reste convaincu que le processus de civilisation est encore à l’œuvre ; cela n’en fait pas pour autant un candide. Au cours de son histoire, l’humanité a souvent eu besoin de catastrophes pour progresser. Toutefois, ce qui fait la singularité de la Troisième Guerre mondiale, que redoute alors Elias, c’est que ce conflit, sous-entendu atomique, risque de détruire les deux belligérants et, en conséquence, une part importante de l’humanité et de la Terre.

Un tel dénouement à cette compétition pour l’hégémonie apparaît d’autant plus absurde quand il est envisagé dans une perspective plus vaste : celle de notre très vraisemblable isolement en tant que seule forme de vie dans l’univers. Comment expliquer alors que nous continuons à nous faire la guerre ou à dégrader notre environnement ? Autrement dit : « Dans ce monde aride et indifférent, les hommes ne peuvent attendre de sympathie, de chaleur du sentiment et d’aide dans les tourments de l’existence que de la part des autres hommes. » Reprenant des développements analogues à ceux concernant le concept de « nature », Elias met en lumière le paradoxe suivant : si nos connaissances sur la nature croissent de manière exponentielle, et nous permettent d’adopter une attitude « rationnelle » lorsque nous l’envisageons, il n’en va pas de même quand il s’agit de l’homme et de la société. Dans ce cas, une part encore trop importante est occupée par les mythes et l’imaginaire.

La menace nucléaire est d’abord, et avant tout, une menace humaine, sociale, liée à la course aux armements, et non le fruit d’une recherche scientifique indépendante aux conséquences néfastes. La lutte pour l’hégémonie, qu’Elias rappelle ici au sujet des nazis et qu’il a explorée en détail dans Les Allemands, se répète inlassablement. Dans les années 1980, elle concerne encore la Russie et les États-Unis. Elias se demande si celle-ci se conclura sur la victoire de l’un ou l’autre, avec ou sans destruction massive. Si sa tendance à croire que seule une issue extrêmement violente viendra mettre un terme à cette rivalité a depuis – et heureusement – été démentie, l’une de ses réflexions centrales demeure pertinente : « La tâche de développer une organisation de vie commune comprenant toute l’humanité se pose réellement aux hommes d’aujourd’hui, qu’ils soient conscients ou non de cette tâche en tant que telle. »

Paradoxalement, l’horreur inégalée que semblait promettre le prochain conflit pourrait pousser l’humanité survivante à essayer de suffisamment s’organiser pour régler pacifiquement ses conflits sous la forme d’un arbitrage international, dont la SDN et l’ONU auraient été les préfigurations. Quoiqu’il en soit, Elias estime qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, à l’échelle de plusieurs générations, et devant surmonter des obstacles tels que nos habitudes de souveraineté étatique et, surtout, de méfiance réciproque.

Avec de telles propositions, Elias s’inscrit dans la continuité d’un prestigieux prédécesseur : Kant avec son projet de « paix perpétuelle » . Étonnamment, Elias ne dit rien d’une initiative qui explique en partie la paix dont il célèbre alors les quarante ans : la construction européenne. D’un côté, celle-ci contredit son schéma d’une compétition interétatique pour l’hégémonie ; de l’autre, elle préfigure la conscience d’une interdépendance de l’humanité et d’une plus grande tolérance. Pourtant, Elias remarque dans sa conclusion : « Mais si l’on considère l’Europe d’une certaine distance, les aspects communs des destins des Européens ressortent avec clarté. »