Après Avignon et Paris, Hearing vient d'être joué au CDN de Rouen, où nous avons pu rencontrer son auteur et metteur en scène, Amir Reza Koohestani. Il revient ici sur la genèse de cette pièce étonnante. Partant de son intention de représenter les illusions de la perception, et de prendre comme matériau les effets psychiques du désir et du traumatisme chez les adolescents, il détaille les difficultés que son écriture et sa scénographie ont dû surmonter.

Nonfiction : Hearing a souvent été présentée comme une pièce traitant de la condition des femmes en Iran, du point de vue moral, social et politique, et même tragique. Mais toute la narration, telle qu’elle est représentée sur la scène, semble plutôt composée pour aboutir à l’apparition d’un spectre. Est-ce que vous souscrivez à cette idée ?

Amir Reza Koohestani : Je ne dirais pas que l’apparition d’un spectre soit le cœur ni le concept de la pièce. C’est le terme de spectre qui ne va pas. Je parlerais plutôt de la figure de l’absente. Le personnage principal de la pièce et son objet principal, c’est cette absente. Pour la plus grande part de cette histoire, en effet, on parle de quelqu’un qui est mort, et dont l’évocation ne peut pas être physique, à la façon d’un spectre, mais seulement imaginaire, à la façon d'une réminiscence.

NF : Toutefois, tout est écrit sur la scène de façon à représenter cette absente, et tout ce qu’elle signifie pour l’autre personnage féminin ?

ARK : C’est exact. Et c’est pourquoi l’écriture de cette pièce n’était pas motivée par le désir d’exprimer quelque chose de social ni de politique ni de moral, même si ces aspects sont là, évidemment. Mais non, ma motivation principale, c’était d’étudier les modalités si étranges de notre perception de la réalité. Ce qui est vraiment obscur, c’est comment et pourquoi nous jugeons que ceci ou cela est réel. Pour nous, qu’est-ce que c’est, la réalité ?

Pour que vous compreniez bien, laissez-moi vous raconter une anecdote. Quand nous avons joué Hearing à Francfort, l’année dernière, il y avait dans le public des Iraniens de la diaspora, qui étaient naturellement venus voir la pièce. À l’issue de la représentation, dans le débat qui avait été organisé avec le public, on m’a posé une question qui revient fréquemment : « Avez-vous joué cette pièce en Iran ? » À quoi j’ai répondu : « Oui, nous en avons donné trente-neuf représentations ; on a fini en juillet dernier. » Alors tout d’un coup, l’un des Iraniens s’est levé et m’a crié : « Vous mentez ! » « Écoutez, ce n’est pas quelque chose sur lequel on puisse mentir, lui ai-je répondu, car avec trente-neuf représentations qui rassemblent en tout quelque chose comme 5000 personnes, il doit bien en rester quelques traces. » Mais il s’entêtait : « Non, c’est un mensonge ! Le pays que nous connaissons ne peut pas permettre qu’on y joue une pièce pareille ! » Je lui ai alors demandé depuis quand il n’était pas allé en Iran. Il a répondu 32 ans. Alors que j’y avais été, pour ma part, la semaine précédente…

L’image que cet homme se représentait de son pays, et qu’il croyait réelle, était tellement puissante à son esprit qu’elle l’avait conduit à m’accuser d’être un menteur, contre toute vraisemblance et toute raison. Mais il n’avait pas réfléchi, et l’image qu’il se faisait de l’Iran, qu’il croyait exacte, lui suffisait.

Maintenant revenons à la pièce. De quoi parle-t-elle ? De la même chose, en fait. Dans Hearing, il s’agit de deux étudiantes qui sont logées dans un foyer de jeunes filles. Elles ont 18/19 ans, elles sont en première année à l’Université. Leur vie vient de changer considérablement. Elles n’habitent plus chez leurs parents, elles se considèrent comme des adultes. En Iran ce sentiment est peut-être plus fort qu’ailleurs, car, pour beaucoup d’étudiants, c’est la première fois qu’ils quittent leur parents. En un certain sens, ils considèrent qu’ils expérimentent une nouvelle réalité qu’on peut appeler la liberté.

Pour ces jeunes filles, c’est particulièrement fort : quand elles vivaient chez leurs parents, elles ne pouvaient pas sortir le soir. Elles vivaient dans une autre ville. Elles étaient scolarisées dans un lycée de filles. En Iran la mixité ne commence qu’à l’Université. Leur expérience quotidienne est donc tout à fait nouvelle : les cours, le cinéma, les expos, etc. Mais pour autant, elles doivent rentrer à leur foyer chaque soir. Elles ont une heure limite et elles doivent émarger quand elles rentrent et quand elles sortent.

Il en résulte que leur expérience de la nuit est complètement différente de leur expérience de la journée ! Elles se retrouvent dans une forteresse, cloîtrées entre filles. Les fenêtres ont des barreaux, le foyer est bouclé.

Or, dans la semaine qui suit la rentrée, semaine où elles commencent enfin à rencontrer des garçons, la plupart d’entre elles ont un copain. Ils se promènent ensemble, ils vont au cinéma, etc. Puis, une fois rentrées au foyer de jeunes filles, ce qu’il y a de plus étonnant et remarquable, c’est leurs rêves et leurs fantasmes. Car si les garçons sont physiquement interdits de séjour dans ces foyers, ils y sont extraordinairement présents, sous d’autres formes. Toutes elles parlent des garçons.

Mais pour que vous compreniez vraiment pourquoi j’ai écrit cette pièce et à quelles difficultés je me suis mesuré, il faut que je vous rapporte une seconde anecdote. D’ailleurs, c’est plus qu’une anecdote : c’est l’histoire qui est à l’origine de cette pièce, et qui m’a fourni toute l’énergie pour l’écrire. Ça a été le moteur de mon écriture.

Un jour, un ami – il avait 26 ans – m’a raconté son histoire personnelle, et cette histoire m’a beaucoup ému. Quelques années auparavant, à l’âge de 22 ans, il avait eu un accident de voiture. Il était au volant, et pendant qu’il changeait un CD, il avait heurté le rail de sécurité. Son père, qui était assis à ses côtés, fut tué, tandis que lui-même était épargné. À la suite de ce drame, pendant deux ans, tous les jours, il songeait continuellement à toutes les possibilités qui aurait pu conduire à autre chose qu’à cet accident. Que se serait-il produit si je n’avais pas emmené mon père avec moi ce jour-là dans cette voiture ? Et si je n’avais pas changé le CD ? Et si j’avais conduit moins vite ? Il ne pouvait pas s’arrêter d’y penser, de ressasser. Ces questions revenaient constamment, comme s’il les avait enregistrées sur un disque qu’il se repassait en permanence.

Naturellement, il était allé voir un psychiatre qui lui avait donné plusieurs solutions pour se débarrasser de cette obsession. Mais il me disait que le problème, c’était que ça ne se passait pas consciemment. Il n’avait aucun contrôle là-dessus. « Chaque matin je m’éveillais, me disait-il, et c’était comme si le disque se remettait en route. » Il recommençait à s’interroger. « Pourquoi ai-je voulu changer la musique ? », etc.

NF : C’est donc d’un côté le désir et ses fantasmes, et de l’autre le traumatisme et ses obsessions, qui font la double source de Hearing ? Et qui expliquent aussi cette illusion de la perception chez les hommes lorsqu’ils ne voient plus la réalité telle qu’elle est ?

ARK : Exactement. Et ce qui m’a intéressé le plus, et qui, pour écrire la pièce, a fait toute la difficulté, c’est que la surface de l’histoire, les personnages, leurs relations, les problèmes sociaux et politiques, toutes ces considérations ne sont convoquées que comme un matériau nécessaire à l’expression de l’idée principale.

J’avais à représenter l’idée de la confusion du réel et du virtuel (nous ne savons plus parfois distinguer le fantasme et la perception, ce que nous croyons être réel et ce qui l’est effectivement). Et la difficulté pour l’écrire théâtralement, c’était que le matériau que je voulais utiliser, pour représenter cette confusion de la limite entre le réel et le virtuel, risquait bien de recouvrir et de masquer cette idée. C’est pourquoi je n’aime pas beaucoup qu’on présente Hearing comme une pièce traitant de la condition des femmes en Iran, car c’est prendre le matériau pour la figure, et même le signifiant pour le signifié.

NF : Est-ce pour cette raison que vous avez construit une forme très élaborée ?

ARK : Le travail sur la structure de la pièce m’a pris plus de temps que tout le reste. D’ailleurs, au lieu de la composer au fur et à mesure que j’écrivais les dialogues, comme je fais d’habitude, il m’a fallu d’abord composer la pièce sans écrire les dialogues. Une fois composée, je savais ce qui allait arriver en premier, puis ce qui allait arriver ensuite… j’avais résumé le contenu de chaque scène et des conversations, sans les écrire.

J’ai fait ce travail alors que j’étais en résidence d’artiste près de Stuttgart, dans la Forêt Noire. Chaque jour je faisais une promenade en forêt. Avec les autres artistes présents, on se promenait en parlant, on se perdait dans les chemins, il nous fallait monter sur une colline pour nous orienter et parvenir à rentrer ! Encore aujourd’hui, deux ans après, lorsque la pièce est jouée, je vois ces chemins forestiers qui m’ont aidé à la structurer et à la composer.

NF : Est-ce que vous souscrivez à l’idée qu’il s’agit d’une forme analogue aux formes musicales (d’abord la jeune fille parle seule, on n’entend que la moitié du dialogue, puis c’est repris une seconde fois, une autre voix arrive, etc., et au bout du compte se déploie tout un poème symphonique) ?

ARK : Il y a de ça, mais vous savez, je ne construis pas ma pièce à la façon d’un ingénieur (bien que j’aie fait des études d’ingénieur). Le thème du traumatisme psychique et celui du fantasme et du désir ne se sont pas inscrits dans la composition comme des réalités logiques. C’est au fur et à mesure que je travaillais là-dessus que j’ai compris la nécessité d’abstraire un peu plus les formes. Ainsi, les images, le son, ces scènes répétitives qui finissent par se chevaucher, qu’on revoit dans différents lieux (les couloirs, les corridors, le foyer du théâtre, la rue), et puis qui reviennent dans ce même lieu où le public se trouve, qui est le théâtre, sont motivées par la nécessité de représenter le mouvement répétitif de l’obsession, et du fantasme.

Mon ami, celui qui a subi ce grave accident qui a tué son père, me disait : « Quand je travaille à mon bureau, quand j’assiste à une réunion, tout d’un coup le disque tourne dans ma tête. Je me mets à y penser encore : et si ceci ? Et si cela ? » Il est à une réunion au bureau, mais physiquement, au même moment, il est en train de vivre l’accident. Alors on vit entre deux mondes, on vit dans un entre-deux, entre deux réalités. Et l’autre réalité, on peut l’appeler le rêve, un rêve diurne. La composition de la pièce devait faire place à cet élément du rêve éveillé, et de la superposition des mondes.

NF : Ce rêve éveillé est un phénomène beaucoup plus courant qu’on ne le croit, au fond. C’est le même rêve dont était victime cet homme qui vous accusait de mensonge, et qui avait sans doute été traumatisé par la révolution et par l’exil.

ARK : Je regardais l’autre jour un livre sur la communauté iranienne qui vit en Californie (presque un million de personnes). Le climat là-bas ressemble beaucoup à celui de l’Iran. Sur ce livre il y avait une photo d’une rue commerçante entièrement iranienne en plein Los Angeles, avec ses enseignes caractéristiques. Cette photo était mise en regard d’une autre : celle des boutiques de Téhéran dans les années 70. C’était identique. Presque un « copié-collé » ! Certains iraniens de cette communauté vivent à Los Angeles depuis 30 ans et ne parlent toujours pas anglais. Ils ont fait leur propre Iran là-bas. En regardant ces photos, j’ai compris qu’inconsciemment il pensent que Téhéran est comme ça, et qu’ils vivent vraiment, dans leur « Téhérangeles », dans un second Téhéran. Ils ont refait un Téhéran à eux. Et en regardant les médias iraniens, ils s’enferment dans cette illusion. Mais la confusion et l’illusion n’abolissent pas le réel.

NF : Ces répétitions des dialogues et des situations entraînent une certaine tension dont Samaneh veut sortir. De même qu’en musique il y a l’apparition de nouveaux thèmes longuement préparés par des répétitions variées, Samaneh subit cette disjonction des mondes et cherche à retrouver la réalité, ou au moins la vérité ?

ARK : Je vous disais tout à l’heure qu’une des sources de Hearing, c’est le rêve des filles la nuit dans leur foyer, où elles ne cessent de parler des garçons. Quand je raconte que j’ai écrit une pièce au sujet d’une fille qui fait entrer un garçon dans un foyer, tout ceux ou celles qui ont connu un lieu de ce genre me disent qu’ils ont entendu parler d’une histoire semblable quand ils y étaient eux-mêmes. Mais à chaque fois la personne me dit que cela s’est passé non pas exactement quand elle y était mais deux ans auparavant. Si je l’interroge, elle reconnaît qu’il n’y a jamais eu réellement de témoin. En fait c’était le rêve, le fantasme, voire le délire de tout le monde, en permanence.

Dans Hearing, l’attention se focalise sur le fait qu’on a entendu la voix d’un homme. Personne ne sait si c’était une voix ou le son d’une voix. Et quand on parle du son, ce n’est pas pareil que lorsqu’on dit qu’on a vu. Quelqu’un a entendu une voix, c’est vague, ce n’est pas tangible, et on ne sait vraiment pas si c’est réel ou non. Et sur la base de ce son et de cette audition (hearing), ils se font toute une histoire. Et ensuite l’histoire devient la réalité.

Mais alors cela devient fou, car voilà que quelqu’un fait « un rapport ». Ce bruit devenu voix, devenu rumeur, devenu histoire, bref devenu « réalité », devient enfin « une réalité officielle ». C’est devenue la version officielle contenue dans un rapport signé par une personne, et la pièce commence quand on demande aux filles concernées de venir s’expliquer.

Ainsi, la composition de la pièce entrelace les cinq ou six versions de cette réalité.

Au théâtre on ne délivre pas un message par un discours. On doit abstraire et composer des formes, parce que ce qu’on a à dire est très compliqué, et ne pourrait trouver son expression autrement. Si je reprends l’histoire de mon ami et de son accident de voiture : comment pourrait-on visualiser son histoire sur la scène sans pousser les frontières de la réalité, et aller vers l’imaginaire ? L’impact de toutes ces répétitions narratives et de toutes ses interrogations réflexives était immense sur sa propre vie. Il perdait pied. Comment représenter cette culpabilité sur la scène ? Il n’a tué personne. Il a juste fait une erreur, une imprudence commune que chacun d’entre nous commet parfois, mais il a dû payer cette petite erreur par la vie de son propre père. Ainsi, pendant les répétitions, j’ai demandé à l’actrice qui joue la jeune Samaneh de me dire quelle était sa faute (la faute de Samaneh) dans cette histoire. Elle m’a répondu ceci : « En tant que Samaneh, je me réveille un matin et je m’aperçois que je dois aller à l’audience (qui doit disculper Neda). Est-ce que j’y vais ou pas ? Oh, et puis non ! » Sur le moment, elle ne considère pas cette paresse ou cette petite lâcheté comme ayant beaucoup de conséquence. Elle n’a pas fait un crime. En revanche, les conséquences réelles ont fini par la traumatiser.

De même, si on ne se sent pas coupable pour les gens qui sont tués actuellement en Syrie, c’est par légèreté. À la limite on signe une pétition sur Facebook, et on est OK avec notre conscience à peu de frais. Je n’ai rien fait de mal, j’ai essayé d’arrêter cette guerre. Je n’ai rien à me reprocher.

C’est exactement ce que j’ai essayé de présenter sur la scène. Comment les vies tourmentées qu’on a dans la tête se mélangent avec la vie réelle, avec la vie de tous les jours. Les allers et retours entre la vie réelle et la vie rêvée. Et bien sûr l’orchestration de tout cela. Ce que vous appelez la forme musicale de la pièce.

NF : Le son a une grande importance dans cette orchestration (le titre de la pièce, encore une fois, est Hearing), mais aussi les vidéos, et le jeu de scène.

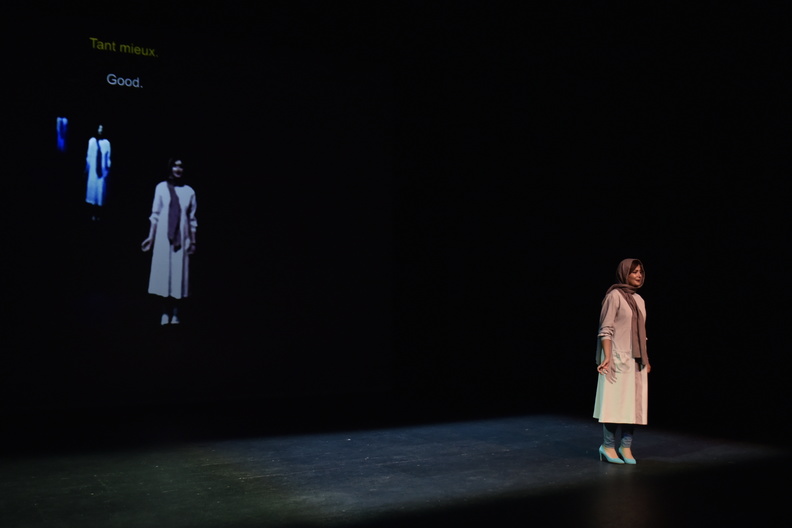

ARK : La caméra vidéo que les comédiennes échangent et placent devant leur œil me vient au départ d’une remarque que je me faisais sur la mémoire visuelle. Si chacun de nous avait une caméra sur l’œil, il y aurait des cartes mémoires de tout ce qu’on a vu. Or, dans Hearing, les personnages affirment qu’ils ont vu. Dans les tribunaux ils appellent ça des témoins oculaires. On ne pourrait pas citer Samaneh à un tribunal en tant que témoin oculaire. Mais la distance entre l’oreille et les yeux est courte ! Sur la base de l’ouïe, l’imagination construit une perception visuelle et nous persuade qu’on a vu. Ainsi, l’usage des caméras sur la scène rappelle que la différence entre ce qu’on voit et ce qu’on entend n’est jamais évidente. Par exemple, à un moment les filles se disputent, et l’une d’entre elle filme l’autre en gros plan, et la vidéo projetée semble alors être en direct. En fait pas du tout, et le public s’en rend compte lorsque les deux filles quittent la scène et que le plan vidéo se poursuit. C’est un exemple pour montrer combien il est facile de confondre le réel et le virtuel.

NF : Les craquements sonores, lorsque les filles sont dans les escaliers du théâtre, par exemple, et la détérioration des images à ce moment font-ils parti de votre écriture ?

ARK : Bien sûr. On essaie de montrer comment le système du souvenir se détraque.

NF : Il y a aussi, pour le public français, la langue farsi, qui est très belle et ajoute un effet poétique à l’ensemble sonore de la pièce.

ARK : En effet, quand on donne le spectacle à l’étranger, la langue fonctionne aussi comme un son.

NF : Et quant au jeu de scène...

ARK : C’était ma préoccupation principale. Par exemple, pour le personnage de l’étudiante responsable du foyer, il se trouve qu’on ne la voit jamais. Mais en même temps elle existe, elle est là. La question est alors pourquoi nous ne la mettons pas en voix off ? Elle pourrait être dans les coulisses et parler dans un micro, et poser les mêmes questions, quelle différence ?

Eh bien, c’est une grande différence. Autant que j’ai pu l’expérimenter, quand elle est parmi le public, celui-ci, au début, entend sa voix, s’aperçoit au bout de quelques secondes qu’elle est assise dans les premiers rangs. Puis il l’oublie et regarde à nouveau la scène. Elle parle, mais quand tout le monde a compris qu’elle est là, tout le monde regarde ce qui se passe sur la scène. Chacun intègre alors sa présence à son esprit, et imagine ce qu’elle doit être, car on peut à peine la voir. Ainsi devient-elle l’alter ego du garçon qui était dans la chambre, puisqu’elle devient elle aussi une voix dont le statut est problématique.

Il était très difficile pour l’actrice de jouer cela, car elle ne pouvait utiliser aucun des outils qu’un acteur a à sa disposition. Si elle n’avait été qu’une simple voix off, le public aurait été lancé dans son imaginaire, alors que là, malgré tout, elle est assise parmi les gens, elle existe. Ils ne l’imaginent pas absolument car elle est là, parmi eux. Quelque part entre l’existence et la non-existence. C’est exactement ce qu’était la voix du garçon dans la chambre : entre existence et non-existence, entre réalité et fantasme.

NF : Elle joue aussi la Neda qui revient parler à Samaneh.

ARK : Dans l’édition de la pièce, il y a en fait, dans la liste des personnages, deux voix : « la voix qu’emprunte l'étudiante responsable du foyer », puis « la voix qu’emprunte Neda après la mort », car la comédienne n’est jamais que la voix qu’empruntent différents personnages.

NF : C’est cette étudiante responsable du foyer qui introduit une dimension politique dans la pièce ?

ARK : En effet, et c’est au risque de détourner le public de son vrai sujet. En fait, qui est cette personne qui questionne les filles ? C’est une étudiante aussi. Ils (l’autorité en charge) voulaient fermer le foyer pour le nouvel an, parce qu’il resterait assez peu d’étudiantes pendant ces fêtes. Mais l’une d’entre elles s’est proposée d'en prendre la responsabilité pour pouvoir le laisser ouvert.

Dans un entretien à Paris, je me suis laissé aller à dire que j’avais plus de sympathie pour cette étudiante que pour les jeunes filles et tout le monde a été un peu choqué, voire angoissé par cette idée ! C’est qu’en effet elle semble endosser le rôle de la méchante, et c’est assez simple et commode. Mais c'est aussi ce qui montre que mon public a vite fait de chausser les lunettes d'une lecture politique. Car en fait, elle n’est pas du tout méchante. Mon interlocutrice parisienne a très bien compris quand je lui ai demandé de s’imaginer à la place de cette personne : ils veulent fermer le foyer et vous allez les voir en leur disant que vous allez en prendre la responsabilité pendant ces quelques jours. Vous obtenez qu’ils vous en donnent les clefs. Alors évidemment, vous allez voir les étudiantes et vous leur dites : écoutez-moi, je ne suis pas l’autorité, je me moque bien de ce que vous faites, et même je serai dehors cette nuit-là, quelle que soient vos affaires, gardez ça pour vous, soyez discrètes, faites ce que vous voulez mais sans imprudence. S’il ne se passe rien, ce sera pour eux le signe qu’ils peuvent me faire confiance, on me confiera à nouveau les clefs une autre fois, les étudiantes seront plus responsables et plus libres. Son attitude est donc raisonnable.

Mais voilà qu’une fois que le nouvel an est passé, elle apprend qu’il y a un rapport comme quoi un garçon est entré dans le foyer. Elle doit être la première personne à être interrogée par l’autorité. Et donc elle demande aux filles de venir la voir. Ce n’est pas un interrogatoire officiel. Elle veut monter l’histoire avec elles. Elle veut se mettre d’accord sur ce qu’elles devront dire toutes les trois. Mais bien sûr, aucune ne clarifie les choses suffisamment pour les deux autres. Elles ont toutes peur les unes des autres et aucune ne veut prendre aucune responsabilité. La responsable doit être sévère, et mettre beaucoup de pression sur les filles, afin de comprendre de quoi il s’agit réellement, avant d’avoir elle-même à rendre des comptes.

NF : On retrouve ici la confusion de ceux qui veulent absolument présenter votre pièce comme une œuvre portant sur la condition des femmes en Iran ?

ARK : Pour éviter d’entretenir cette confusion, je pense qu’on doit vraiment prendre connaissance de l’histoire que je raconte, et qu’on doit mesurer la complexité du phénomène psychique dont il est question. C’est pourquoi j’ai pris le temps de vous la rappeler. Maintenant, la composition de la pièce est parfaitement recentrée sur son sujet, et il ne doit pas y avoir d’équivoque. Après une demi-heure, la partie purement narrative est terminée, le drame est constitué, l’histoire est exposée.

Dans certains théâtres, comme à Turin par exemple, je me suis aperçu qu’il y avait une présentation de la pièce au public, avant qu’il arrive dans la salle. Et elle était annoncée comme une pièce sur la condition des femmes en Iran. Et le soir où un débat était organisé à la suite de la représentation, je me suis aperçu que c’était la personne qui avait fait la présentation qui en était aussi l’animatrice. Elle répéta cette opinion en initiant le débat. Je l’ai donc priée de m’expliquer pourquoi je devais continuer la pièce après une demi-heure de spectacle. Sur quoi porte l’autre moitié de la pièce ? Dans la première partie, effectivement, il s’agit de femmes en Iran : de pauvres filles sont accusées, etc. Mais c’est fini au bout d’une demi-heure. Sur quoi porte l’autre moitié ? Je n’ai pas eu de réponse. Elle ne comprenait pas la seconde partie, donc cette seconde partie n’existait pas. C’est un peu toujours ce même phénomène psychique d’un déni de réalité.

Ainsi donc le matériau propre à élaborer la seconde partie est progressivement mis en place dans la première. La pièce que je voulais représenter, au fond, ne démarre réellement qu’après une demi-heure. Et il ne peut en être autrement. Ce serait d’une naïveté sans pareille d’écrire simplement une pièce sur des adolescentes qui ne peuvent pas faire entrer un garçon dans un foyer de jeunes filles ! D’ailleurs, quant à la condition des jeunes filles en Iran, il suffit de lire la presse pour s’en informer.

NF : La télévision française a fait la même erreur en présentant votre pièce.

ARK : Je le sais bien. Mais je n’ai aucun pouvoir là-dessus. Il faut tolérer ce contre-sens pour être conforme à la politique de communication des théâtres.

La grande difficulté c’est qu’il faut choisir – semble-t-il – entre vendre des places et être présenté avec exactitude. Plusieurs dizaines de fois j’ai dit aux théâtres que je ne voulais pas de présentation. En Hollande, on m’a même répondu que c’était la tradition de présenter la pièce avant la représentation. Ils dépensent même pas mal d’argent pour faire une belle présentation. Et ensuite, c’est tout de même une situation absurde, puisque je leur dis que la raison pour laquelle je participe au débat est que je dois m’inscrire en faux de la présentation qu’ils ont faite de ma pièce.

J’aurais beaucoup d’anecdotes à vous raconter autour de la réception de Hearing.

Parfois on m’a reproché de parler de ces jeunes filles et de leurs fantasmes, sous prétexte que cela pourrait être mal compris, contre-productif quant à la question de la condition féminine (la censure iranienne pourrait dire la même chose). Mais j’utilise cette histoire parce que c’est un très bon matériau. On parle des adolescentes parce qu’à cet âge la réalité est toujours mélangée à l’imaginaire. Les ados sont comme ça. Je voulais écrire une pièce sur la façon dont l’imaginaire devient réel. Je devais utiliser ces étudiantes, et cela ne devrait pas être mal compris.

NF : Les nécessités du marketing culturel, ou celles des luttes féministes, constituent-elles une contrainte aussi puissante que celles de la censure iranienne ?

ARK : D’une certaine manière. En tous cas, on peut comprendre pourquoi Shakespeare écrivait ses prologues lui-même.

NF : Pour revenir à la composition de la pièce, pourquoi Neda se suicide-t-elle ? Quelle en est la nécessité dramatique ?

ARK : Dans la narration, les raisons qu’on en donne, je vous l’accorde, ne sont pas concluantes. Il fait froid en Suède, on lui refuse son visa – on ne se tue pas pour ces raisons-là.

NF : N’est-ce pas alors que la liberté soit un interdit, un impossible, et que la faute originelle, telle qu’elle peut peser sur les épaules d’un exilé, soit d’avoir voulu la liberté ?

ARK : Quand un émigrant va vers une terre promise, il s’en fait généralement une image avantageuse. Puis quand il arrive dans le pays réel, la réalité qu’il expérimente est très différente. Il est déçu des deux côtés. C’est exactement ce qui arrive à Neda. Dans le dialogue, on apprend qu’elle a dû demander l’asile politique et prouver à un comité qu’elle participait bien aux manifestations en Iran. Pour le prouver elle avait besoin d’une preuve concrète, comme une vidéo prise dans une manifestation.

NF : Effectivement, à l’époque considérée, on a vu sur internet de nombreuses vidéos de ce genre, et notamment cette terrible scène où l’on voit une jeune fille être tuée d’une balle en pleine poitrine.

ARK : Neda ne dispose pas d’une telle vidéo. De même qu’elle ne pouvait pas prouver qu’elle avait ou pas introduit un garçon dans le foyer, elle ne peut pas prouver ni infirmer le fait qu’elle ait participé à des manifestations. Mais dans les deux cas, elle a affaire à des comités qui veulent des preuves. Aucun bord ne rachète l’autre. Et les Suédois lui disent de retourner en Iran.

NF : Est-ce l’héroïne tragique de notre temps ? (Elle refuse d’identifier le désir et le mal, elle relie plutôt le désir à la vie et à la liberté, et au fond elle n’est pas seulement iranienne, mais humaine.)

ARK : Pour moi, Neda fait, pour la première fois de son existence, l’expérience réelle de la liberté. Et la liberté n’a rien à voir avec l’Iran ou avec la Suède. La liberté qu’elle expérimente, c’est la liberté qu’elle éprouve quand elle descend de la colline en vélo. Cette même liberté qu’elle a vécue réellement ou en imagination (voire dans l’imaginaire de son amie Samaneh), lorsqu’elle fumait et riait avec son copain dans sa chambre.

Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi elle se suicide, mais je peux vous dire mon sentiment là-dessus. Quand elle fait du vélo dans les collines et qu’elle se sent libre, et qu’elle s’en aperçoit, il y a quelque chose qui change en elle. Une chose personnelle qui n’a rien à voir avec le pays où elle se trouve. Bien sûr il y a des réalités (l’exil, le renvoi de l’université). Mais quelque chose a changé quand elle a réalisé son sentiment de liberté, en faisant du vélo dans les collines. Cela ne constitue pas une raison pour expliquer son suicide. Son suicide ne vient pas d’une faiblesse, ni d’un désespoir, ni d’une déception, ni même d’une dépression. C’est au-delà de cela.

Dans la dernière conversation qu’elle a avec Samaneh, elle dit : « J’ai pensé à toi. Pendant que je faisais du vélo j’ai pensé à toi. » Elle ne dit pas pourquoi. Elles étaient des amies très proches, peu importe ce qui est arrivé entre elles et qui les a séparées. C’était le dernier bon souvenir que Neda avait du temps de ce foyer. L’époque de son adolescence, pour Neda, a été très court. Et pendant douze ans, elle cherche une vie meilleure pour répéter ce moment de bonheur, la possibilité de répéter ce plaisir qu’elle a vécu au foyer quand elle fumait avec un copain. Et soudain, elle l’a retrouvée, cette liberté heureuse, au moment où elle faisait du vélo, et à ce moment précis, elle a pensé à Samaneh. Elles se retrouvaient ensemble.

C’est comme si elle avait dit : maintenant je peux mourir. C’est aussi un élément de liberté, le pouvoir de choisir votre propre moment pour mourir. Et c’est ainsi que le personnage se trouve parachevé.

Hearing

D'Amir Reza Koohestani

A voir :

- au Théâtre d'Arras (du 9 au 10 mars 2017)

- au Théâtre d'Arles (du 16 au 17 mars),

- au CDN de Besançon (du 21 au 24 mars)

- au TAP de Poitiers (28 et 29 mars)

- à Udine (Italie) (1er avril)

- au Lieu Unique de Nantes (du 4 au 7 avril)

- à Munich (Allemagne) (11 et 12 avril)

- au Festival tyrolien de Pâques (Osterfestival Tirol) (15 avril)

- à Athènes (Grèce) (du 27 au 29 avril)

A lire également sur nonfiction.fr :

Sommaire de la rubrique théâtre

Notre critique de Hearing au festival d'Avignon 2016

Remerciements à Nathalie Labaye et Charlotte Flament, du CDN de Rouen