Un ouvrage sur l'importance de naturaliser la morale qui n'apporte pas grand chose au débat.

L’actualité éditoriale en psychologie morale est faste ces derniers temps, et les tenants français de la naturalisation de la moralité (dont moi) ne peuvent que s’en réjouir. Après Je t’aide moi non plus et Comment nous sommes devenus moraux l’année dernière et avec L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et Psychologie du bien et du mal cette année, voici que 2011 se referme sur la parution de Sommes-nous naturellement moraux ? de la philosophe Vanessa Nurock.

L’ouvrage est composé de six chapitres qui se répartissent également en deux parties bien distinctes : c’est que Nurock vise à faire œuvre à la fois aussi bien de philosophe (en montrant l’intérêt – et même la nécessité de naturaliser la moralité) que de psychologue (en proposant sa propre théorie sur l’organisation de notre cognition morale). À ceux qui estimeraient que, sur ce second point, le philosophe dépasse là son domaine de compétence, Nurock répond que l’activité philosophique peut parfois consister à faire de la “psychologie en chambre” ou de la “psychologie théorique” . Je plussoie et je ne peux m’empêcher de citer la phrase de Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique : “La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne” .

Naturaliser la moralité : pourquoi et comment ?

La première partie du livre est ainsi consacrée à expliquer pourquoi nous devrions naturaliser la moralité et comment cette naturalisation devrait procéder. Mais, tout d’abord, qu’est-ce que naturaliser la moralité ? Nurock nous répond :

"“Naturaliser” une opération de l’esprit signifie l’analyser comme n’importe quel objet naturel, par conséquent avec les outils des sciences naturelles, notamment la biologie, les neurosciences et la psychologie."

Cela suppose donc que la moralité constitue un type particulier d’opération de l’esprit. C’est à démontrer cela qu’est consacré le premier chapitre, qui déroule de façon assez classique les diverses preuves en faveur d’une capacité psychologique spécifique à la morale, distincte à la fois des coutumes en vigueur dans telle ou telle culture, des règles religieuses ou encore d’autres instincts sociaux comme l’instinct familial.

Voilà donc la moralité distingue de ses faux cousins. Question : quel intérêt avons-nous à chercher à la naturaliser ? Réponse donnée dans le deuxième chapitre : non seulement nous avons intérêt, mais en plus nous avons le devoir de naturaliser la morale parce nos normes morales sont soumises à la métanorme selon laquelle “devoir implique pouvoir”. Cette métanorme, que Nurock tantôt dérive tantôt assimile à un “principe d’humanité” selon lequel nous ne devrions pas imposer aux êtres humains des normes et des morales “inhumaines”, nous impose “de circonscrire le champ des théories morales par la naturalisation” . En résumé : parce qu’il serait inhumain d’exiger des agents qu’ils fassent quelque chose qu’ils ne peuvent pas faire, la naturalisation de la moralité nous permet d’exclure les théories morales qui vont à l’encontre de notre moralité naturelle (ce que Nurock appelle des “morales impossibles”).

Toutefois, même si ce même chapitre 2 a beau être riche en discussions philosophiques sophistiquées, reste la désagréable impression qu’il ne rentre pas dans les discussions les plus cruciales. Nurock veut justifier la naturalisation de la moralité en faisant jouer la métanorme de sens commun “devoir implique pouvoir” (plus connue comme “à l’impossible nul n’est tenu”). Mais que signifie “pouvoir” dans cette métanorme ? Faut-il comme Nurock concéder qu’il exclut des cas ou une personne ne peut pas faire une action quand bien même elle aurait la capacité de le faire si elle le décidait mais ne peut le vouloir parce que cela va contre sa morale ? Ou faut-il le lire de façon plus simple comme excluant uniquement les cas où une personne pourrait accomplir une action si elle le décidait, même si elle ne le désire pas, ce qui ruinerait son argument ? Trancher entre ces deux lectures de pouvoir est depuis un bon moment au centre d’une controverse qui oppose (entre autres) compatibilistes et incompatibilistes. L’argument principal de Nurock dépend donc de l’issue d’une querelle qui semble loin d’être tranchée. Et même si Nurock donne à un moment l’impression de vouloir discuter le sens à donner à “pouvoir”, c’est pour avancer sans argument (et pas plus de conviction) sa propre lecture de pouvoir :

"il ne serait pas incohérent de proposer que l’idée que “devoir implique pouvoir” puisse être compris , lorsque “pouvoir” signifie une possibilité universelle, comme une vérité conceptuelle au sens où on ne saurait considérer comme humainement morale une éthique qui irait à l’encontre de nos intuitions morales universelles."

Certes – mais la cohérence n’est qu’une condition encore très éloignée de la vérité. Faut-il alors adopter ce principe parce qu’il est “de sens commun” ? Ce serait ignorer que ce chapitre 2 n’est en fait qu’un long glissement dans lequel Nurock part d’un principe intuitif (“devoir implique pouvoir”) pour le substituer par un autre qui n’a plus grand chose à voir. En effet, le principe intuitif a trait à des actions et considère comme possible tout ce qui est réellement faisable. Mais cela ne convient pas à Nurock, qui procède à quelques petits arrangements :

"d’un point de vue anthropologique, toutes les morales concrètes ne sont-elles pas possibles puisqu’elles sont actuelles ? Certes, d’une certaine manière, elles sont possibles puisqu’elles sont réelles. Cependant, au sens où je comprends cette expression, une morale possible se distinguera d’une morale impossible non pas en vertu d’une constatation de type anthropologique, mais en rapport avec nos capacités mentales. En d’autres termes, la notion de morale “impossible” ou “inhumaine” n’est pas à rapporter à nos pratiques […] mais à nos états mentaux."

Il y a donc un double glissement : là où le principe de sens commun parlait d’action, on parle désormais d’états mentaux et de morales, et là où possible signifiait “ce qui peut être fait”, il signifie désormais “ce qui est en accord avec notre moralité naturelle”. Ainsi du principe de sens commun “nul n’est tenu à faire ce qu’il ne peut pas faire”, on est passé ni vu ni connu au principe beaucoup plus étrange selon lequel “nul n’est tenu de faire ce qui n’est pas cohérent avec sa moralité naturelle – quand bien même il aurait la capacité et la volonté de le faire” – un principe tout sauf évident que nombre de philosophes, particulièrement dans la tradition utilitariste, rejettent . De la même manière, le principe d’humanité change progressivement de sens au cours du chapitre : alors que, dans la version empruntée à Ruwen Ogien , il commence par proscrire les morales “inhumaines” au sens où elles exigeraient de nous ce que nous ne pouvons faire, il finit, sous la plume de Nurock, par proscrire les morales “inhumaines” au sens où elles ne seraient pas naturelles. Nurock a beau se défendre de confondre “naturel” et “bon”, on a fortement l’impression que c’est ce qu’elle fait ici, en fondant le devoir de naturaliser la morale sur une métanorme et un principe d’humanité inutiles et incertains.

Après le “pourquoi”, voici venu l’heure du “comment” : le troisième chapitre constitue l’écueil sur lequel un ouvrage qui avait plutôt bien commencé est envoyé par le fond par la faute même de son capitaine. On constate en effet avec surprise que ce chapitre s’ouvre sur la discussion de deux topoi méta-éthiques : la “loi de Hume” (“de ce qui est on ne peut déduire ce qui doit être”) et le “sophisme naturaliste” de Moore (en gros : “les propriétés morales ne peuvent être identiques à des propriétés descriptives”). La surprise provient du fait que ces thèmes traitent de la possibilité de dériver la morale (ce que nous devons faire et ce qui est véritablement bien) de faits au sujet du monde naturel : n’auraient-ils pas été plus à leur place au chapitre précédent, qui traitait des rapports entre philosophie morale et naturalisation de la moralité ? Puis la surprise se mue peu à peu en stupeur : ces deux topoi sont dans ce chapitre parce que Nurock y voit des objections à la naturalisation de la moralité. Autrement dit : Nurock confond tout simplement la morale (ce que nous devons faire et ce qui est bien, objet d’étude de la philosophie morale) et la moralité (nos systèmes de croyances au sujet ce que nous devons faire et de ce qui est bien, ainsi que leurs bases psychologiques).

Commençons par la fameuse “loi de Hume”, que Nurock se propose de “décapiter”. Cette “loi” énonce que l’on ne peut pas passer d’énoncer sur ce qui est (is) à des énoncés sur ce qui doit être (ought). Cette loi ne s’oppose en rien à la naturalisation de la moralité, c’est-à-dire à l’investigation psychologique des bases de la moralité, car tout énoncé à ce sujet appartient au domaine de ce qui est (is). Pourtant, Nurock prétend que la prétendue “loi de Hume” interdit “toute enquête sur les mécanismes psychologiques (et notamment passionnels) sous-tendant la morale” – alors qu’aucun tenant de la “loi de Hume” n’a défendu une telle idée, qui relève de la confusion entre la moralité effective (ce qui est naturalisé) et la morale (objet de l’éthique). Partant de cette confusion, Nurock a beau jeu d’affirmer que Hume n’a jamais pu défendre la loi de Hume, étant lui-même un partisan de l’investigation psychologique de la moralité. Et de conclure, avec un soupçon d’ironie :

"l’une des contradictions recélées par la soi-disant “loi de Hume” est que Hume lui-même, dans l’ensemble de son travail sur l’éthique, s’applique à dégager les bases psychologiques de la morale [...]" "Hume apparaîtrait plutôt sous des traits antihumiens, ce qui paraît il faut bien l’avouer, le comble de l’ironie."

Mais bon sang, comment tous les commentateurs de Hume jusqu’ici ne s’en sont-ils jamais aperçu ? Le lecteur a en fait du mal à goûter l’ironie et plutôt envie de crier son désarroi : les propositions de Hume sur notre psychologie morale sont descriptives (elles décrivent ce qu’est la base de notre moralité) : elles ne transgressent en rien la loi de Hume, qui interdit juste de tirer des propositions normatives de propositions descriptives.

Les choses empirent quand Nurock aborde le fameux “sophisme naturaliste” de Moore, qu’elle va embrasser aussi âprement qu’elle se proposait de démolir la loi de Hume. Pour cette raison, il est dommage qu’elle semble ne pas avoir compris ce que Moore entend par là. Rappel : à l’exact opposé de ce qui lui fait dire Nurock , Moore considère que “les propositions portant sur le bien sont toutes synthétiques et jamais analytiques”. Autrement dit, le “bien” (ainsi que les autres prédicats moraux) sont inanalysables : on ne peut en donner une définition en termes non-évaluatifs. Le “sophisme naturaliste” consiste à ignorer cette inanalysabilité des prédicats moraux et à tenter d’en proposer une définition en termes descriptifs (naturels et/ou métaphysiques).

De ce point de vue, le sophisme naturaliste n’interdit aucunement la naturalisation de la moralité : on peut être un affreux sociobiologiste et penser que la moralité est déterminée génétiquement sans tomber sous le coup du sophisme naturaliste dès lors qu’on ne tente pas de définir les termes moraux par des termes descriptifs. À l’inverse, on peut avoir une vision théologique et transcendantale de la morale humaine et se voir accuser de sophisme naturaliste dès lors qu’on tente de définir le bien ou le juste en des termes descriptifs (par exemple : le bien est ce qui maximise le plaisir). Autrement dire, le sophisme naturaliste est plus un piège dans lequel risquent les philosophes moraux tendant de définir le bien que les scientifiques tentant de réduire les origines de la moralité à des structures biologiques. Mais Nurock va faire du “sophisme naturaliste” un instrument de contrôle des théories naturalistes en confondant “réduction de la morale” (définir les termes moraux en termes descriptifs, ce qu’interdit Moore) et “réduction de la moralité” (réduire les bases psychologiques de la moralité à des organes biologiques ou des réseaux de neurones, sans prendre en compte la dimension sociale de la moralité). Et tant pis si les deux n’ont rien à voir l’une avec l’autre !

Nous voilà donc avec un “sophisme naturaliste 2.0” qui n’a plus grand chose à voir avec celui de Moore et que Nurock travestit de la façon suivante :

"la dénonciation du “sophisme naturaliste” concerne avant tout, dans l’esprit de Moore, les démarches visant à réduire la dimension morale et sociale de l’homme (et des sociétés) à une dimension biologiques."

Pas du tout ! Mais cela permet à Nurock, dans la dernière partie du chapitre, d’éliminer des concurrents à sa théorie psychologique sans avoir besoin de les examiner plus en détails : la théorie de l’attachement de Churchland et la sociobiologie de Wilson sont donc évacués sans examen de leur pertinence scientifique, sur la seule base qu’elles commettraient le “sophisme naturaliste” – et tant pis si ni Churchland ni Wilson n’ont tenté de définir les termes moraux en termes naturels, et ont juste tenté de trouver une source biologique à nos évaluations morales (ce qui est entièrement différent). Et de Nurock de finalement conclure que la bonne voie vers la naturalisation de la moralité sera celle d’une “naturalisation modérée” de la moralité (entendez : pas trop réductionniste, pas trop biologique). Assez massacrée la philosophie morale – il est temps maintenant de nous tourner vers la psychologie.

Moralité naïve et sens moral

La deuxième partie de l’ouvrage est ainsi consacrée à construire une théorie des bases naturelles la moralité. Cela nécessite au préalable de déterminer quelle est “l’extension du domaine de l’éthique”. En effet, l’un des débats les plus importants actuellement en psychologie morale est celui qui oppose ceux qui pensent que le domaine de la moralité se limite au fait de respecter les intérêts d’autrui (voire de les protéger) et ceux qui pensent que la moralité recouvre un champ bien plus large, parmi lesquels se trouvent le respect de la communauté et de la hiérarchie ainsi que le souci de la pureté. Nurock se situe dès son premier chapitre dans le premier camp : le champ de la moralité se restreint aux questions de justice et de care . Etant du même côté que Nurock, je ne saurais qu’acquiescer, mais on ne peut manquer de déplorer la façon dont Nurock esquive le débat en pensant que tous les contre-exemples à cette thèse (les fameux crimes sans victime) : se réduisent soit à des transgressions de règles conventionnelles, soit à des cas dans lesquels l’action nuit effectivement à quelqu’un. Les résultats de Haidt montrent bel et bien que de nombreux participants sont prêts à condamner des crimes sans victime (exemple : un incenste entre adultes consentants, ou encore se masturber avec un poulet mort) tout en traitant ces actions comme des violations de règles morales et en jugeant que personne n’est lésé par leur action. Ce faisant, Nurock exclue du champ de la moralité la condamnation d’actes que d’autres auteurs ont par le passé jugé paradigmatique, comme l’inceste – et se voue à ne naturaliser qu’une partie de la moralité.

Cette naturalisation (partielle) de la moralité s’ouvre au chapitre 4 par un examen des théories du sens moral chez les philosophes des Lumières britanniques (en particulier Shaftesbury, Hume et Adam Smith). Ce chapitre 4 constitue la bonne surprise de l’ouvrage : là où les monographies sur la naturalisation de la morale taille l’histoire de la philosophie à la hache, caricaturant et sursimplifiant les doctrines des auteurs passés, Nurock parvient à restituer toute la subtilité des doctrines de ces auteurs, pour lesquels le sens moral est une capacité à la fois naturelle et construite. Construite parce qu’elle n’est pas innée et demande un travail de réflexion. Naturelle parce que cette “construction” se fait à partir de préconceptions et de tendances placées en nous par la nature (tendances qui chez Hume et Smith s’identifieront à l’empathie).

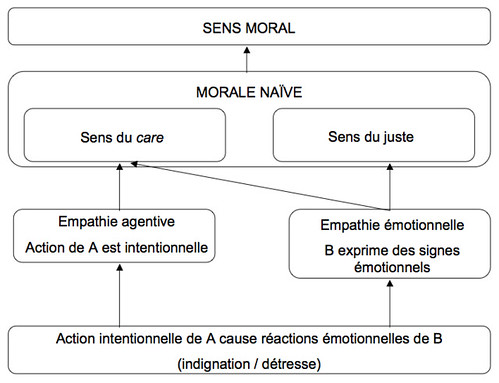

Le chapitre 5 sera consacré à réactualiser cette conception dans les termes de la psychologie moderne. Les préconceptions (ou tendances) deviendront ainsi ce que les psychologues développementaux appellent des noyaux de premier ordre (core knowledge) – des modules psychologiques innés et consacrés à une tâche spécifique – tandis que le sens moral deviendra un noyau de second ordre, construit au cours du développement par réflexion sur l’activité des noyaux de premier ordre. Comme indiqué dans la figure ci-jointe, Nurock distingue ainsi une morale naïve, apparaissant tôt dans le développement et composée de deux noyaux de premier ordre (le sens du care et le sens du juste) et un sens moral, “défini comme la capacité nous permettant de réfléchir les intuitions issues en sortie de la morale naïve mais également de systèmes cognitifs non spécifiquement moraux tel que l’empathie situationnelle, le décompte, la mémoire […]” et qui se construira plus tardivement au fil du développement de l’individu. On apprendra au chapitre 6 qu’à tout cela peut venir s’ajouter un sens du devoir, soit “une capacité sous-tendue par un sentiment moral originel et procédant à l’application de règles générales en l’absence conjoncturelle ou structurelle de la possibilité d’évaluer précisément la situation ou les rapports en jeu” , c’est-à-dire un palliatif réflexif au manque d’intuitions morales.

Ledit chapitre 6 aborde du point de vue de ce même modèle la difficile question des psychopathologies morales. Si pour Nurock les autistes ont une morale naïve intacte (mais peuvent différer des autres populations dans la construction de leur sens du devoir), les psychopathes, eux, “n’ont pas de sens moral”, car leur déficit en empathie émotionnelle les rend incapable de développer ne serait-ce qu’une morale naïve. Nurock nous met toutefois en garde contre la tentation de les considérer comme souffrant d’un déficit : peut-être s’agit-il plus d’une différence que d’une déficience, d’une autre possibilité de sens moral. Dommage qu’elle ne se rende pas compte qu’elle a elle-même tranché au chapitre 2 en faveur de la déficience

La théorie de Nurock a le mérite d’être cohérente avec les données psychologiques qu’elle présente. Mais cela ne suffit pas pour justifier sa théorie : pour cela, Nurock devrait montrer que sa théorie explique mieux ces données que les théories concurrentes, et qu’elle fait de nouvelles prédictions. Or, elle ne fait ni l’un ni l’autre. Les théories adverses ayant été évincées dans les premiers chapitres sous des motifs fallacieux, toute confrontation est ajournée. Quant aux prédictions, Nurock n’en fait guère, et cela est dû au très faible pouvoir explicatif de sa théorie : en effet, Nurock présente une architecture cognitive sans jamais détailler les opérations effectuées par chaque faculté. Le problème de cette boxologie sans rien dans les boîtes est parfaitement illustré par sa description du “sens du juste” : “ce sens traite [les informations qu’il reçoit] selon une règle déontique qui interdit certaines actions sociales intentionnelles qui cause l’indignation du patient.” Mais quelle règle déontique justement ? On n’en saura rien, et on ne pourra faire aucune prédiction sur les intuitions crachées en output par ce sens du juste. Et quand de quelques remarques on arrive à tirer des prédictions précises, celles-ci semblent juste improbables : faut-il vraiment croire que notre morale naïve ne s’active que lorsque l’agent a agi de façon intentionnelle, alors que travaux suggèrent que nous punissons et condamnons aussi certains maux causés par accident ? faut-il vraiment croire que la morale naïve ne s’active que lorsque nous percevons de la détresse ou de l’indignation chez une victime et que nous ne condamnerions pas intuitivement quelqu’un qui détruit les possessions d’une personne en son absence ? Dans l’état des choses, la théorie de Nurock est tout simplement inutile : certes elle s’accorde avec les données existantes, mais ne permet aucune prédiction et a un pouvoir explicatif très faible quand il s’agit de rendre compte de nos intuitions morales.

Ce manque de pouvoir explicatif crée aussi une énorme discordance entre les deux parties de l’ouvrage : la première partie nous expliquait que s’il était important (et même impératif) de naturaliser la moralité, c’était pour nous éviter de développer des morales contraire à nos intuitions morales naturelles. On aurait donc dû en déduire que le plus important dans la naturalisation de la moralité, ce serait de décrire nos intuitions morales naturelles. Mais c’est justement ce que la seconde partie ne fait pas : elle décrit une architecture cognitive vide de règles qui parle de la source de nos intuitions morales sans pourtant rien nous dire d’elles. Du coup, difficile de voir ce qu’a apporté à la philosophie morale la théorie de Nurock. Les seules indications que l’on peut en tirer frisent la trivialité : “on peut proposer raisonnablement l’hypothèse que je ne peux juger moralement bien de blesser volontairement une autre personne, au moins en des circonstances ordinaires. En ce sens, une morale qui postulerait comme un devoir de blesser volontairement une autre personne pourrait être qualifiée d’impossible. Plus encore, elle serait considérée comme inhumaine et cruelle”. Certes, mais y avait-il réellement besoin de passer par la naturalisation de la moralité et de mobiliser l’appareil de la psychologie morale pour savoir ça ? La montagne naturaliste semble accoucher d’un souriceau éthique.

*

En conclusion, on a du mal à voir ce qu’apporte le livre de Nurock au projet de naturalisation de la morale. Trop technique pour constituer un livre d’introduction, mais inutile au chercheur avancé, on peut prédire que sa niche écologique sera un public assez cultivé en philosophie pour suivre les développements de l’ouvrage mais assez étrangers à l’état actuel de la psychologie morale pour trouver originaux et exotiques les développements et exemples de la seconde partie