Entre réflexion architecturale et manifeste artistique, Matthias Langhoff interroge ce que le théâtre dit de la société et de ceux qui le font vivre.

Metteur en scène de théâtre ayant connu son heure de gloire à partir des années 1960, et toujours sollicité aujourd’hui, Matthias Langhoff (né en 1941) s’est imposé comme une figure majeure de la scène européenne. On se souvient notamment de sa mise en scène, en 1981 avec Manfred Karge, de La Cerisaie (1904) d’Anton Tchekhov au Schauspielhaus de Bochum (RFA), ou encore de son Philoctète de Heiner Müller et de La Cène solennelle de Don Juan. Autant de spectacles qui ont profondément marqué les spectateurs et les mémoires.

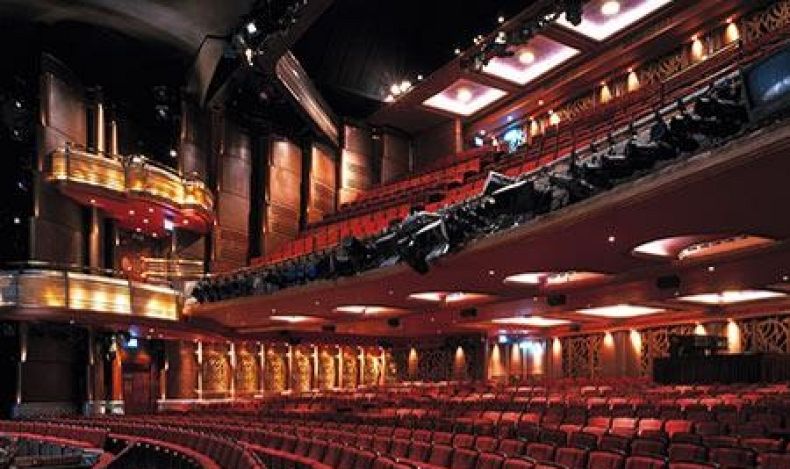

Langhoff a, dans ces expériences, noué des rapports décisifs entre création et réflexion sur la fonction du théâtre dans la société. Il écrit : « Je voulais montrer ce que pouvait être concrètement le rôle d’un théâtre dans la société, à travers son architecture même. » Son ouvrage Sur l’architecture théâtrale rassemble trois textes consacrés à trois lieux : l’ancien théâtre de la Comédie de Genève ; le Théâtre national de Bretagne, dont il proposa la transformation ; et le nouveau Théâtre national Wallonie-Bruxelles, au moment de son inauguration.

Un rapport et une colère

L'ouvrage s'articule autour de deux mouvements complémentaires : la rédaction d'un rapport et l'expression d'une colère.

Le rapport, d’abord : il s’agit plus précisément d’un Projet pour le théâtre de la Comédie de Genève, rédigé en 1986. Cette année-là, la ville de Genève refuse de renouveler le mandat de Benno Besson, directeur du théâtre depuis quatre ans – « le seul grand metteur en scène suisse que je [Langhoff, ndlra] connaisse ». On sollicite alors Matthias Langhoff, qui accepte de formuler ses attentes par écrit. Il en profite pour poser les conditions indispensables à la conception d’un théâtre comme véritable outil de travail.

Il semble toutefois qu’il n’ait jamais réellement souhaité diriger la Comédie, estimant que, quoi qu’il en soit, Genève « risque fort de voir l’évolution de l’art théâtral européen lui passer sous le nez ». La raison : son théâtre, à ses yeux, doit être entièrement repensé, et il n’est jamais bon de confondre un directeur et un artiste.

Ce rapport est passionnant : non seulement il émane d’un praticien, mais il s’appuie aussi sur les acquis d’une longue expérience. C’est là qu’entre en jeu la colère. Langhoff le dit sans détour : « J’écris ces mots sous l’effet de la colère, mais étant donné les circonstances, je ne vois aucune raison de l’étouffer. » Et le motif de cette colère est clair : « Toute amélioration apportée à un objet qui ne vaut rien à la base est insensée. » Il refuse donc de gaspiller son énergie dans un cadre qu’il juge vicié.

Mais cette colère n’exclut pas une attention profonde aux théâtres qu’il évoque, qu’il y travaille ou non. Ses textes déploient ainsi une triple approche : descriptive (de l’existant), critique (de l’état des lieux) et prospective (de ce qu’il faudrait imaginer). Autant de leçons sur la pratique des espaces scéniques et sur l’essence même du théâtre.

Langhoff insiste notamment sur la nécessité de regrouper les salles de répétition et les ateliers — ce qui est rarement le cas —, au motif qu’ils forment ensemble le véritable lieu de construction du spectacle. Plus largement, il défend l’idée d’une troupe unie, composée d’artistes et de techniciens travaillant ensemble dès les premières étapes, dans un processus collectif d’expérimentation, de montage et de représentation.

Architecture

Les textes réunis peuvent être lus selon deux axes : d’une part, les considérations pratiques, directement liées aux bâtiments (avec, pour Genève, des descriptions précises et des plans illustrant les difficultés rencontrées) ; d’autre part, une réflexion sur la nature et la finalité du théâtre lui-même.

L’intérêt majeur du livre réside dans ce déplacement : on attendrait de Langhoff des propos sur la mise en scène ou sur les textes ; il parle ici d’architecture. Autrement dit, il nous invite à un renversement de perspective : il ne s’agit plus de la mise en scène pour les spectateurs, mais de la mise en scène des spectateurs, de la façon dont l’espace théâtral les place face aux œuvres. Langhoff est radical : « Des travaux d’architecture n’ont de sens que lorsqu’on cherche une autre façon de vivre, un autre mode de fonctionnement… ».

La place du public traverse tout le livre. Langhoff observe que les besoins des spectateurs sont souvent la dernière préoccupation des commanditaires : une ville veut un théâtre non par nécessité artistique ou culturelle, mais pour affirmer son statut, rivaliser avec d’autres métropoles. Rarement pour répondre à un véritable besoin de création ou de partage au sein de la population.

Or, l’architecture théâtrale doit avant tout instaurer une proximité entre acteurs et public. Cette proximité exclut les effets de grandeur — colonnades, foyers monumentaux, cariatides, etc. — au profit d’une recherche d’exactitude et de justesse dans le rapport humain qu’incarne le théâtre. Pour autant, Langhoff ne ménage pas non plus les nouvelles constructions : ces « cubes de béton » contemporains lui paraissent tout aussi stériles.

Selon lui, l’architecture du théâtre doit tenir compte de multiples partenaires : la scène et les spectateurs, certes, mais aussi les acteurs, techniciens et personnels, qui doivent disposer d’espaces de travail et de vie adaptés — studios, logements, ateliers.

Genève, Rennes, Bruxelles

Langhoff ne ménage pas Genève, qu’il juge défaillante dans ses ambitions comme dans ses réalisations. La ville, selon lui, ne sait pas si elle veut vraiment un théâtre.

Mais au-delà du cas genevois, l’ensemble des textes (Genève, Rennes, Bruxelles) s’attache à une même réflexion : celle du rapport au public. Langhoff considère qu'il importe « de faire la distinction entre le spectateur intéressé par un spectacle particulier » et l’abonné « qui a besoin du théâtre comme d’un événement périodique de sa vie ». Le théâtre, dit-il, doit pouvoir les réunir sans se soumettre à l’un ou à l’autre : ne pas s'astreindre à un niveau intellectuel ou esthétique particulier.

Au total, Sur l’architecture théâtrale est une méditation sur ce que doit être un théâtre, dans son espace, sa fonction et son lien au monde.