Les éditions du Seuil et Rivages proposent deux nouvelles traductions de l’écrivaine italo-hongroise Édith Bruck, rescapée de la Shoah.

Édith Bruck, née Steinschreiber en 1931 dans le village hongrois de Tiszabercel (Tiszkarad) où vivaient 130 Juifs parmi 1 635 habitants antisémites, a été déportée à Auschwitz l’année de ses treize ans. Les gendarmes hongrois conduisirent les Juifs, sous les coups et la torture, jusqu’aux wagons qui les acheminèrent au ghetto de transit. Dans le camp d’extermination de Birkenau, elle fut enregistrée sous le numéro 11152.

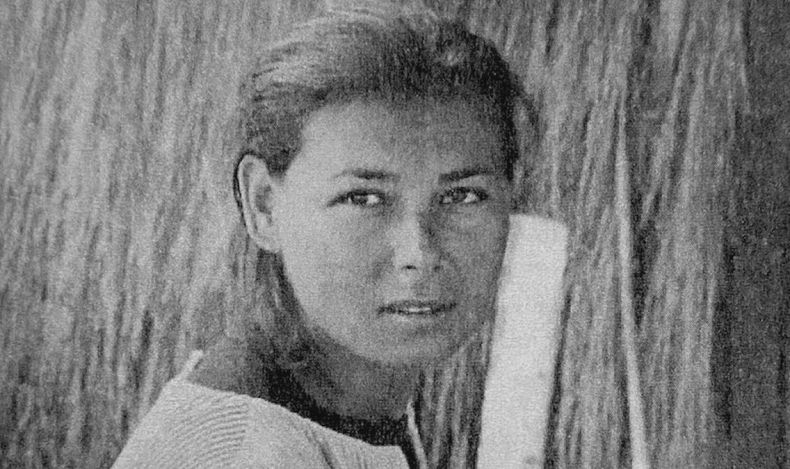

Les tribulations d’une rescapée hongroise de la Shoah

Son père, transporteur de bestiaux avec sa seule charrette, et son frère sont gazés à l’arrivée. Édith sera ensuite transférée avec sa sœur dans les camps de Kaufering, Landsberg, Dachau et Christianstadt, un Kommando appartenant à la galaxie de celui de Gross-Rosen. Survivant aux « marches de la mort » qui ont duré six semaines sur les routes d’Allemagne, les deux frêles jeunes filles seront libérées par les Anglais au camp de Bergen-Belsen le 15 mars 1945.

Édith Bruck est l'une des rares survivantes parmi les 430 000 Juifs hongrois exterminés dans les chambres à gaz et les gigantesques brasiers à ciel ouvert de Birkenau, entre le printemps et l’été 1944. Eichmann s’était démené pour mener à bien l’assassinat des Juifs de Hongrie, alors que l’Armée rouge était déjà en Pologne.

Après avoir été soignées à l’hôpital par les Alliés, Édith et sa sœur retournèrent en Hongrie. Devant leur maison dévastée, où les photos de famille avaient été jetées dans les excréments par leurs voisins, Édith et sa sœur furent insultées par ces derniers. On leur cracha dessus.

Les deux sœurs passèrent quelques mois à Budapest, puis rendirent visite en Tchécoslovaquie à l’une de leurs sœurs qui les reçut d’une manière effroyable, ordonnant à sa bonne de leur apporter une bassine d’eau pour qu’elles se lavent, avant d’être autorisées à franchir le seuil de son bel appartement.

En 1948, Édith rejoignit deux de ses sœurs et son frère Laci qui avaient fait leur aliyah dans le jeune et misérable État d’Israël. Elle passa quelques années difficiles au kibboutz, se mariant deux fois avec des hommes violents et divorçant deux fois. Sa troisième union fut un mariage blanc, suivi d’un divorce lui permettant d’échapper au service militaire. Elle adopta le nom Bruck de ce mari qui ne lui avait fait aucun mal. Commença alors une sidérante vie d’aventures pour l’adolescente qui était devenue une jeune fille belle et désirable.

Le destin d’une écrivaine italienne

Édith Bruck arriva à Naples en 1954 au sein d’une troupe de cabaret, où elle avait été engagée comme danseuse et chanteuse pour des tournées qui la conduisent dans toute l’Europe et en Turquie. Elle se plut aussitôt en Italie, malgré des débuts éprouvants, travaillant notamment pendant deux ans dans un institut de beauté. Mais elle écrivait des poèmes et des récits, les publiant sous un pseudonyme.

La vie erratique d’Édith Bruck se stabilisa à Rome quand, en 1957, elle rencontra le poète, traducteur et cinéaste Nelo Risi, de onze ans son aîné, qui devint son mari bien-aimé, malgré sa froideur et ses infidélités. Il déjeunait chaque jour avec elle, la trompait au nom de sa liberté, ne lui témoignait aucune tendresse, ne l’emmenait qu’exceptionnellement en voyage, ne lui faisait aucun cadeau. Et pourtant, elle l’aima ! Ils ne vécurent ensemble sous le même toit que lorsque Nelo, l’infidèle égocentrique, fut atteint de la maladie d’Alzheimer. Il mourut en 2015 dans ses bras. Elle n’avait pas été heureuse et n’avait pas eu d’enfants. Nelo n’en voulait pas. Édith Bruck et Nelo Risi furent cependant inséparables, en dépit de leur relation asymétrique. Ils ont traduit des livres, écrit des adaptations pour la télévision et le cinéma.

Poétesse

La petite villageoise aux tresses blondes, ornées de rubans rouges par sa pieuse mère dans le wagon qui les emmenait vers Birkenau, n’avait fréquenté que l’école primaire. Au terme de ses pérégrinations dans l’Europe dévastée, survivant dans des conditions hasardeuses, avide de tenir enfin un livre entre ses mains, Édith se forgea une vaste culture littéraire, notamment dans sa langue maternelle. Elle a traduit de grands poètes hongrois en italien : Attila, Radnòdti, Illyés, mais aussi François Villon.

Contredisant T. W. Adorno, qui affirma qu’on ne devait pas écrire de poésie après Auschwitz, et à l’instar de son ami Primo Levi et de Paul Celan, elle ne cessa de remplir des carnets de poèmes et de les publier. Comme Akhmatova, elle savait la poésie porteuse de vérité : « la poésie n’est pas trompeuse, elle dit la vérité qui trouble les consciences, qui touche les plaies ouvertes, privées et publiques. »

Des nombreux récits et recueils de poèmes qu’elle a publiés et qu’elle ne relit ni n’ouvre jamais, elle affirme qu’ils sont « ses enfants, issus du sang et des larmes ». Son premier témoignage, Qui t’aime ainsi, parut en 1959. Ses livres ont été récompensés par deux grands prix littéraires en Italie. Son dernier récit, Le Pain perdu a reçu le prix Viareggio et le prix Strega Giovani en 2021.

Longtemps, son œuvre n'a été connue en France que d'un cercle restreint de lecteurs, qui s'est considérablement élargi avec la publication du Pain perdu (Éditions du Sous-Sol) et de Pourquoi aurais-je survécu ? (Rivages), traduits par René de Ceccatty. Ils ont bientôt été suivis par la publication d'autres récits et poèmes.

Après La Voix de la vie (Rivages, 2023), René de Ceccatty vient de traduire chez le même éditeur Les Dissonances, en édition bilingue. Ces poèmes semblent spontanés et constituent une sorte d’autobiographie, saccadée et fragmentaire mais essentiellement douloureuse et révoltée. Ils ne sont ni savants ni hermétiques comme ceux de Celan, ils sont tout simplement irrépressibles.

Peut-on faire du cinéma avec Auschwitz ?

Contrechamp, bref roman, également traduit par René de Ceccatty et paru au Seuil, se lit d’une traite, tant la tension et l’intensité du récit se maintiennent du début jusqu’à la fin.

Il s’agit d’un récit autobiographie dans lequel la narratrice relate qu’elle fut engagée en 1960 par le réalisateur Gillo Pontocorvo (1919-2006) en tant que consultante historique sur le tournage de Kapo, un film à bien des égards mélodramatique, censé représenter un camp de concentration nazi. Deux actrices, Susan Strasberg (1938-1999) et Emmanuelle Riva (1927-2017), jouaient, l’une une détenue et l’autre une kapo – dissimulant, sous le triangle noir des criminelles, le fait qu’elle était juive.

Le tournage, qui se déroula en Yougoslavie communiste, confirma aux yeux d’Édith Bruck que la Shoah n’est pas représentable, même si des moyens matériels énormes sont déployés pour prétendre y parvenir. Claude Lanzmann en administra la preuve en réalisant son admirable film Shoah, sans utiliser une seule image d’archives.

L’action de ce récit commence dans une modeste boutique de vêtements où la narratrice, qui a acheté la veille un pantalon, revient pour l’échanger, car la taille ne lui convient pas. Elle est alors subitement violemment insultée, molestée par le patron et son employé, qui la jettent sur le trottoir. Complices, les habitants et les autorités locales couvrent les agresseurs. La narratrice subit pressions et menaces dans le but de lui faire retirer sa plainte.

Le tournage des scènes atroces situées à l’intérieur du camp lui paraît grotesque et dérisoire. L’actrice américaine est capricieuse et futile. Elle demande à Édith, la survivante, comment jouer la souffrance d’une Juive battue, pataugeant dans la boue et mourant de faim.

La narratrice, qui va faire soigner ses plaies à l’hôpital, y rencontre un jeune médecin juif survivant, personnage tragique et farouche, avec lequel elle connaît une brève et fulgurante étreinte. Frère et sœur en histoire, union de leurs corps dans le même destin.

L’érotisme intense, même lugubre, comme en cette occurrence, est souvent présent dans l’œuvre d’Édith Bruck, qui confirme une extraordinaire énergie, un grand talent dans les pages qui évoquent d’une part l’existence sordide dans un état totalitaire, la négation, déjà, de la Shoah et, d’autre part, l’entreprise révoltante et dérisoire de devoir conseiller des actrices en train de mimer l’extermination du peuple juif.