Alors que politiques et médias déplorent depuis quelques années une capitale « envahie » par les rats, Olivier Thomas analyse leur place dans la construction d’un certain ordre urbain au XIXe siècle.

Rédacteur en chef adjoint au magazine L’Histoire, Olivier Thomas propose dans cet ouvrage l’histoire d’une présence : celle des rats, rongeurs mal-aimés et pourchassés des sous-sols parisiens. C’est aussi l’histoire d’une transformation de la ville tout au long du XIXe siècle, espace qui se coupe progressivement du monde rural et invente une « civilisation » urbaine ordonnée, hygiénique, en un mot dés-ensauvagée.

Le rat : une figure ambivalente et familière

Olivier Thomas rappelle d’abord les linéaments littéraires et mythologiques du rat, du joueur de flûte de Hamelin aux récits d’embastillés confrontés à leurs compagnons voraces. De ces récits ressortent des images ambivalentes : comme le note Robert Delort, le rat a alors « autant de qualités que de défauts », mais reste dans l’ensemble associé aux ombres humides des bas-fonds, des sous-sols et des cachots. Un imaginaire bien plus négatif s’installe à partir du XIXe siècle : animal des ténèbres, il irrigue progressivement les récits d’horreur de Poe à Lovecraft. Le rat, en horde, grouille, mord, dévore et dégoûte.

A Paris, le souvenir traumatisant de la famine occasionnée par le siège de 1870-1871 se cristallise en particulier dans la fameuse image du Dépeceur de rats de Narcisse Chaillou, symbole d’une population aux abois réduite aux dernières extrémités : manger du rat. La fin du siècle l’associe définitivement à la maladie, en particulier la peste, et achève d’en faire un nuisible qu’il faut détruire, quand bien même le vecteur épidémique est la puce dont il est porteur, et non lui-même.

Le rongeur est d’ailleurs mal identifié : O. Thomas rappelle ainsi qu’à Paris coexistent le rat noir, présent depuis l’Antiquité et plutôt amateur des hauteurs sèches et aérées, et le « surmulot » dont le nom avait fait ricaner quand une élue du conseil municipal de Paris avait suggéré de l’utiliser au lieu de « rat ». C’est pourtant bien cette espèce qui est aujourd’hui dominante dans la capitale : arrivé en 1753 depuis l’Asie, le « rat gris » ou Rattus norvergicus est, au contraire de son cousin, attiré par les sous-sols sombres et humides qu’il colonise rapidement. Sa présence remplace bientôt le vieux rat noir.

Le XIXe siècle : un tournant dans la perception du rat à Paris

Si le rat cohabite avec les citadins depuis l’Antiquité, il semble bien qu’il devienne à la fois plus visible et moins tolérable au cours du XIXe siècle. Force est de constater que sa « prolifération » fait depuis longtemps l’objet d’inquiétude à Paris : Louis-Sébastien Mercier, dans son fameux Tableau de Paris écrit à la fin du XVIIIe siècle, évoque déjà des « peuplades entières » vivant dans les souterrains parisiens et dévorant tout. Ce sont d’ailleurs bien les dégâts qui inquiètent en premier lieu les observateurs, avant la salubrité : le rat « dévore » tout, les murs, les objets, les gens…

Les chiffres de cette prolifération sont peu fiables et semblent marqués par davantage de fantasmes que de réalité. Dans la presse, on parle tantôt de six millions (Le Charivari, 1843), un million (Le Droit, 1851), même vingt millions (Paris-Journal, en 1870). « Ces exemples », écrit O. Thomas, « illustrent la volonté de quantifier les rats parisiens, notamment lors des périodes où ceux-ci cristallisent l’obsession de l’opinion publique ». Car en effet, au-delà de la réalité de la présence murine, il y a bien une visibilité accrue dans le contexte de la ville moderne.

Les grands travaux (gares et voies ferrées, assainissements, percements d’avenues…) les dérangent dans leurs cachettes, tandis que le développement du réseau des égouts (passant de 26 à 1 650 kilomètres au cours du siècle) leur offre paradoxalement un habitat de choix. La concentration toujours plus forte de population dans la capitale, qui double son nombre d’habitants en un demi-siècle, accroît enfin les rejets alimentaires qui attirent les agents du métabolisme urbain dont font partie les rats. Ces derniers font ainsi festin des rebuts des eaux industrieuses de la Bièvre, des abattoirs, voiries ou encore clos d’équarrissage relégués aux portes de la capitale. D’autres lieux emblématiques, comme les parcs ou l’éléphant de la Bastille, concentrent les rongeurs qui deviennent dès lors plus visibles.

C’est bien ce qu’avait noté Daniel Roche : la ville moderne et industrielle a été, paradoxalement, une ville de l’animal. Il prenait, de son côté, l’exemple du cheval dont l’utilité pour les transports et les travaux a fait passer le nombre dans Paris de 30 à 80 000 en cinquante ans . L’histoire environnementale de l’urbain a, depuis les années 1990, bien rappelé l’importance de traiter la ville comme une niche écologique à part entière, que l’on ne peut abstraire de la « nature ».

C’est donc bien un paradoxe : alors que la constitution progressive d’un ordre urbain que l’on voulait aéré, embelli et hygiénique tendait à éloigner et masquer les liens intrinsèques de la ville et de sa campagne pourvoyeuse de ressources (concentration et éloignement des abattoirs, réglementations des circulations du bétail, traque des animaux errants…), l’animal se fait plus visible ; et donc plus intolérable. Le rat, dans le contexte d’une ville « belle, saine et sûre », n’a pas sa place, au contraire d’autres espèces acceptées par leur domestication.

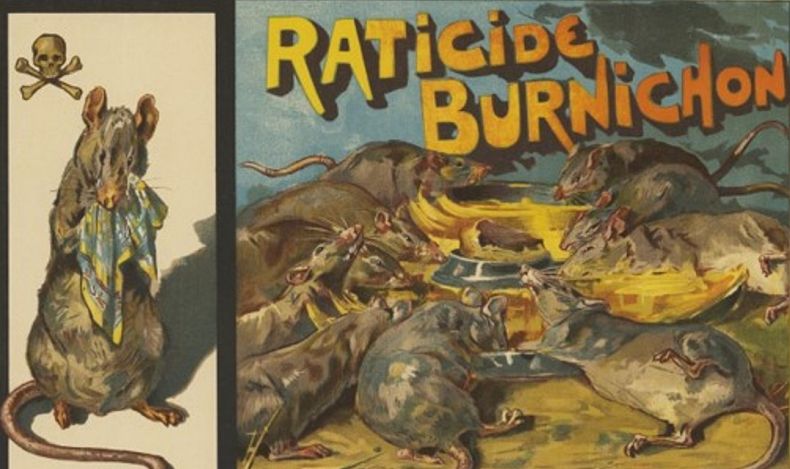

C’est ainsi en partie au nom de la salubrité que s’engage une lutte contre le rat. Le Conseil de salubrité, créé en 1802 dans la capitale et affichant déjà comme objectif la lutte contre les épizooties, renforce au milieu du siècle ses pouvoirs dans les Conseils d’hygiène publique et de salubrité, dont tous les arrondissements doivent se doter. La destruction des rats passe au premier plan et chaque colonie signalée dans les halles, casernes ou hôpitaux amène son lot de battues et de solutions plus ou moins farfelues, inventées par tel industriel ingénieux pour en venir à bout et relayées dans la presse. Des budgets sont spécifiquement alloués par les conseils municipaux. Chaque fois, on sonne le glas du rat. Chaque fois, il revient. C’est enfin surtout au tournant des XIXe et XXe siècles avec les progrès de la microbiologie associant formellement rat et épidémies, que se fait le basculement dans les moyens dévolus à l’éradication d’un animal désormais universellement perçu comme nuisible.

Un objet d’histoire à problématiser

Cette double tendance à une visibilité et un rejet accrus, se nourrissant l’une l’autre, nous paraît l’axe essentiel de l’ouvrage d’Olivier Thomas. Néanmoins, l’ensemble demeure trop peu problématisé. L’auteur se contente parfois d’aligner les sources vouées dès lors à nourrir un exemplier du rat dans Paris, multipliant d’ailleurs les allers-retours temporels qui brouillent le cadre chronologique du récit. La documentation est peu commentée et contextualisée, alors même que l’auteur indique dès les premières pages du livre la difficulté à identifier le rat au-delà des mots qui sont posés sur lui.

Surtout, c’est oublier que le discours sur l’animal est socialement situé. Comme l’écrit Nathalie Blanc, « raconter l’animal dans son quartier, sa ville, c’est aussi parler de la manière dont on vit son milieu » . Les textes mobilisés, majoritairement issus de la presse ou de rapports administratifs, en second lieu de la littérature, sont le produit d’une situation sociale que l’on peut interroger : le regard porté sur le rat dans l’ouvrage n’est-il pas celui porté sur la ville par le pouvoir et la bourgeoisie ?

Les historiennes et historiens de l’environnement ont ainsi pu mettre au jour les résistances de certaines populations aux réglementations, dans la chasse aux chiens sous l’Ancien Régime par exemple, indiquant une affectivité moralement condamnée en retour par les élites urbaines (le chien du pauvre ou du migrant de la campagne est moins toléré que celui du riche). En cela, le rat compagnon ou bête de cirque, évoqué dans les premiers chapitres du livre, indique la coexistence de perceptions multiples que l’auteur aurait pu interroger et comparer aux discours devenus dominants et normatifs.

Interroger le rat comme objet d’histoire et rappeler que l’animal n’est pas neutre mais encastré dans les interactions sociales, c’est aussi noter certains parallèles significatifs. Sur ce point, une phrase du rapport général du Conseil d’hygiène publique et de salubrité citée à la page 78 à propos des dépôts de chiffons (« les principaux inconvénients (…) sont, outre les poussières et les odeurs, la vermine et les rats qui y pullulent, et le va-et-vient des chiffonniers et des voitures ») ne fait pas l’objet de commentaire. Elle nous paraît pourtant démonstratrice de la portée sociologique du regard porté sur le rat : le rongeur est, comme le chiffonnier, un nuisible et dit quelque chose de ce qu'on ne veut plus ni voir, ni sentir dans la ville. Puisque l’un et l’autre, rat comme chiffonnier, ont affaire avec le rebut de la ville, le rapprochement est évident avec l’invention du « déchet urbain », bien travaillé par Sabine Barles . Ce qui était auparavant perçu comme une ressource à valoriser (en particulier les fumiers et excréments d’animaux) devient progressivement inutile à mesure que l’augmentation des niveaux de vie et les progrès de la chimie de synthèse disqualifient les pratiques de recyclage et de récupération.

L’ouvrage d’Olivier Thomas, plaisant à lire, pose ainsi des questions pertinentes, qu'on pourrait encore approfondir en les rattachant aux problématiques stimulantes et porteuses de l’histoire sociale et environnementale de l’urbain.

A lire également sur Nonfiction.fr :

Nicolas Lyon-Caen, Raphaël Morera, A vos poubelles citoyens ! Environnement urbain, salubrité publique et investissement civique (Paris, XVIe-XVIIIe siècle), par Justine Tentoni