Foucault et Lefort sur les thèmes de la démocratie et du totalitarisme : une analyse conjointe

Foucault et Wittgenstein, Foucault et Castoriadis... Ici Foucault et Lefort. Que veulent nous prouver ces auteurs qui placent le lecteur devant ce genre de confrontation ou d'alternative arrangée ? Ne doit-on pas craindre que ne se dessine aucune jonction constituée, ni aucune problématique, plutôt un simple jeu, fruit d'humeurs diverses ?

S’agit-il de faire apparaître des différences, pour que l’auteur et les lecteurs se situent d’un côté ou de l’autre ? Ce serait un peu trop simple. S’agit-il de mettre la pensée de l’un à l’épreuve de celle de l’autre ? Ce serait un peu facile. S’agit-il enfin de lier les deux auteurs, pour leur contemporanéité, pour l'usage qu'ils font de références semblables, afin de brosser un tableau d'époque ? Ce serait encore un travail d’écolier.

Muhamedin Kullashi a un autre projet : enrouler ce rapport entre les deux auteurs autour d’un thème ou d’un problème qui mérite éclaircissement. Le thème est celui de la « modernité », auprès de la démocratie, du totalitarisme, de la politique.

La question – genèse, déploiement et fin de la modernité – est, pour Kullashi qui a enseigné la philosophie à l'université de Paris 8 de 1992 à 2017, une question qui demeure urgente. Il lui incombe ainsi de confronter ces deux auteurs autour de leur interprétation de la modernité. Quelles conséquences ces interprétations ont-elles sur la politique contemporaine, la démocratie et la manière dont le totalitarisme peut être attribué à la modernité ?

Kullashi commence ainsi par identifier l'événement majeur qui constitue probablement le présent de chacun de ces penseurs : pour Foucault, l’invention des technologies disciplinaires ; pour Lefort, l’invention démocratique succédant à la haine de la démocratie déployée par le totalitarisme. Ce faisant il procède à certains évitements dont le constat nous a paru aisé : l’absence de réflexions précises sur certains points. Chez Foucault, démocratie et totalitarisme, précisément, ou chez Lefort, discipline, ou Lumières. Encore convient-il de se demander pourquoi et à quelles fins ces « évitements » (si tel est le mot juste).

Foucault d’abord, en rupture

Après avoir rappelé que les appuis théoriques de Michel Foucault ne sont ni Marx ni Hegel, mais Bataille, Nietzsche, Blanchot, etc., l’auteur s’enferme, dans sa première partie, dans un exposé de la pensée du philosophe. Rien n’empêche d’ailleurs d’amplifier ces refus : ni le marxisme, ni la phénoménologie, ni l’existentialisme, etc. Si Foucault s'est démarqué du marxisme, c’est qu’à ses yeux il privilégie l’idéologie, entre autres, au point de supposer toujours un primat du sujet humain dont le modèle avait pourtant été donné par la philosophie classique, lequel sujet était doté d’une conscience dont le pouvoir viendrait à s’emparer.

L’ouvrage reprend alors sur une analyse de la question de la démocratie, de l’État et des institutions telle que posée par Foucault, question sur lesquelles se greffe celle du totalitarisme, pour des raisons historiques, bien sûr, mais surtout théoriques (le totalitarisme ne résulte-t-il pas de faiblesses des démocraties ? - du moins le dit-on). Mais c’est pour constater que ces formes politiques ne sont pas pour Foucault des données initiales.

Le philosophe rompt avec la tradition des commentaires sur « le » pouvoir. Il s’inquiète plutôt des « pouvoirs ». Et encore n’est-ce pas dans le sens commun. Son analytique des pouvoirs est plus ample, parce qu’elle s’intéresse à l’exercice du pouvoir plutôt qu’à la fondation des pouvoirs politiques, ce type d’étude se terminant toujours dans des histoires anecdotiques de rois ou de militaires. Il s’efforce de repérer la multiplicité des rapports de force qui s’exercent à partir de points innombrables. Le pouvoir vient de partout, l’État et les institutions n’étant que des formes terminales des luttes à l’intérieur des relations de pouvoir.

Toutefois, pour persévérer dans l’analytique du pouvoir, Foucault doit encore s’affranchir du privilège traditionnel de la souveraineté afin de mieux revenir sur la fonction régnante/dominante.

De même, montre l’auteur, Foucault s’attache aux relations pouvoir-savoir (qui n’est pas la connaissance), refusant de traiter ces deux processus en extériorité l’un par rapport à l’autre. Pouvoir et savoir sont enchevêtrés. Le pouvoir produit des savoirs et les savoirs donnent du pouvoir. En foi de quoi, Foucault, comme on le sait, décèle un lien entre la naissance des sciences humaines et l’émergence des mécanismes disciplinaires du pouvoir.

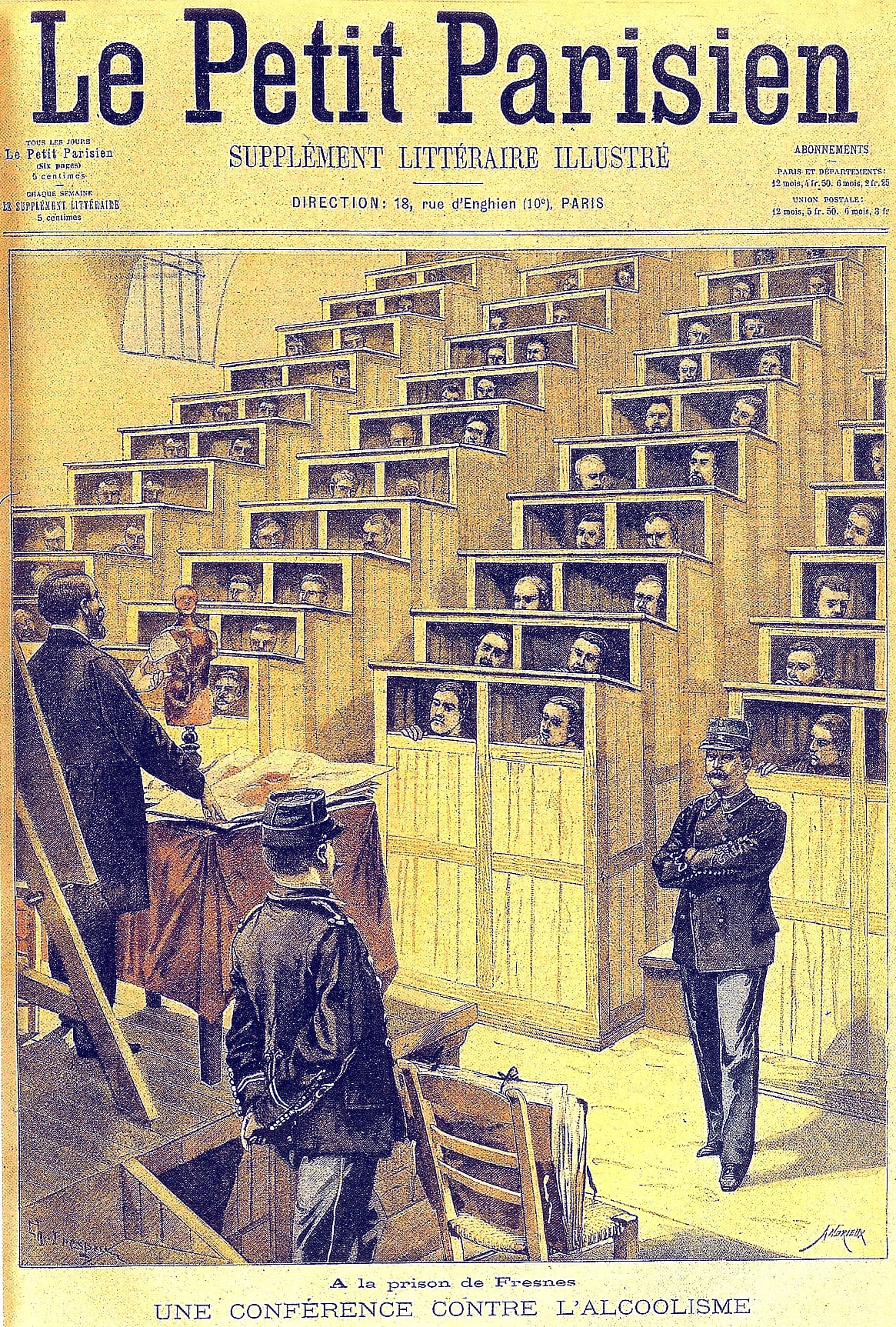

Enfin, l’auteur en vient au concept de « discipline », lequel permet à Foucault de penser le pouvoir, donc ses mécanismes. Par ces termes, fondus dans celui de « dispositif », qui fera fortune, Foucault entend un « ensemble hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives ». L’auteur reprend avec précision les phrasés du philosophe, montrant, à travers l’exemple de la prison, que les disciplines président à la constitution d’une nouvelle économie et d’une nouvelle technologie du pouvoir de punir. Diminuer les coûts et augmenter l’efficacité, tel est le ressort de la discipline. Elle fabrique des individus, elle est la technique spécifique d’un pouvoir qui se donne les individus à la fois pour objet et pour instrument de son exercice. Mais il n’existe pas un seul ensemble de ce type. Partout se glissent des multiplicités, des complexités, des asymétries.

Rappelons que ces propos n’ont d’intérêt que parce qu’ils nous conduisent vers la possibilité de trouver des points de rencontre/divergence entre Foucault et Lefort, ce qui paraissait être le but de l’ouvrage.

L’auteur relève ici trois points importants : le renoncement chez les deux penseurs à l’idée d’une histoire pensée en surplomb des activités humaines ; le refus (nietzschéen) de croire en l’existence d’un sens de l’histoire ; et le renfort apporté par la lecture du livre d’Ernst Kantorowicz sur le double corps du roi (un corps physique périssable et un corps monarchique impérissable).

Mais ce n’est pas tout. Ce qui intrigue l’auteur est de savoir comment se cristallisent, ou se cristalliserait, chez le philosophe, pouvoir, savoir et discipline, autour d’un concept potentiel de démocratie ? Or, c’est ce que Foucault ne fait pas. Au grand dépit de l’auteur qui précise que « Foucault évacue dans ces textes [ceux que l’auteur retient] le débat sur la démocratie comme celui sur le totalitarisme ». Et non seulement il ne procède pas à cet examen, mais encore il refuse de poser la démocratie hors de l’histoire des disciplines.

Il est certain, en effet, que Foucault décèle la formation et le fonctionnement des disciplines au sein des communautés religieuses (médiévales et renaissantes) et leur prolongement dans les régimes démocratiques. Le philosophe signale aussi que le thème de l’égalité joue un rôle dans la notion de pauvreté des ordres mendiants. Enfin, les traits du panoptique (tout voir sans être vu) ne sont pas propres à la démocratie non plus, même si le pouvoir disciplinaire d’une certain type, celui de l’individualisation, produit les institutions démocratiques de la prison, de l’école, de l’hôpital et de l’armée, institutions de pouvoir, de discipline et bien sûr de savoir.

Mais, cela signifie-t-il que pour Foucault, la démocratie n’est qu’un masque, un subterfuge, une apparence trompeuse qui cache la nature fondamentale de la société disciplinaire ? La formulation de la question, en vérité, doit nous conduite directement aux pensées de Claude Lefort. Néanmoins, Foucault énonce bien quelques orientations : en régime démocratique la domination est cachée par un cadre juridique et un régime de type parlementaire. Les micro-pouvoirs fonctionnent « en dessous » de la forme juridique générale. Les « libertés » démocratiques sont lestées de techniques disciplinaires.

Lefort ensuite, en contradicteur

En somme, avec Foucault, on est loin de la problématisation de la liberté comme trait constitutif de la modernité, comme de la problématisation du pouvoir comme consensus et sphère d’intersubjectivité (Arendt, Habermas), voire d’une éthique des Droits de l’humain (à laquelle Foucault substitue une éthique du « soin de soi »). C’est dire si on est loin de Lefort, notamment parce que l’auteur met au centre de sa perspective l’examen incontournable de la nature du totalitarisme.

Fallait-il procéder ainsi pour aboutir à une telle évidence ? Ou pour ajouter encore une différenciation majeure entre Foucault et Lefort, préciser que le séminaire que Foucault projetait de faire, en 1983, sur le totalitarisme n’a pas eu lieu. Dans les termes de l’auteur, c’est encore « d’évitement » – ou de « dérobade », écrit-il plus avant dans l’ouvrage – qu’il convient de parler de la part de Foucault, mais par rapport aux thématiques de Lefort, comme si ce dernier devait servir d’aune à laquelle rapporter absolument les perspectives de Foucault.

Ceci à part quelques similitudes, comme Kullashi le souligne, notamment sur la différence entre le pouvoir monarchique et celui de la République, et l’obligation de reconnaître, à juste titre, avec Lefort, que le terme « totalitarisme » « vogue comme une bulle soufflée par les vociférations contre l’État », contre tous les pouvoirs, etc., en se vidant de tout contenu.

Néanmoins, la seconde partie de l’ouvrage recadre un peu les propos en rappelant que les deux philosophes ont posé la question de l’attitude à observer envers le présent. Ce qui nous renvoie, chez Foucault au texte sur les Lumières et, chez Lefort, au texte sur l’invention démocratique.

Après avoir souligné, comme il l’a fait pour Foucault, les éléments essentiels de la formation de Lefort, notamment la lecture des ouvrages de Maurice Merleau-Ponty, l’auteur nous montre comment ce philosophe est poussé vers l’étude du totalitarisme (fascisme, nazisme et bolchevisme), à savoir non pas en passant par les sciences humaines ou la philosophie politique habituelle. Lefort réfute les approches positivistes, d’ailleurs comme l’approche marxiste. D’une certaine manière, il partage avec Hannah Arendt l’idée selon laquelle le totalitarisme est un régime sans précédent, mais il refuse de croire que ce régime a ruiné toutes les catégories de la réflexion politique occidentale. Pour Lefort en effet le totalitarisme ne peut s’appréhender qu’à la condition de cerner sa relation avec la démocratie. La spécificité de la démocratie moderne a pu acquérir un nouveau relief sur le fond du totalitarisme.

C’est sur ce socle que Lefort scrute l’indétermination de la société démocratique, mettant ainsi au jour la singularité de cette société. La transformation fondamentale qui surgit avec l’avènement de la démocratie se manifeste dans le changement du lieu de pouvoir en un lieu vide. Aucun individu ni aucun groupe n’aura plus la vertu d’être consubstantiel au lieu de pouvoir. Ce dernier devient inappropriable. De surcroît, Lefort élabore le concept de désintrication pour déplier la constitution de nouvelles relations entre le pouvoir, la loi et le savoir. Et c’est au cœur de ce dernier que reviennent, vus cette fois par Lefort, les travaux de Kantorowicz, montrant concrètement comment une désintrication majeure rend possible ou confirme la mutation de l’ordre symbolique (tête tranchée du roi, principe d’élection du gouvernant), dont résulte que l’État moderne n’est pas seulement un instrument aux services de forces sociales qui lui préexisteraient.

Au demeurant, Lefort et Foucault sont d’accord sur ce point, selon lequel finalement l’État n’est pas tant le produit du capitalisme que la condition de son développement.

Indépendamment de l’axe poursuivi par l’auteur, ce qui est intéressant dans cette deuxième partie, c’est la manière dont il restitue la conception, chez Lefort, de la démocratie, s’instituant dans la dissolution des repères de la certitude. La société démocratique est donc une société indéterminée. Mais face à l’angoisse suscitée par la menace de dissolution, Lefort montre l’émergence, dans la société du XIXème siècle, de la tendance à la sacralisation des institutions, manière de restaurer de la transcendance ou de combler le vide originel. Cette sacralisation doit conjurer les menaces de l’effritement de la société.

Et c’est effectivement sur ce motif que Lefort pense la genèse du totalitarisme, genèse qui s’accomplit à partir des paradoxes de la société démocratique, à partir des effets produits par l’indétermination qui l’habite et par les conflits qui la dérèglent (conflits socio-économiques, guerres, insécurité). Le totalitarisme saura combler cette indétermination avec une certaine idée du Peuple-Un, slogan destiné à nier les divisions, à homogénéiser la société en la rendant « transparente » à elle-même.

En dualité

En somme, Foucault et Lefort présentent deux points de départ théoriques différents. S’ils sont tous deux concernés par la modernité, ils divergent dans son appréciation. Mais c’est sans doute ce qui fait qu’il est difficile de croiser ces deux conceptions philosophiques et politiques. Ils demeurent plus précisément parallèles l’un à l’autre. Et la méthode d’analyse choisie par l’auteur accentue la juxtaposition des thèses.

En un mot, il est possible d’aborder cet ouvrage sous deux angles. La lecture de chaque section pour elle-même, parce que les développements de l’auteur sont précis et suivent avec rigueur les propos des auteurs. Mais aussi la perspective de la confrontation des deux philosophes. Cependant, le déploiement d’un des aspects s’accomplit au détriment de l’autre. Sans doute trop détaillées pour chaque auteur, répétant ainsi les propos presque ligne à ligne, les deux parties se juxtaposent finalement au détriment du parallélisme voulu ou de la critique réciproque potentielle.