Contre l’image d’un Moyen Âge dominé par des seigneurs régnant sans partage, une analyse fine du rôle des assemblées et des conseils dans l’exercice du pouvoir politique.

Professeur à l’Université du Québec, Michel Hébert reprend ici sous une forme synthétique les recherches qu’il exposait dans un ouvrage plus volumineux publié en 2014 . Le style limpide, la grande clarté des exemples qu’il utilise, la bibliographie volontairement simplifiée et les notes de bas de page réduites au minimum permettent de rendre ce livre aisément accessible à un public peu au fait des subtilités de la vie politique médiévale.

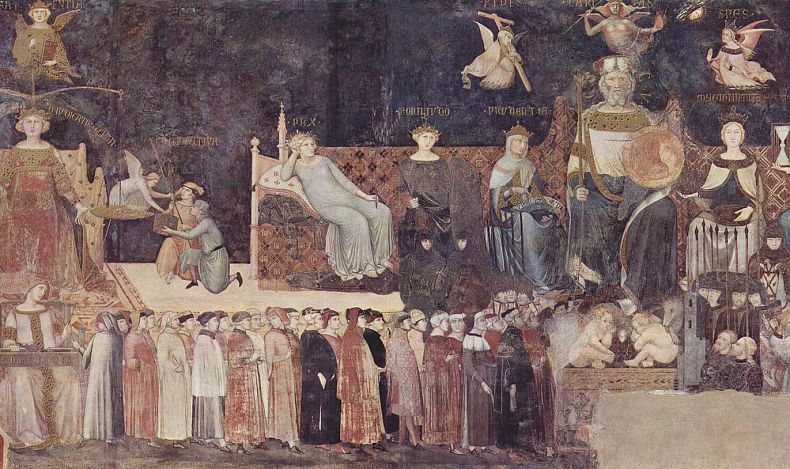

Car cette vie politique est bel et bien subtile. Dès les premières pages de son livre, Michel Hébert rappelle que la vision selon laquelle le Moyen Âge n’aurait connu que l’arbitraire de seigneurs féodaux n’est qu’une simple « vue de l’esprit ». Bien au contraire, on observe partout et à toutes les époques des formes de dialogue politique entre les princes et leurs sujets ; ces dialogues tiennent souvent du pur formalisme, et contribuent à la fois à la mise en scène de l’autorité des princes et à leur reconnaissance, mais sont parfois de véritables moments politiques, au cours desquels l’autorité seigneuriale ou royale est, sinon remise en question, du moins discutée, négociée et limitée. Ce dualisme contribue à la formalisation de communautés politiques, à plusieurs échelles – de la ville au pays –, à mesure que les princes demandent comme interlocuteurs des assemblées solennelles. Celles-ci doivent alors, de plus en plus à mesure que l’on avance dans la période, représenter l’ensemble de la population.

Expériences politiques

Michel Hébert prend dès l’introduction deux précautions méthodologiques particulièrement importantes, qu’il ne perd jamais de vue ensuite. La première est de ne pas étudier cette histoire comme un processus linéaire : de très nombreuses assemblées ne débouchent pas sur des formes plus institutionnalisées – autrement dit plus installées dans le temps, l’espace et les pratiques politiques –, d’autres disparaissent à peine esquissées, d’autres enfin changent radicalement de forme ou de nature. La deuxième précaution, issue de la première, est de ne pas chercher dans ces formes médiévales l’origine ou le fondement des assemblées délibératives d’aujourd’hui : il faut plutôt les voir comme autant d’expériences, inscrites dans une époque dont la vitalité politique et intellectuelle est plus que jamais soulignée actuellement.

Dans les neuf chapitres qui composent l’ouvrage, l’auteur alterne ensuite entre une approche chronologique – par exemple dans le chapitre 3, lorsqu’il aborde ce « moment parlementaire » qui, entre les années 1180-1240, voit apparaître les principaux parlements – et une approche thématique, qui l’amène à s’intéresser, entre autres, au rôle des chartes dans les pratiques de pouvoir, à la structure des assemblées et à l’ordre de la prise de parole des acteurs qui les composent. L’enjeu de l’enquête est de taille : il s’agit de cerner un dispositif de gouvernement qui peut prendre des formes variées mais qui repose toujours in fine sur deux grands principes : la délibération et l’expression du consentement populaire. La première chose qui frappe est l’amplitude chronologique et géographique de ces dispositifs politiques : du traité d’Hincmar, rédigé vers 882, aux définitions extrêmement pointues du juriste Baldo delgi Ubaldi (1327-1400), en passant par les assemblées de paix des Xe-XIe siècles, des Cortes espagnols au parlement anglais, on redécouvre un Moyen Âge qui n’a cessé de se questionner sur les notions de peuple, de souveraineté populaire, de représentation.

Les défis du commun

Ces questions sont à la fois pratiques et théoriques. Sur le plan pratique, se posent en effet un grand nombre de défis très concrets : qui peut convoquer les assemblées ? Où doivent-elles se réunir ? Quel dispositif spatial faut-il privilégier : le prince en face de ses sujets, un hémicycle, une salle ronde ? Les sociétés médiévales expérimentent des solutions à des problèmes qui se posent encore aujourd’hui, comme celui, extrêmement complexe à l’époque du fait des moyens de communication, de la délégation de pouvoir : les villes qui envoient des députés pour assister à une assemblée de villes multiplient ainsi les précautions pour borner le pouvoir de ces émissaires, afin de s’assurer qu’ils ne puissent pas engager toute la communauté urbaine dans des accords qui lui seraient nuisibles. De même voit-on les différentes communautés très soucieuses de veiller à ce que leurs députés ne profitent pas de cette mission pour s’enrichir – dans l’autre sens, les députés cherchent eux à obtenir des garanties que leurs longues absences, pendant qu’ils se rendent à l’assemblée, y assistent ou en reviennent, ne nuiront pas à leurs affaires ou à leurs intérêts en ville.

Sur le plan théorique, l’auteur s’attache à montrer comment se construisent peu à peu les notions de « commun » et de « communauté ». Juridiquement, il rappelle l’importance qu’a eu le passage du Code de Justinien soulignant que « ce qui touche tout le monde doit être approuvé par tout le monde » (en latin quod omnes tangi ab omnius comprobetur, souvent abrégé en q.o.t.) : passant d’abord du droit privé au droit canon, puis du droit canon à la sphère laïque, ce dicton joue un rôle majeur dans la naissance des notions d’utilité commune ou encore de bien commun. Et le dicton contribue également, dès lors, au développement des assemblées : en 1244, Frédéric II convoque ainsi une assemblée impériale en rappelant que « ce qui concerne tout le monde devant être approuvé par tout le monde, il convient de convoquer tous les sujets ». Tous ? Pas si sûr.

L’auteur revient également sur la dimension sociologique de ces assemblées : si toutes disent parler « au nom du peuple », au nom de tous, si toutes emploient les mots generaliter, universos, reste que la parole y est quasi exclusivement portée par des membres de l’élite sociale, voire même parfois par des aristocrates (laïques ou religieux). Ce qui n’empêche nullement les philosophes de l’époque de penser la souveraineté royale comme issue d’une délégation de pouvoir du peuple : bien avant Rousseau ou même Hobbes, les philosophes médiévaux formulent la notion d’un « contrat politique » par lequel les hommes ont choisi de renoncer à leur souveraineté afin de garantir la paix. Cette contractualité politique peut se traduire dans certains espaces – notamment en Suède – sous la forme d’une monarchie élective ; partout, elle sous-tend l’importance des serments que prêtent les rois lors de leur intronisation. Définir la souveraineté populaire suppose de définir le peuple, et les auteurs médiévaux sont tout aussi embarrassés que les éditorialistes contemporains pour cerner cette notion floue et variable : critiqué sous la forme du populus, vulgaire et bruyant, loué sous la forme de l’ecclesia, communauté mystique des fidèles, le peuple apparaît bien, comme le résume Baldo, comme « une collection des hommes dont la signification est une invention de l’intellect ». Bref, le peuple est une fiction, une « persona ficta », comme le dit Innocent IV, qui est pourtant, malgré cette nature fictive, au fondement des démocraties représentatives contemporaines.

On ne naît pas peuple, on le devient

Ces assemblées sont de véritables lieux politiques. Les chartes ou les chroniques qui les mentionnent taisent en règle générale – au grand dam des historiens et historiennes... – le détail des débats. Mais de nombreux indices révèlent que ces échanges étaient souvent vigoureux : ils peuvent durer pendant des jours entiers, produire des « altercations » ou encore des « paroles males dites » dont on s’excuse ensuite. Car l’unanimité et le consensus sont le but ultime de ces assemblées : toujours affichées, proclamées en public, couchées par écrit dans les chartes, elles garantissent à la fois la légitimité des décisions prises et leur applicabilité. Reste que le dialogue, quand bien même il se ferait derrière des portes closes et se cache ensuite derrière le masque de l’unanimité, a été possible, en particulier autour de ces questions âprement discutées que sont la levée des impôts, la gestion de la monnaie ou les successions royales.

Au fil de leurs convocations, les assemblées contribuent à faire émerger les notions de commun et de communauté, mais également à les inscrire dans l’espace. C’est ainsi que les corts de Catalogne se présentent, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, comme « la terre » elle-même, une terre qui est plus importante encore que le monarque, lequel doit veiller à ne pas dégrader ni diminuer le patrimoine du royaume. L’idée d’une res publica, une chose publique qui dépasse le pouvoir du souverain, est à la fois cause et conséquence de cette multiplication des assemblées, et l’auteur a raison de rappeler qu’il ne faut pas y voir qu’un argument employé cyniquement par les dominants pour légitimer leur autorité : l’horizon du bien commun structure à la fois les paysages mentaux des acteurs du temps et les pratiques politiques des gouvernants. Il y a, là aussi, de quoi réfléchir à l’heure où les privatisations font un retour en force.

De fait, il est difficile de ne pas dresser de parallèles entre l’analyse de l’auteur et notre monde contemporain. Michel Hébert lui-même a l’intelligence de réserver cette comparaison à son introduction, dans laquelle il revient sur la montée des populismes en Occident, ces partis politiques qui prétendent parler « au nom du peuple », quand bien même nul ne s’entend pour dire au nom de quel peuple ils sont censés parler. Nul doute que les lecteurs et lectrices de l’ouvrage auront leurs propres comparaisons en tête : à l’heure où les gilets jaunes réclament un RIC depuis plusieurs mois, à l’heure où le Conseil constitutionnel vient juste de valider l’organisation d’un référendum sur la future privatisation des Aéroports de Paris, cette plongée historique pose des questions passionnantes sur la nature profonde de nos régimes politiques, nos principaux dispositifs politiques, la façon dont les assemblées se sont partout imposées comme l’un des fondements de la démocratie. Michel Hébert ne donne ni réponse ni solution toute faite aux défis qui se posent aujourd’hui : mais, en historicisant ces questionnements, en insistant sur la vitalité des expériences politiques tentées par les médiévaux, il rappelle que nos structures politiques ne sont que ce que nous en faisons.