Le réalisateur néerlandais revient sur cinquante années passées derrière la caméra

L’entretien est précédé d’une analyse de la filmographie du réalisateur par l’ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma Emmanuel Burdeau, qui aborde le cinéma de Verhoeven comme une machine à voir et à faire voir. Car ses films montrent tout, aussi bien le corps humain dans sa nudité que les ressorts cachés de la société dans laquelle il s’expose : c’est ainsi que Showgirls (1995), par exemple, révèle l’envers vicié des shows de Las Vegas. Cette vision du monde est dénuée d’espoir, le mal se répétant constamment, comme origine et comme projet, comme départ et arrivée des films.

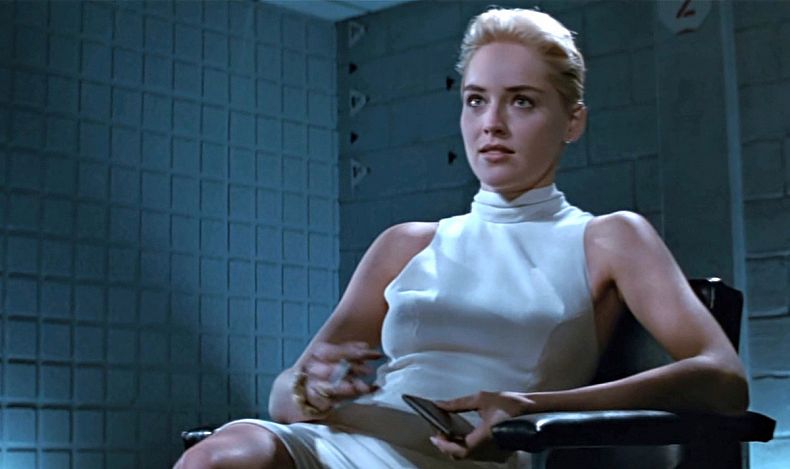

Pour Burdeau, dans les films de Verhoeven, l’horreur est toujours présente, sous une forme ou une autre, effective ou en puissance. En exemple, il cite le dernier plan de Basic Instinct, où l’on voit Sharon Stone renoncer in fine à prendre le pic à glace pour tuer son amant. La violence est temporairement suspendue, mais susceptible de resurgir à tout moment ; l’inverse absolu du happy-end façon conte de fées pour adultes (« ils vécurent heureux, pondirent une tripotée de chiards, etc. ») évoqué par les protagonistes un instant auparavant dans le dialogue.

« Les maths n’étaient pas pour moi… »

Verhoeven commence sa carrière de cinéaste alors qu’il étudie les mathématiques à l’Université. Entre 1956 et 1964, il tourne ses premiers films, et cette expérience lui permettra d’intégrer le département cinématographique de la marine lors de son service militaire. De ses débuts, il garde le goût des formes documentaires, dont il émaille périodiquement ses fictions, comme le montrent les séquences-reportages dans Robocop (1987) et Starship Troopers (1997), ainsi que le vrai-faux épisode de Faites entrer l’accusé dans Elle (2015).

Evoquant les compositions de Mondrian où les lignes noires viennent abruptement « casser » l’agencement des carrés colorés, Verhoeven explique vouloir en même temps rendre justice à la « stupéfaction » qui l’a saisi lors de sa découverte de la télévision américaine et de ses pages publicitaires intempestives venant « casser » la continuité des émissions. Il dit notamment avoir a été marqué par les journaux d’information où les présentateurs annoncent des événements horribles, puis se mettent à rire avant de passer à une page publicitaire.

L’entretien permet aussi de comprendre la façon dont, chez Verhoeven, le passé nourrit le présent. Né en 1938 à Amsterdam, sa petite enfance est marquée par la Seconde Guerre mondiale, qui constitue de fait un élément récurrent de sa filmographie, Soldier of Orange (1977) et Black Book (2006) évoquant explicitement l’occupation et la résistance aux Pays-Bas, Starship Troopers y faisant des références plus ou moins directes.

Le regard que porte le cinéaste sur cette période est assez singulier. A l’instar d’un Louis Malle avec Lacombe Lucien (1974), Verhoeven s’attache à souligner que selon lui, la frontière morale séparant les collaborateurs et les résistants n’est pas si tranchée qu’on l’imagine, et que les positions des uns et des autres ne sont pas figées. Si des membres de la résistance peuvent subitement changer de camp, Verhoeven montre aussi le rôle des affects humains fondamentaux, par exemple la jalousie, dans les trajectoires individuelles, y compris lorsque les circonstances historiques sont exceptionnelles. Travaillant actuellement sur un projet de film sur Jean Moulin, et reprenant une citation de Charles de Gaulle, il explique vouloir mettre en scène cette « extrémité d’infamie » qui consistait à « livrer ses frères pour arriver les premiers à la Libération ».

Ce type de méditation sur l’expérience de la guerre est aussi présent dans d’autres films, comme La Chair et le sang (1985). Bien que l’histoire se déroule au Moyen Âge, la séquence du siège, qui ouvre le film, est une allusion directe aux bombardements qu’a connus Verhoeven enfant. C’est après ce film (et malgré son échec public) que le réalisateur de Soldier of Orange et Turkish Delight est invité à rejoindre Hollywood.

Un Hollandais à Hollywood

Verhoeven fait alors le point sur son expérience hollywoodienne, qu’il qualifie de « bond existentiel ». Parlant alors mal l’anglais, ne connaissant personne sur place, il découvre que sa liberté artistique de réalisateur est beaucoup plus corsetée en Californie qu’elle ne l’était en Europe. Malgré le succès de Robocop (1987), qui rapporte dix fois ce qu’il a coûté, Verhoeven continue à être traité comme un exécutant, qui n’a pas la liberté de choisir son casting. Dans Total Recall (1990), on lui impose Arnold Schwarzenegger, alors que le script évoquait pour le personnage principal un type plutôt gringalet.

Il est également confronté au poids des lobbies et des groupes militants dans la vie publique américaine. Le tournage de Basic Instinct, soupçonné d’être un film anti-lesbien, fait l’objet de plusieurs sabotages. Aux jets de peinture sur les décors et au sectionnement des câbles électriques s’ajoutent les incessants coups de klaxon. De fait, Verhoeven sera obligé de réenregistrer en studio l’ensemble du son.

Qualifié par la critique du New York Times Manohla Dargis de « film d’un Européen qui ne comprend rien aux États-Unis », Showgirls subit un échec cinglant au box-office. Bien que Starship Troopers lui permette de renouer avec le succès, une rupture est ouverte dans la carrière américaine de Verhoeven. Elle est consommée avec le succès mitigé de Hollow Man: l’homme sans ombre (2000), film qu’il qualifie lui-même d’ « erreur ». Ce titre marque « la fin du mariage entre mon envie de faire du cinéma en Amérique et l’intérêt porté à mon égard par le cinéma américain » avoue le réalisateur. De fait, il revient en Europe pour tourner le film suivant (Black Book).

« Comprendre en lisant »

L’entretien révèle une facette peu connue du réalisateur. Verhoeven ne considère pas qu’il possède un talent narratif particulier. Pour lui, sa force réside dans sa capacité à transformer les mots en images. Bien qu’il refuse d’intervenir sur les scénarios, il mobilise pour chacun de ses films des sources écrites considérables, dans le but de nourrir la mise en scène. Son œuvre est donc nourrie par un effort documentaire peu commun : pour un projet sur Jésus, Verhoeven n’hésite pas à suivre un séminaire religieux sur le Christ pendant 15 ans, ce qui l’amènera même rédiger des articles théologiques sur le sujet ! Un projet qui n’a finalement pas pu voir le jour, malgré un financement apporté par Mel Brooks…

Aux côtés des livres d’histoire qu’il amasse presque de manière compulsive (il avoue posséder dans sa bibliothèque plus de 2 000 livres sur Jésus et sur Hitler), il puise d’autres références dans le cinéma lui-même, bien sûr. Son premier documentaire réalisé pour la marine néerlandaise s’inspirait ainsi de James Bond 007 contre Docteur No (Young, 1962).

« Faire connaître la vérité sur la Résistance »

Son projet actuel sur Jean Moulin s’inscrit dans le « modèle cinématographique » de La Bataille d’Alger (Pontecorvo, 1966) et de Patton (Schaffner, 1970). Verhoeven considère en effet qu’il « n’existe pas de vrai film sur la Résistance » en France. Même L’Armée des ombres (Melville, 1969), dernier film français mis en scène par un résistant, ne trouve pas grâce à ses yeux. Il le juge « un peu abstrait » et même « assez morose ». Il souhaite donc réaliser un film de fiction qui ressemblerait à un documentaire comme La Bataille d’Alger, afin de raconter la trahison dont Moulin a été victime, non sans apporter un souffle épique à ce matériau.

Car le cinéma, à l’exemple du second volet d’Alien (Aliens : le retour, Cameron, 1986) doit toujours être « spectaculaire ». Cet aspect est essentiel pour Verhoeven, et son absence capable de gâcher un très bon film. Verhoeven cite à cet égard la fin de La Mort aux trousses (Hitchcock, 1958), ratée à cause du tournage en studio, et les scènes de bataille de Jeanne la Pucelle (Rivette, 1994) qui souffrent d’un budget visiblement trop limité.

« Ces gens sont fascistes. Méfie-toi ».

Pour autant, le metteur en scène n’est pas prisonnier de ses sources. Le roman Starship Troopers (Robert A. Henlein, 1959) lui semblant parfois douteux, Verhoeven introduit dans son adaptation filmique de faux flashs télévisés qui, avec une ironie acerbe, pulvérisent son idéologie militariste sous-jacente. Le réalisateur néerlandais estimait nécessaires ces inserts, dans la mesure où le film fait participer le spectateur à une utopie fasciste. Celle-ci se voit aussi bien dans les vêtements inspirés des uniformes de la SS que dans des plans détournant le film de propagande Le Triomphe de la volonté (Riefenstahl, 1935). Il fallait donc avertir le public, en permettant une mise à distance de ces images. Cet aspect a toutefois été largement incompris à la sortie du film, au moins jusqu’aux attentats du 11 septembre et à la propagande bushienne sur les armes de destruction massive en Irak, qui ont modifié la perception que les gens avaient de Starship Troopers, selon Verhoeven.

Ne pas refaire La Liste de Schindler

Le retour en Europe s’inscrit à la fois dans la permanence et dans la rupture. Le film Black Book replonge Verhoeven dans l’univers de la Seconde Guerre mondiale. Le cinéaste n’a pas voulu tourner ce film aux États-Unis, imaginant mal mettre en scène des Allemands qui auraient parlé anglais en Hollande, jugeant bien « peu crédible » de faire cette concession linguistique adoptée entre autres par Spielberg pour La Liste de Schindler (1993). Ce film est aussi l’occasion pour Verhoeven de rendre hommage à James Cameron, réalisateur qu’il estime « très novateur ». Black Book suit de fait le schéma narratif de... Titanic (1997), en reprenant notamment l’idée de créer un lien entre passé et présent.

Mais cette relocalisation est aussi l’occasion pour le cinéaste d’expérimenter de nouveaux contextes de travail. En adaptant avec Elle un roman de Philippe Djian, en France, avec une équipe française, il s’initie par exemple au tournage simultané avec deux caméras. Cette histoire d’une relation sadomasochiste entre une femme violée et son agresseur lui suggère aussi l’idée de filmer caméra à l’épaule, insufflant ainsi dans son film une part structurelle d’instabilité, renforçant notamment l’aspect voyeuriste de la mise en scène. Elle obtient un large succès public et critique, illustré par les Césars du meilleur film et de la meilleure comédienne.

Si la première partie de l’ouvrage pourrait être plus développée (le thème de la trahison, autre fil rouge de la filmographie de Verhoeven, n’est pas abordé), l’entretien offre au lecteur une véritable masterclass, par un réalisateur qui, à 77 ans, reste l’un des plus originaux et subversifs du cinéma contemporain. Ce n’est pas le moindre mérite du livre que d’inviter à voir et à revoir cette œuvre filmique singulière.