Fondé sur une scénographie d'une ingéniosité incomparable, et sur une dramaturgie qui mobilise en profondeur une intertextualité très subtile, Christiane Jatahy, auteure, metteure en scène et cinéaste brésilienne, donne au Théâtre Français un chef d'œuvre.

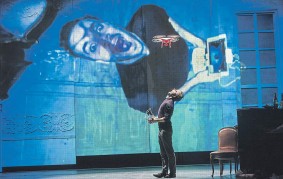

Un écran bouche la scène : un grand écran blanc, comme pour une projection de cinéma. Un écran presque intrusif, sur lequel apparaît avec violence un film immense, à faire pleurer l'amateur de théâtre, ou pour le moins, à générer en lui une inquiétude : est-ce que ce sera ainsi tout du long ? Est-ce qu'on doit avaler cela par complaisance, et puis ensuite les comédiens vont venir ? On pourra oublier ce cauchemar ? On imagine que la Gaumont a racheté la salle Richelieu, et qu'on est entré là naïvement, sans remarquer les distributeurs de pop corn. Et l'on pleure comme un enfant privé.

On va comprendre petit à petit qu'au théâtre, nécessairement, tout écran, y compris celui-ci, est une toile peinte, ou un rideau. Une toile peinte animée, qui, malgré son immensité et sa puissance de couverture - car le cinéma, n'est-ce pas, ce n'est pas une mince affaire - va pourtant se retrouver complètement réintégrée dans un système scénographique d'une ingéniosité incomparable.

Nous voilà donc d'abord au cinéma, et légèrement choqué, il faut bien le dire. Nous regardons un film (des Rolls qui déposent des milliardaires aux portes de la salle Richelieu, devant ces mêmes colonnes où la Sécurité nous a demandé de montrer nos poches, quelques minutes auparavant). Mais le malaise dure peu. Un indice, immédiatement, donne l'éveil. Geneviève (Elsa Lepoivre) salue, hors champ, le cameraman (on comprendra ensuite qu'il s'agit de Robert, le maître de maison, incarné par Jérémy Lopez). Elle montre aussitôt la caméra, c'est-à-dire nous, assignés au foyer de ce champ de vision, et elle dit : « C'est ta nouvelle acquisition ? »

Alors tout change : nous étions emboîtés par l'industrie cinématographique et son jeu d'illusion puissant (auquel nous ne manquons pas, d'autres soirs, de prendre le plus grand plaisir). Mais à présent, l'écran s'est personnifié. C'est la caméra de Robert, portée et posée ici ou là. À présent, c'est nous qui emboîtons l'image dans son écran.

Du coup, nous ne sommes plus au cinéma. C'est très clair, nous sommes au théâtre (et soulagés, parce qu'il y a là une promesse de plaisir particulièrement exaltante, et qui sera, il faut l'avouer, quasi-intégralement tenue). Une fois la caméra personnifiée, c'est la scène du théâtre qui ressurgit. Mais elle en est encore empêchée : cette immense toile peinte animée - l'écran, toujours lui - obture complètement la scène.

Nécessaire abolition du quatrième mur

Le personnage de la caméra a pris toute la place, il s'est d'emblée positionné comme cinéma. Seulement qu'est-il arrivé, aussitôt ? Les comédiens nous ont permis d'emboîter l'image dans son écran. Et quel effet en est-il résulté ? Non pas la résurgence de la scène, à vrai dire, mais la résurgence de la salle. La boîte dans laquelle se retrouve enchâssé l'écran de ce film, c'est la salle Richelieu, son orchestre, sa corbeille, ses balcons et son poulailler, et nous dedans, avec bientôt les comédiens.

Car le personnage-caméra va finir par y entrer, dans cette salle. Parti de la rotonde du rez de chaussée où Robert reçoit famille et amis de la jet-set, il sera passé par les escaliers, les couloirs, les loges, à la suite d'une folle troupe de fêtards soucieux.

Ils font la fête en effet, mais ils demeurent intranquilles, et c'est pourquoi le jeu tourne au safari. Les hommes déguisés en ours ou en squelette chassent les femmes déguisées en lapin. Dans le rouge et le noir de la salle même, le jeu laisse place à la terreur, puis au retour du jeu. C'est quand cette boucle éternelle est bouclée que, précisément, la caméra se trouve là, et que l'écran, devenu un simple moniteur, ne présente plus que des images, tant la présence même des comédiens a repris le pouvoir sur la représentation.

Alors, Robert, assis en bord de scène, toute lumière donnée dans la salle, n'a plus qu'à dire : « Merci d'être venu à ma réception. Je voulais juste vous montrer mon dernier jouet. Bon j'ai bien compris qu'un tournage c'est déjà long et compliqué, mais le montage c'est encore dix fois plus long, alors j'ai tout laissé comme ça. » Le propos de Robert nous renvoie à nous, enfants gâtés de la techno-science. Tout le monde peut être cinéaste, tant qu'il n'est pas question de montage. Ce personnage, Robert, est éminemment sympathique : il serait bien capable de dévorer un drône, rien que pour s'assimiler l'étrange objet de son désir.

Résultat de toute cette disposition scénographique : le quatrième mur a volé en éclat. Le quatrième mur, c'est ce mur conventionnel qui sépare les comédiens et le public des personnages mis en scène. Les comédiens voient le public, les personnages ne le voient pas. Ici, plus du tout. Pour exister, devant la puissance écrasante du vidéographe, les comédiens ont été placé dans cet univers particulier du « crève l'écran ». Les personnages vous parlent et vous voient, parce que vous participez à cette fête. Donc allons-y pour un karaoké. Mais surtout allons-y pour une prise à partie, dans le méli mélo des affaires de cœur des personnages.

Se retrouver, pour ainsi dire, assis au bord de son fauteuil

Cela pourrait dégénérer mais non. Le quatrième mur est une passoire, très bien. Mais ce qu'il y a de beau c'est qu'alors, le jeu ne se fonde plus sur une convention, mais sur l'intention de jouer de chaque comédien. Ils ne laisseront pas tomber. C'est là une acquisition scénographique qui donne à la dramaturgie une puissance incomparable.

Alors il se passe deux choses remarquables. En premier lieu, la caméra prend un nouveau statut. Le statut du jouet abandonné le soir de Noël, bien après l'ouverture des cadeaux. Robert s'en désintéresse, les autres s'amusent un peu avec. Et, comme par hasard, elle devient indiscrète. L'écran n'est plus là, la scène s'est ouverte, profonde. Et sur deux pans de mur, deux toiles peintes et animées identiques, où l'on voit les indiscrétions de cet œil fâcheux. Et leurs effets, qui est la progression de l'action.

Ensuite, comme cette action se reserre, qu'elle se développe au plus près de la salle, et au plus près des comédiens, il en résulte que les personnages parviennent à un degré d'incarnation inouï. Et cette incarnation, ce n'est pas seulement la volonté et le jeu des comédiens qui la permettent, c'est aussi notre propre implication dans la situation.

Voyez plutôt. Le quatrième mur est ruiné. Les comédiens ne tiennent la fiction que par leur seule volonté et non plus par convention - au risque de voir la comédienne hélée par quelqu'un dans le public, quelqu'un qui lui dit presque : « laisse tomber ton soi-disant Robert, et viens prendre un verre avec moi ! » (car on en vient vraiment à cette limite, puisque Suliane Brahim (Christine) évoque son précédent Roméo et Juliette au Théâtre Français, qu'elle demande même si quelqu'un veut venir danser avec elle, ce qui met le public en tentation de familiarité, et ce dernier ne peut pas y résister très longtemps). Enfin nous voilà, nous public, vu la tournure que prend ainsi le spectacle, appelés intensément à veiller à ce qui peut arriver. Et c'est à ce moment-là que, lorsque nous voyons Robert regarder en direct son ami André Jurieux (Laurent Lafitte) embrasser sa femme, nous nous retrouvons, pour ainsi dire, sur le bord de notre fauteuil, à nous demander, non pas si nous devrions intervenir, mais ce que cela va devenir. Nous voilà donc piégés, et sensibles. Notre réception des signes, des gestes et des figures des comédiens est entière. Nous nous oublions nous-même, au profit de cette fiction dont nous voilà complètement habités.

Pour la même raison, les blagues et les déguisements de Dick (Serge Bagdassarian) forment un contrepoint d'hilarité que le public, à proprement parler, respire.

Mais il y a encore autre chose. C'est que le spectacle, au double point de vue de la dramaturgie et de la scénographie, met au centre de l'expression théâtrale ce dont il est question, précisément, pour Renoir, à savoir : la règle du jeu.

Des cocus

Par exemple, un élément frappant : Marceau (Eric Génovese), qui est un SDF/réfugié/braconnier, ramassé par Schumacher (Bakary Sangaré) sous les colonnes du Palais-Royal, et qui a été engagé par Robert comme domestique, se présente à la cuisine. Il tombe notamment sur Lisette (Julie Sicard). Il plaît à Lisette, et lui, un peu timide, lui donnant du « Mademoiselle », celle-ci rectifie : « Madame ».

Aujourd'hui, il est à peine perceptible que ce « Madame », comme complément d'une attitude provocante, est un appel à l'érotisme. Depuis 1935, les valeurs ont été renversées. Aujourd'hui, si elle souhaite se garder de vos propositions éventuelles, une femme s'arrange pour vous faire comprendre assez vite qu'elle a un ami, que cela soit vrai ou supposé. Pour Lisette, c'est tout le contraire. Être mariée, c'est la liberté sexuelle. L'amant n'a pas à craindre d'avoir à épouser (c'est déjà fait), la société n'a pas à craindre qu'un enfant manque de père (il est désigné).

Bien sûr, tout le monde n'a pas le bon goût d'accepter la règle du jeu. Certains cocus, au lieu d'aller vivre leurs aventures avec d'autres femmes mariées, sortent bêtement un revolver. D'autres prouvent qu'ils ont une droite du tonnerre. Mais ça ne change pas la règle. Robert le comprend bien, lui qui s'étonne d'avoir pu, un moment, se battre. La règle le conduit même par la main jusqu'à quelque chose d'assez beau : qu'elle couche avec vous, c'est conforme à son désir et c'est conforme à mon amour pour elle, puisqu'elle sera heureuse. Voilà l'exacte position du cocu

Encore ne faut-il pas être un cocu trop lâche. Lâche non pas au sens de dénué de courage, mais lâche au sens d'un peu trop permissif. Car alors c'est la solidité du mariage qui en prend un coup. Christine (Suliane Brahim) est allée très loin avec André Jurieux : elle a été sa Dulcinée du Toboso, puisqu'il est allé tout seul, avec son épuisette, dirait-on, tant cela est ridicule et invraisemblable, mais tant pis, affréter une flotte et sauver au large de Lampedusa des poignées entières de réfugiés, pour les poser à ses pieds, comme un hommage à sa beauté - seulement Christine n'est pas venu l'accueillir à Marseille, n'est-ce pas, elle est restée auprès de son mari. Et c'est la règle. André ne comprend pas la règle.

Pourtant la règle ne dérange personne. Elle arrange plutôt les rapports humains. Elle en donne la partition sociale. Tout le monde se dédommage d'être cocu(e). Il suffit de se repositionner un peu plus loin, comme amant (ou amante). L'ennui, c'est lorsque tout cela se dérange. Et tout cela se dérange quand l'homme ou la femme qui débarque, c'est le cocu amoureux (ou la cocue amoureuse). Voire l'amant amoureux, ou sa version féminine, l'un comme l'autre : la pire espèce. Et ce qui est affligeant, c'est que nous sommes tous ainsi. Même les plus libertins succombent aux flêches de l'Amour. Laclos nous l'a montré depuis longtemps.

Sans parler d'Octave (Jérôme Pouly), le personnage incarné par Jean Renoir lui-même, qui s'est toujours positionné dans la case de l'amant fraternel et platonique, et qui perd les pédales lorsqu'ils traverse, pour quelques minutes, la position de l'amant et même celle du mari.

Du jeu social au bougé esthétique

Ce sont d'ailleurs les éléments dynamiques de ce genre qui finissent par renverser les règles, lesquelles sont aussitôt remplacées par d'autres. Et ces mêmes éléments dynamiques produisent l'action théâtrale, qui se termine ici par un coup de feu, après quelques autres tirés dans les murs, mais cette fois c'est le bon.

En ce sens, la règle du jeu, règle d'une partition sociale, se décline en règle du jeu dramaturgique. Une règle qui, depuis Molière, Marivaux, Beaumarchais et Renoir, s'est renversée plusieurs fois. Les couples de domestiques et de maîtres, couples deux à deux, unis par des règles variées entre Molière et Beaumarchais, ont trouvé chez Feydeau, Courteline, Labiche une version toute bourgeoise : le mari, la femme, l'amant, que Renoir semble vouloir actualiser dans son film. Mais Christiane Jatahy a trouvé une façon géniale de faire percevoir l'épaisseur de ce mille-feuille et palimpseste : l'incessant bougé du jeu des comédiens.

La règle du jeu c'est ici la règle d'un bougé. De quoi s'agit-il ? Le réel est bougé, et l'imaginaire paraît. Ou l'inverse : l'imaginaire est bougé, et le réel est là. Car en effet, c'est à la fois chez lui et à la Comédie Française que Robert nous reçoit, nous, qui sommes à la fois ses amis et ce public d'un soir. Ils montent dans les chambres par l'escalier monumental du chateau, puis ils se courent après, mais ce que nous voyons, comme une superposition de l'imaginaire et du réel, c'est l'escalier de Richelieu et les loges des comédiens. Ils trouvent des garde-robes dans le château, mais ce sont les costumes des spectacles précédents (jusqu'à celui du grand Mamamouchi). Ils se poursuivent dans le noir et le rouge de la salle même, et mais ce sont les salons du chateau. Dans le même esprit, Marceau est un braconnier, mais il est ramassé sur le trottoir devant la porte comme s'il couchait là, réfugié de Syrie (et l'on a, pour venir au spectacle, vu plusieurs couples de réfugiés bien réels, accroupis sur le trottoir, sous une couverture, avec un écriteau). Le réel n'est pas le support de l'imaginaire, mais son bougé. Bougé signifie que l'un est passé dans l'autre, sans que l'un n'efface l'autre, ni inversement que l'autre remplace l'un. C'est cette façon de voir double qu'on peut nommer un bougé.

Cette superposition décalée de l'imaginaire et du réel, c'est ce que cette scénographie nous donne d'excellentissime, c'est La règle du jeu. Un espace/temps d'exception au Théâtre Français, dont la règle fait penser aux représentations de l'espace courbe einsteinien : un maillage déformé par les masses (la règle du mariage déformée par le désir). Mais le générique de fin est lancé. Et arrive ce qui n'arrive jamais au cinéma : les acteurs sortent de l'écran pour venir nous saluer, tout sourire.

Bande annonce du film de Jean Renoir. "...Ce film semble être mis en scène tantôt par Pierre Dac, tantôt par Charlie Chaplin, tantôt par Marivaux..." Gilbert Bernard, Le Matin, 10 juillet 1939.

A lire également sur nonfiction.fr :

Sommaire de la rubrique théâtre