En une vingtaine d’années, l’écriture de l’intime est devenue l’un des topoï de la bande dessinée dite d’auteur ou indépendante. Évolution tout à fait révélatrice du changement de statut que la bande dessinée elle-même a connu tout au long de cette période, accédant, au fil d’une légitimation cependant toujours en cours, au statut d’art, ainsi que de passe-temps presque avouable pour adultes de moins en moins marginaux, voire de sujet digne de la critique universitaire…

Petit retour en arrière

Dans la France des années 1980, les albums consacrés à de la matière autobiographique étaient encore très rares, et c’est en se tournant vers l’Amérique qu’on peut apercevoir quels ont été les précurseurs du genre dans la culture occidentale, dont l’incontournable Maus d’Art Spiegelman, qui fait date dans l’histoire du 9e Art autant que La Recherche du temps perdu dans celle de la littérature française.

Pour beaucoup d’auteurs contemporains, cet album ouvre la voie de l’exploration intime, non seulement parce qu’il aborde des thématiques dont ils s’interdisaient jusque là la profondeur ; mais aussi d’un point de vue formel puisqu’il démontre que l’album peut être un support romanesque à part entière, en faisant notamment exploser le classique franco-belge du 48CC .

Dans la continuité du travail d’Art Spiegelman, plusieurs éléments vont favoriser l’épanouissement de la bande dessinée dite autobiographique au cours des années 1990. Durant cette décennie, les "créateurs de petits Mickeys" sont passé du statut méprisé d’amuseurs publics à celui de véritables auteurs, dans le même temps que la bande dessinée a été reconnue comme un art et non plus seulement comme un divertissement plus ou moins éducatif – ou à l’inverse, pervertissant –, destiné exclusivement à la jeunesse. En se débarrassant de ces clichés, elle a acquis une légitimité qui lui a ouvert, aux yeux de la critique, les portes des questionnements esthétiques contemporains.

Ce bouleversement s’est accompagné de l’émergence d’une bande dessinée dite underground, dont l’esprit et les modes de diffusion ont contribué à l’apparition d’un système de micro-édition alors plus adapté à la publication des récits avant-gardistes envers lesquels les grandes maisons d’édition se comportaient encore avec méfiance. C’est d’ailleurs poussé par cette réalité de fait qu’un auteur tel que Manu Larcenet, dont le talent rime aujourd’hui avec succès éditorial , a dû, au milieu des années 1990, cofonder sa propre maison d’édition, Les Rêveurs, à la seule fin de permettre la publication de Dallas Cowboy , récit personnel expérimental qui ne trouvait pas preneur dans le circuit plus traditionnel de l’édition.

C’est dans ce contexte que l’on a vu se développer une forme de poétique du dérisoire et des mouvements intérieurs, qui place le quotidien à égalité avec les récits d’aventures épiques ou historiques. Ainsi, l’aversion d’un Bouzard pour son rideau de douche humide qui lui colle à la peau est devenue artistiquement tout aussi légitime à traiter qu’un témoignage de la guerre.

Fatalité fictionnelle de l’autobiographie moderne

Ainsi, lorsqu’on s’intéresse plus particulièrement à cette question de l’écriture de soi en bande dessinée, il apparaît évident que les grandes réflexions littéraires et philosophiques modernes – certains diraient postmodernes – y ont trouvé une forme d’accomplissement originale.

L’"écriture" autobiographique a foncièrement été bouleversée durant le XXe siècle, notamment grâce aux travaux de Freud, qui ont fait évoluer de manière radicale notre perception du sujet – "je" – en posant la question de l’influence de l’inconscient sur l’individu, et de la faculté de réécriture, d’invention, de notre mémoire qui complète, supprime, voire arrange les souvenirs que nous avons de la réalité. Ce faisant, ils ont participé à une remise en cause de la triade fictif/réel/vérité, phénomène très saillant dans le champ de la littérature. Ainsi, le pacte autobiographique proposé par Philippe Lejeune qui reposait en grande partie sur la sincérité de l’auteur durant l’acte d’écriture – à la manière d’un Saint-Augustin ou d’un Rousseau – s’est vu redéfinir par l’adjonction de la notion de lucidité. Car, si la sincérité est fondamentale dans l’entreprise autobiographique, c’est qu’elle cherche a atteindre la vérité du sujet, et cette vérité, après Freud, passe par la prise en compte lucide que chaque individu possède une part de mensonge, de fiction, une capacité d’affabulation qui le constituent dans son essence, ne serait-ce que parce qu’il est soumis à l’imperfection de sa mémoire, et en tant qu’écrivain, à la tentation de son imagination. En d’autres termes, la sincérité absolue est apparue comme littérairement impossible au XXe siècle, dans le même temps qu’elle restait profondément désirable, la vérité du sujet ne pouvant paradoxalement s’atteindre qu’en passant, en partie, par des formes de mensonge.

Cette révolution conceptuelle a eu une incidence tout à fait concrète pour les auteurs comme la critique : celle de mettre à mal la classification traditionnelle des genres et d’engendrer de nouvelles dénominations. Ce fût le cas en 1977 avec l’apparition de l’"autofiction", dont on attribue généralement la paternité à Serge Doubrovsky . L’autofiction, mélange de matière autobiographique et de fiction, marque donc un tournant dans le monde de la littérature. Tournant dont Marcel Proust serait l’un des précurseurs, reconnu a posteriori, puisqu’il considérait La Recherche comme un roman et non une autobiographie (malgré, entre autres choses, l’emploi du "je", par le narrateur et le fait qu’ils portent le même prénom) ; c’est-à-dire un "roman à base de vécu" pour reprendre l’expression de Claude Simon . L’autofiction ne cherche plus à ordonner une vie, à lui donner un sens rétrospectif comme le faisait l’autobiographie. Elle est un lieu d’expérimentations esthétiques qui utilise la matière autobiographique, tout en reconnaissant l’éclatement du moi postmoderne, et l’impossibilité de la reproduction de ce moi ou du réel. Mais ce qu’il est important de retenir au final c’est qu’au-delà d’une guerre de terminologie parfois stérile, "Que l’on nomme [un] récit autobiographie ou autofiction ne change rien à sa fictionnalité intrinsèque. La seule différence réside dans le niveau de conscience des interlocuteurs" .

Appropriation par la bande dessinée contemporaine

Tout comme la littérature, la bande dessinée contemporaine a choisi de prendre des détours pour atteindre une vérité du sujet conçue comme ayant structure de fiction. Cependant, elle ne s’est pas seulement appropriée les problématiques littéraires et plastiques contemporaines d’un point de vue thématique ; elle a aussi su leur apporter des potentialités formelles tout à fait inédites, car elle possède en plus certaines affinités structurelles, notamment avec l’autofiction, qui font d’elle un support idéal à l’exploration expérimentale de soi.

Par exemple la case, élément de composition caractéristique s’il en est, repose sur un équilibre constant entre une tendance à l’autonomie (sa partie iconique pouvant se suffire à elle-même), et son inscription dans la narration en tant qu’élément nécessairement combinable de la planche. Elle peut ainsi être définie comme incomplète, puisqu’elle n’est qu’une partie d’un tout : la séquence. Elle est, tout comme le sujet, prise dans un réseau de relations, dans le même temps qu’elle aspire à l’autonomie. En fait, l’incomplétude fondamentale de la case rejoint l’incomplétude fondamentale de l’être conscient, qui se situe lui-même en équilibre entre son sentiment d’autonomie (cette tendance au solipsisme cartésien qui induit qu’un sujet est seul à pouvoir s’atteindre lui-même), et son inscription effective dans le réel, qui le place au centre d’un réseau de relations humaines et culturelles, sans la prise en compte desquelles il serait incomplet, bien qu’il existe en dehors d’elles. Par ailleurs, le caractère elliptique de la bande dessinée, dont le signe le plus évident est l’organisation par le blanc de la gouttière, s’inscrit dans la continuité d’une esthétique du fragment et du manque propre à l’entreprise "autofictionnelle", et qui transcrit le fractionnement du sujet et les insuffisances de son travail de remémoration.

C’est justement le propos de l’artiste Anne Herbauts, plus connue pour ses albums destinés à la jeunesse que pour ses tout aussi talentueuses bandes dessinées, quand elle déclare : "Écrire, c’est dire les blancs. Je ne suis ni dans l’image, ni dans le texte. Je suis dans les deux à la fois. Entre les deux, l’entre-deux, serait mon “lieu de travail”. […] Je dis dans la marge, l’entre-deux, l’entre-case". Pour cette auteure, texte et image forment une unité indécomposable, une symbiose parfaite qui imite le caractère synesthésique de notre pensée, c’est-à-dire sa capacité à associer des impressions émanant de domaines sensoriels distincts. Ce qui permet par exemple de superposer dans notre esprit l’idée de silence et celle de blanc. Afin d’exprimer "je" dans ses albums, elle va donc avoir recours à une utilisation poétique de la langue, comme de la case. C’est le cas dans l’extrait analysé ci-après, et qui est tiré de son album Cardiogramme

Anne Herbauts, Cardiogramme, première bande, p. 12.

De gauche à droite on peut lire :

Le matin, on se lève. On pleure.

Un étang aux berges incertaines se ride. Il réfléchit le ciel. Je pense : le temps est à la pluie.

Le matin, on se réveille. On pleure.

Ici, la répétition du pronom indéfini a un but esthétique : elle poétise la langue en produisant du rythme et du sens. Car elle s’accompagne d’un parallélisme parfait entre le texte de la première et de la troisième case. Cette structure est déjà en elle-même très sonore, mais elle s’accompagne en plus d’un phénomène d’anaphore sur le syntagme "Le matin, on se", ce qui crée un puissant sentiment de ressassement, d’autant plus efficace que les propositions sont réduites à leur minimum grammaticalement et phonétiquement. En effet, aucun des segments de chaque phrase ne dépasse les quatre syllabes, ce qui produit un style lapidaire soutenu par la juxtaposition des propositions en parataxe, les propositions étant simplement juxtaposées les unes aux autres.

L’auteure fait ainsi entrer le lecteur dans un jeu de reprises systématiques, symptomatique du caractère obsessionnel de l’état dépressif, qui est brutalement et faussement interrompu à la case 2. Car on y retrouve le style coupé des deux autres cases, ainsi que les mêmes motifs : la pluie est un équivalant des larmes, l’ "étang aux berges incertaines" est un équivalant des yeux dont les contours se troublent à cause des larmes. Le cliché romantique du ciel se réfléchissant dans l’eau, maussade, à l’image de l’intériorité du personnage, établit un autre niveau de symétrie, entre un extérieur (le paysage) qui "réfléchit" l’intérieur (les pensées du personnage). Cette fausse rupture est donc encadrée, enfermée par une répétition explicite, mais n’en contient pas moins un parallèle implicite. L’effet d’enfermement est reproduit dans l’image par l’accumulation et l’emboîtement de cadres : le cadre de la case, celui de la fenêtre et de ses carreaux, le cadre du lit, la structure carrée de la table de nuit, le cadre de la table du petit déjeuner et le cadre des bulles. L’absence de cadre à la seconde case mime l’effet de brisure voulu par un texte qui semble trompeusement prendre son essor. Mouvement brisé à son tour dès la case suivante.

Cette répétition à tous les niveaux participe de la grande cohésion du texte en lui-même, mais aussi du texte et de l’image. Il n’y a pas progression mais piétinement, voire même régression entre le début et la fin de cette séquence. En outre, l’extrême rapprochement des répétitions, par exemple du pronom indéfini, permet à l’auteure de vider les mots de leur sens, de les transmuer en simples sons, et ainsi de les faire lire autrement au lecteur. Mais cela lui permet aussi d’exprimer l’impuissance d’une pensée dépressive, qui tourne en boucle, buttant toujours sur les mêmes mots, comme un disque rayé. Une pensée qui ne fonctionne plus, brisée par la solitude, et qui rend le quotidien mécanique, faisant du personnage un automate reclus, qui est, à l’image de ses mots, vide. Structure du dessin et structure du texte se font donc directement et poétiquement écho, l’un renforçant l’impact stylistique de l’autre.

Dans la planche qui suit cette séquence, l’indivisibilité texte-image est encore plus saillante et ne se réalise plus seulement du point de vue esthétique, mais aussi du point de vue du sens :

Cardiogramme, p. 13.

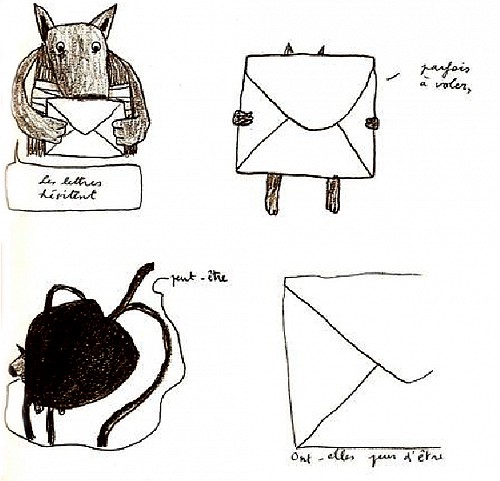

Au niveau de la deuxième bande de cette planche, on peut lire dans l’ordre : "Les lettres hésitent/parfois à voler,/peut-être/ont-elles peur d’être". Dans la dernière case, on peut voir une enveloppe incomplète associée à un bout de phrase également incomplet, puisque la tournure interrogative "ont-elles peur d’être" appellerait au moins la présence d’un point d’interrogation, ici absent. Mais si l’on observe bien, il semble même que la phrase ait été coupée au milieu de sa lettre finale et non pas après. La vignette n’ayant pas de cadre, on pourrait penser que l’enveloppe n’est représentée qu’aux deux tiers, car elle déborderait de la case supposée à cause de ses grandes dimensions. Le cadre ainsi suggéré serait donc la source de ce découpage de l’image et du texte. Seulement, s’il n’y a pas de cadre pour délimiter cette vignette, ce n’est pas par hasard, dans une bande dessinée qui parle du manque et de la fluctuation des limites. C’est par l’association de l’indice graphique et de l’indice iconique que le lecteur va trouver la clef du sens de cette vignette, qui se situe dans le blanc. Il pourrait d’abord penser que seule la ponctuation finale de l’interrogation manque. La question complète serait alors : "Ont-elles peur d’être ?" ou en paraphrasant, "Ont-elles peur d’exister ?" (les lettres). Mais si l’on tient compte du jeu entre le texte et l’image, le sens se construit de lui-même : le mot qui manque est "effacées", car ce que l’on peut voir et lire tout en même temps, c’est que le texte et la lettre s’effacent, ils ne sont pas simplement tronqués par un cadre invisible. La question complète est donc : "Ont-elles peur d’être effacées ?", autrement dit "ont-elles peur de l’absence d’existence ?", du vide, du rien, du blanc. Et ces lettres qui ont peur de disparaître sont à la fois les lettres en tant qu’objet et les lettres en tant que matériel linguistique, celles que l’on trouve dans les mots. Les unes comme les autres disparaissent littéralement, nous faisant entrer dans une dimension métapoétique.

Au fil de cette planche, Anne Herbauts crée donc un manque qui est significatif sur trois niveaux : celui de la vignette, car le manque ou le blanc est l’indice qui va permettre au lecteur actif de reconstruire le sens et d’ouvrir les possibilités d’interprétations ; celui de l’ensemble de l’album, qui cherche à exprimer le désespoir qui résulte du sentiment de solitude, expression du manque radical de l’Autre ; et enfin, le niveau métapoétique de son œuvre, car ce sont des mots qui s’expriment sur eux-mêmes, par eux-mêmes, pour parler d’une douleur qui a elle-même la parole, dans la personne d’un petit animal triste.

Sans le texte, l’image serait incompréhensible, l’effet d’effacement étant minimaliste et rendu peu visible par l’absence de cadre. Et sans l’image, le texte resterait mystérieux. C’est le rapport de contiguïté qu’ils entretiennent qui fait jaillir le sens du blanc, et nous permet de comprendre ce qui doit être exprimé sans pour autant pouvoir être dit (un non-dit propre au caractère indicible de l’angoisse), s’il ne veut pas être dénaturé.

Exprimer ce qui ne peut être dit

Ainsi, la bande dessinée bénéficie de la supériorité de l’image dans l’expression de l’indicible, mais il ne s’agit là que de son avantage le plus évident. En fait, si l’image seule possède déjà énormément de possibilités pour ce qui est d’exprimer ce qui ne peut être dit, et donc écrit ; dans le cadre d’un album, la succession des cases va permettre de maintenir le récit au sein d’une séquence non-verbale, et donc de maintenir la succession des impressions d’un personnage en suivant le déroulement de sa pensée – c’est-à-dire pas seulement une pensée comme figée dans un instant unique par une image unique (un cliché), mais bien plutôt une pensée dans son mouvement, en dehors des mots, en dehors de la verbalisation. C’est ce caractère mimétique de la planche, grâce à sa séquentialité, qui ouvre des potentialités neuves à l’expression de l’indicible. Les planches muettes réalisées par Manu Larcenet dans Le Combat Ordinaire illustrent parfaitement ce propos, et notamment celle de l’enterrement du père du narrateur , qui transmet avec beaucoup de pudeur l’impression de sidération mutique et douloureuse provoquée par la perte d’un proche.

L’écriture "autobiographique" connaît donc une évolution toujours en cours, dont la bande dessinée est un support à part entière puisqu’elle permet une inventivité formelle qui touche au langage, à l’image, et à l’au-delà des mots. De nouvelles formes d’écriture – au sens large – émergent de nos jours, dans la continuité de cette quête d’un "je" fragmenté, à la fois menteur et sincère. Internet est un des outils fondamentaux de ce renouvellement, car il a notamment popularisé (et largement diffusé) la pratique du journal extime, c'est-à-dire de ces sortes de journaux intimes écrits dans le but paradoxal d’être lus par des tiers. On ne compte plus les blogs d’amateurs comme d’écrivains et d’auteurs de bande dessinée s’adonnant à cette pratique. Peut-être le caractère fragmentaire d’Internet représente-t-il un véhicule idéal à ces questionnements contemporains ? Même si l’on observe finalement, chez certains auteurs, tels que l’inénarrable Boulet, le besoin de revenir à une publication papier de leur brèves d’un jour ; comme si l’album, par son aspect continu, offrait une possibilité de restaurer une certaine unité du moi, proposant une cohérence dans sa composition, véritable reflet d’une forme – même perfectible – de cohérence intime…

*A lire aussi sur nonfiction.fr :

- L'intégralité du dossier "Sortir des cases : bandes dessinées et non-fiction"