À partir de l'étude des faux documents, Paul Bertrand plonge dans le rapport à l’écrit des hommes et des femmes du Moyen Âge.

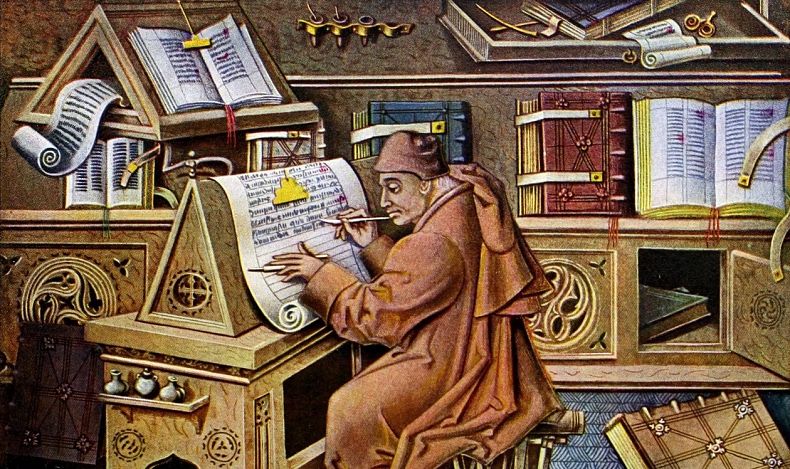

Avec Forger le faux, Paul Bertrand, professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et spécialiste des pratiques de l’écrit au Moyen Âge, livre une synthèse des travaux qu’il a menés sur la « révolution de l’écrit ».

Pour les historiens et les historiennes, cette expression désigne un phénomène soudain d’intense croissance de la production de documents écrits qui se manifeste autour du XIIe siècle. Concrètement, le nombre de documents archivés explose à partir de ce moment et ne cesse de croître dans les siècles suivants. Ce phénomène est au cœur de l’ouvrage, bien que le titre n’en témoigne pas explicitement.

Dans la lignée de l’anthropologue britannique Jack Goody et de son compatriote historien Michael Clanchy, Paul Bertrand propose une anthropologie des pratiques de l’écrit au Moyen Âge. C’est pour mener cette analyse qu’il choisit de se concentrer sur l’usage du faux. Pour l’auteur, la perception des faux documents par les hommes et les femmes du Moyen Âge constitue une porte d’entrée vers la compréhension de leur rapport à l’écrit. En s’intéressant aux faux documents, il observe une dynamique historique qui conforte l’hypothèse de l’existence d’une révolution de l’écrit au XIIe siècle. Selon lui, c’est à ce moment-là que se joue une transformation de la valeur de l’écrit dans la chrétienté latine.

De la rareté à la centralité : évolutions de la valeur sociale de l’écrit

Avant le XIIe siècle, l’écrit est intensément employé pour conserver et transmettre les récits hagiographiques (vies de saints et de saintes). L’auteur décèle même les prémisses des pratiques de gouvernement par l’écrit chez l’archevêque rémois Hincmar de Reims (845-882). Dans le monde carolingien, évêques et archevêques sont alors des agents impériaux.

Malgré les usages de l’écrit que Paul Bertrand décrit à travers les dossiers documentaires datant du premier Moyen Âge, les documents conservés de cette période restent rares et précieux. L’auteur constate qu’hormis quelques documents isolés, ce sont des « îlots documentaires » qui nous sont parvenus de cette période. Il dégage deux critères pour expliquer la conservation à travers les âges de ces îlots : la persistance des institutions ayant produit les documents et l’existence de pratiques de conservation au sein de ces institutions. Les principales productrices de ces îlots sont les pouvoirs royaux et les institutions ecclésiastiques. L’écrit est alors un (quasi) monopole ecclésiastique.

La rareté de l’écrit du premier Moyen Âge va de pair avec la rareté de ses usages. On n’utilise majoritairement l’écrit que pour fixer la loi et les textes saints. La révolution de l’écrit vient bouleverser cette situation. Selon les régions, elle s’amorce plus ou moins précocement entre le XIe et le XIIIe siècle. Désormais, l’écrit est employé pour de nouveaux usages et par de nouveaux acteurs et actrices. Cette profonde et soudaine transformation de la place de l’écrit dans la société médiévale documentée par Paul Bertrand est perceptible dans les archives. Il observe une augmentation soudaine du nombre de documents conservés. Il montre ainsi que dans l’espace correspondant à la Belgique actuelle, on passe de 383 chartes conservées pour le Xe siècle à 10 335 pour le XIIe siècle. En présentant ces quantités de chartes par siècle, Paul Bertrand donne à voir l’explosion de la production documentaire qu’il discute dans son ouvrage. Pour lui, si cet accroissement soudain est bien réel, les chiffres ne rendent pas compte des accrocs qui ont pu survenir. Il invite les lectrices et les lecteurs à se représenter le fait qu’il y a eu des acteurs et actrices rétifs à ces nouveaux usages. Il ne faut donc pas se représenter la révolution de l’écrit comme une soudaine adoption de l’écrit par tous.

Ce n’est néanmoins pas dans ces considérations quantitatives que se trouve l’apport majeur de Paul Bertrand à la compréhension de l’augmentation du nombre de documents conservés. Il expose successivement les deux hypothèses qui permettraient d’expliquer le phénomène observé. La première est que cette abondance soudaine pourrait être due à une augmentation de la production de documents. La seconde est qu’elle pourrait être la conséquence d’un changement soudain des politiques et pratiques d’archivage qui aurait amené à une meilleure conservation à travers les âges des documents. Il montre bien que pour expliquer le phénomène, il faut en réalité considérer que les deux hypothèses sont justes et que les deux mécanismes jouent simultanément.

Paul Bertrand indique que l’augmentation de la production d’écrits et l’attention portée à leur archivage sont corrélées à l’accroissement de l’emprise de l’écrit au sein de la société médiévale. Dans ce contexte, l’écrit cesse d’être un monopole ecclésiastique et de nombreux laïcs s’en emparent. À la suite de l’effondrement de l’empire carolingien à la fin du IXe siècle, les nombreux seigneurs qui gouvernent à travers la chrétienté latine ont besoin de l’écrit pour gérer leur domaine et leurs dépendants afin de percevoir leurs rentes seigneuriales. C’est à cette fin qu’ils se sont progressivement emparés de l’écrit. Au XIIe siècle, cela aboutit à la prolifération de l’écrit observée par Paul Bertrand. Cette prolifération prend racine dans l’adoption de l’écrit pour des pratiques sociales qui ne l’utilisaient pas jusqu’alors. En ce sens, la révolution de l’écrit constitue un basculement à l’échelle de la chrétienté latine. À partir du XIIe siècle, la norme au sein de la société médiévale est celle des semi litterati (semi-lettrés) : la majorité des individus sont familiers du rôle de l’écrit mais n’en maîtrise pas pleinement la pratique (lecture et écriture).

La falsitas : comment la fausseté de l’écrit devient un problème social

La prolifération de l’écrit et son usage dans de nouvelles pratiques sociales à partir des XIe-XIIe siècles amène avec lui la problématique du faux en écriture. Paul Bertrand montre bien que dans ce contexte les écrits falsifiés voient leur impact se répandre à de nouveaux domaines. L’auteur place au cœur de son ouvrage une réflexion sur le faux au Moyen Âge, en appuyant sa réflexion sur une étude sémantique des termes permettant de dire le faux.

Paul Bertrand observe que durant le premier Moyen Âge, il existe une multitude de termes permettant d’exprimer la fausseté d’un écrit : inventio (invention), fictio (action de façonner), deceptio (tromperie), ingenium (invention), figmentum (représentation), simulacrum (image). Ces termes, alors synonymes, désignent alors le document inauthentique, mais aucun d’entre eux ne recouvre exactement ce que l’on entend aujourd’hui par « faux ». Pour Paul Bertrand, c’est précisément à partir du XIIe-XIIIe siècle que cet ensemble de mots est remplacé par l’usage du concept de faux : falsa et son dérivé falsitas (fausseté). Il existe deux sens du mot « falsa » : tout au long du Moyen Âge, cela peut désigner le « mensonge » ; mais c’est seulement à partir du XIIe siècle que « falsa » peut aussi désigner le « faux document ». Ce nouveau terme supplante alors les anciens. Là encore, le XIIe siècle constitue un basculement. On est passé d’une situation d’absence de terme spécifique pour désigner le faux document à une nouvelle où il existe un terme précis. Cette évolution traduit le besoin de nommer ce qui est devenu un problème social.

À travers l’ensemble des dossiers documentaires qu’il étudie dans son ouvrage, Paul Bertrand donne à voir l’ampleur des problèmes sociaux que créent les faux documents. Parmi les exemples qu’il prend, il y a celui du pape Innocent III (1198-1216). Ce dernier craignait les faux documents et est allé jusqu’à diffuser des recommandations afin d’aider les évêques dans le repérage de ces faux. Ces recommandations ressemblent aux techniques développées par les diplomatistes (spécialistes des documents anciens) de l’époque moderne, dont certaines sont toujours utilisées par les historiens et les historiennes aujourd’hui.

Faire preuve avec l’écrit : une dynamique de reflux de l’oralité

Derrière la prolifération des usages de l’écrit, il y a la question de ce que Paul Bertrand appelle la « valeur sociale » de l’écrit : la confiance que les membres de la société médiévale placent dans l’écrit est socialement construite. La valeur sociale de l’écrit augmente brutalement et significativement lors de la révolution de l’écrit au XIIe siècle.

En effet, le premier Moyen Âge est héritier de l’Antiquité tardive. Durant ces périodes, la confiance dans l’écrit est d’abord une confiance dans les institutions qui l’ont produit. À l’inverse, à partir du XIIe siècle, la confiance accordée à un document passe par des signes distinctifs tels que les sceaux. Dès lors, une attention toute particulière est donnée à l’aspect du document : il doit donner visuellement une impression d’authenticité. Ces signes visuels d’authenticité participent de la preuve par l’écrit en attestant de la confiance qu’on peut accorder aux documents. À partir du XIIe siècle, la production d’écrits est donc devenue une norme pour de nombreux usages sociaux et un ensemble de signes visuels lui assurent la confiance des individus.

L’accroissement de la confiance placée dans l’écrit est corrélé à une baisse de celle placée dans l’oralité. À partir du XIIe siècle, il faut disposer de documents pour attester de droits sur des terres ou des personnes. Ce n’était pas le cas antérieurement : durant le premier Moyen Âge, le serment des témoins prévalait et il n’était qu’exceptionnellement enregistré par écrit. En cas de conflit, il suffisait d’interroger les témoins. Au second Moyen Âge, ces serments n’ont plus de valeur sans document les attestant et les enregistrant. C’est l’écrit qui fait preuve. Cette nouvelle situation a pour conséquence la copie de nombreux faux documents par les institutions ecclésiastiques. Ces dernières tiennent des droits sur des terres et des personnes depuis le premier Moyen Âge, mais elles ne disposent pas nécessairement de documents ayant enregistré les donations ou de documents faisant vrai au regard des critères qui prévalent depuis le XIIe siècle. Pour conserver leurs droits et peut-être pour en forger quelques nouveaux, elles ont ainsi copié de nombreux faux documents entre le XIe et le XIIIe siècle. Paul Bertrand donne ici une explication qui manquait jusque-là dans l’historiographie : jusqu’ici, on s’était contenté de noter une prolifération générale de faux documents au XIIe siècle. Il souligne bien que ces faux proviennent des institutions ecclésiastiques qui cherchent à faire valoir leurs droits dans un régime de vérité en mutation.

Le cas pathologique que constitue le faux document permet donc de comprendre le rapport à l’écrit des hommes et des femmes du Moyen Âge. C’est parce que le faux dévoile les limites de ce rapport à l’écrit que Paul Bertrand parvient à apporter cette pierre à la compréhension de la société médiévale, en utilisant tous les outils de l’anthropologie historique.