Laurent Alexandre et Olivier Babeau avertissent : si l’enseignement supérieur ne se réforme pas, les nouvelles technologies le remplaceront dans la production et la transmission des savoirs.

Laurent Alexandre, médecin et énarque, et Olivier Babeau, professeur d’université, sont les auteurs de nombreux ouvrages. Si le premier s’est très tôt intéressé à l’intelligence artificielle et à ses applications médicales (La mort de la mort, La guerre des intelligences, La défaite du cancer), le second s’est plutôt penché sur les conséquences psychologiques et politiques du développement des technologies numériques (Le nouveau désordre numérique, La tyrannie du divertissement, L’ère de la flemme).

Dans Ne faites plus d’études (Éditions Buchet-Chastel, 2025), les auteurs plaident pour une réforme totale de l’enseignement supérieur, aujourd’hui concurrencé par des technologies qui remettent en cause son utilité. Les temps, selon eux, ne sont plus aux formations longues, aux diplômes et aux concours, qu’ils assimilent à des artefacts d’un monde mourant. Appelant à une « déscolarisation » des savoirs et de l’intelligence, ils exhortent les jeunes à penser « hors du système ». L’avenir appartient aux étudiants disciplinés, curieux, et capables d’utiliser l’IA pour apprendre par eux-mêmes.

Convoquant de nombreuses études, Alexandre et Babeau livrent ici un essai audacieux, propre à nourrir une réflexion quant au devenir de notre système d’éducation.

Une révolution sans pareille

La première partie de l’ouvrage révèle l’étendue des bouleversements engendrés par le développement de l’IA générative. Souvent tenu pour une simple évolution instrumentale, le perfectionnement de ces technologies marquerait, en réalité, une rupture comparable à la domestication du feu. Il s’en distinguerait cependant par son rythme incroyablement rapide et par ses effets. Là où le feu avait permis à l’homme de dominer son environnement (au terme, toutefois, de 300 000 ans d’essais), l’IA concurrencerait l’humain dans ce qu’il a longtemps pensé relever de son apanage : la pensée. Pour la première fois de l’histoire, « l’intelligence sort du corps ». Elle devient exogène et gratuite.

Les conséquences de cette révolution se font déjà sentir. Les auteurs empruntent à l’historien Yuval Noah Harari une métaphore frappante : l’irruption des LLM (pour Large Language Models) dans nos sociétés pourrait être comparée à l’arrivée massive et soudaine de milliards d’immigrés à très haut QI. Associés à des coûts de plus en plus faibles, infatigables, plus productifs et plus efficaces que l’immense majorité des humains, ces agents menacent la plupart des métiers, des fonctions et des statuts actuels. La réponse institutionnelle diffère selon les régions. Si la Chine et les États-Unis semblent avoir pris la mesure des enjeux associés à la maîtrise de ces technologies, l’Europe se limite à une posture de consommation et de réglementation. Or, sans ambition industrielle dans le domaine, notre continent s’expose à d’importants problèmes de souveraineté cognitive.

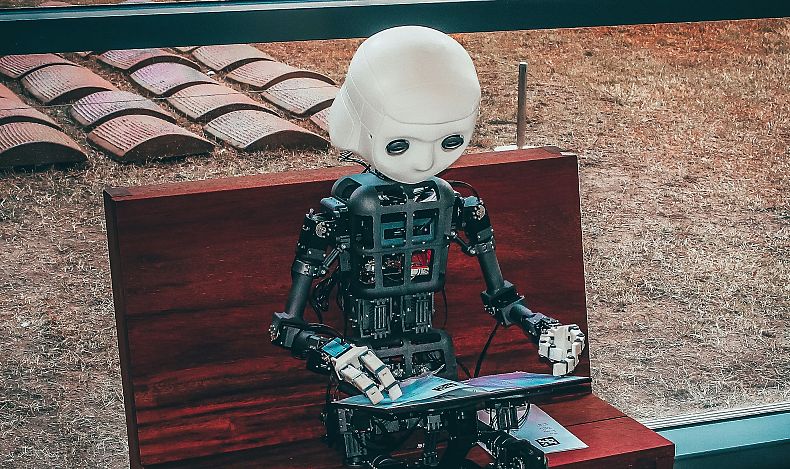

Les décideurs européens se rassurent en raillant les « hallucinations » (pourtant de moins en moins nombreuses) des LLM et en se persuadant que l’IA demeurera éternellement déconnectée du monde physique. C’est sans compter sur la « robolution », c’est-à-dire l’avènement de robots humanoïdes dopés à l’IA. Des entreprises comme Tesla Optimus (propriété d’Elon Musk) sont aujourd’hui capables de produire des automates habiles et intelligents, propres à abolir la distinction entre métiers manuels et intellectuels. Ces robots, dont il est prévu qu’ils soient mis sur le marché dans cinq ans, pourront aussi bien travailler en usine qu’à la maison. Ils peupleront nos cabinets médicaux, nos écoles et nos rues. Notre tendance à déléguer les tâches pénibles et répétitives aux machines, le manque de main-d’œuvre dans nos sociétés et l’efficacité de ces nouvelles technologies nous conduiront, sans nul doute, à les adopter massivement. Cols blancs et bleus souffriront donc autant de la concurrence que leur livreront bientôt ces dispositifs. Seuls semblent pouvoir résister à cette révolution les métiers du care (aide-soignant, sage-femme, éducateur spécialisé, etc.) et des arts du spectacle, dont la nature, profondément humaine, les protège pour un temps. Il demeurera également nécessaire de confier à des personnes la charge d’assumer la responsabilité des choix opérés par l’IA.

L’humain déclassé

Comment demeurer compétitif dans ces conditions ? Les auteurs ne balancent pas : dans un monde où ChatGPT frôle les 150 de QI, l’avenir est à l’hybridation neuronale. Cette option, qui fonde le projet transhumaniste, semble déjà avoir les préférences de certains magnats de la tech. Alexandr Wang, qui supervise le projet de super-intelligence de Meta, explique ainsi vouloir attendre la maturation des implants neuronaux pour devenir père. Plus d’un tiers des Américains se déclarent aujourd’hui favorables à la perspective d’augmenter le QI de leurs enfants par manipulation embryonnaire ou via des implants cérébraux. Alexandre et Babeau parient sur une émulation générale : quel parent, dans le futur, acceptera de condamner son enfant à la stagnation intellectuelle quand d’autres feront le choix d’augmenter leur progéniture ? Tout porte à croire que nous nous préparons à entrer dans l’ère du « design cognitif ».

Cette époque ne consacrera pas la « mort du travail » (vieille lune technophobe) car les avancées techniques permettront d’envisager la création de nouveaux métiers. Les auteurs, en lecteurs de Schumpeter, envisagent ainsi très sérieusement que puissent exister, dans les prochaines décennies, des « designers de bébés ». D’autres professions, en revanche, semblent inéluctablement vouées à disparaître. Alexandre et Babeau prédisent ainsi la fin prochaine des emplois liés à la rédaction, à la veille, au consulting, à l’analyse juridique et au service client. Selon eux, « [les] cols blancs [sont en passe de découvrir] qu’ils sont peut-être les ouvriers spécialisés de la nouvelle ère numérique, menacés par un taylorisme algorithmique ».

L’enjeu consiste désormais à déterminer de quelle façon nous pouvons compléter une IA qui analyse, synthétise et crée mieux que nous. Le défi est de taille, car les agents actuels, loin de se réduire à de simples dispensateurs de savoirs, investissent le champ de la connaissance (entendue comme le produit d’une authentique réflexion). Il devient nécessaire d’envisager des formations nouvelles, propres à permettre aux jeunes de travailler de concert avec l’IA. Or, en la matière, tout, ou presque, reste à faire.

Une université dépassée

Les auteurs établissent un constat : l’émergence de l’intelligence générative ne fait qu’accélérer le processus de décomposition de l’université, très largement consommé en France. Rétive à tisser des liens avec le monde du travail et confrontée à la massification de ses effectifs, elle perd de son utilité à l’heure où l’IA peut expliquer plus vite et plus efficacement que le plus compétent des professeurs. Figée dans des pratiques anciennes, elle persiste à fétichiser le diplôme, dont Laurent Alexandre et Olivier Babeau, pourtant issus des meilleurs établissements, prédisent qu’il sera bientôt assimilé à une « relique barbare », incapable d’attester du niveau réel d’un étudiant.

Et c’est là que le bât blesse : l’université, née à la fin du XIe siècle, a rendu d’immenses services à l’humanité mais peine désormais à accomplir ses missions. La démocratisation de l’enseignement supérieur a conduit à une inflation du nombre de diplômés et à la dévalorisation de nombre de certifications. Pire : le fonctionnement de l’université, demeuré largement inchangé depuis l’ère industrielle, l’empêche de s’adapter au « tsunami » engendré par l’apparition des LLM. Il devient pourtant urgent de proposer aux étudiants des formations à l’IA et d’intégrer ces technologies aux cursus.

Qu’en est-il actuellement ? Alexandre et Babeau brossent un portrait apocalyptique de la situation de l’enseignement supérieur en France (mais la situation semble identique dans la plupart des universités publiques des pays de l’OCDE). L’explosion des capacités de l’intelligence artificielle, expliquent-ils, coïncide avec une diminution des compétences des étudiants. Globalement moins performants et moins cultivés que leurs aînés, les jeunes sont aujourd’hui menacés d’ « abdication cognitive ». Souvent tentés de briller à moindre coût, nombre d’entre eux délègueraient aux IA la réalisation de leurs devoirs. Le phénomène serait massif : les auteurs, relayant un récent article du Financial Times, révèlent que 88 % des étudiants britanniques utilisent aujourd’hui ChatGPT lors de leurs partiels, sans que les surveillants de salle interviennent. Si ces pratiques achèvent de démonétiser les diplômes, elles posent un problème à l’ensemble de la société : comment gérer, demain, des cohortes de jeunes totalement dépendants de l’IA ? Où et comment les employer ? Faut-il envisager la création d’un revenu universel ? Qui imaginera des solutions originales à des problèmes nouveaux ?

Ces questions, vertigineuses, ne semblent pas avoir été prises en compte par les établissements d’enseignement supérieur. Rien (ou si peu) n’est entrepris pour éviter que les étudiants ne creusent davantage leur « dette cognitive ». Le danger tient à ce que le capitalisme cérébral exige des hommes qu’ils travaillent et se forment sans discontinuer. Les auteurs entrevoient ici une possible fracture, qui résulterait d’un « darwinisme cognitif et économique ». L’avenir serait aux esprits agiles, curieux, et disposés à « un mépris lucide pour les anciens signaux de valeur » (les diplômes et les concours, qui, loin d’attester de l’intelligence de ceux qui les réussissent, ne sanctionnent qu’une capacité à penser dans des cadres figés).

Si l’IA conteste aux établissements d’enseignement supérieur leur monopole éducatif, elle les concurrence également en matière de recherche. En 2024, le prix Nobel de chimie a ainsi été décerné à Demis Hassabis, le directeur général de Google DeepMind, dont le modèle AlphaFold 2 est parvenu à prédire la structure des protéines (une tâche qui, sans IA, aurait nécessité le travail de « milliards » de biologistes pendant un an). L’ingression de l’IA dans le champ scientifique contribue à une redistribution des lieux de production du savoir. Beaucoup d’étudiants talentueux, d’ailleurs, ne s’y trompent pas. Le livre révèle ainsi qu’un nombre croissant d’entre eux quitte les universités pour intégrer des laboratoires privés. Sam Altman, le co-fondateur d’OpenAI, estime même que son fils, né d’une récente GPA, n’aura aucun intérêt à suivre un cursus universitaire. Les motivations de ces jeunes cerveaux sont multiples, entre conditions de travail optimales et accès à des rémunérations extrêmement attractives (Mark Zuckerberg proposerait à ses meilleurs ingénieurs des salaires 3 000 fois plus élevés que ceux qu’ils pourraient espérer percevoir à l’université).

Que faire, quand on a dix-huit ans ?

Face à ces bouleversements, les auteurs avertissent : entreprendre des études longues dans un monde où la durée de vie d’un savoir technique est passé, en quatre décennies, de trente à deux ans constitue une « faute stratégique ».

Alexandre et Babeau exhortent plutôt les jeunes à se livrer à un « auto-diagnostic ». Les lycéens doivent réfléchir à la façon dont ils deviendront complémentaires de l’IA. L’idéal, dès aujourd’hui, n’est pas d’avoir été validé par une instance officielle mais de devenir « non-standard », c’est-à-dire irremplaçable, de se cultiver sans relâche, de développer son esprit critique et de s’auto-discipliner. Dans le monde qui vient, dont l’ouvrage assure qu’il sera violemment inégalitaire, la persévérance, le travail, la culture générale et la connaissance de l’histoire « fer[ont] la différence de destins et fonder[ont] les hiérarchies ».

La dernière partie du livre est consacrée aux « principes de nouvelle éducation » qu’Alexandre et Babeau appellent de leurs vœux. Ceux-ci consacrent le droit universel à l’IA éducative, le droit à l’apprentissage personnalisé dans un monde où la pensée sera « déscolarisée », le droit à la souveraineté cognitive, le droit à un professeur humain (dont la fonction consistera désormais à guider l’étudiant dans un contexte d’explosion du savoir), le droit à la portabilité cognitive (qui garantira le transfert des échanges d’un modèle d’IA à un autre), l’inaliénabilité de l’identité numérique, le droit à la neutralité (qui impliquera une transparence épistémologique intégrale des modèles utilisés), le droit à la confidentialité de l’apprentissage, le droit à l’oubli pédagogique (afin de ne pas être assigné pour toujours à d’anciens échecs) et le droit à la neuro-augmentation, censée prévenir l’émergence d’une humanité « à deux vitesses ».

Car c’est probablement là que réside la force de Ne faites plus d’études. Si leurs analyses sont sans concession, si leurs appels au changement peuvent sembler pressants et si leur verbe paraît parfois haut, Laurent Alexandre et Olivier Babeau font ici la démonstration de leur sincère humanisme. Leur essai relève moins d’un réquisitoire que d’une déclaration d’amour à notre espèce. Loin d’appeler à la paresse, les auteurs nous invitent à ne jamais cesser de découvrir et de réfléchir. À nous assumer pleinement comme homines discentes (comme « hommes qui apprennent »). À cultiver, en somme, ce que nous avons de profondément humain.