Samuel Fitoussi explore un paradoxe troublant : comment les esprits les plus brillants ont-ils pu, au nom de la raison, se laisser séduire par l’idéologie et l’aveuglement collectif ?

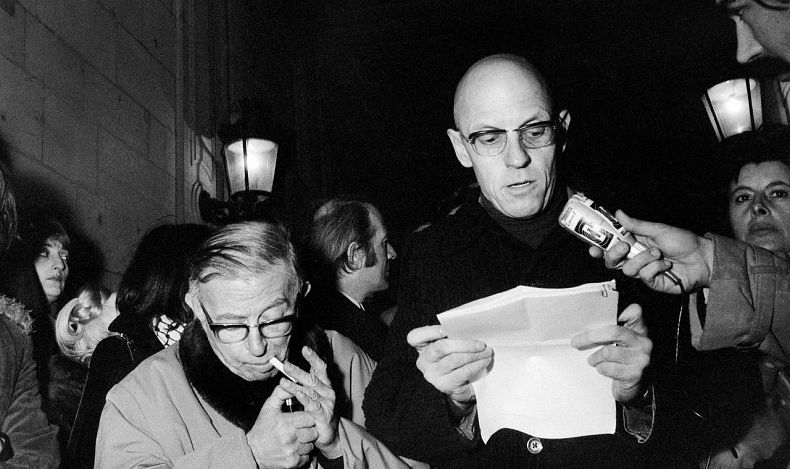

Samuel Fitoussi, essayiste et chroniqueur, est l’auteur de Woke Fiction (Le Cherche Midi, 2023), une critique des nouvelles pratiques d’écriture dans l’industrie du divertissement. Dans Pourquoi les intellectuels se trompent (Éditions de l'Observatoire, 2025), l’auteur s’attache à expliquer les égarements conceptuels et idéologiques de certains des penseurs les plus influents des XXe et XXIe siècles. Entre biais mentaux, déni et conformisme, de nombreux intellectuels se sont fait les thuriféraires de régimes meurtriers ou de théories parfois purement spéculatives. Du plaidoyer de Bertrand Russell en faveur d’un désarmement unilatéral face à l’Allemagne au soutien enthousiaste de Jean-Paul Sartre et de Michel Foucault à la révolution iranienne, le XXe siècle peut se lire comme une chronique des plus funestes illusions.

Convoquant les figures de George Orwell, Raymond Aron, Jean-François Revel, Steven Pinker ou encore Thomas Sowell, Fitoussi livre ici une analyse pénétrante, au croisement de l’histoire intellectuelle et de la psychologie sociale.

Comment naissent les chimères

Le livre débute par une exploration des biais qui orientent, souvent à leur insu, les prises de position des intellectuels. Fitoussi distingue la rationalité épistémique, qui a pour objet la recherche de la vérité, de la rationalité sociale, dont le rôle consiste à garantir l’intégration d’un individu au sein d’un groupe. Dans les cercles savants, la seconde tend à l’emporter sur la première. Les idées y fonctionnent comme des marqueurs identitaires, comparables à des biens de consommation symboliques : elles servent moins à dire ce qui est qu’à signaler une appartenance à un collectif.

Or, contrairement à l’artisan ou au médecin dont l’erreur peut être immédiatement constatée, l’intellectuel échappe souvent aux conséquences pratiques de ses égarements. Ses analyses, parfois abstraites ou prophétiques, se déploient dans le temps long et peuvent faire l’objet d’interprétations contradictoires. Citant des travaux du politiste Philip Tetlock, Fitoussi rapporte ainsi que de nombreux économistes et sociologues de la fin des années 1980 se sont révélés incapables de prévoir les grandes évolutions de la fin du XXe siècle. Le coût social de la dissidence, en revanche, est élevé : l’intellectuel qui romprait avec la doxa s’exposerait à l’ostracisme de ses pairs, à la marginalisation institutionnelle, parfois même à l’oubli.

Dans ce contexte, l’intelligence peut être utilisée comme un instrument de rationalisation. Plus un esprit est performant, plus il peut mobiliser des arguments en faveur d’une croyance erronée. C’est ainsi que Simone de Beauvoir, revenue de Chine dans les années 1950, a pu décrire avec enthousiasme un pays transformé par Mao, là où d’autres observateurs dénonçaient déjà l’extrême brutalité du régime. De même, l’historien Robert Conquest, dans Le Féroce XXe siècle, a montré comment le marxisme s’est drapé des atours de la science pour masquer ses ressorts politiques et affectifs (selon lui, le communisme « [a donné] un habillage scientifique à l’idée simple que les riches volent les pauvres »).

Quand les croyances l’emportent

Les biais cognitifs, cependant, n’expliquent pas tout. Fitoussi insiste également sur un phénomène troublant : la résistance à l’évidence. Confrontés au réel, les intellectuels ne réviseraient pas toujours leurs convictions. Pire : ils s’ingénieraient parfois à les renforcer.

L’exemple du quotidien Le Monde dans les années 1970 est, à ce titre, éloquent. À cette époque, le journal rejette les analyses de Simon Leys sur la Révolution culturelle, non parce qu’elles sont mal étayées, mais parce qu’elles attentent à l’image du communisme. De même, Arthur Koestler, témoin de la famine provoquée par Staline en Ukraine, reste longtemps prisonnier de ses convictions marxistes, allant jusqu’à douter de la réalité de ce qu’il observe.

Les recherches contemporaines en psychologie confirment cette tendance : plus un individu est politisé et informé, plus il a tendance à juger de la réalité en fonction de ses convictions. Ce biais de confirmation est un moteur puissant de la polarisation actuelle. Les réseaux sociaux, en accentuant l’entre-soi idéologique et en récompensant la conformité au groupe, agissent comme des amplificateurs de ce phénomène.

À cette résistance cognitive s’articule une dimension psychologique. Le déni, souvent pratiqué en période de crise, agit à la manière d’un mécanisme de survie émotionnelle. Nombre d’intellectuels des années 1930 ont ainsi minimisé la menace hitlérienne. Une tendance à ériger certaines causes en priorités accentuerait ce biais. Dans les années 1970 et 1980, son obsession « anti-impérialiste » a conduit une partie de la gauche intellectuelle à réserver ses critiques au seul régime de l’apartheid, oubliant les exactions d’Idi Amin Dada en Ouganda ou les crimes perpétrés par Robert Mugabe au Zimbabwe.

L’université, citadelle de l’entre-soi ?

Ce phénomène se manifeste avec intensité dans le monde universitaire. L’université devrait être le lieu de la critique rationnelle et du pluralisme intellectuel, mais elle se révèle, selon Fitoussi, extrêmement vulnérable à l’irrationalité.

L’inflation du nombre de diplômés depuis les années 1960 a dévalorisé le capital scolaire, rendant la compétition académique plus rude. Dans un tel contexte, la critique sociale est devenue une ressource : pour se distinguer, il est devenu nécessaire de produire de nouveaux motifs d’indignation, de multiplier les dénonciations et d’appeler sans cesse à la création de nouvelles normes. La cancel culture pourrait s’inscrire dans ce cadre : elle fonctionnerait, selon l’auteur, comme une arme permettant d’éliminer des rivaux jugés coupables de déviation morale.

À cette dynamique s’ajoute une homogénéité idéologique frappante. Dans certains départements de sciences humaines, les appels à la « diversité » masquent un spectaculaire conformisme intellectuel. Le coût de la divergence y est si élevé que la plupart des universitaires préfèrent se conformer à la doxa du moment. L’université tend ainsi à fonctionner comme une bulle fermée, où les biais sont renforcés par l’entre-soi.

Cette logique explique, en partie, la fracture croissante entre diplômés urbains, majoritairement progressistes, et classes populaires, plus conservatrices. Fitoussi parle ainsi de « boucle d’auto-confirmation » : les élites se fréquentent entre elles, renforcent leurs convictions mutuelles et s’éloignent des réalités vécues par le reste de la société.

Ingénierie sociale

Les conséquences de cet enfermement doctrinal ne se limitent pas aux cercles académiques : elles pèsent sur la société entière. Les intellectuels, même minoritaires, exercent un pouvoir d’entraînement. Leur prestige leur confère une autorité qui impressionne le grand public. Le mécanisme du « biais de vérité illusoire » joue à plein : plus une idée est répétée par des figures reconnues, plus elle semble vraie.

Fitoussi montre comment les intellectuels, qui tirent leur justification sociale de leurs réflexions, entendent façonner la société selon leurs standards. Les masses sont vues comme malléables, destinées à être transformées par des opérations d’ingénierie sociale conçues en haut lieu. Cette disposition mentale expliquerait, selon l’auteur, la « tyranophilie » exprimée par certains penseurs : Sartre avec l’URSS, Beauvoir avec Cuba, Foucault avec l’Iran. Elle se traduirait aussi par ce que Roger Scruton appelle l’« oikophobie » (de oîkos, le foyer, et phobía, la peur ou le rejet), entendu comme le mépris qu’éprouvent certaines élites pour la société dont elles sont issues, souvent comparée à l’aune de standards utopiques.

Cette posture entraîne un désarmement face aux véritables menaces. Certains intellectuels relativisent ainsi le terrorisme, en l’assimilant à une réaction légitime contre l’oppression. Une anthropologie rousseauiste sous-tend ce raisonnement : l’homme serait naturellement bon, mais corrompu par les institutions. Le mal est alors imputé à la société, non à l’individu, ce qui justifie les attaques contre les structures existantes.

Dans ce cadre, les comportements radicaux apparaissent comme les plus purs, puisqu’ils visent la destruction d’un ordre injuste. Le mépris du sens commun, jugé naïf ou populiste, renforce encore cette logique. L’intellectuel s’arroge la mission d’éduquer le peuple, au risque de nourrir la tentation autoritaire qu’il prétend combattre.

Les illusions morales des élites

Fitoussi emprunte également à l'essayiste américain Rob Henderson son concept de « croyances de luxe », ces idées coûteuses que les élites utilisent comme marqueurs sociaux, mais dont le prix réel est payé par les classes populaires. La perspective de désarmer les forces de l’ordre, par exemple, est appréhendée très différemment selon qu’il s’agisse de l’élite intellectuelle, parfois installée dans des quartiers sécurisés, ou des ouvriers, qui peuvent être directement confrontés à la délinquance. Ces croyances fonctionnent comme des biens distinctifs : elles agissent à la manière de signaux d’appartenance à l’élite, mais accentuent la fracture sociale.

Ces mécanismes ne sont pas neutres : ils façonnent durablement l’opinion publique. Les inflexions idéologiques des élites se traduisent, à terme, par des transformations de la société dans son ensemble. Fitoussi décrit ici un « effet cliquet » : une fois qu’une norme est validée, elle tend à s’imposer comme une évidence.

D’où l’appel à l’humilité. Ni l’intelligence ni la bonne volonté ne protègent contre l’erreur. Fitoussi va jusqu’à critiquer les projets de lois contre les « fake news » : inefficaces contre les illusions des élites elles-mêmes, elles risqueraient de censurer des vérités aujourd’hui considérées comme inacceptables, comme hier pour Copernic, Galilée ou Simon Leys.

L’ouvrage n’est pas exempt de limites : la notion d’« intellectuel » reste vague et l’analyse repose beaucoup sur le cas nord-américain. Fitoussi évoque peu la question du populisme, qui prétend précisément répondre aux errements, réels ou supposés, des élites.

En définitive, Pourquoi les intellectuels se trompent peut être tenu pour une leçon d’humilité collective. Loin de se réduire à un réquisitoire, il rappelle que chacun, quelle que soit sa culture ou son intelligence, demeure exposé à l’aveuglement. Là réside probablement le principal apport du livre : rappeler que la lucidité ne consiste pas seulement à dénoncer les erreurs d’hier, mais à cultiver, aujourd’hui, le doute quant à nos propres certitudes.