Un recueil d'articles d’Elizabeth Anscombe présente les réflexions exigeantes de la philosophe sur ce que signifie agir, entre intention, volonté et causalité.

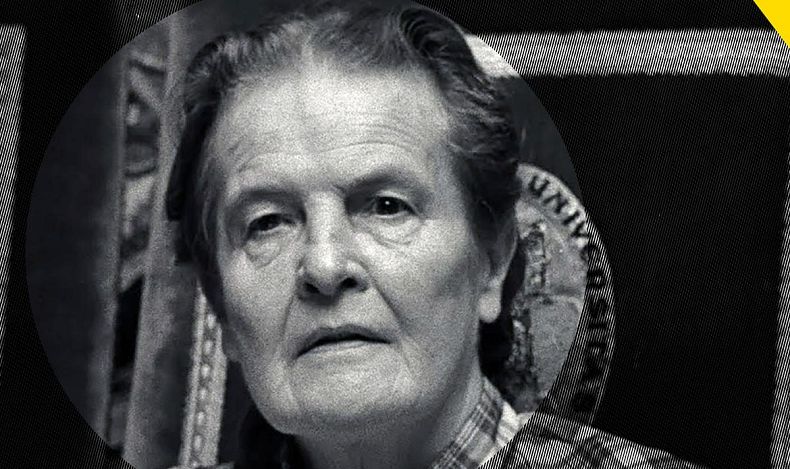

Nous connaissons peu et mal la philosophie britannique, et nous ignorons souvent les enjeux qu’elle a soulevés et les conflits internes qu’elles a suscités au sein des milieux intellectuels anglais. La traduction en français d’un recueil d’articles d’Elizabeth Anscombe (1919–2001) consacrés à la question de l’action humaine — thème qui, depuis Aristote, structure une grande part de notre vocabulaire et de nos interrogations morale — pallie en partie cette méconnaissance.

Les 17 articles qui composent le présent volume ont été publiés entre 1958 et 1978 ; par leur sélection, ils donnent une vue d’ensemble cohérente tant de sa méthode que de ses perspectives. Anscombe se fonde à la fois sur la tradition (Aristote, Thomas d’Aquin, Hume, Descartes) et sur la méthode d’analyse héritée de Wittgenstein — l’élucidation grammaticale visant à dénouer les présuppositions erronées qui obscurcissent le fonctionnement de nos concepts. Ces articles témoignent du fait que, comme la plupart de ses contemporains, Anscombe n’élabore pas une « philosophie de système » : elle concentre ses travaux sur des enquêtes précises qui renvoient à l’existence concrète et à l’analyse du langage courant.

L’action

On peut commencer la lecture de ce volume par l’article de 1965 consacré à Aristote, qui a le mérite de poser des bases conceptuelles précises. Anscombe y traite de la « vérité pratique », et donc de l’action, tout en montrant quelques apories du discours aristotélicien. La question centrale, à partir d’Aristote, est la part du choix dans l’action bonne. Les agents délibèrent et « calculent » pour établir les meilleurs moyens d’agir, mais agissent-ils en vue de fins véritablement bonnes ? Anscombe insiste pour montrer que l’action bonne ou mauvaise suppose la possession d’un caractère moral — vertueux ou vicieux — et ne se réduit pas à une simple opération calculatoire.

Mais que désigne exactement la notion d’« action » ? Dès le départ, elle impose un certain nombre de distinctions ; en particulier, entre l’action proprement dite (ce que l’on fait) et l’effet qui en résulte (ce qui arrive). Cette distinction implique d’articuler la notion d’action à d’autres — l’intention, la volonté, la responsabilité. Elle est aussi responsable du fait que beaucoup d’analyses modernes fragmentent l’action en une succession d’étapes séparées et ordonnées, gouvernées par une vision causale : l’intention précédant la volonté, la volonté conduisant à la réalisation d’une fin, etc.

Une autre distinction importante renvoie aux articulations disciplinaires — métaphysique, science, morale. Traditionnellement, l’action est le plus souvent reléguée au domaine moral (avec ses prédicats : bien, mal), parfois au détriment d’une approche politique. C’est dans ce cadre que, dans l’Éthique à Nicomaque (texte sur lequel Anscombe revient), Aristote propose différents critères pour identifier l’action humaine. Ainsi, on parle d’action humaine lorsque l’homme en est le principe et qu’il dépend de lui qu’elle se produise ou non.

Action et intention

Après la lecture de l'article sur Aristote, le lecteur saisit mieux la démarche de la philosophe. Il peut ensuite s’atteler à l’essai intitulé « Action, intention et double effet » (1982), qui illustre tout particulièrement le style concis et direct de l’écriture d’Anscombe — que le traducteur souligne à juste titre. Cette écriture est le signe que l’autrice privilégie l’enquête : elle met au jour des problèmes et propose des voies de résolution plutôt que de construire des systèmes complexes.

Mais cet essai permet également de rendre compte de l’importance qu’Anscombe accorde à la question du rapport entre action et intention — cette dernière ayant fait l’objet d’un ouvrage entier, sans doute le plus connu de la philosophe du point de vue du public français. Le texte soulève la question suivante : faut-il nécessairement associer l’action à la volonté et faire de tout acte un acte volontaire ? Anscombe refuse cette identification réductrice, qui fait basculer tantôt dans la physiologie, tantôt dans la psychologie.

Puisque c’est bien l’action humaine concrète qu’elle analyse et non celle d’un être imaginaire ou abstrait, elle affirme que, par « action humaine », elle entend « une action morale d’un être humain ». En ce sens, « toute action humaine est une action morale ». Et elle ajoute que cette action est « soit bonne, soit mauvaise ». Reste une difficulté : peut-on dire qu’une action est bonne sous un aspect et mauvaise sous un autre ? Pour dissiper cette ambiguïté, Anscombe cite et traduit une formule latine : « une chose est bonne parce qu’elle l’est sous tous les aspects, mauvaise parce qu’elle l’est sous un aspect quel qu’il soit ».

À l'instar de cet article, les discussions qui traversent les textes d’Anscombe peuvent parfois paraître formelles. Elles obligent cependant le lecteur à entrer dans un jeu de réflexion exigeant et formateur. Par exemple, la remarque « l’acte de tuer peux ne pas être une action vicieuse » ne va pas sans nuancer : tuer un être humain peut, dans certains cas, être accidentel. Un tel acte peut être un acte accompli par un être humain, sans pour autant constituer nécessairement une « action humaine » au sens moral du terme.

La causalité

Après avoir examiné l’intention, la volonté et la délibération, Anscombe s’attache naturellement à la notion de causalité, qui est, de fait, centrale non seulement en physique et en épistémologie, mais encore dans les discours sur la morale et les conceptions de l’action. Elle montre que l’on confond souvent « cause » et « facteur déclenchant », et que l’on tend trop vite à concevoir l’action sous l’angle de la nécessité. Ainsi, la croyance qu’un contact entre agent et patient implique nécessairement que l’un agisse et l’autre pâtisse mérite d’être interrogée : ne confondons-nous pas causalité et simple connexion logique ?

En discutant la position de David Hume, Anscombe invite à s’interroger sur la relation entre la structure linguistique d’un énoncé et l’orientation intentionnelle qu’on y lit. Elle propose, pour réfléchir, l’exemple suivant : un chasseur vise un cerf, mais, par erreur, tue son père qui se trouvait à la place du cerf. Un témoin dit alors : « il a visé son père ». Cet énoncé est vrai au sens où l’objet tué est bien le père, mais soulève la question : s’agit-il là d’un véritable « objet intentionnel » ? Le témoin ne se trompe-t-il pas, en un sens, sur l’intention réelle de l’agent ? Ce type d’exemple montre combien il faut être prudent avant d’attribuer des intentions à partir de la structure grammaticale de nos énoncés ou des rapports causaux apparents.

En somme, le lecteur trouvera dans ce recueil, que l’on peut parcourir article par article, une invitation à aiguiser son esprit critique sur la morale et sur la philosophie de l’action.