En 1965, à São Paulo, Foucault esquisse devant un public non spécialiste les analyses qui nourriront « Les Mots et les choses ». Son texte révèle l’archéologie en train de se constituer.

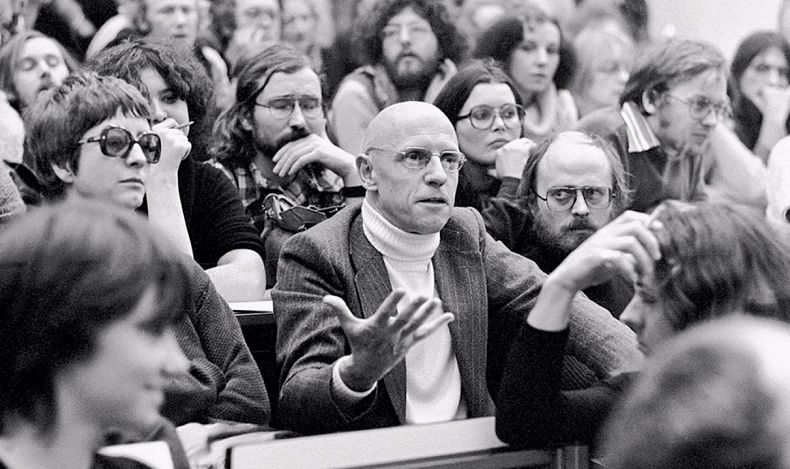

En octobre 1965, Michel Foucault (1926-1984) se rend pour la première fois au Brésil, invité à l’université de São Paulo. Quelques mois plus tôt, il a remis à son éditeur le manuscrit de ce qui deviendra Les Mots et les choses (paru en 1966). C’est dans ce contexte qu’il propose une série de huit leçons regroupées sous le titre Archéologie des sciences humaines, qui constituent une véritable préfiguration de son grand ouvrage.

Les notes qui sont éditées aujourd’hui – 154 feuillets manuscrits, souvent rédigés recto verso – ont été conservées et déposées à la Bibliothèque nationale de France. Ce que nous lisons sous le nom de « cours » est donc davantage le manuscrit d’un cours à prononcer, où affleure constamment la dimension orale : phrases ouvertes, allusions à développer devant un auditoire, transitions esquissées.

À bien des égards, l’ouvrage constitue un entre-deux : entre les leçons orales et l’ouvrage imprimé, entre le travail en cours et sa publication, entre la voix de Foucault et l’appareil critique de l’éditeur. Ce dernier mérite d’être souligné, en particulier les notes, les renvois et les rapprochements systématiques qu’il établit entre les idées évoquées dans le cours et les réflexions déployées dans Les Mots et les choses. Grâce à ce travail, le texte apparaît comme une introduction originale à l’ouvrage de 1966. Le lecteur d’aujourd’hui reconnaîtra, au fil de la lecture, des formulations reprises presque mot pour mot dans l'ouvrage. Mais on y perçoit également des divergences : une mise en place différente des thèmes, et surtout l’absence des polémiques intellectuelles qui, un an plus tard, accompagneront la publication.

L’archéologie

Le titre donné au cours — et par là même à l’ouvrage — insiste à juste titre sur la notion d’archéologie. Le public auquel s’adresse Foucault le connaît mal, comme le rappelle le chapitre hors texte, intitulé « Situation » et rédigé par Philippe Sabot. Aussi, la tonalité avec laquelle Foucault présente cette notion se veut plus pédagogique et moins polémique.

Pour autant, sa portée critique demeure la même : il s’agit, dans le sillage de Georges Canguilhem, de remettre en cause l’histoire traditionnelle des idées en renonçant à l’articuler autour des figures de « précurseurs ». Cela revient, d’après Foucault, non pas à faire une « enquête d’opinion » pour inventorier ce que les hommes ont pensé à travers l’histoire, mais à mettre au jour les conditions de possibilité qui, à chaque époque, ont rendu certaines formes de pensée et de connaissance accessibles. Ces conditions de possibilité est ce qu’il appelle des épistémès.

Ce qu’il appelle un « a priori historique » ne doit toutefois pas être réduit à une conception déterministe de la sociologie du savoir. Il est le cadre qui confère à chaque objet de savoir sa forme et ses limites. Par exemple, Foucault identifie qu’à la Renaissance, c’est la notion de « ressemblance » qui est le principe constitutif du savoir, c’est-à-dire qui rend possible le type de savoir particulier qu’est le savoir renaissant.

L’homme

Dans la modernité, l’épistémè place l’homme au centre : à la fois sujet et objet de la connaissance. Ce point est crucial pour comprendre le lien, mais surtout les divergences, entre ce cours et l’ouvrage de 1966. Dans ce dernier, cette notion n’intervient que tardivement, produisant un certain effet de surprise conceptuelle, dans l’introduction de la seconde partie : « Cette redistribution de l’épistémè classique [par l’épistémè moderne] a été accompagnée de l’apparition d’un être nouveau, qui est l’homme ». Dans son cours brésilien, au contraire, Foucault introduit très tôt cette thématique de « l’homme », sans en différer l’exposition.

Ce décalage rend ce texte précieux : il permet de suivre l’évolution de Foucault, de voir l’architecture d’un ouvrage en train de se construire. Il permet aussi d’appréhender certaines de ses idées centrales indépendamment des nombreuses polémiques qui couvriront la scène intellectuelle lors de la parution de Les Mots et les choses.

Enfin, ce cours montre clairement que l’« archéologie des sciences humaines » n’aboutit pas à une position structuraliste. Foucault s’attache plutôt à analyser selon la méthode archéologique les conditions d’émergence du structuralisme lui-même, qu’il définit comme la « conscience éveillée et inquiète du savoir moderne ». De quoi relativiser certaines lectures hâtives qui, en 1966, firent de Les Mots et les choses un manifeste structuraliste.