Un détour par l’histoire de la mise par écrit du français permet de comprendre sa relative complexité, mais également toutes les ressources qu’il offre en matière de créativité verbale.

L’orthographe du français est source de nombreuses difficultés, en raison des écarts existants entre sa prononciation et son écriture. Ceux-ci s’expliquent en partie par l’histoire de sa mise par écrit, sur laquelle revient la linguiste et philologue Gabriella Parussa dans Écrire le français. Toute une histoire, une synthèse très pédagogique qui donne matière à réfléchir à l’heure où notre langue continue à évoluer pour des raisons aussi bien politiques et sociales que techniques.

Une histoire sociale de l’écriture

Le premier texte écrit en français – et retrouvé – date de la fin du IXe siècle. Dérivé du latin, le français est cependant parlé bien avant cela. Son « passage à l’écrit » aura pris du temps et ne s’est pas fait directement. Cette transposition a impliqué de nombreux enjeux, qui se retrouvent d’ailleurs dans l’histoire de toutes les langues écrites. Quel code retenir pour la retranscrire ? Dans le cas du français, les caractères gréco-latins ont été adoptés, mais d’autres options étaient possibles, comme la création d’un nouvel alphabet.

L’histoire de cette mise par écrit est aussi celle des « lieux où l’on écrit, [des] personnes concernées par cette activité, ainsi que [de] la manière dont les écrits sont produits et diffusés ». En outre, elle recoupe celle de l’enseignement de l’écriture et de la lecture. À ce titre, les aspects matériels de la mise par écrit (supports, techniques et méthodes didactiques) ne sont pas anodins. Plus largement, « le rôle social de l’écriture constitue le fil rouge de cette réflexion sur la mise par écrit du français ».

Du latin au français écrit

La transposition par écrit du français a pour origine une décision religieuse. Il s’agit de toucher une population plus vaste qui s’exprime au quotidien dans une autre langue que le latin. Le latin, cependant, reste encore longtemps dominant à l’écrit. Qui plus est, la société médiévale est une société majoritairement orale où la transmission des connaissances passe d’abord par la mémorisation. Durant les premiers siècles de la mise par écrit du français, il existe donc paradoxalement une grande variété de graphies, en dépit du fait que le latin ait servi de point de départ et du faible nombre de scripteurs.

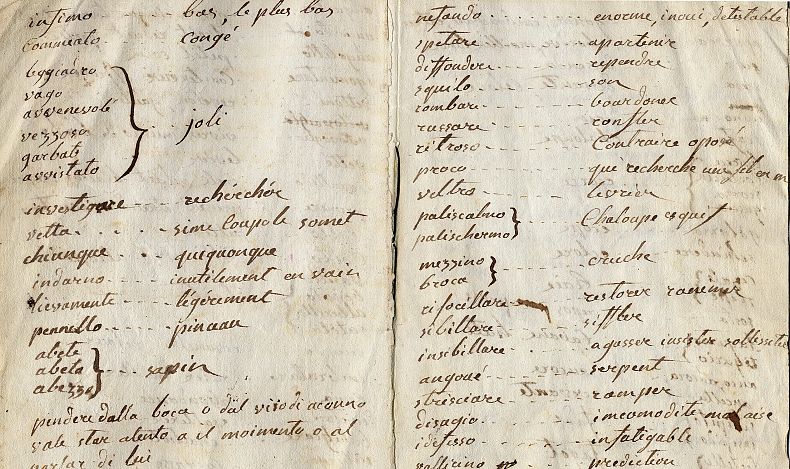

Ces derniers – le plus souvent des clercs – rivalisent d’inventivité pour écrire le français. Ils utilisent les ressources issues du latin, dont l’alphabet ne permet toutefois pas de reproduire tous les sons du français. Le « phonétisme » caractérise les premiers textes rédigés dans cette nouvelle langue. Les textes manuscrits relèvent de graphies différentes, fonction des deux grandes « langues » (d’Oc et d’Oïl) alors parlées en France, des traditions de copistes (qui diffèrent suivant les monastères) voire de choix individuels.

Il serait donc malvenu de parler d’orthographe au Moyen Âge. D’autant que la mise par écrit est d’abord le fait de copistes qui répondent à des commandes principalement issues des institutions religieuses ou de notables, dont un nombre non négligeable de femmes. Le livre est alors un bien rare, et rien ne permet une quelconque uniformisation. Avec l’avènement de l’imprimerie, les imprimeurs et les libraires contribueront en revanche de manière décisive à la standardisation du français. Il s’agit en effet de se faire comprendre dans toute la France du fait de la diffusion plus aisée des ouvrages.

Enseigner l’écriture et la lecture

L’enseignement du français influe également sur sa construction. Les instruments de son apprentissage évoluent, du stylet à la tablette de cire, le principe du support effaçable perdurant jusqu’à nos jours. Les abécédaires – outil de base de l’instruction – font l’objet d’usages politiques et idéologiques. Les méthodes d’apprentissage (globale et syllabique) suscitent d’âpres controverses sur leurs mérites respectifs. La dictée devient l’épreuve reine. Pour Gabriella Parussa, « l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la langue française est une entreprise de longue haleine et particulièrement complexe ».

Plusieurs facteurs tels que la diffusion du livre imprimé et l’alphabétisation progressive de la population produisent un effet d’entraînement. Plus on écrit et plus la façon d’écrire s’uniformise, se stabilise, voire se rigidifie. En retour, les velléités de réforme semblent de moins en moins acceptables, même si de nombreux débats existent sur la meilleure façon d’écrire le français. Pourtant, l’apparition d’une norme et de la notion de faute d’orthographe ne remonte qu’au XIXe siècle. Ainsi, pendant longtemps, il existe une grande liberté orthographique, en particulier chez les puissants, puisque l’écriture est alors une affaire de spécialistes. Les premiers manuels traitant d’orthographe datent du XVIe siècle et sont destinés aux Anglais qui souhaitent apprendre la langue. L’Académie française joue un rôle important de normalisation avec son dictionnaire. Plus tard, la loi Guizot de 1833 sur l’enseignement primaire affirme la centralité de l’orthographe à l’école.

L’orthographe : norme sociale et carburant de la créativité littéraire

Aujourd’hui, l’orthographe est une norme sociale à laquelle il est difficile de se dérober. Le numérique a toutefois contribué à la démocratisation de l’écriture chez des populations relativement éloignées de celle-ci. Dans les SMS, les conversations en chat et les commentaires sur les réseaux sociaux, il est possible de jouer avec les abréviations, les smileys, l’oralité, le registre familier ou encore la ponctuation.

Changer nos manières d’écrire va cependant à l’encontre d'une tradition scolaire se donnant pour but d'initier les élèves aux plus délicates subtilités du français. Malgré les intentions louables des réformateurs désireux de rapprocher l’écriture de la langue de sa prononciation réelle, le poids de l’étymologie et du sens des mots explique la permanence des écarts et, en retour, la difficulté de l’apprentissage du français écrit, les nombreuses règles souffrant de non moins nombreuses exceptions.

Il y a toutefois un revers (positif) à cette médaille : « Le français, plus que toute autre langue romane, à cause du nombre important d’homophonies (mots qui se prononcent de la même manière) non homographes (mots identiques à l’écrit), offre la possibilité aux scripteurs de jouer avec les mots, de transformer cette correspondance en un atout et en un prodigieux ressort de l’ironie et de la satire. » Les écrivains (à l’image de ceux de l’Oulipo) et les artistes (chanson, rap, slam) se sont saisis de ces ressources, désormais renouvelées par l’écriture électronique contemporaine, qui constitue un nouvel espace de liberté.

La maîtrise de l’orthographe reste donc nécessaire, mais un retour sur son histoire invite à ne pas la sacraliser, et à prendre conscience des choix politiques qui ont conditionné la mise par écrit de la langue, avec les effets sociaux que cela implique. La connaissance de l’orthographe est en effet source de distinction, même si la faute fait partie intégrante de l’apprentissage de l’écriture. Gabriella Parussa plaide ainsi pour une réforme modérée de l’orthographe, qui simplifierait sans bousculer, ou au moins pour une application des rectifications de 1990.