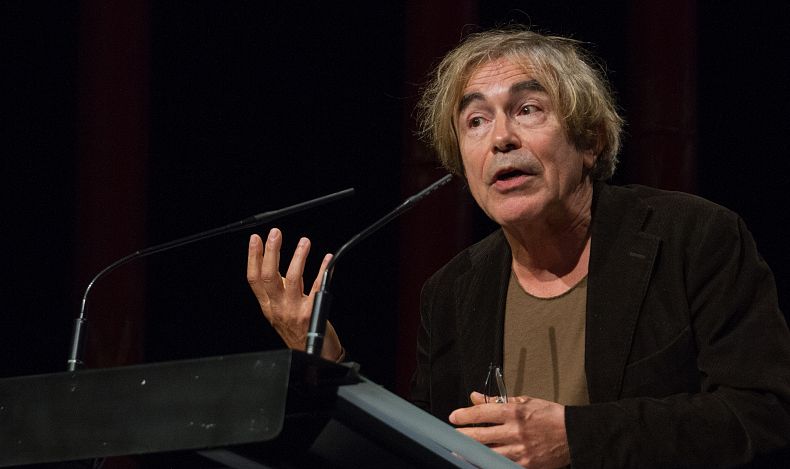

À travers un lexique rigoureux se déploie l'œuvre du philosophe François Jullien, qui interroge les évidences occidentales à partir de la pensée chinoise.

Sous la forme d’un lexique, Jean-Pierre Bompied et Pascal David présentent de manière systématique la pensée du philosophe contemporain François Jullien. Ils en déploient les concepts fondamentaux qui soutiennent, ce qu’on pourrait appeler avec Michel Foucault, le « diagnostic du présent ». Ce diagnostic souligne que nous vivons dans une société saturée par la communication et la consommation, qui contribue à l’inertie de l’intelligence. En réaction à ce constat, la philosophie se place en état d’alerte : elle ouvre un chantier pour repenser le monde autrement et nous pousse à nous extraire de cette inertie.

Le lexique présenté ici est organisé en ordre alphabétique. Il retient l’essentiel de la pensée publiée de Jullien et explore à chaque entrée la signification d’un concept et sa place dans son œuvre. Certaines rubriques sont enrichies par des bibliographies fournies par Pascal David, d’autres non.

Ce lexique se présente comme une sorte de « boîte à outils », selon une autre expression de Michel Foucault. Jean-Pierre Bompied va même jusqu’à déclarer qu’il serait difficile, voire impossible, d’appréhender les textes du philosophe « sans la maîtrise de ce lexique ». La formule est sans doute excessive, mais souligne le rôle structurant de ce réseau de concepts.

Un itinéraire conceptuel

Pour comprendre la démarche de François Jullien, philosophe et professeur à Paris, il faut d’abord rappeler qu’il est à la fois helléniste et sinologue et à la tête d’une œuvre déjà abondante. Celle-ci s’est construite dans un va-et-vient entre deux pôles : la pensée grecque, fondement de la tradition philosophique occidentale, et la pensée chinoise, qui lui a offert un puissant levier de décentrement critique. Au fur et à mesure des ouvrages, Jullien a tissé un filet conceptuel dont ce lexique s’efforce d’en fixer les grands traits — avec cette singularité qu’il paraît avant l’achèvement complet de l’œuvre.

Le lexique restitue le mouvement de cet itinéraire croisé entre pensée grecque et chinoise. Certaines entrées correspondent davantage à la première phase du parcours de Jullien, marquée par le détour stratégique par la Chine, dont l’altérité, du fait de son extériorité et de sa cohérence propre, permet de prendre des distances avec les évidences de la pensée européenne. La Chine occupe en effet une place spécifique : contrairement aux cultures musulmane ou indienne, avec lesquelles l’Europe a entretenu des liens historiques étroits, la Chine constitue pour Jullien une altérité plus franche. Ainsi, plutôt que de simplement constater des différences — entre pensée grecque et pensée chinoise — il s’agit de produire un véritable écart opératoire, qui défait les adhérences conceptuelles de notre tradition et dégage d’autres lignes de pensée. D’autres rubriques du lexique relèvent de la seconde phase du parcours de Jullien : un retour à la philosophie occidentale, à partir du chantier ainsi rouvert. Enfin, les entrées qui renvoient aux travaux les plus récents tentent de re-problématiser la philosophie classique. Cette dynamique se prolonge dans l’action d’une association créée par Jullien, « Dé-coïncidence », qui favorise un échange horizontal et fédérateur autour de ses idées, sans répéter les anciennes formes idéologiques.

Les auteurs du lexique ont choisi de ne pas alourdir l’ouvrage par des références aux penseurs étudiés par Jullien. Un nom échappe toutefois à ce choix : Maurice Merleau-Ponty. Son influence, notamment dans les réflexions de Jullien sur l’esthétique, est soulignée.

Il n’est pas nécessaire de lire l’ouvrage de manière linéaire, de A à V pour se former à la pensée du philosophe. On pourrait même dire que le format du lexique permet de sauter de rubrique en rubrique, on fonction des intérêts ou des renvois internes, ce qui initie le lecteur à un aspect important de la philosophie de Jullien : loin de perpétuer l’idéal de l’éducation classique, au parcours linéaire et progressif, ce cheminement singulier engage d’emblée dans une expérience de l’écart et de la « dé-coïncidence » — terme cher au philosophe.

Dé-coïncidence : penser d’autres ontologies

La dé-coïncidence est en effet l’un des concepts les plus caractéristiques de Jullien. Celle-ci ne se borne pas à désigner une simple disjonction. Elle nomme un processus actif, par lequel une pensée se dégage des évidences devenues invisibles à force d’habitude et ouvre ainsi de nouveaux possibles.

Un exemple — quelque peu convenu — de cette dynamique est la critique de la pensée cartésienne. Celle-ci, en séparant sujet et objet, en postulant une nature extérieure et neutre, en organisant l’espace et le temps selon un modèle planifié, et en promouvant un discours normatif, aurait figé la conscience dans un schéma de domination et de maîtrise. À cette architecture, Jullien oppose une pensée de la relation et de la transformation continue.

Au cœur de cette philosophie se trouve un renversement conceptuel majeur : le déplacement de l’être vers le vivre. L’« être », notion centrale de la tradition grecque et de l’ontologie occidentale, est mis à distance. Jullien lui préfère le « vivre », qu’il pense comme ce qui échappe à toute réification, ce qui ne se laisse pas capturer par un concept fixe. Le « vivre » s’entend à la fois comme une distance entre la vie biologique (le vital, le donné, l’immédiat) et la vie en devenir (l’existence, la tension, l’ouverture), mais aussi comme une opposition entre une vie étale, consumériste et passive, et une vie en essor, qui s’ouvre, se transforme, s’approfondit. Vivre, dans cette perspective, c’est s’engager dans un processus interne, souvent imperceptible, de maturation, sans lequel rien ne peut émerger.

Cette philosophie appelle à relire autrement certaines figures majeures : Freud, Valéry, Proust. Mais surtout, elle s’efforce de penser autrement, en s’écartant des formes réifiées, qu’elles soient issues de la révélation, de la dialectique ou de l’ontologie classique.