L'historien Éric Anceau propose une biographie accessible de Léon Gambetta. Figure incontournable de la IIIe République, ses combats restent d'actualité.

Petit-fils d’immigré italien, Léon Gambetta est devenu très tôt un animal politique. Ses talents d’orateur et son approche de la politique lui ont permis d’être rapidement populaire auprès des électeurs. Homme de la Défense nationale, il participe à tous les combats pour enraciner la République dans les années 1870 et est un des pères fondateurs de la IIIe République. L’historien Éric Anceau revient sur ce parcours remarquable dans une biographie particulièrement accessible.

Nonfiction.fr : En 2008, vous avez consacré une biographie de plus de 700 pages à Napoléon III, devenue une référence incontournable. Vous signez cette année une biographie consacrée à Léon Gambetta, de moins de 200 pages, format souhaité par les PUF. Rétrospectivement, à travers ces deux ouvrages, quel est votre regard d’historien sur le genre biographique en 2025 ?

Éric Anceau : Pendant très longtemps, la biographie n’a pas eu bonne presse parmi les universitaires. Des Annales à Pierre Bourdieu et son célèbre article de 1986 sur l’illusion biographique, on lui a reproché de privilégier les destins individuels sur les grandes évolutions historiques, de déterminer les événements significatifs d’une existence a posteriori, voire de sombrer dans l’anecdotique, et pour ces raisons le genre a été abandonné pendant longtemps à des romanciers (André Maurois, Henri Troyat…) ou des historiens populaires mais en marge du « système » (André Castelot, Alain Decaux…). Il a fallu les thèses de Pierre Guiral sur Prévost-Paradol dans les années cinquante et de Pierre Sorlin sur Waldeck-Rousseau et Jean-Marie Mayeur sur l’abbé Lemire dans les années soixante et les énormes succès éditoriaux des biographies très solides de Paul Murray Kendall sur Louis XI (1974) et de Jean Tulard sur Napoléon (1977) pour que le regard des universitaires change vraiment. En 2005, François Dosse a bien montré et expliqué le retour en grâce de la biographie dans un ouvrage pénétrant.

Ces biographies peuvent ne porter que sur la personnalité étudiée qui peut être une grande figure ou un inconnu, se servir d’elle pour brosser le tableau d’une époque, mettre l’accent sur son action ou sur sa mémoire et sa postérité. La biographie peut même, comme dans le cas du Louis-François Pinagot d’Alain Corbin (1998), constituer un genre hybride au carrefour de l’histoire et de la littérature. Selon moi, tous les genres sont légitimes du moment qu’ils nous font avancer dans notre connaissance du passé et/ou qu’ils nous font réfléchir et débattre.

Mes deux biographies que vous évoquez répondent à deux approches intellectuelles, deux façons pour l’historien de travailler, deux modèles éditoriaux radicalement différents. « Mon Napoléon III » est un travail qui repose sur plus de dix années d’investigation en archives et, comme vous le soulignez, c’est un livre très volumineux et totalement sourcé. Dans le même genre, mais à une échelle encore plus importante, puisque j’y travaille à mes heures perdues depuis plus de vingt ans, je prépare une biographie de Thiers à paraître chez Perrin en 2027. Mon Gambetta est un travail de commande de mon ami Olivier Coquard pour les Presses Universitaires de France, mais aussi pour Frémeaux associés. Il s’agit d’une part d’une synthèse sans notes infrapaginales (mais avec toutefois une bibliographie) rédigée dans l’unité d’un seul été et, d’autre part, une adaptation libre de celle-ci sous forme de trois CD audio que j’ai enregistrés en un jet et sur deux jours. Gambetta est une personnalité qui est au cœur de mes recherches depuis plus de trente ans ; il peut permettre de faire passer un certain nombre de messages à nos concitoyens en perte de repères ; quant au format et aux deux supports, ils donnent l’espoir de toucher un public très large et différent des lecteurs habituels des livres historiques. J’ai accepté de relever ce défi avec un grand plaisir et une pointe de curiosité.

On ne peut comprendre Léon Gambetta sans aborder sa carrière d’avocat et l’orateur qu’il a été. Il entame celle-ci, à 23 ans, en 1861. D’abord commis d’office, il gravit les échelons, gagne ses procès et se construit progressivement une clientèle. Très théâtral, il se démarque par son éloquence. Quel genre d’avocat était-il ?

Sous ses dehors de dilettante, Gambetta est un grand travailleur qui est servi par une prodigieuse mémoire. Je raconte dans le livre qu’avant même de se lancer dans des études de droit – il a alors treize ou quatorze ans, il se procure chez un notaire un code juridique qu’il dévore, avant de demander à sa jeune sœur de l’interroger au hasard et de lui répondre infailliblement et en citant des passages entiers du livre par cœur. Une fois devenu avocat, non seulement Gambetta maîtrise ses dossiers, mais il est servi par son éloquence.

Il est un vrai méridional – il est d’origine italienne par son père (et demeure même de nationalité italienne jusqu’à sa majorité) mais il est également de vieille souche quercynoise par sa mère et a passé toute son enfance à Cahors. Son éloquence est chaude et appuyée par des gestes et des effets de manche. Certains de ses détracteurs – car il en a – le surnomment même « Gesticulata », ce qui ne l’empêche pas, bien au contraire, de gagner de nombreux procès.

Il se saisit très tôt d’affaires politiques. Il défend ainsi en 1862 des prévenus accusés d’avoir été mêlés à un complot contre Napoléon III, se prononce également pour l’unification italienne derrière le Piémont et Victor-Emmanuel. À quel moment se rapproche-t-il des députés de l’opposition républicaine ?

Gambetta fait partie de ces très nombreux avocats républicains du XIXe siècle, sans remonter à la Révolution qui en a aussi vu s’illustrer beaucoup. On citera Jules Favre, Jules Grévy ou Adolphe Crémieux le ministre de la Justice de 1848 et, plus près de lui en âge, Jules Ferry, Charles Floquet ou Eugène Spuller. Il est leur cadet, mais déjà reconnu – et parfois jalousé – pour son talent. Crémieux le prend d’ailleurs dans son cabinet et le considère un peu comme son fils spirituel.

Lui qui a toujours été républicain met son éloquence au service de la cause commune dans plusieurs procès politiques retentissants dont le « procès des 54 » de 1862 que vous citez et dans lequel il plaide aux côtés de Spuller qui devient par la suite son fidèle lieutenant et obtient une peine minime pour son client, un jeune ouvrier qui lui témoigne ensuite sa gratitude tout au long de sa vie. Cependant, pour Gambetta comme pour la plupart de ses collègues, le prétoire n’est qu’une propédeutique à la carrière politique. De fait, les avocats sont mieux préparés que d’autres pour exercer ensuite des responsabilités politiques qui passent à l’époque principalement par la tribune parlementaire. Ils connaissent le droit et savent parler en public. Ils ont d’ailleurs des sociétés ou conférences où ils évoquent les grandes questions du moment sous forme de débats contradictoires. La plus célèbre d’entre elles est la Conférence Molé où Gambetta est très fier d’entrer et où il s’illustre rapidement.

Dès qu’il a un moment libre, il se rend aussi avec ses amis au Palais-Bourbon pour assister dans les tribunes aux séances du Corps législatif – l’assemblée qui vote les lois et le budget sous le Second Empire. Leur assiduité fait surnommer ces jeunes avocats les « auditeurs au Corps législatif » comme il y a des auditeurs au Conseil d’État. Eux n’ont aucune fonction officielle, mais déjà une grande influence, en particulier Gambetta. Le président Morny demande un jour à un secrétaire qu’il lui signale ce jeune homme dont on lui a tant parlé et l’observe longuement à travers son monocle. Quant aux députés républicains alors peu nombreux, ils parlent sous le contrôle de Gambetta qui n’a encore que 27-28 ans et certains tremblent devant ses jugements. En effet, il commente les séances dans les cafés environnants en imitant les uns et les autres et certains n’en sortent pas à leur avantage.

Lors des élections législatives de 1869, sa réputation est telle qu’il peut choisir où se présenter. C’est dans la première circonscription de la Seine qu’il décide de faire campagne sous la forme d’une démocratie participative, en collectant des cahiers d’électeurs (programme de Belleville). Il se présente dans plusieurs circonscriptions, notamment à Marseille. Qu’est-ce qui le différencie en tant que candidat ?

Effectivement, Gambetta n’est alors plus seulement célèbre au sein de la petite élite de l’époque, mais auprès des Français et même à l’étranger. Il l’est depuis la fin de l’année 1868 et le procès de la souscription Baudin. Ce représentant du peuple républicain a été tué sur une barricade, en décembre 1851, en tentant de s’opposer au coup d’État du président Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Alors que l’Empire se libéralise dans les années 1860, les républicains proposent de faire construire un monument à sa mémoire par souscription publique lancée dans la presse. Lors du procès des directeurs de journaux et des journalistes, Gambetta qui défend l’un d’eux, se livre au premier réquisitoire public contre le coup d’État depuis 1851 et son morceau d’éloquence et de bravoure frappe les esprits et est diffusé en brochure à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires à travers la France et en extraits dans la presse étrangère. Le jeune avocat – il n’a encore que 31 ans - devient l’homme qui a osé défier Napoléon III.

Dès lors, il s’impose comme candidat républicain pour les élections législatives générales du printemps 1869. Les électeurs républicains de Marseille et ceux de Belleville, commune nouvellement intégrée à Paris en 1860, lui proposent d’être leur candidat. À l’époque et tel sera le cas encore pendant plusieurs décennies, il est possible de se présenter dans plusieurs circonscriptions et les opposants républicains à l’Empire en usent et en abusent.

À Paris, Gambetta accepte de souscrire au programme radical que lui proposent ses électeurs, des ouvriers, des artisans et des petits commerçants pour la plupart, et ce programme est rapidement surnommé le « programme de Belleville » : élection des maires y compris à Paris, séparation des Églises et de l’État, instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, instauration d’un impôt sur le revenu. Tout cela, Gambetta l’accepte facilement car ce sont ses propres idées. En revanche, certains points lui déplaisent comme la suppression des armées permanentes qu’il juge être une folie face au danger prussien. Néanmoins, il le signe. À Marseille, où l’électorat est beaucoup plus divers qu’à Belleville, il présente un programme plus vague, plus modéré, plus rassurant… et moins engageant.

Il est élu dans les deux circonscriptions et choisit de représenter Marseille. Il explique publiquement son choix par la plus grande facilité à faire élire un autre républicain pour le remplacer à Belleville qu’à Marseille. C’est rigoureusement exact et, de fait, c’est ce qui arrive à l’automne. Cependant, il se garde bien de dire que cela l’arrange bien : il n’aura pas de compte à rendre aux Bellevillois sur le contrat passé avec eux, forme de mandat impératif ! L’opportunisme de Gambetta dont nous reparlerons peut-être est déjà là.

À la fin de l’année 1870, il est l’homme du 4 septembre et de la Défense nationale. Quelles sont ses premières mesures alors que le pays est envahi ?

Gambetta joue un rôle déterminant dans ces heures décisives. Lorsque le peuple de Paris apprend que Napoléon III a été vaincu et fait prisonnier par les Prussiens à Sedan, il envahit le Palais-Bourbon pour réclamer la déchéance impériale et la proclamation de la République. C’est le député Gambetta qui prend alors les choses en main. S’il proclame la République, il entend aussi que la Révolution en cours ne déborde pas et ce pour deux raisons : il est au fond beaucoup plus modéré que ceux que l’on appelle « les rouges » et, grand patriote, il ne veut surtout pas que le pays sombre dans la guerre civile alors que l’ennemi marche déjà sur Paris. C’est lui qui entraîne la foule vers l’Hôtel de Ville où le gouvernement provisoire est présenté à la foule. Alors que ses collègues voudraient le cantonner dans un rôle subalterne, il s’empare du ministère de l’Intérieur.

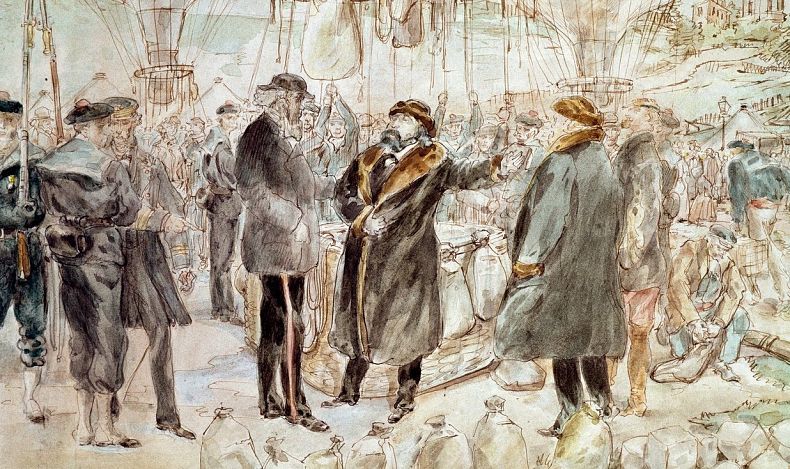

À ce poste, il annonce au pays la proclamation de la République par le télégraphe, remplace les préfets impériaux par des républicains et commence à républicaniser la France. Après l’encerclement de la capitale, il la quitte en ballon – cet épisode incroyable à l’époque est bientôt repris par la propagande républicaine –, pour organiser la défense en province. À Tours puis à Bordeaux, il cumule les ministères de l’Intérieur et de la Guerre, fait preuve d’une énergie débordante, lève de nouvelles armées, se mêle de stratégie. Mais n’est pas le grand Carnot – qu’il a en tête –, qui veut. Cela, comme on le sait, ne suffit pas.

Vous retracez ses rivalités au sein des républicains ou encore son rôle contre Mac Mahon. Quel rôle joue-t-il dans la construction d’une IIIe République pleinement républicaine, entre 1870 et 1879 ?

Le rôle qu’il joue est là aussi fondamental et, pour le coup, est une totale réussite. Alors que les élections législatives de février 1871 ont donné une majorité aux monarchistes et qu’à deux reprises – à l’été 1871 d’abord et à l’automne 1873 ensuite –, une restauration est tentée au profit d’Henri V, comte de Chambord, Gambetta ne désespère jamais. Il se fait l’inlassable commis voyageur de la République, passant une partie de sa vie dans les trains pour prononcer de grands discours à travers toute la France devant des foules de plusieurs milliers de personnes. Positiviste comme la plupart des républicains de sa génération, il croit fermement qu’il est possible de gagner les masses à la République par la persuasion, par la raison, par l’école, par les élections. Il est alors, comme je le rappelle dans mon livre, l’un des meilleurs connaisseurs de la carte électorale de la France, si ce n’est le meilleur, grâce à tout un réseau d’informateurs et de fidèles. Avec ces derniers et avec l’aide de riches bailleurs de fonds, il fonde un journal, La République française qui, en plus de servir sa cause personnelle, donne un programme au parti républicain. Son équipe constitue une sorte de shadow cabinet à l’anglaise, prête à exercer le pouvoir le moment venu.

Mais surtout Gambetta s’illustre au moment de l’élaboration et du vote des lois constitutionnelles en 1874-1875. C’est lui qui fait aboutir le compromis orléano-républicain qui installe la République. Alors que ses amis républicains ne veulent entendre parler ni d’un mandat présidentiel long de sept ans, ni d’une seconde chambre, le Sénat, élue au suffrage universel masculin indirect et destinée à modérer la Chambre des députés, il parvient à les convaincre que ce sont les seuls moyens de faire accepter la République aux orléanistes et de dégager ainsi une majorité. On qualifie alors Gambetta et ses amis d’opportunistes et le nom leur est resté. Il n’en demeure pas moins qu’il a eu raison puisque, comme il l’avait annoncé à ses amis, les républicains finissent par gagner le marché de dupes conclu avec les orléanistes et par conquérir en quatre ans toutes les institutions.

L’un des épisodes majeurs de la période auquel vous faites allusion dans votre question est la crise du 16 mai et les élections législatives de 1877 qui la suivent. Lors de la campagne électorale, Gambetta a menacé le président de la République Mac Mahon en lui lançant que lorsque les urnes auraient rendu leur verdict, il lui faudrait se soumettre ou se démettre. Et, de fait, celui-ci a d’abord dû se soumettre à l’automne 1877… avant de se démettre en janvier 1879 !

Vous le présentez comme le « plus populaire des républicains ». Vous venez également de publier une Histoire de la nation française, aux éditions Tallandier. Quelle place occupe aujourd’hui Gambetta dans notre patrimoine républicain ?

Je consacre un chapitre entier à la popularité inouïe de Gambetta auprès des masses républicaines à la fin des années 1870 : voyages triomphaux à travers la France, diffusion d’images d’Épinal glorifiant son action publique, circulation de bustes, d’assiettes, de tabatières à son effigie. On peut parler d’un véritable culte de la personnalité. C’est inédit dans la jeune République et explique que cela suscite de nombreuses jalousies dans le camp républicain. Jules Grévy, président de la République à partir de janvier 1879, qui n’a jamais aimé Gambetta ne se résout à l’appeler à la tête d’un cabinet que quand il sait que la combinaison va échouer et, de fait, « le grand ministère Gambetta » (nommé ainsi par dérision) dure à peine plus de deux mois, de la mi-novembre 1881 à la fin janvier 1882, et est l’un des plus courts de toute la Troisième République. Gambetta meurt en cette fin d’année 1882 à seulement 44 ans et avant d’avoir donné sa pleine mesure.

Et pourtant il a droit à des obsèques nationales, son nom est donné à de très nombreuses voies à travers la France et son cœur est transféré au Panthéon en 1920 pour le cinquantenaire de la République. C’est dire son importance à l’époque. Comme je le rappelle dans le livre, elle a duré jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Depuis, son image s’est peu à peu estompée dans la mémoire collective et Gambetta apparaît sans doute aujourd’hui trop cocardier, trop attaché à des principes républicains et des valeurs remis en cause quotidiennement, et sa défense de la colonisation, indéniable mais tardive et totalement décontextualisée, ne fait rien pour arranger les choses. Je pense pourtant qu’il a encore beaucoup à nous dire !