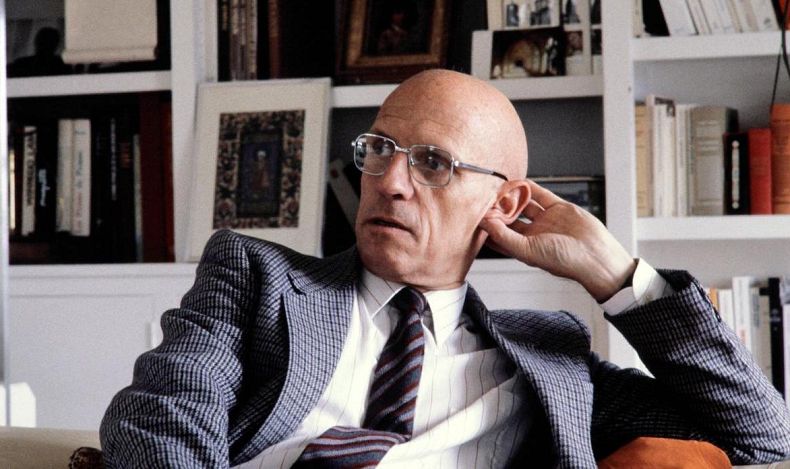

Pascal Engel confronte la pensée de Michel Foucault, questionnant ses conceptions du savoir, des normes et de la vérité, au nom d’une philosophie du sujet issue des Lumières.

Pascal Engel, philosophe d’orientation analytique et logique, auteur de plusieurs livres portant sur les questions de connaissance et de normes du savoir, consacre son dernier ouvrage à Michel Foucault (pour partie issu de publications antérieures). Il y opère une critique percutante des positions du philosophe, fondée sur une lecture rigoureuse de son œuvre et de ses concepts de vérité, de savoir et de normes. Ainsi, l’ouvrage se présente moins comme un simple commentaire de l’œuvre de Foucault que comme une véritable mise en débat.

Pour ce faire, Engel étudie les principales œuvres de Michel Foucault, ainsi que plusieurs articles, notamment ceux que le philosophe a consacrés à la pensée de Nietzsche. Il s’inscrit ainsi dans la lignée des critiques déjà formulées par Jacques Bouveresse — à qui l’ouvrage est d’ailleurs dédié. Plus largement, l’auteur se revendique de la philosophie du sujet et fait remonter son héritage aux Lumières.

Foucault et les normes

Engel commence par résumer son interprétation de la conception foucaldienne des normes, donnant au lecteur un aperçu de sa méthode et de ses thèses. Les normes apparaissent chez Foucault comme des instruments de gouvernement des corps et des esprits, intégrés dans des dispositifs de pouvoir. Ces normes diffusent un pouvoir insidieux qui opère grâce à l’autorité du savoir — celui des experts, des institutions, de la science. Cette articulation entre savoir, pouvoir et vérité est bien connue : le pouvoir produit du savoir, et ce savoir-pouvoir fonctionne comme un système d’autorité légitimé, incarnant la vérité. C’est ce que montrait déjà Pierre Macherey dans son ouvrage De Canguilhem à Foucault, la force des normes (Paris, La Fabrique, 2009).

Mais Engel retrace la formation progressive de cette notion dans l’œuvre de Foucault, en particulier à partir des analyses inspirées de Georges Canguilhem, justement, sur la normalité biologique. D’une certaine manière, Foucault aurait sorti cette notion de son cadre singulier au sein des sciences du vivant, pour l’appliquer au champ des sciences humaines. Il décrit grâce à elle les cas de la psychiatrie, de la prison, de l’hôpital, et de toutes les institutions qui produisent des « normes » (des règles, des disciplines, des sanctions) pour le comportement humain. C’est ainsi à travers ces institutions que se met en place un véritable quadrillage normatif, déployant une emprise sociale sur les corps.

La question du sujet

Mais l’enjeu du livre dépasse largement une simple histoire des normes et même un commentaire de l’œuvre de Foucault. Il touche à une question philosophique centrale pour notre époque : celle du sujet. Engel montre que Foucault refuse de rapporter la constitution des normes à un sujet de la connaissance. Dans sa perspective, les normes émanent de systèmes de pouvoir, et le sujet — s’il en existe un — n’est qu’un effet de ces structures et de leurs configurations historiques. En d’autres termes, ce n’est pas le sujet qui produit la vérité, mais le pouvoir-savoir qui produit à la fois la vérité et le sujet apte à la recevoir.

Ces normes, pour Foucault, sont avant tout des règles sociales qui fonctionnent comme des instruments d’asservissement. Elles n’existent pas dans un monde abstrait, séparé des faits ou des pratiques, et encore moins dans un univers régi par un sujet libre, capable de choisir ou de définir les formes légitimes d’autorité. Les normes — qu’elles soient morales, juridiques ou sexuelles — sont toujours liées à des dispositifs de pouvoir qui les produisent et les imposent.

Or, Engel s’inscrit en faux contre cette position. Il cherche à sauver l’idée d’un sujet libre et conscient, capable de jugement et de création. Il rappelle que cette tension entre subjectivité et historicité traverse toute la réception de Foucault, souvent formulée en termes d’opposition entre un sujet transcendantal de type kantien (définissant des valeurs universelles et an-historiques), d’une part, et des conditions de possibilité historiques, marquées par les rapports de pouvoir, d’autre part. L’une des difficultés de cette opposition réside notamment dans le fait que Foucault — et ses commentateurs — emploient un langage kantien pour parler d’« a priori historiques ».

Une double critique morale et épistémologique

Cette opposition philosophique prend une forme particulièrement percutante sur le terrain de la morale et de l'épistémologie, discutées dans l'ouvrage par Engel.

Pour Foucault, les règles morales ne sont pas fondées en raison mais sont le fruit de pratiques sociales et de mécanismes de contrôle contingents — c'est-à-dire historiquement situés. Dès lors, il devient impossible, selon Engel, de définir un domaine de ce qui est permis ou interdit dans l’absolu. Les normes, dans cette perspective, ne sont en effet ni universelles ni contraignantes en elles-mêmes : elles ne le deviennent que par l’effet de dispositifs de pouvoir. En somme, alors que Foucault met au jour des structures de pouvoir et de contrôle et relativise ce faisant le contenu des règles morales, Engel veut préserver les droits du sujet moral, au risque de maintenir le souci d’une constitution normative universelle — dont on voit bien les difficultés à établir des critères essentiels pour le bien et le mal ou le juste et l’injuste.

Le second grand axe du livre relève davantage de l’épistémologie et concerne la notion de vérité — champ de prédilection d’Engel. Foucault récuse en effet la conception traditionnelle et logique de la vérité conçue comme correspondance ou cohérence d’un énoncé avec un fait réel. Il développe au contraire l’idée d’une généalogie de la vérité, laquelle ne peut être comprise que par une approche perspectiviste du savoir et à partir d’un désir (de vérité). Cette généalogie prétend ainsi énoncer les conditions de possibilité des dispositifs, institutions et pratiques qui donnent lieu à l’établissement de discours vrais.

Engel critique cette position sur deux fronts. D’abord, il accuse Foucault de contradiction : même en refusant une théorie classique de la vérité, Foucault semble supposer une certaine unité de la vérité, une identité implicite entre pensée et être. Ensuite, Engel soulève une question centrale : ne faut-il pas distinguer entre la théorie de la vérité (qui traite de sa prédication) et celle de son acceptabilité (qui relève de conditions sociales ou politiques) ? Il rapproche cette dernière position de l’idée de Hobbes, selon laquelle, dans une logique de pouvoir pur, il est toujours dans l’intérêt du dominant de faire croire n’importe quoi — y compris que les trois angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un carré.

En somme, Foucault et les normes du savoir peut être lu de deux manières : comme une critique virulente — quoique assez classique — de la pensée de Foucault, ou comme une invitation à repenser les rapports entre vérité, pouvoir, et subjectivité à la lumière d’une tradition rationaliste et universaliste. L’intérêt majeur de l’ouvrage est de proposer une discussion philosophique engagée et documentée, qui invite à ne pas se satisfaire de formules simplificatrices et caricaturales, ni du côté de Foucault, ni du côté de ses critiques.