Les contributions publiées sous la direction de l'historien Houari Touati dans « Ibn Khaldûn et les sciences humaines » mettent au jour les résonnances scientifiques de l'œuvre du penseur médiéval.

C’est une passion qui remonte à loin. Depuis son exhumation, au début du XIXe siècle, par l’orientaliste Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), l’intérêt pour l’œuvre et la pensée d’Ibn Khaldûn (1332-1406) n’a guère cessé de croître à travers le monde. Considéré par nombre de chercheurs comme l’un des plus éminents précurseurs de l’histoire, de la sociologie et même de la théorie politique, il est aujourd’hui encore l’objet d’une impressionnante production éditoriale.

Si l’intérêt pour Ibn Khaldûn a longtemps été moins marqué en France qu’ailleurs, il connaît aujourd’hui un regain notable, en particulier dans les milieux académiques. Au moins trois livres ont été consacrés au penseur maghrébin durant l’année 2024. Après Ibn Khaldûn. Itinéraires d’un penseur maghrébin de Mehdi Ghouirgate (CNRS Éditions, 2024) et Ibn Khaldûn. Anthologie de Gabriel Martinez-Gros (Passés / Composés, 2024), un autre ouvrage publié sous la direction du chercheur Houari Touati, Ibn Khaldûn et les sciences humaines. La médiation du naturalisme (Le Cerf, 2024), vient de mettre au jour l’actualité scientifique de l’œuvre et de la pensée du savant médiéval.

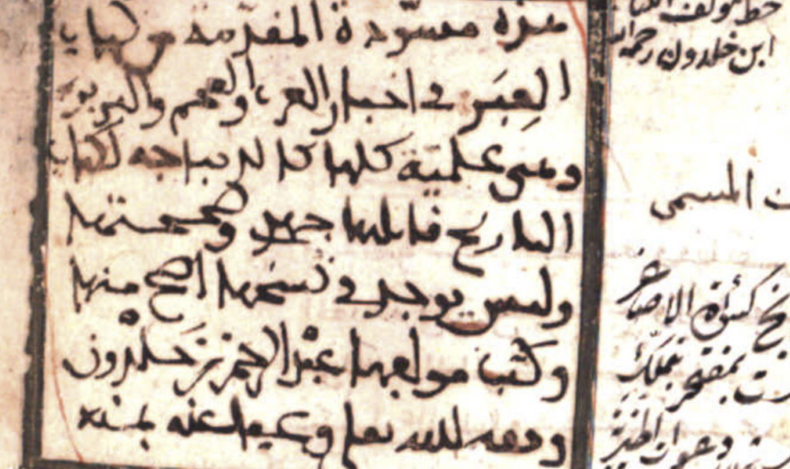

Éminent penseur de l’Islam médiéval, Ibn Khaldûn, admis parmi les philosophes et historiens illustres de son époque, lègue une œuvre dont la modernité ne cesse d’étonner aussi bien chez les lecteurs curieux que dans les cercles spécialisés. Ayant passé l’essentiel de sa vie au service de l’État au Maghreb, son œuvre majeure, Le Livre des exemples, et surtout sa célébrissime introduction dénommée al-Muqaddima, recèlent une épistémologie moderne, une linguistique complexe, une théologie rationnelle rigoureusement échafaudée, une méthode historique adossée sur la philosophie aristotélicienne et une pensée novatrice du fait politique.

Explorant en profondeur la notion de sciences humaines en tant qu’invention de la philosophie de langue arabe aux confins du VIIIe siècle à Bagdad, l’ouvrage dirigé par Houari Touati regroupe pertinemment les efforts de huit parmi les meilleurs spécialistes internationaux du savant d’ascendance andalouse pour explorer les fondements et les articulations de sa pensée avec les sciences humaines et sociales telles qu’elles sont conçues et pratiquées aujourd’hui.

L’approche causale des phénomène sociaux

Dans un contexte marqué par la multiplication des tentations impérialistes et néocolonialistes, les références courantes à Ibn Khaldûn, le penseur phare de la grandeur des empires, peinent à dépasser certains lieux communs de nature décliniste. Sa théorie inscrivant la naissance et la disparition des civilisations dans des cycles historiques qui recommencent éternellement fascine les penseurs-amateurs d’un dit « déclin de l’Occident » qui serait imminent, et fait de ce génie universel une référence fétiche pour nombre de cercles de la pensée néoconservatrice.

Le rôle qu’accorde le théoricien du fait politique à la violence, à l’impôt et aux solidarités de groupe dans la construction de l’État et de son effondrement est largement connu. Mais par-delà les mésusages et les anachronismes faisant de l’historien la figure de proue du « choc des civilisations », les contributions regroupées dans Ibn Khaldûn et les sciences humaines. La médiation du naturalisme exposent au lecteur l’œuvre khaldûnienne dans son exhaustivité, détaillent ses aspects les moins connus et, par conséquent, réfutent les « vérités alternatives » précitées.

En ce sens, la science de la civilisation que propose cette œuvre accorde à l’être humain le fait d’avoir prise sur ses actions, sur son agir d’animal politique. Cette attribution fait de lui un fabricant du social, un être en capacité d’actualiser sa politicité en société. Bien que la socialisation de l’être humain ne soit pas la stricte transcription de son vouloir, la nature humaine ne s’accomplit que dans son actualisation sociale. En historien attentif aux évolutions de son monde, les analyses des sociétés maghrébines de son époque intègrent dans leur déploiement l’écart qui se creuse entre le passé et le présent tout en soulignant les moments de continuité historique. Nul besoin de recourir au schéma explicatif de la cause lointaine ou finale : les changements qui affectent les individus et les groupes peuvent être compris par « des causes qui n’ont rien de final ». La connaissance de la causalité des phénomènes sociaux permet d’étudier la société comme un objet physique.

Selon Houari Touati, le directeur de la revue Studia Islamica, cette approche épistémologique expliquant le social par le social, c’est-à-dire qui applique le principe de causalité aux phénomènes sociaux, est l’une des grandes leçons de l’héritage khaldûnien, dans le sens où son naturalisme aristotélicien est consubstantiellement audible aux sciences sociales modernes. Dans sa contribution intitulée « Ibn Khaldûn et la médiation durkheimienne », le chercheur démontre que Durkheim partage avec l’historien la vision du phénomène humain comme un phénomène naturel.

Repérant chez les deux penseurs un intérêt commun pour l’étude des formes particulières de solidarité (domestique, professionnelle, nationale, etc.), et une méfiance vis-à-vis des explications psychologiques des phénomènes sociologiques, Houari Touati donne des exemples de certaines assertions et propositions théoriques d’Ibn Khaldûn qui se recoupent avec ce qu’écrivait Durkheim dans Les Règles de la méthode sociologique : c’est seulement « dans la nature de la société elle-même qu’il faut chercher l’explication de la vie sociale » .

Entre la linguistique et la théologie rationnelle

Les contributions réunies dans Ibn Khaldûn et les sciences humaines mettent également l’accent sur deux domaines disciplinaires chers au savant maghrébin, la linguistique et la logique, que les contributions de Pierre Larcher et de Delfina Serrano éclairent dans le détail.

Dans la première, intitulée « Aspects linguistiques de la pensée d’Ibn Khaldûn », le philologue Pierre Larcher revient sur l’importance qu’accorde Ibn Khaldûn à l’apprentissage de la langue arabe. Écrivant dans un contexte où toutes les sciences se sont développées dans cette langue, le savant préconisait que l’étude du Coran et des hadith-s (paroles attribuées au messager de Dieu Muhammad) doit être impérativement précédée par la maîtrise scrupuleuse des sciences philologiques arabes : la lexicographie, la grammaire, la syntaxe, la stylistique et la littérature.

À côté de cet intérêt pour la formation, Pierre Larcher démontre l’existence d’une réflexion de type linguistique dans l’œuvre du penseur qui, elle, a largement influencé les arabisants occidentaux. À titre d’exemple, on trouve dans plusieurs parties du Livre des exemples une classification croisée des dialectes sur les plans géographique (dialectes orientaux vs dialectes maghrébins) et social (parlers nomades vs parlers sédentaires), la distinction entre les parlers nomades (plus « conservateurs ») et les parlers sédentaires, la présence de descriptions de type diglossique permettant de penser l’arabe en variétés séparées, ainsi que quelques propositions pour élaborer la grammaire des dialectes. Au XIXe siècle, une partie de ces explorations linguistiques ont également eu une influence sur le réformateur Rifa‘a al-Tahtawi.

Dans la seconde, titrée « Ibn Khaldûn et la théologie rationnelle », la chercheuse Delfina Serrano revient sur une originalité de l’œuvre khaldûnienne, à savoir la coexistence de deux systèmes de pensée en son sein. Quand Ibn Khaldûn écrit, à l’âge de dix-neuf ans, son Lubab al-muhassal fi usul al-din, un commentaire du Muhassal – ce classique de la pensée arabe et islamique écrit par le philosophe et théologien ash‘arite al-Razi –, il exprime aussi bien son attachement à la philosophie que son scepticisme à son encontre. En dépit de son admiration pour al-Razi, il se réfère aux livres d’un autre théologien, al-Ghazali, l’auteur de L'incohérence des philosophes (Tahafut al-falasifa), pour critiquer les croyances dogmatiques des philosophes.

Rejetant de la spéculation rationnelle sur le divin, intégrant la logique aristotélicienne et d’importants concepts philosophiques dans sa conception de la théologie, le théoricien de la civilisation ne transige pas sur son scepticisme, sur la capacité de la raison à atteindre la « vérité » théologique. D'un côté, il rejette la philosophie au nom de l’ash‘arisme, de l'autre, il adopte une approche philosophique en conservant la logique comme outil scientifique, soulignant qu'aucun scientifique véritable ne peut exister sans une connaissance approfondie de cette discipline héritée des œuvres d’Aristote.

La place de l’individu dans l’histoire

Un autre aspect méritant l’attention dans ce livre est la relation entre les forces impersonnelles de l’histoire et l’exercice du choix individuel. Dans la pensée d’Ibn Khaldûn, la nature humaine tire ses caractéristiques particulières de l’environnement dans lequel ses participants sont élevés. Selon lui, il existe des forces qui suggèrent non seulement un certain degré de libre arbitre humain, mais aussi des possibilités d’éviter – ou du moins d’améliorer – les obstacles de l’histoire.

Dans cette perspective, les écrits khaldûniens consacrés à cette question impliquent une relative capacité de choix individuel influençant la structure sociopolitique dans son ensemble, et cela en raison du fait que Dieu a créé la capacité d’intention et d’acquisition du pouvoir. Certes, l’approche de l’action individuelle chez Ibn Khaldûn demeure mitigée en raison du fait qu’il passe sous silence le rôle des acteurs clés, réfute l’idée d’un Mahdi (le Messie attendu dans l’eschatologie islamique) et ne se prononce pas sur le pouvoir spirituel des saints. Mais, outre ce silence, la marge qu’il accorde à l’agir humain sur les régimes de l’histoire est significative. Elle se niche particulièrement dans les relations charismatiques, celles du souverain à ses sujets au premier chef. Ces relations d’influence rhétorique, de possession charismatique et de mise en récit de l’exercice de la souveraineté sont déterminantes dans l’évolution politique de chaque dynastie. Le pouvoir de persuasion et d’imagination créé un terrain politique propice pour le déploiement d’idées et de croyances susceptibles de fabriquer un consensus autour de la personne du chef de l’État.

Loin de considérer les individus comme les pions impassibles de l’histoire, la réflexion khaldûnienne enseigne que la raison humaine, décrite « comme une balance destinée à peser l’or mais parfois utilisée à tort pour peser des montagnes », doit dépasser la barrière des coutumes, des habitudes et des contraintes potentielles pour façonner un régime de connaissance et de volonté individuelle susceptible de favoriser la liberté de l’action humaine dans la cité.

Un penseur pour notre temps

Théoricien de l’histoire, épistémologue, philosophe du politique, moraliste et prédicateur aucunement oublieux des exigences de l’orthodoxie religieuse, plusieurs raisons incitent à lire Ibn Khaldûn aujourd’hui.

Certes défenseur d’un ordre politique et théologique signifiant la soumission humble de l’individu tant au souverain qu’à la divinité, les contributions réunies dans Ibn Khaldûn et les sciences humaines ouvrent à d’autres relectures et réappropriations modernes de l’héritage khaldûnien. De sa proposition d’une religion limitée par l’exercice de la raison, c’est-à-dire d’un rationalisme combiné à une théologie minimale laissée au pouvoir du juriste, ressortent des aspects qui, dans un contexte marqué par la montée des intégrismes religieux, peuvent constituer les bases solides d’un projet de pensée critique et émancipateur. Quant à son art de concevoir et d’écrire l’histoire, il est un plaisant voyage dans une vaste étendue d’intelligence et d’exactitude, un monument d’historiographie difficilement dépassable.

Pour aujourd’hui, disons qu’une révolution épistémologique khaldûnienne a eu lieu au XIVe siècle : celle qui a consisté à faire de l’histoire, c’est-à-dire de la connaissance universelle des sociétés humaines en étudiant leurs modes d’existence au passé et au présent, une science de l’homme.