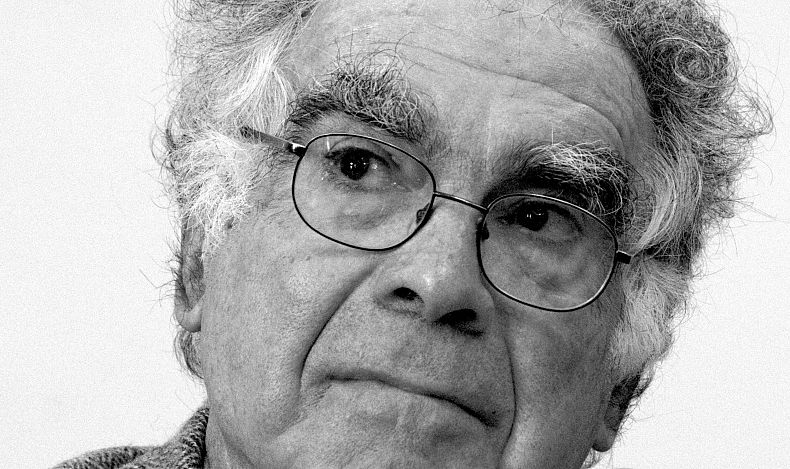

L’historien italien C. Ginzburg, pionnier de la microhistoire, revisite dans son dernier recueil sa méthode, interroge ses intuitions passées et propose une lecture fine des bouleversements actuels.

Malgré son agencement devenu familier pour ses lecteurs fidèles – une série d’articles et de textes de conférences – le dernier ouvrage de Carlo Ginzburg se distingue des précédents par une tonalité plus assertive, par un éclectisme plus marqué et par une volonté affichée de passer le relai aux générations futures. En fin d’ouvrage, Ginzburg dresse face à lui deux figures imposantes : Italo Calvino et Walter Benjamin. La pensée de ces deux auteurs serpente dans tout l’ouvrage mais c’est seulement à la fin que Ginzburg leur confère une place tutélaire de statues des commandeurs face auxquelles il s’incline. Pour ces raisons au moins, ce livre est testamentaire. Mais il n’est pas crépusculaire pour autant.

Le titre français de La lettre tue jouit d’une ambiguïté entre les verbes « tuer » et « taire » que le titre italien (La lettera uccide) ne contient pas. Selon le titre original, la lettre des textes du passé (leur sens premier, littéral) est criminelle en ce qu’elle tue à petit feu (verbe « tuer », sens italien de uccidere) ceux et celles qui s’en détournent au profit des « ventriloquies » interprétatives, des embellissements et des simplifications historiques accumulés au fil du temps. Il arrive aussi que la lettre soit tue (du verbe « taire », que le français fait apparaître par une homophonie éloquente) car les textes qui parviennent à l’historien et à son époque cachent parfois des intentions masquées, leurs auteurs ayant voulu éviter la censure ou l’opposition frontale avec leur temps. Le littéralisme, c’est aussi, nous dit Ginzburg, la capacité de savoir lire entre les lignes.

Ressassement testamentaire

L’ouvrage commence par l’évocation d’une mythologie particulière ayant servi de socle moral au colonialisme européen naissant. Le mythe du pays de Cocagne et les chapitres bibliques de l’Exode ont servi, nous explique Ginzburg, à bâtir une idéologie universaliste et conquérante, elle-même à l’origine du capitalisme moderne. Ce texte parfaitement ficelé sur la vie de Jean-Pierre Purry, calviniste de Neuchâtel ayant donné son nom à la ville de Purrysburg en Caroline du Sud, est aussi le moyen pour Ginzburg de rappeler par la bande ses influences méthodologiques principales (Proust, Auerbach, Freud, Marc Bloch, Conan Doyle et quelques autres).

Dans ce recueil comme dans les précédents, l’analogie prévaut. Des phrases comme « je fais un saut dans le temps de plus de mille ans » sont à la fois des conjonctions et des indices méthodologiques, comme autant de fragments d’ADN de la méthode ginzburgienne. Cela dit, plus encore que d’habitude, l’auteur joue à saute moutons avec des sujets d’analyse extrêmement différents. Les voici, dans l’ordre et subjectivement nommés : les révélations involontaires des textes volontaristes, la question du littéralisme chez Saint Augustin, la relation que les historiens entretiennent avec la langue et son évolution, la microhistoire, les intraduisibles, la séduction des dictatures, la recherche informatisée de textes et de documents, Montaigne et ses masques, le secret généalogique des textes, la question de la traduction des rites chinois dans des langues occidentales, le monde/l’image/la catastrophe, Italo Calvino, Walter Benjamin, les traces et leur révélation.

L’éditeur Verdier précise en quatrième de couverture que malgré cet éclatement thématique évident, l’ouvrage est traversé par une préoccupation constante, celle de la littéralité, qui prend sens au fil des pages. « Dans la variété des thèmes analysés dans ces quinze essais, le lecteur découvre peu à peu qu’un fil les relie : “la lettre tue, l’esprit vivifie”. Cette parole de Paul, opposant la loi des Juifs et la foi des chrétiens, Carlo Ginzburg la corrige : la lettre tue ceux qui l’ignorent. Il faut accepter que certains auteurs choisirent, face au danger, d’écrire entre les lignes. À nous, aujourd’hui, de savoir les lire entre les lignes. » Parole d’éditeur. Ça n’est pas faux, ça n’est pas tout.

Sans rancune

Entré en Histoire comme un outsider, Ginzburg a su imposer une méthode qui, à contre-courant des tendances dominantes au mitan du XXe siècle, valorisait la narration et les récits. Au moment de la publication de ses premiers articles, les historiens et leurs critiques rejetaient toute contamination de l’Histoire par la narration. À rebours de cette crise profonde, Ginzburg a patiemment réhabilité l’intuition romanesque (comme Proust enserrant des réalités par jalons successifs), l’étude du détail isolé (l’histoire au microscope, les indices, les traces) et l’analyse minutieuse des récits volontaristes (les faux, les chroniques, les discours). Sans sombrer dans le revanchisme, cet ouvrage est l’occasion pour son auteur de constater qu’il a effectivement ouvert une brèche importante dans le champ historiographique et qu’elle n’est pas prête de se refermer.

Insistances

Les droites nationalistes ont le vent en poupe en Europe et dans le monde. Il faut, selon Ginzburg, apprendre de toute urgence à lire entre les lignes de leurs discours pour y déceler à la fois les non-dits et les fausses informations. Dans un texte éclairant (chapitre VII), Carlo Ginzburg évoque la passion des dictateurs du siècle dernier pour les techniques de l’hypnose collective. On apprend par exemple que Benito Mussolini était un lecteur attentif de la Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Ginzburg démontre que les choses ont évolué depuis. Aujourd’hui, ce sont les techniques simplificatrices du marketing, notamment via la répétition, qui se sont imposées au sein des nouvelles droites nationalistes.

La conférence des droites conservatrices (CPAC) qui s’est tenue au sud de Washington du 19 au 22 février 2025 a d’ailleurs été l’illustration parfaite de cette manie de répétition. La tronçonneuse du président argentin Javier Milei était brandie cette fois par le milliardaire Elon Musk, le salut nazi d’Elon Musk était repris par l’idéologue Steve Bannon ; l’influenceur Jack Posobiec commençait presque toutes ses phrases par « Donald Trump… », reprenant le slogan

« Fight, fight, fight » lancé par le président en campagne quelques secondes après sa tentative d’assassinat. Quant au mantra « L’Europe ne devrait pas avoir peur de son peuple » prononcé à Munich le 14 février 2025 par le vice-président américain J. D. Vance, il a été répété par Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Cette année, la CPAC a donc célébré l’émergence récente (et insistante) d’une grammaire collective au sein des droites nationalistes, renforçant ainsi l’affirmation paradoxale d’une « internationale nationaliste » dont Donald Trump est considéré comme le chef de file.

Comment rendre compte, par-delà l’effet de brouillage, de l’attraction pour le pire que connait le monde en ce moment ? Ginzburg cite en fin d’ouvrage La Fin du Monde de Ernesto De Martino (1977 – ed. posthume) : « Deux terreurs antinomiques gouvernent l’époque dans laquelle nous vivons : celle de “perdre le monde” et celle de “se perdre dans le monde” ». Une période de cristallisation comme la nôtre contient en effet, de nouveau, ces deux vertiges dont même l’historien Ginzburg peine à témoigner en temps réel, préférant esquisser par bribes une possible méthode de résistance contemporaine.

La patience des traductologues récompensée

En revenant discrètement sur sa généalogie, il était inévitable que Ginzburg dont les parents (Leone et Natalia) étaient entre autre traducteurs, aborde enfin la question de la traduction. C’est un sujet qu’il n’avait fait qu’effleurer dans ses ouvrages précédents : il a signé une introduction subtile de la réédition de la traduction de La Recherche du temps perdu de Proust en Italien par sa mère Natalia Ginzburg. Il avait abordé discrètement, à la fin des années 1990, la délicate question du discours direct libre chez Stendhal (le surgissement de la pensée d’un personnage, sans ménagement ni ponctuation, au sein d’une scène de description) en s’interrogeant sur sa signification historique et sur la difficulté de traduire ce procédé en italien sans avoir recours aux guillemets et autres artifices. Jusqu’à maintenant, malgré les intuitons discrètes de Ginzburg au sujet de la traduction, les traductologues regardaient jalousement les autres disciplines (philosophie, sociologie, critique littéraire, histoire, ethnologie, etc.) picorer du Ginzburg à loisir en y trouvant des stimuli originaux et nombreux. Et pour cause, cet auteur prolifique a traité de multiples sujets transdisciplinaires tout au long de sa carrière. Voilà désormais les férus de traductologie contentés à leur tour.

Fort d’une tradition de réflexion sur la relation entre alphabet et langue parlée (tradition spécifiquement italienne qui va de Galilée à Italo Calvino en passant par Benedetto Croce), Carlo Ginzburg s’intéresse dans La lettre tue à un cas linguistique majeur. Garcilaso est un métis incas-espagnol qui, ayant constaté que certains concepts incas désignant des faits spirituels et sociaux (par essence difficile à traduire dans la langue des colons) n’étaient pas bien compris en espagnol, s’est employé à en préciser la prononciation, la graphie, et le sens. Lettré et polyglotte, il ne perdait pas de vue le contexte colonial qui faisait obstacle à la compréhension des notions sur lesquelles il se penchait. Cette situation d’équidistance culturelle est loin d’être ordinaire à l’époque. En 1609 en effet, toute idée de traduction passait par l’assimilation et l’appropriation des textes et de leurs concepts. C’est ainsi que se dessine une éthique ginzburgienne de la traduction : celle d’une équidistance entre deux espaces culturels nourrie de la conscience historique des rapports de domination entre ces mondes.

La lettre tue aborde également le travail de traduction des jésuites italiens qui, installés en Chine au XVIe siècle, ont approché les élites locale et permis, par leur transmission en italien et en latin de textes chinois, de déjouer les simplifications occidentalistes au sujet de la vie spirituelle et sociale en Chine. Ces missionnaires jésuites conservaient bien sûr un regard distant vis-à-vis des rites sociaux et religieux pratiqués là-bas tout en regardant l’Europe d’où ils provenaient « comme un monde étranger, dans lequel les gestes les plus communs de la foi religieuse avaient cessé d’être évidents ». C’est ainsi que Ginzburg formule discrètement un principe important d’une possible théorie-pratique-éthique de la traduction : celui d’une équidistance renseignée entre deux espaces culturels que l’opération de traduction rapproche sans les confondre.

Questions ouvertes

Ce livre paru à l’automne a déjà fait l’objet de multiples recensions. Dans les pages littéraires du mensuel Artpress, Philippe Forest se demande pourquoi, malgré l’apparente complexité des thèmes qu’il aborde, est-il si facile de lire Ginzburg ? . Pierre Senges, quant à lui, se demande dans les colonnes de En Attendant Nadeau pourquoi Ginzburg n’aborde-t-il pas le travail d’un romancier qu’il apprécie ? Au cœur de ces deux questions et de leurs probables réponses, se trouve l’éclectisme de Ginzburg. Un éclectisme intuitif qui plonge ses lecteurs dans l’éloquence de détails infimes et lointains pour en tirer des généralisations séduisantes et souvent étonnantes.

Revers de la médaille : l’éclectisme de Ginzburg peut sembler sans limite, ouvert à tous les possibles, ce qui pousse inévitablement chaque lecteur à rêver que Ginzburg se penche un jour sur ses interrogations propres. C’est la rançon du succès de la méthode ginzburgienne.