Un séminaire inédit de Derrida interroge les liens entre psychanalyse et critique littéraire et relit dans cette perspective l'esthétique de Freud et ses déplacements par Lacan.

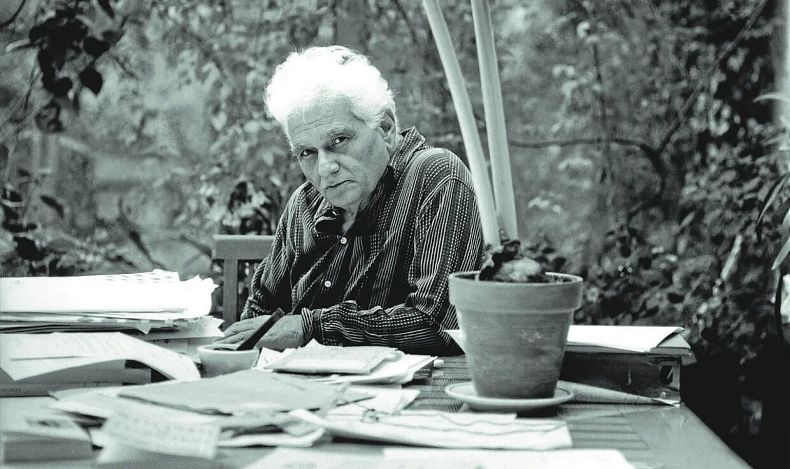

Trois excellentes raisons justifient de s’emparer de ce séminaire inédit de Jacques Derrida (1930-2004) — non seulement pour le lire, mais surtout pour le travailler et le prolonger à partir de ses propres préoccupations littéraires et théoriques. La première engage notre époque : à l’heure où la critique littéraire cherche de nouvelles orientations, après avoir longtemps emprunté les chemins de la linguistique, du structuralisme et de la sémiologie, et alors qu’elle se heurte désormais à l’intelligence artificielle, l’ouvrage permet de revenir à un questionnement fondamental sur ses conditions et ses limites. La deuxième tient à l’histoire des idées et au statut que Derrida confère à la critique littéraire en son temps. Ce séminaire, tenu en 1969-1970, intervient justement a moment où le structuralisme domine, et où Derrida s’emploie déjà à en déplacer les cadres et les certitudes. Enfin, la troisième raison est plus pragmatique : les séminaires des grands penseurs de cette époque n’ont été fréquentés que par un petit nombre d’étudiants, de sorte que leur publication progressive permet à tout un chacun d’accéder à l’élaboration vivante de leur pensée.

Comme l’explique l’Introduction générale du volume, rédigée par Elizabeth Rottenberg, ce séminaire s’inscrit dans un contexte particulier. Il a été donné à l’automne 1969, à l’invitation de Paul de Man, devant un groupe d’étudiants américains (venus de Cornell et de Johns Hopkins). Dans les notes préparatoires du séminaire, conservées à l’Imec (Institut Mémoires de l’édition contemporaine), Derrida définit son projet : parcourir l’histoire de la critique littéraire et de la psychanalyse, en prêtant une attention particulière aux incursions de cette dernière dans la littérature, le théâtre, ou les arts plastiques. Mais, comme souvent dans un séminaire, le programme initial se modifie, « chemin faisant », comme l’écrit Derrida, au fil des séances et des lectures.

La critique littéraire en contexte

Ces discussions s’inscrivent dans un contexte particulier. Du point de vue de l’œuvre de Derrida, d’abord, 1967 est l’année de parution de De la grammatologie, de L’écriture et la différence et de La voix et le phénomène. Tous ces textes témoignent, comme ce séminaire, que leur auteur se caractérise d’abord par un mode de questionnement, en plus d’un style. Il s’agit pour lui de poser des questions, analyser des textes de référence en les citant longuement, remettre en cause ce qui paraît établi — et y compris rectifier ses propres propos au fil de l’avancée de la pensée.

Du point de vue du champ intellectuel français, par ailleurs, ce séminaire s’inscrit dans une période qui voit la psychanalyse largement ignorée voire exclue des études littéraires, soupçonnée de menacer les notions de création ou de responsabilité de l’écrivain. Lorsqu’elle est convoquée, c’est souvent au prix d’un certain contresens — en particulier lorsqu’elle se contente d’expliquer les œuvres par des schémas psychologiques ou des structures inconscientes, effaçant par là même le texte ou l’œuvre étudiée et rendant inintelligible la singularité de la production littéraire.

Derrida interroge aussi l’usage que fait la psychanalyse des références littéraires, en les transformant en simples représentations d’un concept analytique et donc en simples exemples d’une structure universelle. Par exemple, les personnages d’Œdipe ou d’Hamlet incarnent dans la littérature le thème général du parricide.

Dans les séances successives, Derrida analyse en ce sens les théories des grands noms de la critique littéraire française influencée par la psychanalyse : Gaston Bachelard (cinquième séance), Jean-Paul Sartre (sixième séance), Charles Mauron (septième séance), puis Jacques Lacan et le groupe Tel Quel (on trouvera aussi Jean Starobinski et Jean-Pierre Richard).

L'esthétique freudienne

Derrida accorde également une attention particulière aux écrits de Freud sur l’art et à la manière dont il pose le problème de l’essence de la fonction artistique, analysant tout particulièrement la littérature. À cet égard, les échanges entre Freud et les surréalistes (notamment André Breton) autour de l’écriture automatique et de l'usage de l’association libre dans la cure psychanalytique font également l'objet d'un commentaire spécifique.

La « première doctrine » de Freud est toute entière orientée par le principe de plaisir, et son esthétique en porte la marque. Comme il l’écrit à propos de lui-même : « les œuvres d’art font sur moi une impression forte » (Le Moïse de Michel-Ange). Se plaçant dans la perspective du lecteur ou du spectateur d’une œuvre littéraire ou artistique, Freud se demande « pourquoi ça fait plaisir ? ». Derrida souligne que, jusqu’en 1920 (date de parution de l’ouvrage Au-delà du principe de plaisir), l’art est conçu par Freud comme un moyen de levée du refoulement, un instrument de satisfaction et de décharge des tensions psychiques.

Dans ses analyses, Derrida relève également l’importance chez Freud de la notion de « jeu » (Spiel) — concept majeur de la philosophie allemande, exploré notamment par Schiller. Durant la quatrième séance du séminaire, Derrida montre les liens de parenté qui existent entre le jeu et la poétique, à al fois dans les théories philosophiques mais encore dans le lexique allemand lui-même : Lustspiel (comédie), Trauerspiel (tragédie), Schauspieler (acteur).

Mais Derrida va plus loin. Il critique les « préjugés constitutifs de l’analyse freudienne » : ses conceptions de l’artiste, de l’hystérie, de la création, notamment. Il reproche à la psychanalyse de « forclore » le texte — de nier ou d’occulter sa dimension proprement littéraire. Il en trouve un exemple emblématique chez Marie Bonaparte. Cette analyse est l’occasion pour le lecteur de saisir l’enjeu de la critique de Derrida, à savoir la tradition métaphysique classique de la représentation, dont Freud est encore un représentant. Cette tradition présuppose une césure entre la lettre et l’esprit — encore que Derrida condamne tout autant le textualisme formel qui se contente de décrire les œuvres.

Au-delà du plaisir, au-delà de Freud ?

Après 1920, avec l’introduction par Freud de la pulsion de mort, les conceptions esthétiques et littéraires auraient dû changer. Or, Derrida constate que la critique littéraire inspirée de la psychanalyse n’en a pas véritablement tiré les conséquences et qu’elle demeure incapable de saisir l’idiome d’un texte, de traiter le signifiant comme tel.

Ce n’est qu’avec Lacan — abordé dans la huitième et dernière séance — qu’un tournant décisif a lieu. La psychanalyse lacanienne, en recentrant sa lecture sur l’instance signifiante du texte littéraire et non sur le seul sens latent, restructure enfin la problématique freudienne de l’art. Dans ses propres séminaires (notamment sur La Lettre volée d’Edgar Poe), Lacan indique lui-même ce déplacement.

Ce séminaire de 1969-1970 constitue donc un laboratoire précieux pour la pensée de Derrida sur la place du texte, de la lecture et de la critique, déployée dans des ouvrages ultérieurs.