Par le récit d’une année riche en bouleversements dans le monde méditerranéen, Sylvain Destephen bouscule nos césures chronologiques et date la fin de l’Antiquité en 542, plutôt qu’en 476.

Comme en témoigne encore le découpage des différents programmes des concours de l’enseignement en histoire, l’année 476 apparaît comme celle qui marqua la fin de l’Antiquité. À cette date, le dernier empereur romain d’Occident, le jeune Romulus, fut destitué par le chef barbare Odoacre : bien qu’il portât le nom du fondateur légendaire de Rome, il n’avait pas réussi à maintenir le régime impérial dans des territoires qui avaient été particulièrement agités depuis des décennies.

Pourtant, 476, dont la prééminence comme borne conclusive de la période antique s’est imposée depuis le XVIe siècle seulement, n’eut pas de résonance politique particulière. Selon toute vraisemblance, les habitants de l’Empire et des territoires voisins ou liés à ce dernier par des circulations et mobilités diverses n’avaient pas eu l’impression d’être passés d’une ère à l’autre. Rien ne changea vraiment, à l’exception du pouvoir politique et de son incarnation, désormais assumés en Occident par des chefs germaniques, dans ce qu’il convient de nommer les royaumes romano-barbares ou post-romains. Dans d’autres espaces, les bouleversements avaient déjà eu lieu, ou se produiraient plus tard. Pour d’autres encore, 476 ne signifiait rien.

Spécialiste de l’Antiquité tardive et de l’histoire religieuse, politique et sociale de l’Empire romain, en particulier de sa partie orientale, professeur des universités en histoire romaine à l’Université de Caen Normandie, Sylvain Destephen propose dans cet ouvrage de repenser et de modifier notre périodisation traditionnelle de l’histoire, en accordant davantage d’importance à un bouleversement plus général qui eut lieu près de soixante ans plus tard, lors de l’année 542.

Les fins d’un monde

Si Sylvain Destephen fait le choix de 542 comme date charnière destinée à marquer la fin de l’Antiquité, c’est avant tout en raison de l’important cumul d’événements et de facteurs de changements que concentra cette année, d’un point de vue politique, religieux, et même sanitaire.

Les modalités de gouvernement de l’Empire se modifièrent tout d’abord. Les deux consuls, qui dirigeaient Rome et ses territoires conquis d’un point de vue civil comme militaire depuis les temps de la République romaine, disparurent au profit de l’empereur seul. Ce dernier concentrait entre ses mains des pouvoirs de plus en plus importants, qu’il fallait mettre à profit pour ordonner l’Empire de manière rigoureuse et, surtout, pour le faire en accord avec la religion chrétienne, afin d’assurer le salut de la famille impériale et celui de ses sujets.

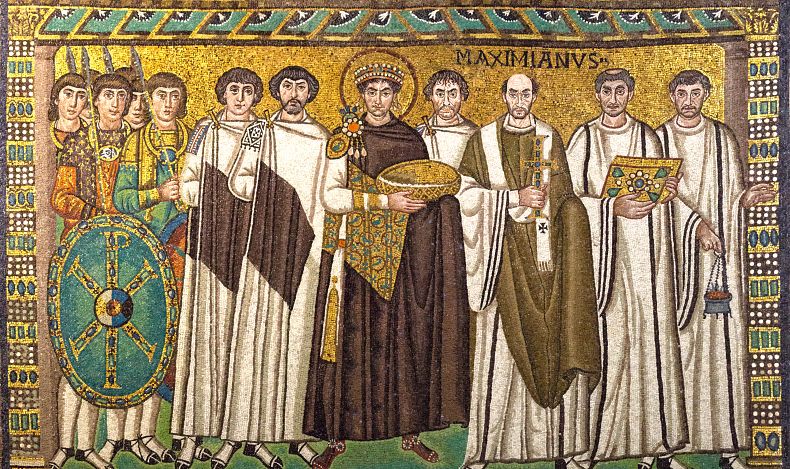

« Loi vivante », incarnation de la loi, Justinien Ier, empereur de 527 à 565 et personnage central dans l’ouvrage, avait pour objectif de mieux organiser et d’unifier l’Empire d’un point de vue institutionnel, pour maintenir sa stabilité politique et religieuse. La collaboration avec des « experts du droit » s’intensifia en ce sens : S. Destephen approfondit ainsi le portrait de Tribonien, originaire d’Asie mineure, qui fit ses études de droit à Beyrouth pour devenir ensuite juriste à Constantinople. Les travaux passés des anciens empereurs et de leurs jurisconsultes, associés à sa science du droit, menèrent à la publication de la première édition du célèbre Code Justinien en 529. Cette compilation de lois avait pour objectif de collecter une partie des textes normatifs existants et de les mettre à jour dans le contexte nouveau d’un empire de plus en plus christianisé. Elle fut accompagnée en 533 du Digeste, une anthologie de jurisprudence et de commentaires de textes couvrant une large période, de la fin de la République à l’époque de l’empereur Dioclétien (284‑305), ainsi que des Institutes, un manuel introductif au droit pour former les nouveaux juristes. L’année 542 marqua toutefois une baisse drastique des mesures législatives, en lien avec l’arrivée de la redoutable peste.

Mieux ordonner l’Empire, c’était aussi l’uniformiser sur le plan de la religion. Sur ce point précis, l’« autoritarisme chrétien » de Justinien Ier était révélateur de la volonté impériale de se débarrasser à la fois des païens et des hérétiques, comme en témoigne sa collaboration avec Jean d’Éphèse, surnommé le « briseur d’idoles ». Ce moine devenu évêque issu du monde syriaque était opposé à la doctrine religieuse de l’empereur, car il était monophysite et croyait donc en la nature uniquement divine du Christ : ceci allait contre la doctrine impériale héritée notamment des conciles de Nicée (325), de Constantinople (381) et de Chalcédoine (451), qui reconnaissait deux natures au Christ, l’une humaine et l’autre divine. Même s’il était un hérétique aux yeux de Justinien, le pragmatisme impérial prévalut pour établir un « empire chrétien universel ». C’est ainsi en 542 que l’empereur chargea Jean de convertir les derniers adeptes de la religion traditionnelle en Asie mineure, dans des régions qui correspondent à l’actuelle côte égéenne de la Turquie.

Les cavaliers de l’Apocalypse

Dans le flot des personnages et des événements mobilisés par l’auteur, une actrice particulière, qui mit à mal tous les efforts du gouvernement impérial, se trouve placée sur le devant de la scène : la peste. Bien davantage qu’un chef barbare, ce furent des rongeurs en apparence innocents qui portèrent la dévastation dans l’ensemble de la Méditerranée et du continent européen.

La terrible maladie s’attaquait en effet à des corps et à des esprits déjà fragilisés. Dans la lignée des études sur l’histoire environnementale des périodes anciennes, l’auteur rappelle les problèmes climatiques qui se posèrent dans les années 535-536, lorsque le « petit âge glaciaire de l’Antiquité tardive » contribua à refroidir le climat de manière considérable et à amoindrir les récoltes. Sans doute causé par des éruptions volcaniques majeures sur l’ensemble du globe, ce refroidissement, associé à la maladie, fut perçu comme un châtiment divin. De plus, l’accroissement urbain de Constantinople ne permettait pas de prendre soin d’une population toujours plus importante de manière constante et convenable. La ville, fondée par Constantin Ier (306-337) sur le site de l’antique Byzance, était devenue le nouveau centre du pouvoir et la capitale de l’Empire aux dépens de Rome, et les bouches à nourrir étaient de plus en plus nombreuses.

À la disette, la famine et la maladie s’ajoutaient les maux de la guerre. Sur ses frontières orientales, l’Empire se trouvait bien agité. En 541, Bélisaire, célèbre général de Justinien Ier, fut envoyé sur le front perse, lors de la reprise de la guerre centenaire qui opposait les Romains au royaume sassanide. Ces derniers étaient alors désireux de s’étendre en Arménie, ainsi que dans les petits royaumes caucasiens moins connus de Lazique, d’Ibérie – correspondants peu ou prou à l’actuelle Géorgie – et d’Albanie. En 542, les revers des Romains eurent pour conséquence de faire du Caucase un espace désormais exclusivement dominé par les Perses.

Mais surtout, les années 530 à 550 mirent en évidence un interventionnisme marqué du régime impérial dans l’ancien Occident romain, désormais gouverné par des souverains germaniques au sein des différents royaumes post-romains. Aux IVe et Ve siècles, l’Empire avait rencontré de nombreuses difficultés pour défendre certains territoires des incursions et migrations de peuples entiers extérieurs à ses frontières. Au pouvoir impérial avaient ainsi succédé plusieurs royaumes qui demeurèrent plus ou moins proches de Constantinople d’un point de vue diplomatique, et qui s’opposèrent entre eux à de nombreuses reprises, comme en témoigne l’exemple des Francs et des Wisigoths. Deux de ces entités en particulier, le royaume ostrogothique d’Italie et le royaume vandale d’Afrique du Nord, étaient dans le viseur de l’empereur, bien décidé à en récupérer les territoires, anciennes possessions romaines. Si la reconquête nord-africaine fut l’affaire de moins de deux ans et permit de ramener sous la coupe du prince les chrétiens d’Afrique, la guerre s’éternisa en Italie. En 542, la résistance du roi ostrogoth Baduila et le siège de l’antique Rome mirent les généraux de Justinien, Bélisaire et Narsès, en grande difficulté, mais ne suffirent pas à empêcher la reconquête.

Le choix d’une date unique pour mettre en évidence une période de transition sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies, demeure toujours difficile. S. Destephen reconnaît ainsi volontiers que si 542 fut une année décisive pour le bassin méditerranéen, elle perd en pertinence pour d’autres espaces. Toutefois, retenir 542 comme fin de l’Antiquité permet de mettre en évidence, comme l’écrit l’auteur, la « fin d’un monde plein, plein d’hommes et de femmes, plein d’énergie et d’échanges, plein d’ambitions et d’espoirs ».