Par un jeu d’échelles, Judith Herrin propose une histoire de Ravenne par celles et ceux qui l’ont gouvernée et habitée, du temps des empereurs romains au règne de Charlemagne.

Le voyageur qui lors de son séjour en Italie s’arrête pour un temps à Ravenne peut y observer de nombreux objets et autres cartes postales ornés de mosaïques aux couleurs chatoyantes, sur les étals des boutiques de souvenirs. Et pour cause : Ravenne est considérée comme la capitale mondiale de cet art décoratif si particulier.

Mais elle fut également une cité au cœur des bouleversements politiques européens du IVe au VIIIe siècle. De cité romaine à capitale du royaume des Ostrogoths, pour devenir ensuite l’avant‑poste de l’influence byzantine en Occident, Ravenne et ses habitants ont su s’adapter aux multiples changements de domination politique pour conserver leur centralité et leur influence en Italie comme en Europe.

Spécialiste de l’Antiquité tardive et des premiers siècles de l’Empire byzantin, professeure émérite du King’s College de Londres, Judith Herrin fait dans ce livre un portrait de Ravenne, de ses dirigeants et de ses habitants, ainsi que de leurs rôles dans l’émergence et le développement du rayonnement européen, méditerranéen et mondial de cette petite cité italienne qui aurait pu demeurer dans l’ombre de Rome et de Constantinople, mais qui sut tirer son épingle du jeu.

Vivre à Ravenne, de l’Empire romain au règne de Charlemagne

Dans une des nombreuses lettres de sa correspondance, Sidoine Apollinaire, préfet de la Ville de Rome et futur évêque de Clermont, alors en visite à Ravenne en 467, se plaignait des « marécages fétides », des bruyantes grenouilles, des voleurs et de l’indolence des autorités de la cité. Mais Ravenne était loin de n’être qu’une petite bourgade entourée d’eau. C’était un lieu stimulant, en contact avec l’espace méditerranéen, notamment par l’intermédiaire de Classis, ancien port d’attache d’une partie de la marine impériale romaine.

Le voyage proposé par Judith Herrin nous amène du IVe siècle, époque où les empereurs romains se décentrèrent de Rome au profit d’autres villes et résidences impériales, jusqu’au règne de Charlemagne, lorsque le pouvoir carolingien s’imposa comme nouvel acteur central dans la péninsule italienne comme dans l’Europe toute entière. D’abord capitale de la province romaine de Flaminie, Ravenne devint capitale de l’Empire lorsque l’Antiquité tardive et ses soubresauts événementiels poussèrent l’empereur Honorius et sa cour à quitter Milan devant la menace d’Alaric, le chef des Wisigoths. Dès lors, la cité ne cessa de se placer en compétition avec Rome en maintenant les traditions romaines de la vie urbaine.

La déposition du dernier empereur romain d’Occident par le chef barbare Odoacre, qui fut lui‑même chassé dix-sept ans plus tard par le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand, eut pour conséquence l’installation d’une domination barbare sur la cité pour de longues décennies. Mais la domination ostrogothique sur Ravenne, bien loin de couper la cité de ses réseaux, vit la constitution d’une société mixte, entre conservation de la culture, des titres et des structures romaines et identité gothique des nouveaux maîtres de la ville. La diplomatie de la cour continua d’entretenir des relations avec Constantinople, qui se gâtèrent bien fortement lorsque l’empereur Justinien Ier envoya ses généraux Bélisaire et Narsès pour reconquérir les provinces occidentales perdues, dont l’Italie faisait partie.

L’exarchat de Ravenne, projection extérieure du pouvoir byzantin en Europe, perdura jusqu’en 751, avant de céder devant les assauts des Lombards, devenus maître par le Nord d’une grande partie de la péninsule. Quant à l’autorité byzantine, elle fut successivement occupée en Orient par les conquêtes arabes, la querelle iconoclaste – la destruction des icônes, dont la vénération fut défendue par l’empereur Léon III l’Isaurien – et d’autres désaccords théologiques et dogmatiques, ainsi que par des usurpations perturbant la bonne gestion des territoires impériaux. Malgré tout cela, l’Empire romain d’Orient gardait un œil sur Ravenne, qui continuait de jouer un rôle majeur à l’échelle européenne et méditerranéenne. Après son arrivée au pouvoir à la tête des Francs, Charlemagne visita la cité à trois reprises, allant même jusqu’à s’inspirer de la basilique Saint-Vital, pour la construction du lieu de culte de son palais à Aix-la-Chapelle.

Portraits de Ravennates

L’approche adoptée par Judith Herrin, claire et didactique, permet de faire d’abord le récit des événements politiques à l’échelle de l’Empire ou de l’Italie, avant d’affiner le regard et de se concentrer sur Ravenne. L’analyse locale s’effectue à l’aide de documents précis, qui permettent de rendre compte de toute la richesse littéraire, architecturale, artistique et culturelle de la cité. Ainsi, les archives papyrologiques de la chancellerie de Ravenne permettent de conserver une trace et une mémoire de la participation des grandes familles au conseil de la ville, des réunions administratives et de la gestion urbaine, de même que des cessions de propriétés à l’Église de la cité. On apprend par exemple qu’en 572, le couple Bonus et Martyria céda la moitié de ses propriétés à l’autorité ecclésiastique. Ces documents sont particulièrement précieux, car ils permettent de connaître les habitants de Ravenne, ne serait ce que par leurs noms, leurs statuts et leurs professions, et de joindre à l’histoire des empereurs et des souverains une histoire du peuple de la cité.

De Galla Placidia à Charlemagne, la ville de Ravenne a été marquée par des figures d’autorité qui la façonnèrent et lui donnèrent son identité, dans le domaine civil comme dans le domaine ecclésiastique. La princesse théodosienne Galla Placidia constitue un exemple frappant de la puissance des femmes impériales et joua un rôle majeur dans le développement de Ravenne, elle qui avait dû quitter l’Italie après son enlèvement par les Goths lors du sac de Rome en 410.

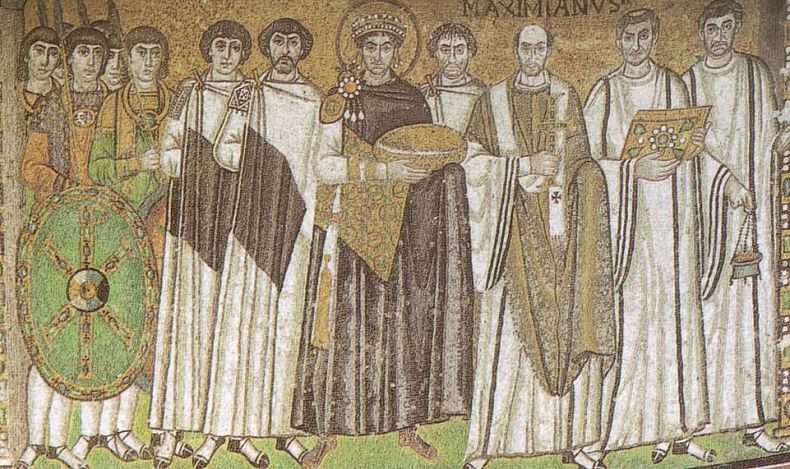

Mais ce sont aussi les évêques qui firent de Ravenne l’égale voire la supérieure de Rome, en l’enrichissant et en affirmant sa primauté. Ils nous sont notamment connus par l’intermédiaire du Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis d’Agnellus, rédigé au IXe siècle. Sur le modèle du Liber Pontificalis, livre récapitulatif des biographies des évêques de Rome, cet ouvrage et son auteur ont pu rendre compte de leurs vies et de leurs actions dans tous les domaines de la vie de la cité et au‑delà. Ainsi, l’archevêque Maximien, dont une représentation en mosaïque accompagne celle de l’empereur Justinien Ier sur les panneaux de Saint-Vital, inaugura une nouvelle basilique accroissant le rayonnement de la cité, celle de Saint-Apollinaire in Classe. Ces personnages majeurs dans la vie de Ravenne et dans ses relations avec les autorités politiques successives avaient su « orienter la loyauté des habitants de la région pour leur donner une assurance qui leur permit de préserver Ravenne et de projeter son pouvoir dans tout le nord-est de l’Italie, voire encore plus loin ».

Les arts de Ravenne : un rayonnement méditerranéen et européen

Capitale mondiale de la mosaïque, Ravenne fut et demeure également un extraordinaire centre de l’art paléochrétien et de la culture méditerranéenne. Richement illustré, le livre de Judith Herrin s’attache à mettre en avant des édifices, des manuscrits et des objets d’art réalisés dans la cité, mais aussi à faire l’éloge d’une culture ravennate qui permit le développement de nombreuses connaissances sur le plan intellectuel.

Ainsi, l’impératrice Galla Placidia, après s’être retirée de la cour à la majorité de son fils, l’empereur Valentinien III, devint une impératrice bâtisseuse, à qui on doit un mausolée éponyme, ainsi que la construction de l’église Sainte-Croix et de l’église Saint-Jean l’Évangéliste. Le roi des Ostrogoths Théodoric Ier participa également au développement urbain. Si son palais n’est plus, les riches mosaïques de l’église attenante, Saint-Apollinaire-le-Neuf, révèlent une image colorée de la ville et de ses fortifications sous son règne qui se mêle à l’imagerie religieuse. Le souverain fut également soucieux de ses sujets goths comme romains, comme en témoigne son rôle dans la réparation de l’aqueduc de la ville et du système de conduits d’eau, commémoré par des inscriptions sur des tuyaux de plomb.

Plusieurs autres bâtiments emblématiques de Ravenne sont aussi décrits et évoqués. C’est à l’évêque Néon, « grand protecteur des arts », que l’on doit, dans la deuxième moitié du IVe siècle, l’achèvement du baptistère des Orthodoxes. C’est dans cet édifice qu’étaient alors baptisés les membres de la communauté chrétienne orthodoxe, le sens de ce mot désignant à cette époque ce qui était considéré comme conforme à la doctrine établie lors du concile de Nicée de 325 et lors d’autres assemblées. Ils cohabitèrent à partir du Ve siècle avec la communauté arienne ostrogothique, considérée comme hérétique par le pouvoir impérial à Constantinople. Cette dernière posséda, à partir du règne de Théodoric, son propre lieu de baptême, sous la même forme octogonale : le baptistère des Ariens.

Mais l’évocation de la cité ne pourrait être complète sans évoquer Saint-Vital, basilique emblématique de Ravenne, dont la construction fut commanditée par l’évêque Ecclesius et achevée dans les années 540. Aux marbres de l’édifice, qui constituaient un véritable panorama polychromique, se mêlaient les célèbres mosaïques de l’empereur Justinien Ier et de l’impératrice Théodora qui ornaient les côtés de l’abside. Le couple impérial ne s’était jamais rendu à Ravenne, mais sa présence dans ce lieu sacré témoignait des relations toujours importantes entre l’Italie et l’Empire byzantin.

Ravenne fut aussi un exceptionnel « centre d’apprentissage » : c’est là que le poète Venance Fortunat, compositeur de nombreux poèmes pour les souverains d’Austrasie Sigebert Ier et Brunehaut, se forma et développa son art au milieu du VIe siècle. La cité était également un haut lieu d’enseignement de la médecine, et les praticiens présents traduisaient et commentaient aussi bien les œuvres d’Hippocrate que celles de Galien de Pergame. C’est à Ravenne également que fut réalisée, entre le VIIe et le VIIIe siècle, une Cosmographie d’un auteur anonyme, représentation de l’ensemble de l’Univers connu.

À travers ces riches développements, Judith Herrin fait donc apparaître Ravenne comme un « exceptionnel centre de connexion » dans l’histoire de la Méditerranée et dans celle de l’Europe, un véritable carrefour de cultures et d’idées, et comme un lieu de brassage aussi bien que de mobilités.