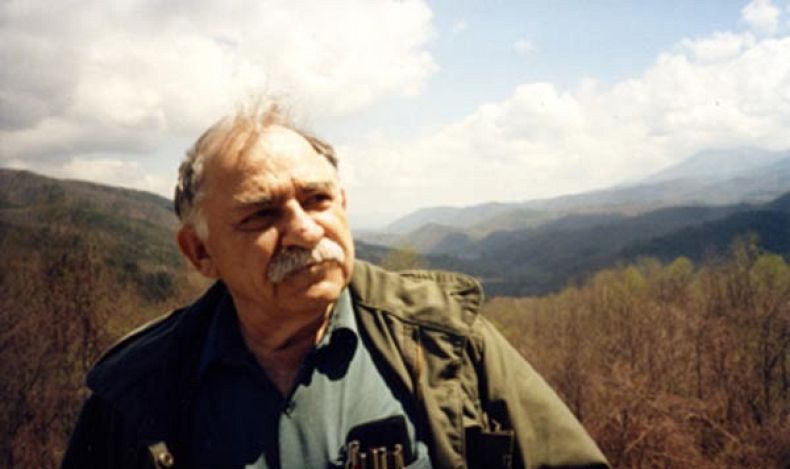

Pierre Sauvêtre, auteur d'un livre consacré à la pensée de Murray Bookchin, revient sur la pertinence et l'actualité de son écologie sociale.

La multiplication des publications autour de l’histoire de la pensée écologiste, qu’il s’agisse de rééditions, de traductions ou de perspectives historiques (comme dernièrement Les racines de l’écologie libertaire ou Figures de l’écologisme) bat en brèche l’idée selon laquelle il est impossible d’imaginer une société réconciliée avec la nature. Avec Murray Bookchin ou l’objectif communocène. Écologie sociale et libération planétaire, le sociologue Pierre Sauvêtre, spécialiste de Michel Foucault, s’inscrit dans cette dynamique et offre à la fois une riche introduction et un prolongement contemporain à la pensée de l’écologiste américain Murray Bookchin, souvent associé au courant anarchiste.

Nonfiction : Pouvez-vous présenter le parcours original de Murray Bookchin ?

Pierre Sauvêtre : Murray Bookchin (1921-2006) s’est politisé très jeune dans le milieu de la gauche radicale new-yorkaise des années 1930, il a appartenu aux jeunesses communistes, puis il est devenu trotskiste, mais c’est parmi les anarchistes de la révolution espagnole de 1936 qu’il a trouvé l’inspiration véritable d’un socialisme démocratique révolutionnaire à laquelle il restera fidèle toute sa vie.

À partir du début des années 1950, il commence à étudier de près les questions environnementales comme les effets de la pollution sur l’alimentation et la santé, l’urbanisation galopante, les risques de l’énergie nucléaire et devient l’un des pionniers de l’écologie aux États-Unis en alertant le public sur le problème des pesticides. Dans les années 1960, ses réflexions sur l’écologie rencontrent le mouvement de la contre-culture et sa critique généralisée d’une société capitaliste et conservatrice. Il s’y investit pleinement, avant de participer à de nombreuses actions au sein du mouvement écologique émergent.

Autodidacte de toujours, Bookchin commence à enseigner dans des universités alternatives au cours de la décennie 1970. Ces trois grandes rencontres – celles du socialisme démocratique révolutionnaire, de l’écologie et de la contre-culture des années 1960 – deviennent les trois sources principales de sa pensée qui se développent intensément entre la fin des années 1970 jusqu’au début des années 2000, à travers respectivement la définition d’un nouveau projet politique populaire – le communalisme –, la construction d’une théorie permettant de comprendre l’évolution conjointe de la nature et de la société – l’écologie sociale – et le développement d’une nouvelle culture – l’éthique de la complémentarité – qui repose sur la critique de toutes les formes de hiérarchie reposant sur la classe, le genre, la race ou l’âge.

Vous venez d’évoquer l’écologie sociale. Comment la définir plus précisément ?

On présente souvent l’écologie sociale comme une critique sociale résultant du présupposé affirmé par Bookchin dès les années 1960 suivant lequel « l’obligation faite à l’humain de dominer la nature découle directement de la domination de l’humain sur l’humain ». Il a lui-même utilisé cette présentation simplificatrice pour mettre le doigt sur la conséquence politique selon lui cruciale que la résolution de la crise écologique planétaire dépendait de la capacité des humains à s’attaquer aux déséquilibres sociaux et à les résoudre. L’écologie sociale comme parti pris intellectuel est donc l’idée que l’amélioration de la situation écologique ne peut se produire que par une critique de la domination sociale. L’écologie sociale se résume alors à la critique de toutes les hiérarchies fondées non seulement sur les classes, mais sur le genre, la race ou l’âge, et celle-ci doit être au cœur de la transformation sociale pour Bookchin.

Cependant, il me semble qu’une des limites de cette définition de l’écologie sociale comme équivalant à une critique sociale est de faire disparaître le lien qui existe pourtant dès le départ dans la pensée de Bookchin entre l’écologie comme science et l’écologie sociale. Autrement dit, cette première définition masque une seconde définition de l’écologie sociale comme méthode scientifique qui consiste, suivant une autre citation de Bookchin, à « ramener la société dans le cadre d’analyse de l’écologie ». C’est cette seconde définition que j’ai voulue mettre en avant dans le deuxième chapitre du livre avec la formule d’« éco-analyse de la société ». Il s’agit alors d’une démarche scientifique intégrant l’écologie et la sociologie qui consiste dans un holisme écologico-social, c’est-à-dire l’étude des relations sociales à l’intérieur de la totalité terrestre des relations interdépendantes et évolutives qu’elles forment avec les relations biologiques autres qu’humaines. L’éco-analyse implique de faire de l’écologie la norme à partir de laquelle s’opère la critique de la société. À cet égard, Bookchin a identifié principalement dans le mutualisme intraspécifique et interspécifique le facteur écologique qui a permis le progrès vers la biodiversité de la nature non-humaine. Et, à partir de ce présupposé, il est possible de faire la critique des relations intra-humaines de domination, d’exploitation ou de concurrence qui, en privant les organismes humains du type de relations par lesquelles ils pourraient développer toutes leurs facultés, ont provoqué un déséquilibre profond entre la nature autre qu’humaine et la société humaine.

Il me semble aujourd’hui que, à un moment où la crise écologique et climatique annoncée par Bookchin dès les années 1960 s’est transformée en catastrophe planétaire, rien n’est plus urgent pour les sociétés que de faire leur éco-analyse. Enfin, si l’on veut donner une définition intégrale de l’écologie sociale, cette dimension scientifique doit être finalement complétée par la pratique reconstructive, clinique, qui en découle, et qui consiste dans l’humanisation des facteurs écologiques qui ont permis le progrès de la nature autre qu’humaine. Bookchin a ainsi identifié dans une éthique de la complémentarité des différences, basée sur les valeurs humaines du soin apporté à autrui, de la co-participation, de la mutualisation, de la spontanéité ou encore de la subjectivité, le socle des relations sociales permettant d’en finir avec notre société éco-pathologique.

En somme, l’écologie sociale chez Bookchin peut être définie comme cet ensemble critique et clinique, la théorie de l’éco-analyse des sociétés, d'une part, et l’éthique pratique de la complémentarité entre humains, ainsi qu’entre humains et autres qu’humains, d’autre part.

Après ces aspects théoriques, venons-en à des questions plus concrètes. Quelle est la forme de décentralisation promue par Bookchin et comment se met-elle au service d'une société écologique ?

Ce que Bookchin promeut est une décentralisation écologique de l’organisation sociale, c’est-à-dire une dispersion des groupements de population jusqu’ici concentrés, de leurs infrastructures et de leurs activités économiques en un ensemble de villes et villages décentralisés sur le territoire qui soient adaptés aux écosystèmes locaux ou, selon son vocabulaire, aux « éco-communautés » locales de plantes et d’animaux. Cela implique en premier lieu une décentralisation des plus grandes métropoles, mais celle-ci ne va pas sans une décentralisation – et une transformation – des infrastructures agricoles, énergétiques, techniques et économiques.

Dès les années 1960, Bookchin considérait en effet que le gigantisme des entreprises, l’accroissement sans contrôle de l’étalement urbain et l’agriculture hautement industrialisée étaient devenus des problèmes incontournables pour une société qui chercherait à interrompre le processus de simplification radicale du monde vivant dans lequel nos sociétés se trouvent toujours et qu’elles ont aggravé.

Son décentralisme fait de la région l’échelle adéquate pour réaliser l’équilibre de l’organisation sociale et des éco-commmunautés. Mais il s’agit, plus que d’une simple décentralisation, d’un éco-décentralisme, au sens de l’incorporation par les systèmes sociaux décentralisés de la rationalité écologique, c’est-à-dire la norme de l’intégration en un ensemble unitaire d’éléments différenciés par le développement de relations mutualistes et non-hiérarchiques de complémentarité. Bookchin prône ainsi une agriculture fondée sur le respect de la diversité biologique des sols, ce qu’on appelle aujourd’hui l’agro-écologie ; dans le domaine énergétique, le développement de systèmes combinant diverses sources d’énergie en étant basés sur une source principale d’énergie localement disponible (par exemple l’énergie solaire dans les régions très ensoleillées, etc.) ; sur le plan économique, une économie régionale fédérant des communes elles-mêmes conçues comme des communautés de production et de consommation dans lesquelles les habitants s’associent pour satisfaire les besoins fondamentaux par la division communale de fonctions économiques complémentaires.

Une caractéristique essentielle, enfin, de cet éco-décentralisme est d’être démocratique, ce qui signifie dans tous les cas l’usage de technologies de taille réduite, ajustées à l’écosystème et démocratiquement appropriables par les habitants à l’échelle locale. Un tel projet éco-décentraliste est finalement une alternative exclusive à la gestion étatique de l’environnement dont les caractéristiques éprouvées du solutionnisme, du technocratisme, de l’unidimensionnalisme et du gigantisme sont structurellement incompatibles avec le respect et le développement de la biodiversité. La société éco-décentraliste doit par conséquent être associée comme à son corrélat nécessaire au décentralisme démocratique – la confédération des communes comme forme devant remplacer l’État-nation.

De façon générale, en quoi l’approche de Bookchin est-elle encore pertinente pour notre époque ?

Je pense que Bookchin a été visionnaire, il a alerté sur les pesticides dès le début des années 1950, anticipé le réchauffement climatique dès les années 1960 et été l’un des premiers à souligner l’existence d’une contradiction fondamentale entre le développement du capitalisme et de l’écologie. Bien qu’il soit mort il y a presque vingt ans, sa pensée est donc encore pleinement de notre époque, et, à nouveau, la définition dans l’écologie sociale d’une approche globale unitaire des processus naturels et des processus sociaux est absolument nécessaire si nous voulons pouvoir conscientiser et développer une attitude adéquate devant la violence des événements climatiques que subissent les sociétés contemporaines. En d’autres termes, il faut produire un savoir qui intègre les sciences du vivant et les sciences sociales. Séparées les unes des autres, elles sont en effet insuffisantes car elles ne peuvent apporter de réponse à l’enjeu principal de savoir comment les sociétés humaines peuvent incorporer des relations qui harmonisent leur co-existence avec le monde naturel. Je le répète, nos sociétés doivent désormais faire leur éco-analyse, elles doivent être réflexives au-delà des phénomènes humains jusqu’aux phénomènes autres qu’humains qui les pénètrent et conditionnent la possibilité de leur évolution. Sans cela, elles continueront de se diriger vers l’abîme.

En outre, son projet politique du communalisme comme institution d’une confédération démocratique de communes basées sur des assemblées populaires décisionnaires, qui devrait se substituer à l’État-nation, montre aussi aujourd’hui toute sa pertinence. Quand bien même elles sont minoritaires, des expériences communales comme celles menées par les zapatistes au Chiapas et par les Kurdes au Rojava – dont le leader Abdullah Öcalan s’est inspiré explicitement du communalisme de Bookchin pour mettre en place un « confédéralisme démocratique » dans le Nord de la Syrie – sont la preuve que l’État-nation n’a rien d’une forme universelle. Plus précisément, la question de la capacité de la forme-État à approfondir la démocratie est directement posée aujourd’hui, et ce à quoi on assiste d’une façon toujours plus évidente est au contraire la manifestation d’une contradiction entre la forme-État et la démocratie. Dans ces conditions, Bookchin est une référence de plus en plus présente pour les mouvements sociaux qui aspirent à la démocratie sur tous les continents, comme il l’a été par exemple pour une partie des Gilets jaunes en France.

Mais, à cet égard, ce que j’ai voulu faire dans mon livre est de souligner tout l’arrière fond déterminant de la pensée écologique et sociale de Bookchin pour l’articuler au projet politique communaliste. La lecture que je propose consiste à produire un déplacement d’un communalisme restreint au problème de l’organisation politique à un communalisme écologique comme politique de transformation démocratique, sociale et terrestre. Ainsi, le communalisme écologique est la politique par laquelle les habitants reprennent le contrôle de la politique et de l’économie pour adapter leurs activités sociales, leur mode de vie et leurs technologies sociales à l’écosystème dans lequel ils vivent, en favorisant le développement du monde vivant autre qu’humain.

Quels prolongements de la pensée de Bookchin proposez-vous, notamment en parlant de « communocène » ?

J’ai d’abord essayé de m’inspirer de Gilles Deleuze et de sa manière créatrice de lire la philosophie, en construisant à partir de la pensée de Bookchin des concepts singuliers, comme ceux de « vie-s-monde » ou de « cosmo-pouvoir ». Ce dernier renvoie au concept de « bio-pouvoir » chez Foucault et entend faire un pas supplémentaire en proposant de dire que le pouvoir en Occident ne s’est pas seulement construit comme un pouvoir sur la vie, mais comme un pouvoir de faire-monde au sens de la reconfiguration par le pouvoir de la matérialité terrestre. Celui-ci culmine aujourd’hui dans le système néolibéral comme articulation de l’État et du capital au service d’un pouvoir de faire-monde qui accélère la régression du vivant. La vocation de l’écologie politique est alors de remettre en question le cosmo-pouvoir et de construire un mouvement démocratique permettant aux habitants de se réapproprier collectivement leur puissance d’interagir avec le monde naturel, qui leur a été confisquée.

Quant au concept de « communocène », il vise à inviter la pensée de Bookchin dans le débat sur l’anthropocène. J’ai voulu montrer à ce sujet dans le premier chapitre du livre qu’on trouvait chez Bookchin des arguments critiques témoignant avant l’heure d’une compréhension de l’anthropocène et d’une tentative de dépasser la configuration terrestre des choses à laquelle cela correspond. À travers notamment la référence à l’hypothèse Gaïa, qui apparaît chez lui dès le début des années 1980, et sa conception relationnelle et auto-évolutive de la nature comme processus historique d’auto-organisation des autres qu’humains, la problématique de la réactualisation du pouvoir de faire-monde des autres qu’humains est au cœur de sa pensée. Par conséquent, ce que veut d’une part suggérer le concept de communocène, c’est que la finalité du projet politique communaliste n’est pas anthropocentrique, à la différence par exemple du « communisme décroissant » de Kohei Saito. Le communocène désigne ainsi la possibilité historique post-anthropocénique d’une configuration terrestre transformée dans laquelle les autres qu’humains et les humains participeraient de façon mutualiste et complémentaire à la formation planétaire.

D’un autre côté, il me semble que la limite des perspectives latourienne et descolienne de dépassement de l’anthropocène est de ne pas se confronter à la nature de la transformation sociale – je veux dire la transformation des institutions de la société civile, de l’économie (et en particulier du travail) et de la politique – indispensable à la transformation terrestre. En effet, l’existence de relations de complémentarité entre les autres qu’humains et les humains est impossible si une société caractérisée par la hiérarchie, l’exploitation et la concurrence continue d’imposer aux dominés les formes de leur interaction avec le monde vivant autre qu’humain. Le communocène signifie donc en outre que c’est seulement par la mise en place d’institutions sociales sous-tendues par des relations mutualistes non-hiérarchiques de complémentarité – que j’identifie dans le livre dans les communs et les communes, et qui ont vocation à se substituer aux institutions sociales de la domination – que la société humaine pourra équilibrer ses relations avec le monde vivant autre qu’humain dans le sens d’un progrès terrestre commun.