Deux ouvrages consacrés à Lacan font apparaître la psychanalyse au-delà de ses fondations freudiennes : le tournant théorique du Séminaire lacanien et les liens de la psychanalyse avec la religion.

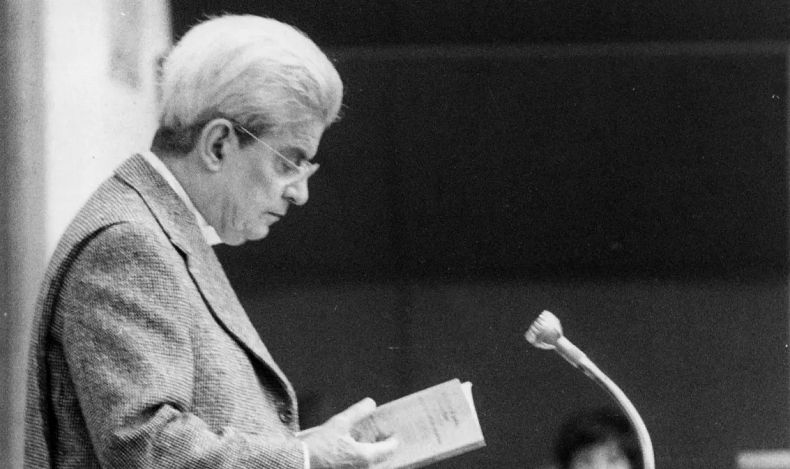

La publication progressive des quelques 27 tomes du Séminaire de Jacques Lacan, dont se charge Jacques-Alain Miller, est l’occasion d’une actualité régulière de la pensée du philosophe et psychanalyste. La parution récente du tome XII, correspondant à l’année de cours 1964-1965 et intitulé « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », coïncide avec celle d’un ouvrage de Jean-Marie Donegani consacré lui aussi à la psychanalyse mais l’abordant sous l’angle original de ses rapports à la religion. Leur lecture parallèle permet de varier la focale sur cet objet commun : depuis l’élaboration particulière d’un point de la doctrine de Lacan jusqu’à une analyse englobante de la tradition psychanalytique.

Un tournant du Séminaire lacanien

Au cours des premières années de son Séminaire, qui se tenait alors à l’hôpital Sainte-Anne, Jacques Lacan se préoccupait essentiellement de commenter l’œuvre de son prédécesseur Sigmund Freud. Le séminaire XII introduit à cet égard une rupture : Lacan initie un nouveau mode de pensée, moins dépendant de la psychanalyse freudienne, qui ouvre la voie à la doctrine qu’il élaborera dans les années suivantes et qui lui sera propre.

Ce tournant se manifeste d’abord par un changement dans l’organisation du Séminaire lui-même : conjointement au cours public auquel il est habitué, Lacan inaugure un séminaire fermé, où l’admission se fait sur demande. Cela souligne la volonté de Lacan de circonscrire son enseignement à un cercle plus restreint, constitué de personnes (praticiens ou philosophes, pour l'essentiel) pour qui la psychanalyse a un véritable enjeu pratique. Les participants rédigent notamment des textes personnels restituant les impressions suscitées par ces cours, dont l’édition actuelle nous livre quelques extraits (avec notamment des contributions de Serge Leclaire, Yves Duroux, Jacques-Alain Miller, et d’autres).

En annexe de la transcription du séminaire de Lacan, le lecteur trouve également un « Compte Rendu du Séminaire », tel qu’il a été publié dans l’Annuaire de l’École pratique des Hautes Études en 1966. Ce document de synthèse met en lumière l’enjeu théorique majeur qui se déploie dans le corps de l’ouvrage : la nécessité, pour Lacan, de mettre à l’épreuve une catégorie fondamentale de la philosophie classique, à savoir « l’être du sujet ». Au détour de son propos, Lacan souligne d’ailleurs lui-même ce qu’il y a d’ironique à mener cette réflexion dans un lieu comme l’ENS, où est justement enseignée la tradition philosophique classique et sa compréhension du sujet comme être conscient.

C’est là le cœur du changement théorique opéré par Lacan dans ce séminaire intitulé « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse » — et qui aurait pu aussi bien s’appeler « Problèmes pour les psychanalystes » comme il le déclare lui-même dans les chapitres IV et V. Si Lacan remarque, sans doute avec humour, que pour les psychanalystes « il n’y a pas de problème en dehors de celui-ci – les gens viennent-ils à la psychanalyse ou pas ? », il existe en revanche un grand nombre de problèmes « cruciaux » pour la psychanalyse, à savoir les notions de la philosophie classique elles-mêmes telles que le langage, la conscience ou encore l’oubli.

La question cruciale du langage

Le langage occupe une place centrale dans le séminaire. Selon une formule célèbre de Lacan datant de 1971, « l’inconscient est structuré comme un langage » ; ainsi, le psychanalyste s’engage dans une exploration approfondie de la dimension linguistique du sujet. Reprenant à Ferdinand de Saussure l'interprétation structuraliste de la langue comme système de signes n'ayant de valeur que par différentiation les uns des autres, Lacan considère toutefois que ce n'est pas la dimension référentielle du langage qui importe (le rapport entre un signifiant et un signifié) mais sa dimension symptômatique (le rapport entre le signifiant et le locuteur).

Lacan s’intéresse tout particulièrement à l’idée — que la philosophie classique n’a pas su saisir — selon laquelle la conscience se déploie dans des propos qui, paradoxalement, lui font obstacle. En d'autres termes, le sujet ne parle pas pour dire ses pensées de manière transparente ; il exprime autre chose par le langage. Lacan se réapproprie d'une certaine manière ce que Freud affirmait dans sa Psychopathologie de la vie quotidienne, faisant de tout un ensemble d'actes (manqués) et de propos (lapsus) non réfléchis une manifestation de l'inconscient.

Cette dimension problématique du langage est abordée dès l'ouverture du séminaire, par ce qu'il appelle le « Nom-du-Père ». Pour Lacan, le père joue un rôle symbolique fondamental, celui de signifiant, pour cet autre signifiant qu'est l’enfant en ce qu'il lui donne un nom. Le langage est ainsi le mode d’accès de l’enfant à l’humanité. Ce concept est étroitement lié à celui de « forclusion du Nom-du-Père », qui renvoie à la psychose consistant dans le rejet du signifiant majeur qu’incarne la figure paternelle. La réflexion de Lacan est également alimentée d'images classiques revisitées telles que le ruban de Möbius, le tore ou encore la bouteille de Klein, qui incarnent des objets ou des formes se nouant à elles-mêmes, incitant à penser comment l’individu advient par le langage.

Si ce problème est « crucial pour la psychanalyse », on voit bien en quoi il l'est tout autant pour le psychanalyste dans sa pratique de clinicien. Car la cure, si elle implique une large circulation de la parole, ne peut plus désormais être conçue comme un dialogue (ce que Lacan expose par un commentaire du Sophiste de Platon, où déjà la situation de dialogue apparente n'en est pas une). Le séminaire en vient à reconsidérer en profondeur la position du psychanalyste dans la cure : ce dernier est exclu du réel au sens lacanien. Ainsi, le problème de « l’être du sujet » met à l'épreuve tout autant le sujet lui-même que celui qui en est le représentant, en l'occurrence, le psychanalyste.

Psychanalyse et religion

Dans son ouvrage Aux origines religieuses de la psychanalyse : Freud et Lacan entre judaïsme et christianisme, Jean-Marie Donegani rappelle que la psychanalyse a été confrontée à la question religieuse dès ses débuts. Ses fondateurs ont dû préciser les contours de cette pratique thérapeutique face aux risques de confusion avec la quête spirituelle. De part et d’autre, les débats se sont multipliés, amenant à un affinage des concepts et des prises de position : la psychanalyse a renforcé sa critique de la religion en tant qu’illusion collective, tandis que la théologie s’est efforcée de clarifier son propre rapport à la psychanalyse.

Cependant, une analyse plus fine des textes de référence des deux traditions et des différentes écoles analytiques révèle une réalité plus nuancée. Non que psychanalyse et religion soient réconciliables, mais parce que la psychanalyse s’est développée dans un cadre historique imprégné de références religieuses. D’autre part, certains théologiens ont accueilli la psychanalyse dans leur réflexion.

Donegani montre toutefois que Freud et Lacan divergent dans leur approche des thématiques religieuses. Dans un premier temps, l’auteur explore la position de Freud, qui pose les bases de la critique psychanalytique de la religion. Tantôt il considère que psychanalyse et foi sont des domaines étrangers l’un à l’autre, tantôt il adopte une posture plus offensive, dénonçant la religion comme une illusion destinée à rendre supportable la condition humaine. L’illusion devient alors le pivot de son analyse, à l’opposé d’un Jung qui accusera plus tard la théorie sexuelle de Freud de se substituer tout bonnement au « Dieu caché » de la tradition religieuse.

Donegani examine ensuite la réception de la psychanalyse en contexte chrétien. Si certains courants reconnaissent son intérêt thérapeutique, la « théorie philosophique » qui la sous-tend est massivement rejetée. Quelques théologiens et intellectuels, notamment chez les jésuites (François Roustang, Denis Vasse, Michel de Certeau) ou encore Françoise Dolto et Henri Ey, ont toutefois cherché à intégrer la perspective psychanalytique dans leur réflexion.

Ce n’est qu’après avoir posé ces éléments que l’auteur revient sur la place de Lacan dans cette confrontation entre psychanalyse et religion. Il rappelle des points centraux de sa théorie, notamment la fonction du « Nom-du-Père », abordée dans le Séminaire XII. Donegani montre comment Lacan réinvestit certaines grandes figures conceptuelles, notamment Augustin et Michel Foucault. Augustin défend l’idée d’une adéquation originelle entre les mots et les choses, tandis que Foucault souligne au contraire la rupture de cette unité dans la modernité.

Ces interrogations rejoignent indirectement des problématiques théologiques, notamment la question du salut (« santé » et « salut » renvoyant l’une à l’autre). L’auteur suggère que la psychanalyse et certaines philosophies contemporaines tendent à « immanentiser » le salut, c’est-à-dire à le libérer de sa dimension eschatologique pour l’ancrer dans l’expérience présente du sujet.

Au-delà de ces réflexions, Donegani retravaille les grandes articulations de la pensée lacanienne : la reformulation de la célèbre phrase de Freud « Là où c’était, je dois advenir », la distinction entre le sujet et le moi, le rapprochement possible entre les exercices spirituels et la cure analytique, la centralité du manque, le refus de la détermination anatomique de l’Œdipe, ou encore l’idée de Dieu comme signifiant vide, la mort de Dieu, etc.

En cela, ce second ouvrage complète la lecture du Séminaire XII de Lacan en approfondissant certaines questions qu’il effleure, offrant une perspective élargie sur la relation complexe entre psychanalyse et religion.