Une réflexion collective érudite sur la présence de trois grandes formes géométriques dans le cinéma de fiction, en remontant le fil de l’histoire et de la théorie de l’art.

En postface, Bruno Nassim Aboudrar s’interroge : à quoi « tient » cet ouvrage de théorie du cinéma sur ces trois figures/structures, à la fois proches et distinctes, que sont le damier, la grille et le cube ? La réponse n’est pas simple, tant les approches analytiques proposées sont multiples et se répartissent entre cinéma et autres arts. Plus évidente a priori est la lecture que souhaite éviter l’ouvrage : réduire les formes géométriques retenues à de simples motifs, symboles, thèmes ou instruments valant pour leur rôle narratif ou leur fonction ornementale. Il s’agit ici moins de s’intéresser aux œuvres d’art ou aux modalités de leur création qu’à des figures géométriques considérées comme des « formes réflexives qui nous renseignent sur le laboratoire de l’image rapporté au long terme de l’histoire » . L’objectif, ambitieux, est donc d’étudier la manière dont les films se ressaisissent de « problèmes de représentation peu ou prou anciens » .

D’où la richesse et, parfois, la complexité de cet ouvrage dont les auteurs sont issus de multiples disciplines : design, cinéma, philosophie, histoire, théorie ou esthétique de l’art. A l'instar d'un Arnauld Pierre convoquant des champs de recherche comme l’art optico-cinétique et les formes excentriques de la perception, ces auteurs investissent leurs dix textes centraux d’une expertise qui participe assurément de la pluralité et de la haute tenue de l’ensemble. Le volume est garni d’illustrations en couleur (cahier central) ou en noir et blanc (dans le corps des textes) dont la présence aide à appréhender les parallèles artistiques mis en avant. La visualisation de photogrammes, de tableaux ou de dessins facilite en effet grandement l’immersion dans des lectures théoriques parfois ardues, notamment pour les non-initiés en histoire de l’art. C’est justement par son exigence que l’ouvrage étend encore le spectre des Presses universitaires de Rennes, qui avaient déjà consacré de nombreux travaux aux œuvres d’art dans le cinéma de fiction, ainsi qu’aux modalités de la création artistique.

Primauté du geste analytique

Nassim Aboudrar précise que « le lecteur n’est pas absolument tenu à un ordre linéaire » . Si l’on excepte le texte inaugural du philosophe Philippe Hamou (« Peindre comme l’œil voit »), qui expose le cadre idéologico-esthétique dans lequel s’inscrit l’ensemble des contributions, ces dernières appellent à une entrée sélective selon que l’on s’attache à tel objet, tel problème ou telle forme géométrique associée. Peinture, sculpture, sciences optiques, jeu vidéo, cinéma numérique y croisent la perspective renaissante, le suprématisme, le nouveau roman et le psychédélisme. En ce qui concerne les corpus filmiques, la science-fiction de Vincenzo Natali (Cube, 1997) côtoie le fantastique de Jack Arnold (L’Homme qui rétrécit, 1957) et la dystopie de Michael Anderson (L’Âge de cristal, 1976), de même que le classicisme hollywoodien de Howard Hawks (La Dame du vendredi, 1940) cohabite avec l’inventivité vidéoludique de Steven Lisberger (Tron, 1982).

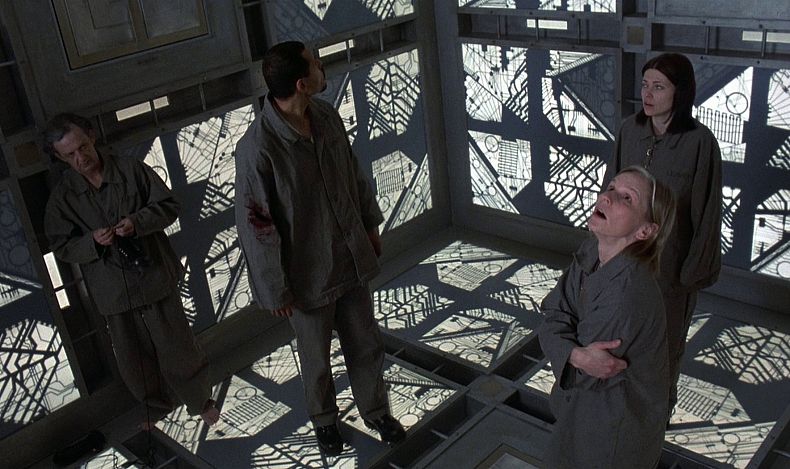

Ce qui réunit les dix textes centraux est la préséance accordée au geste analytique, l’intention affichée étant de spéculer sur la relation entre le cinéma, l’histoire et la théorie de l’art « à partir de l’analyse de film » . C’est particulièrement notable dans l’étude du long métrage canadien Cube proposée par Joséphine Jibokji (intitulée « Ce que vous voyez n’est pas ce que vous croyez »). Celle-ci s’ouvre sur l’« impuissance visuelle » des personnages du film, coincés dans un gigantesque cube dont toutes les pièces sont identiques. Jibokji trouve des fondements à cette mystérieuse boîte noire dans une œuvre préfiguratrice de Tony Smith, Die (1962), avant d’ouvrir sa réflexion à l’histoire du tournage de ce film à petit budget.

Selon l’hypothèse émise par Jibokji, « le Cube sacrifie le visuel au profit du conceptuel » en portant un « discours sur les insuffisances du regard strictement physiologique » . Extraits d’entretiens et affiches du film à l’appui, l’auteure soutient que « le regard-action (chercher la sortie) l’emporte sur le regard-interprétation (chercher une raison) » , ce qui vaut aussi pour le spectateur dont « l’œil psychique » est sollicité afin de dépasser une vision purement physiologique du Cube. En étudiant la manière dont le film « joue avec les interférences entre le visible et l’intelligible dans l’appréhension de l’image » , Jibokji soutient finalement qu’il nous invite à nous « interroger sur l’acte de voir dans un espace où il n’y a rien à interpréter » . Son analyse, pourtant, éclaire les parois du Cube d’une lumière particulièrement vive.

Pluralité des objets d’étude

Les grandes formes géométriques que sont le damier, la grille et le cube cimentent également les autres chapitres de cet ouvrage collectif. Barbara Le Maître (« Sur le carreau ») démontre que les grilles mémorables de L’Homme qui rétrécit sont significatives du changement d’état du personnage-titre : treillis d’une fenêtre empêchant ce dernier de s’échapper, le grillage de la cave ne permet sa libération que lorsqu’il s’apprête à devenir « invisible à l’œil nu » . Dans la villa milanaise de La Notte (Michelangelo Antonioni, 1961), le damier est détourné de sa fonction d’aire de jeu puisque chaque groupe est disposé, selon Jessie Martin (« Le damier de La Notte »), « non pas sur les cases, […] mais à la marge, tout autour » . En tant qu’« objet spéculatif et critique » , le damier révèle ici « la manière dont l’homme [Giovanni, interprété par Marcello Mastroianni] affronte son devenir » et s’oppose finalement à « l’idée d’être un pion dans le jeu » . Du jeu au je, il n’y a qu’un pas… qui s’effectue en dehors du damier.

S’intéressant à L’Éden et après (1970) d’Alain Robbe-Grillet, Lucas Lei (« Les labyrinthes de L’Éden et après ») illustre la manière dont les aires de jeux composées par les grilles y altèrent la linéarité de la narration. Eugénie Zvonkine (« Retours à Malevitch ») étudie les « abstractions filmiques » de Kira Mouratova, quand Arnauld Pierre se focalise sur les « trames psychédéliques » de The Trip (Roger Corman, 1967). Valérie Mavridorakis (« Logan’s Run, dystopie cristallomorphe ») analyse la géométrie des cristaux dans la dystopie de Michael Anderson. Pierre Bourdareau (« Le nuage et le filet ») se penche sur les maillages et les grilles informatiques de Fight Club (David Fincher, 1999) et de l’œuvre interactive et immersive Shining360. Quant à Barbara Grespi (« La grille comme interface entre le corps et l’espace »), elle consacre son travail à l’utilisation de la grille dans la comédie classique des années 1930 et, plus proches de nous, dans les environnements immersifs.

Une autre occurrence de grille est étudiée par Sonny Walbrou (« La grille et le corps-données en jeu ») dans le film Tron, au moment où le protagoniste est aspiré par le jeu vidéo. Tout en l’assimilant à un « point de passage », l’auteur met en exergue la « dimension carcérale qui caractérise tout à la fois l’univers du film et le corps du héros » . Ajusté à la machine, celui-ci se voit transformé en objet – réifié – par la forme géométrique de la grille. De l’homme qui rétrécit au programmeur projeté dans un système informatique, c’est donc tout un mode conceptuel de la représentation artistique qu’il convient de reconsidérer. Tel est l’argument central de cet ouvrage collectif dense et foncièrement original – qualité rare dans le monde saturé de l’édition, où beaucoup de livres scientifiques traitent d’objets et d’approches similaires.