La plèbe de Rome était-elle une catégorie sociale pauvre et dominée ou constituait-elle un « peuple-roi » privilégié ? Nicolas Tran propose une vision renouvelée de son identité.

* Read in English.

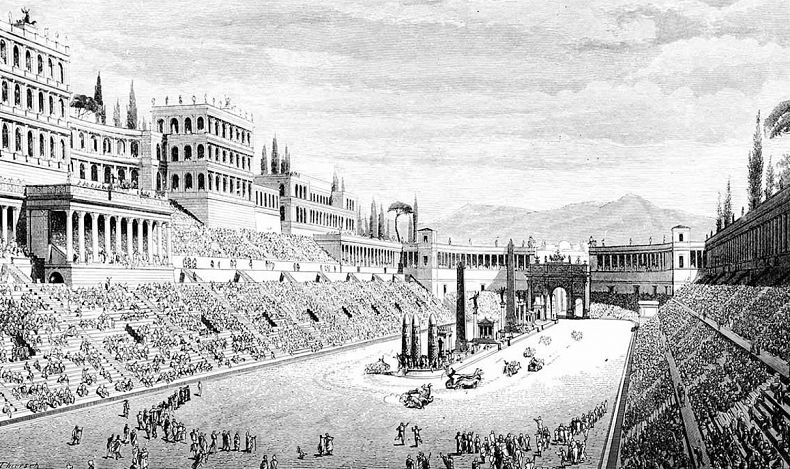

En histoire romaine, il est peu de sujets qui aient été autant associés à des images convenues que celui de la « plèbe » : l’oisiveté, le pain et le Cirque, la sportule quotidienne, l’agitation désordonnée… La notion de plebs peut comporter une connotation négative et être associée à celles de tumulte et de cohue : non pas le populus, un terme qui met l’accent sur la citoyenneté, mais la foule, voire les bas-fonds de la société. Les sources littéraires, traduisant souvent le point de vue des couches supérieures, sont à l’origine de ces représentations.

Si la recherche historique s’est progressivement dégagée de telles conceptions, la nature de la plèbe continue de soulever des débats. Nicolas Tran, dont les travaux sur les associations et le travail dans le monde romain sont bien connus, propose à la fois une synthèse érudite et un essai interprétatif. S’appuyant sur l’archéologie et les inscriptions, mais aussi sur la relecture de nombre de sources littéraires, il propose de définir les traits complexes de l’identité de la plèbe de Rome.

Une mégapole microcosme du monde

Rome est une mégapole préindustrielle. L’hypothèse d’une population d’un million d’habitants au IIe siècle ap. J.-C. peut être soutenue. C’est d’abord une ville de consommation, mais aussi un centre de production. Y affluent des marchandises « de chaque terre et de chaque mer », comme le dit l’orateur Aélius Aristide devant l’empereur Antonin le Pieux en 144 ap. J.-C., mais aussi des hommes et des femmes de tout l’Empire romain. En cela, « elle faisait figure de microcosme ».

Sa structure topographique est particulière. Le site, fait de hauteurs et de zones basses, et l’histoire ont dessiné un paysage urbain contrasté. Certains quartiers centraux sont très peu denses, réservés en partie aux espaces publics (monuments et jardins), les logements s’y concentrant sur des zones réduites et surpeuplées. À l’horizontale, l’habitat s’éloigne vers la périphérie au point que, comme l’écrit en 8 av. J.-C. l’historien Denys d’Halicarnasse, « l’espace urbain (…) donne à l’observateur l’impression d’une ville qui se prolonge à l’infini ». À la verticale, la croissance du bâti fait dire à Cicéron, au milieu du Ier siècle av. J.-C., que Rome « était comme suspendue dans les airs ».

On y parle latin avec tous les accents provinciaux possibles et nombre de communautés d’immigrés y ont leurs sanctuaires. D’anciens esclaves de toute origine, lorsqu’ils ont été affranchis et sont donc devenus citoyens, contribuent au cosmopolitisme de la plèbe, tandis que leurs enfants nés après leur affranchissement rejoignent la catégorie des ingénus, c'est-à-dire des citoyens nés libres. Cosmopolitisme et citoyenneté ne sont pas incompatibles.

Une mégapole somme de microcosmes

Ce microcosme du monde est aussi une somme de microcosmes particuliers. Il n’y a pas là opposition entre « beaux quartiers » et « quartiers populaires ». Rome a d’abord été une « somme de petits villages ». Elle est devenue un assemblage de quartiers voire de microquartiers, faits d’un enchevêtrement de rues étroites. Chaque microquartier possède son identité, autour des petits sanctuaires des carrefours, dont les principales divinités sont les Lares compitales et dont les fêtes annuelles (Compitalia) ont lieu entre fin décembre et début janvier. Chaque maison a aussi ses propres Lares, et peut-être aussi chaque logement collectif. Au lendemain des cérémonies privées, sont organisées partout des fêtes publiques, semblables à de grandes « fêtes des voisins ».

Le pouvoir politique a voulu établir son emprise sur cette vie locale : à partir du règne d’Auguste, ce sont des magistrats subalternes (vicomagistri) qui sont à la tête des quartiers (vici) et qui président les fêtes annuelles des quartiers. Mais les vici augustéens, qui rassemblent plusieurs milliers d’âmes, ne constituent sans doute pas le vrai cadre de vie quotidien des habitants. Ceux-ci s’insèrent plutôt dans de petites communautés de quelques centaines de personnes, autour de quelques rues et proches d’une fontaine.

À taille plus réduite encore, le cadre de plus grande proximité est celui des microcommunautés d’un immeuble collectif, qui se réunit souvent autour d’un petit sanctuaire : la vie sociale plébéienne est marquée d’empreintes religieuses, les pratiques cultuelles s’exprimant notamment à l’occasion des fêtes qui rythment le cours de l’année. C’est dans ces microquartiers, dans leurs nombreuses boutiques voire dans la rue que circulaient les rumeurs et que naissaient des discussions souvent politiques. On vit au grand air, ou dans les échoppes, ou dans des locaux associatifs, car les logements collectifs ne sont le plus souvent que des dortoirs sans véritable cuisine ou autres lieux de vie.

Les plébéiens, une catégorie sociale dominée

Dominés, les plébéiens le sont de plusieurs manières. Tout d’abord, même si la ville n’est sans doute pas le mouroir décrit par les historiens anglo-saxons de la fin du siècle dernier, les conditions de vie de la plèbe n’ont rien à voir avec celles des aristocrates. Alors que ceux-ci résident avec leur domesticité dans des maisons luxueuses dont ils sont propriétaires, la plupart des plébéiens, locataires, s’entassent dans des immeubles collectifs d’au moins trois étages voire cinq ou davantage, où la stratification sociale correspond à l’échelonnement des niveaux : en bas, les boutiques, l’entresol servant de logement au tabernarius (= boutiquier, petit commerçant ou artisan), au niveau supérieur, les plus pauvres. L’habitat, fragile et insalubre, est menacé par l’effondrement et l’incendie.

Ensuite, une partie de la plèbe – pas nécessairement la plus pauvre – est enserrée par les relations asymétriques des liens de clientèle. Ceux-ci ne concernent d’ailleurs pas seulement les affranchis envers leurs anciens maîtres devenus leurs patrons, mais aussi des ingénus, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre de communautés. Ces liens, dont l’importance politique avait été grande sous la République, ne disparaissent pas à l’époque impériale. Ils manifestent, pour les aristocrates, l’image de leur prestige, et contribuent à maintenir le niveau de vie et la sécurité de leurs clients.

Enfin, à l’époque impériale, le pouvoir contrôle autant qu’il le peut la ville, non seulement par les rituels officiels des fêtes et des spectacles, mais aussi par la crainte qu’inspirent les cohortes prétoriennes et urbaines encasernées à proximité, qui constituent une véritable « police politique », et par des soldats infiltrés, à l’affût des propos ou des comportements suspects.

La plèbe de Rome, une catégorie sociale dominante

À d'autres égards, la plèbe de Rome peut-être qualifiée de dominante ; du moins une partie très importante de la plèbe (pas la totalité en raison des inégalités qui la traversent), en raison des contrastes avec les non-libres (les esclaves) et avec les libres non-citoyens du monde romain (les étrangers dits pérégrins). La plèbe de Rome est d’abord, par définition, libre et citoyenne, que cette qualité résulte de la naissance (ingénuité) ou de l’affranchissement. Elle domine la population servile, qui représente peut-être le quart de la population totale, et nombre de plébéiens, y compris des ingénus pauvres ou des affranchis, ont des esclaves.

D’autre part, la plèbe domine les libres non-citoyens du monde romain, désignés comme pérégrins. Originellement, à l’époque républicaine, la citoyenneté ne concernait pas les peuples d’Italie ; puis, lorsque la citoyenneté s'est diffusée aux populations de l'Italie, certains ne purent bénéficier que d’une citoyenneté réduite, sans droit de vote, et ce n’est qu’à la suite de la Guerre Sociale (ou Guerre des Alliés), au début du Ier siècle av. J.-C, que tous les libres d’Italie devinrent citoyens. Dans le reste de l'Empire, la citoyenneté devient universelle en 212 ap. J.-C. Mais, dans la pratique, seule la plèbe de Rome a exercé le droit de vote : c’est elle qui, par rapport à l’Italie et aux provinces, est le « peuple-roi ». Le rôle politique de cette plèbe-là n’a pas disparu, même à l’époque impériale : l’empereur a besoin de ses acclamations et de ses hommages et, concrètement, prend un soin particulier de son bien-être.

Les distributions de blé (frumentationes), à bas prix puis gratuites, traduisent ce statut. Elles n’ont jamais été une assistance aux pauvres mais, indirectement, « récompensent la participation civique ». Leur histoire, complexe, montre que, à partir d’Auguste, le nombre des bénéficiaires a été limité à 150 000. Le pouvoir impérial garantit à la plèbe un relatif confort, par la distribution de l’eau potable, la gestion des eaux usées, l’existence de latrines publiques, le nettoyage des rues et un accès aux thermes permettant de se laver et se distraire dans un cadre luxueux, sauf pour les plus pauvres qui ne peuvent acquitter le prix d’entrée (même modique). Et lors des jeux, « le peuple romain se donnait en spectacle à lui-même ».

La plèbe de Rome n’a aucune raison de remettre en cause les principes sur lesquels reposent les relations sociales. Certes, à la fin de la République, elle a exprimé des revendications par des actions collectives. Les sources et nombre d’historiens ont vu en celles-ci des manifestations irrationnelles ou le fruit de manipulations aristocratiques. Récemment, Cyril Courier a proposé que ces « émotions populaires » aient porté d’authentiques revendications politiques relatives au ravitaillement et à la fiscalité. Loin de remettre en cause le cadre institutionnel, elles auraient plutôt été l’expression de « citoyens attachés à la dignité du peuple romain ». Nicolas Tran les définit comme « plus conservatrices que révolutionnaires ».

La plèbe de Rome est-elle hétérogène ?

On répondra par l’affirmative au vu d’un certain nombre de constats. Il existe d’abord de subtiles inégalités juridiques entre ingénus et affranchis. Par exemple, il ne semble pas, à l’époque impériale, que ces derniers aient accès aux frumentationes. D’ailleurs, la notion même de plebs frumentaria, bénéficiant d’un privilège héréditaire, créée un clivage avec le reste de la plèbe. Ajoutons qu’il faut sans doute quelques générations pour que l’origine servile tombe complètement dans l’oubli.

D’autre part, les inégalités de conditions et de revenus sont importantes. À une extrémité, se situent les indigents, les mendiants, les sans-logis et tous ceux, mal identifiés par les sources, que des dettes ou la faillite ont menés à la déchéance sociale. À l’autre extrémité se tient une catégorie identifiée il y a une vingtaine d’années par Paul Veyne et constituée par la plebs media, c’est-à-dire la couche supérieure de la plèbe, intermédiaire (media) entre les aristocraties et la plèbe modeste voire pauvre. Pour Veyne, il s’agissait de plébéiens à l’aise, propriétaires d’un fonds de commerce et de quelques esclaves, et célébrant le travail, l’amitié et les plaisirs de la vie. Mais selon lui, les idéaux de cette plèbe supérieure n’auraient rien eu de commun avec ceux de l’aristocratie : ces plébéiens-là auraient eu leur propre « sagesse de classe ». Cyril Courier et à sa suite Nicolas Tran proposent une interprétation plus nuancée : certes, les plébéiens les plus riches et d’autres plus modestes ont célébré de façon identique le travail comme valeur, mais une couche supérieure de la plèbe, plus étroite que ne le pensait Veyne, partagerait avec l’aristocratie une forme de culture, notamment le goût de la lecture – ce qui relève du loisir de l'honnête homme (l’otium).

Sans doute pourrait-on formuler l’hypothèse d’une hiérarchisation subtile et non figée de la plèbe. Il est d’ailleurs significatif que les associations plébéiennes tendent à reproduire les structures hiérarchisées de la cité : on aime y porter des titres. Ce mimétisme de comportement de la part des « notables » de la vie associative mettrait bien en évidence les clivages internes à la plèbe. De façon plus générale, ajoutons que la société romaine était marquée par de nombreuses formes de distinction sociale : la plèbe de Rome n’échappait pas à ce phénomène.

On ne peut donc pas décrire de manière simpliste les structures plébéiennes. Il y a des ingénus pauvres et des ingénus aisés, des affranchis pauvres et des affranchis aisés ; et nombreux sont les intermariages entre les deux catégories juridiques. Il y a surtout des écarts entre le monde du salariat, plutôt déconsidéré, et celui des tabernarii, petits propriétaires parfois aisés de l’entreprise familiale, vrai cœur de la plèbe. Entre les deux, on constate encore des situations intermédiaires, y compris celles des tabernarii plus modestes, parfois gérants locataires de leur échoppe, éventuellement en tant qu’affranchis d’un patron propriétaire.

Une identité plébéienne malgré tout

Mais il existe bien une identité plébéienne, qui repose sur deux bases : la pratique du travail, voire sa célébration, et les points communs des sociabilités plébéiennes. Du fait de la mortalité élevée et des divorces, nombre de familles, d’ailleurs frappées par le décès d’enfants, sont recomposées. Or l’idéal familial des plébéiens qu’expriment les formules des inscriptions funéraires est celui de l’affection et des vertus morales. Sans doute pourrait-on objecter que c’étaient d’abord, précisément, des formules, et que les réalités pouvaient être plus complexes ; mais les similitudes d’expression sont significatives. Plus généralement, l’épigraphie d’origine plébéienne célèbre les plaisirs de la vie, l’amitié, les repas pris en commun et l’entraide – sans que d’ailleurs la parole des femmes soit bien identifiée.

En dépit de l’inégalité de leurs conditions, des plébéiens vivent ensemble dans les mêmes microquartiers, voire dans le même immeuble, même si ce n’est pas au même étage. Ce sont eux qui se rencontrent dans les locaux des associations privées, éventuellement funéraires, même si ce n’est pas au même rang. Ce sont eux les clients des tavernes (au sens contemporain, mais désignées par popina en latin), ces lieux de vie par excellence, où ne s’aventurent pas les aristocrates, sauf encanaillement. Attachés à leur dignité de citoyen, travailleurs et durs à la peine, affichant un comportement de bons parents et de bons époux, familiers des fêtes populaires et aimant vivre hors de chez eux, les plébéiens de Rome constituaient un peuple de la boutique, des sanctuaires et de la rue. Ils formaient une société singulière et à plusieurs facettes, souvent cosmopolite de par ses origines, mais structurée par l’intégration à des groupes communautaires qui partageaient des valeurs et des comportements. Cette société n’était pas seulement un assemblage de microcosmes, mais un peuple d’habitants « ordinaires » d’une Ville dans laquelle tous se sentaient « chez eux » et fiers de l’être. Avec érudition, subtilité et clarté, Nicolas Tran a écrit là un livre nécessaire.