Pierre Guénancia signe un bel essai philosophique sur l'identité humaine, comprise comme forme d'universalité que chaque individu porte en lui et qui le rend semblable à tout autre.

« Dans la belle famille des philosophes », écrivait Roger Pol-Droit dans l’une de ses chroniques du Monde des Livres en 2010, « il en est des discrets ». Tel est Pierre Guénancia, poursuivait-il, « peu soucieux de tapages, sérieux en besogne, solide ». Et, nous permettrons-nous d’ajouter en reprenant un mot qui a d’abord servi à saluer le travail de Jean Beaufret : endurant.

Plus que d’autres peut-être, ce dernier trait nous semble particulièrement frappant s’agissant de ce philosophe qui a longuement exercé en classes préparatoires avant d’être nommé Professeur à l’université de Dijon, et qui goûte depuis quelques années les joies d’une retraite bien méritée. Car il n’est que de relire le livre qu’il a publié il y a tout juste trente ans sous le titre de Descartes et l’ordre politique pour s’apercevoir de l’étonnante continuité de sa réflexion et de la patience avec laquelle il la développe depuis des décennies. C’est bien le même sillon de pensée qui n’a jamais cessé d’être creusé avec persévérance, jusqu’à atteindre à présent des profondeurs insoupçonnées.

Pierre Guénancia n’est sans doute pas l’homme d’un seul livre, puisque celui qui paraît ces jours-ci aux Presses universitaires de France est déjà le douzième (et souhaitons-le, pas le dernier), mais il est bien l’homme d’une pensée unique, dans tous les sens du mot : exclusive et singulière.

Si L’Homme sans moi. Essai sur l’identité n’est pas un livre sur Descartes – dont l’on sait que Pierrre Guénancia est l’un des meilleurs connaisseurs actuels –, comme le souligne immédiatement l’auteur, il est imprégné de philosophie cartésienne de bout en bout, et est indissociable des thèses majeures du cartésianisme. Conçu dans le prolongement direct du beau live paru en 2009 chez le même éditeur et intitulé Le Regard de la pensée, ce nouvel opus fait résonner le cogito cartésien dans toutes ses harmoniques, sans s’enfermer à aucun moment dans le commentaire des textes de l’auteur des Méditations métaphysiques. Il s’efforce bien au contraire de redonner souffle et vitalité à la pensée de « ce cavalier français qui partit d’un si bon pas », en la mettant en dialogue avec celles de Pascal, Paul Valéry, Husserl et Lévinas.

Il en résulte un ouvrage profondément médité, fruit d’une réflexion inlassablement reprise, rédigé d’une plume alerte et dans cette langue classique que Pierre Guénancia manie avec une incomparable clarté. Livre rare, donc, comme il s’en publie peu chaque année, que nous tiendrions volontiers pour le meilleur que l’auteur nous ait donné à ce jour en ce qu’il réussit à nouer ensemble de manière originale les fils d’une inspiration à la fois politique et métaphysique qui parcoure toute son œuvre.

Le culte moderne du Moi et le cosmopolitisme du Je

Ambitionner de résumer pareil ouvrage, fort de 372 pages dont aucune ne peut être retirée sans dommage pour l’ensemble, relève bien entendu d’une gageure. Mais l’entreprise n’a rien d’impossible pour peu que l’on se contente de donner un premier aperçu de l’effort de réflexion qui s’y déploie.

« l will teach you differences » (« je vous apprendrai à faire des distinctions ») : cette phrase célèbre de Shakespeare, dont on prétend que Wittgenstein aurait longuement songé à la faire figurer en exergue des Recherches philosophiques avant d’y renoncer, pourrait tout à fait être reprise à son compte par Pierre Guénancia. La distinction proprement essentielle que L’Homme sans moi s’efforce de tracer – et qui justifie en partie le titre – est celle qui oppose le moi au Je.

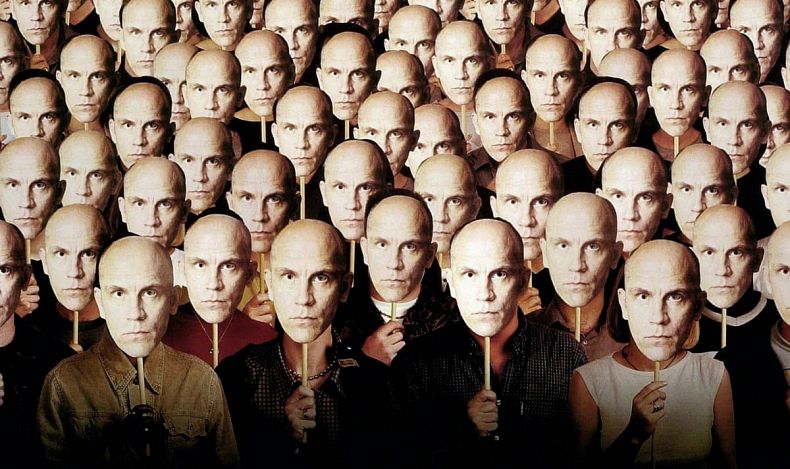

Du moi, tout a déjà été dit, puisque, en somme, il n’est jamais question que de lui, de ce « cher moi », comme disait Kant, auquel chacun est infiniment attaché, de cet ensemble de traits de personnalité, de souvenirs et de vécus qui fait de chacun de nous un être unique, incomparable, insubstituable, une chose précieuse que l’on n’en finit pas de connaître, de cultiver, et dont une littérature racoleuse dite de « développement personnel » nous invite à prendre soin comme de la prunelle de nos yeux. Le moi, c’est celui que je suis par opposition à tous les autres : c’est moi et personne d’autre. « Le moi est devenu une idole », écrit Pierre Guénancia, « sorte de totem à usage individuel par lequel et d’une façon quelque peu dérisoire chacun cherche anxieusement à s’assurer qu’il est lui-même et non pas un autre, qu’il forme à lui tout seul une espèce dont il est l’unique exemplaire. »

Idée caractéristique des Temps modernes qui ne date pourtant pas d’hier, puisqu’il serait loisible, comme le montre l’auteur, d’en tracer l’origine à l’époque classique, au cœur même de l’anthropologie qui s’élabore à ce moment (notamment chez Pascal et Hobbes). L’une des thèses les plus intéressantes de l’ouvrage de Pierre Guénancia est que c’est « l’hypertrophie actuelle du moi qui bouche et obscurcit l’horizon du monde commun aux hommes et l’idée d’universalité de l’être humain », au point de mener chacun – pour peu qu’il demeure durablement piégé dans son monde propre, dans son « chez soi », dans sa communauté ethnique ou religieuse ou dans tout ensemble de traits accidentels particularisants comme la couleur de peau ou le sexe – à « perdre le peu d’humanité qui le retient au bord de la sauvagerie et de la barbarie ».

Au rebours de cette absorption des moi individuels dans un Grand moi unique et mythique qui ôte à chacun des hommes non seulement son individualité dissoute dans la fusion communautaire, mais son humanité même, qui consiste dans le partage commun et égal de la qualité d’homme, Pierre Guénancia fait valoir la nécessité d’une distinction : le Je n’est pas le moi. Le « Je », c’est cette position que je peux à tout instant adopter pour m’observer moi-même pour ainsi dire de l’extérieur, en devenant un spectateur de moi-même, et d’où je m’apparais comme un individu parmi d’autres, qui n’est ce qu’il est que par « la coïncidence d’une quantité infinie de conditions et de hasards », comme le dit Paul Valéry . Le « Je » n’est donc pas le moi, il n’est même aucun moi puisque, d’une certaine manière, il est le moi universel, qui n’a pas de nom, pas d’histoire, pas de qualités si ce n’est celle d’être une « chose qui pense » (res cogitans). Le « Je » est, pour reprendre l’admirable phrase conclusive des Mots de Sartre, « tout un homme, fait de tous les hommes, et qui vaut tous les hommes et que vaut n’importe qui ».

C’est depuis ce poste d’observation impersonnel ou pré-personnel que Pierre Guénancia nous invite à nous placer pour rejoindre tous les autres hommes à la faveur de ce que l’on pourrait appeler une modification intentionnelle du rapport à soi. Car ce que le sujet découvre lorsqu’il se rapporte à lui-même comme à un « Je », et non pas comme à un « moi », c’est sa fonction universelle, c’est-à-dire ce qui en lui est essentiellement commun à tous et ne lui appartient pas en propre. « Le commun », écrit Pierre Guénancia, « est ce qui en chacun de nous perce la clôture du moi », et qui permet à chacun, en partant de lui-même, de nouer une relation avec n’importe quel autre être humain, par-delà toutes les différences subjectives, et par là même de rattacher les mondes particuliers au monde commun, par-delà toutes les frontières et les délimitations territoriales. C’est en se « déterritorialisant » (entendez : en s’absentant à lui-même pour se faire spectateur impartial de soi-même) que le sujet peut réussir à s’extraire de son petit monde, de son canton, de son pays, pour aller à la rencontre de tout homme comme de son prochain.

« Seul un sujet qui découvre en lui-même [...] sa fonction universelle [...] a la capacité de se modifier et de se faire intentionnellement le support d’un Nous qui soit celui d’une société ouverte et d’un monde humain et non celui d’une tribu ou d’une secte, aussi grandes et ‘civilisées’ soient-elles, un Nous cosmopolite par symétrie avec ce moi universel. »

La forme de l’humaine condition

Ce sont ces diverses modalités de modifications intentionnelles du rapport à soi, par lesquelles chaque Je peut faire de lui-même une expression individuelle d’un être en commun, que l’auteur explore systématiquement dans plusieurs chapitres superbes consacrés à l’analyse du sens commun, de la vérité, de la pitié, de la générosité et de la sympathie. Leur ambition n’est pas de partir de soi pour s’élever au commun, car, explique Pierre Guénancia, « le commun est fait la matière de chaque vie », de sorte qu’« il n’y a pas de précédence entre le propre et le commun ». Il s’agit bien plutôt, pour citer cette fois-ci la formule célèbre de Montaigne, auquel de belles pages sont consacrées, de révéler de quelle manière chacun porte en lui « la forme de l’humaine condition ».

À défaut de pouvoir présenter toutes ces profondes analyses dans les limites d'un compte rendu, réservons les quelques lignes qui suivent à celle du sens commun, tel qu’il est conçu par Kant. Le propre du jugement esthétique, note le philosophe de Königsberg, est qu’il prétend essentiellement à l’universalité. Lorsque je déclare que « ce roman est un chef-d’œuvre », le jugement d’admiration que j’énonce n’a certes pas la prétention d’être objectif, mais il suffit qu’un autre vienne à le contester pour que je réagisse comme si je venais de porter un jugement objectif. La contestation d’autrui – par ce qu’elle a à mes yeux d’agaçant – me force à reconnaître, après coup, le sens implicitement universel de mon jugement. La contestation d’autrui sert, pour ainsi dire de révélateur.

La grande originalité de Kant consiste à voir dans la prétention à l’universalité du jugement de goût non pas la marque d’un caprice de jeune homme, mais un caractère constitutif produisant le sens même d’un tel jugement. Tout jugement esthétique prétend essentiellement au bénéfice de l’universalité. Chacun pense pouvoir exiger à juste titre l’assentiment de tous les autres, et chacun est tellement assuré de son bon droit qu’il préfère refuser le goût (au sens de « capacité à apprécier et à reconnaître ce qui est beau ») à celui qui conteste le sien.

En matière de ce qui est simplement « agréable » (par exemple, le goût que l’on peut avoir pour le vin des Canaries, dont Kant raffolait lui-même et dont on sait qu’il faisait venir par bateau à Königsberg des caisses entières), chacun reconnaîtra bien volontiers que le jugement par lequel il déclare qu’une chose lui plaît est fondé sur un sentiment particulier, lequel n’a de valeur que pour sa propre personne. Mais en matière de ce qui est « beau », chacun souffrira très difficilement être repris, au point d’exiger l’adhésion des autres.

Pourquoi en va-t-il ainsi ? La raison en est que celui qui rend un jugement esthétique en déclarant que telle œuvre d’art est magnifique ne s’exprime pas en son propre nom. Le plaisir qu’il éprouve lui apparaît comme étant objectivement partageable, et comme réclamant en principe ce partage. Le jugement esthétique est essentiellement un jugement pour autrui, au double sens où c’est un jugement que j’adresse à l’attention des autres et un jugement que j’ai l’impression de formuler pour les autres, c’est-à-dire à leur place. Lorsque je réclame l’accord des autres en matière d’appréciation esthétique, je n’entends pas qu’ils me passent un caprice, je n’attends pas non plus qu’ils tombent fortuitement d’accord avec moi (« toi et moi avons les mêmes goûts »), j’entends que les autres sachent renoncer à toute appréciation subjective comme j’ai su le faire, et qu’ils me rendent ainsi le témoignage que je suis sûr de mériter.

« La découverte des belles choses », conclut Pierre Guénancia, « comme celle des choses vraies, sont simultanément découvertes de l’universalité des sujets qui jugent comme moi, d’un lien invisible, plus originaire que toutes les liaisons empiriques qui fractionnent l’humanité en familles, sociétés, nations. » Le sens commun, la vérité, la sympathie, la pitié, la générosité, et d’autres expériences encore qui demanderaient à être examinées de près, me font découvrir en moi la présence virtuelle de tout autre que moi, « comme si l’hospitalité était d’abord un fait intellectuel », celle de l’esprit qui, en s’efforçant de juger « comme tout le monde », se conçoit comme un autre pour les autres.

La connaissance du cœur

La reconnaissance de notre commune humanité n’est pas, comme les remarques qui précèdent pourraient le faire croire, une expérience toute théorique – celle d’un sujet capable de porter un regard sur lui-même qui l’objective, et qui, en le séparant de son propre moi, réduit d’autant la distance qui le sépare des autres. Dans un chapitre de toute beauté, Pierre Guénancia avance l’hypothèse que dans ce type d’expérience, le Je n’est pas seulement et de façon indifférenciée une chose qui pense, c’est-à-dire un entendement ou une raison, un spectateur théorique qui objective une situation, mais un spectateur affecté par ce qu’il voit qui vit directement cette situation.

C’est en ce lieu de sa réflexion que Pierre Guénancia mobilise la notion pascalienne de « cœur », en comprenant ce dernier comme l'instrument de connaissance et de reconnaissance de l’humanité, c’est-à-dire de ce que Paul Ricoeur appelait « la qualité humaine de l’homme ». Sa fonction propre serait celle d’un organe de détection de la présence (ou de l’absence) de l’humain dans l’homme.

C’est le cœur qui réagit à la manifestation de l’humain en nous faisant éprouver une émotion spécifique, comme dans ces moments rares où un « geste d’humanité » est effectué sous nos yeux, de manière parfaitement gratuite, sans que ce geste ne soit en rien commandé par la nature, la vie, l’ordre social : celui qui accomplit un tel geste à l’adresse de son prochain s’arrache précisément à toute appartenance sociale, ethnique ou même biologique. Inversement, ce qui nous horrifie chez les « monstres » que l’on dira justement « inhumains » procède directement de la constatation que leur vie personnelle ne repose que sur elle-même et qu’elle est incapable de communiquer avec celle des autres et d’abord et avant tout avec leur sensibilité, constituant à ce titre un défi à l’universalité que nous supposons en chacun et en tous.

« Nous définirions le cœur », écrit Pierre Guénancia, « comme le sentiment de l’universel dans le singulier, une disposition d’esprit à entre-apercevoir tout l’homme en tout homme [...]. Le cœur serait ainsi une application du sens commun au domaine de l’humain qui est celui où l’entendement fait l’expérience de l’irréductible singularité en même temps qu’il aperçoit en cette propriété la chose du monde la mieux partagée. »

Ici encore, il faut lire dans leur détail les analyses que nous ne pouvons que résumer grossièrement. Il faut les lire et les relire car elles sont aussi belles que profondes, et continueront durablement de révéler de nouvelles richesses à chacune de nos relectures.