Au-delà des aspects militaires et diplomatiques, l'Empire revêt un projet plus global à l'échelle européenne sur lesquelles les sources sont particulièrement loquaces.

La période 1789-1815 est souvent perçue comme une phase de guerres continues ponctuée de paix éphémères. Pour autant, au-delà des phases guerrières, les penseurs de l’Empire ont réfléchi au ralliement des populations locales au projet français. Les questions militaires se superposent aux enjeux diplomatiques, aux questions économiques ou encore au faisceau des identités. L’historien Aurélien Lignereux permet dans son dernier ouvrage de dépasser le diptyque guerre/paix pour étudier plus en profondeur la nature de l’Empire.

Le thème de terminale consacré à la guerre et à la paix se concentre principalement sur les formes de conflits et leur dimension diplomatique. Il a aussi tendance à opposer les temps de guerre et les temps de la diplomatie. L’atout du livre ici présenté est de montrer comment les deux processus se chevauchent et s’interpénètrent.

Nonfiction.fr : Si le bicentenaire a été l'occasion d'une mise en lumière de la figure de l'empereur, bien qu'il reste un objet historique complexe, l'Empire a été peu abordé. Les études sur l’Empire ont tendance à se focaliser sur les conquêtes et les résistances mais on ne peut réduire l’Empire à sa seule vocation militaire. Quelles sources vous ont permis de dépasser cet axe de réflexion pour aborder les territoires impériaux dans une dimension plus globale ?

Aurélien Lignereux : Effectivement, c’est une question de sources. Lorsque l’on passe des journées entières aux Archives (nationales, départementales ou d’État pour les territoires redevenus indépendants après une période de domination française), et que l’on ne trouve rien de relatif à la guerre dans des cartons pourtant de producteurs variés (administrations civiles certes mais certaines très sensibles comme la Police générale), on ne peut pas soutenir que les guerres napoléoniennes ont été une première expérience de « guerre totale », telle qu’elle s’imposera aux sociétés, économies et cultures européennes au cours du premier XXe siècle. Cela ne signifie pas que les aspects militaires n’apparaissent que dans les seules archives conservées par le Service Historique de la Défense, à Vincennes. Un souffle martial anime la société (spectacles militaires, défilés), du moins dans les grandes villes.

Mieux encore : de façon paradoxale, c’est par le local que j’en suis arrivé à une dimension globale, cette fois prise au sens d’élargissement des horizons, de pleine prise en compte de la dimension européenne atteinte alors par la France et qui se ressent dans la façon dont bien des Français et des Françaises sont amenés à se projeter dans un espace plus vaste, au gré des obligations et des opportunités qui se présentent.

Il ne s’agit pas seulement de la masse des conscrits appelés à quitter leur village pour partir sur les routes du continent, partir en campagne, combattre et mourir de l’Espagne à la Russie. Cet élargissement concerne aussi des manufacturiers qui cherchent à étendre leurs parts dans un marché fermé aux Anglais et favorisé par des droits de douane résolument avantageux.

Ce sont aussi des magistrats, des fonctionnaires, des gendarmes et parfois même de simples employés qui sont nommés, promus ou déplacés dans quelque sous-préfecture d’un Empire français étendu à 130 départements. Mais c’est aussi de simples administrés qui, à Avignon ou à Blois accueillent un préfet d’origine piémontaise ou belge. Autrement dit, l’expansion impériale n’est pas que la chose de Napoléon, pas que l’œuvre de ses soldats mais créer ou accélère des circulations civiles.

Votre titre peut surprendre au premier abord. Qu’entendez-vous par « l’Empire de la paix » ?

Il a de quoi surprendre en effet tant l’association de l’Empire à la guerre paraît aller de soi. Tout l’Arc de Triomphe n’est pas de trop pour porter en colonnes serrées les noms des batailles disputées et des généraux qui s’y sont distingués. Spécialistes d’histoire militaire, amateurs et autres passionnés n’ont pas cessé d’alimenter d’études, au risque de la répétition, cette face belliqueuse, superbe et spectaculaire, de la période napoléonienne.

Plus discrète, une autre tradition historiographique a certes eu à cœur de présenter la matrice napoléonienne de la France contemporaine mais en réservant cette lecture institutionnelle et civile à la France de l’intérieur (celle des départements compris dans les anciennes limites monarchiques) ; une « œuvre de paix » qu’Alain Pigeard a cherché il y a quelques années à faire tenir en 200 notices de dictionnaire. D'où cette dichotomie durable entre une France en paix dans une Europe en guerre.

Il serait plus juste du reste de dissocier les temporalités, et de souligner que si le rythme événementiel du court terme est celui de la guerre (avec ses levées d’hommes et d’argent, ses campagnes et des batailles), les autorités impériales se projettent toujours dans le long terme de la paix solide et épanouissante.

On peut toutefois surmonter l’apparente contradiction. Parler de l’Empire de la paix, est-ce forcément user d’un oxymore ? L’historiographie anglo-saxonne a déjà préparé le terrain. Lorsqu’en 1990, Stuart Woolf publie Napoleon’s integration of Europe, l’idée que les opérations militaires ne sont qu’un segment dans un processus d’expansion essentiellement civile va tellement à rebrousse-poil que pour marquer le coup le livre a été traduit en français par Napoléon et la Conquête de l’Europe. Ce livre a ouvert un appel d’air puisque, tout entier consacré à la domination française sur le continent, il se concentrait pourtant sur les modalités civiles d’incorporation des territoires conquis. Par la suite, une série de monographies ou de recueils ont détaillé cet espace européen en paix comme lieu pacifié d’une expérience institutionnelle hors norme.

Pour étudier la paix à l’époque napoléonienne, il ne faut pas se circonscrire aux traités sans lendemains de Lunéville, d’Amiens, de Presbourg, de Tilsit et de Vienne. Le discours de paix est en toile de fond durant toute la période, pas seulement parce que la guerre est à gagner et à conquérir mais parce qu’elle est déjà dans la sécurité que Napoléon prétend apporter au continent. Celui-ci se targue en tout cas d’avoir rejeté au loin le théâtre de la violence guerrière et de préserver de nouveaux combats les Pays-Bas, la vallée du Rhin et l’Italie du Nord – champs de bataille pluriséculaires –, grâce à l’intégration de ces territoires au sein de son Empire. Cette paix a cependant un coût, celui du transfert de la violence.

Pour Napoléon, il est temporaire. A l’horizon proche de la paix générale – une fois vaincu la Russie –, et dans l’aboutissement des projets de paix universelle échafaudés par les Lumières (abbé de Saint-Pierre ou Rousseau), le système napoléonien doit aboutir à un espace de droit et de civilisation partagé et pacifié, sous la médiation bienveillante de l’empereur et d’un super-Etat (la France), veillant aux bonnes relations entre les princes et les peuples d’une confédération européenne modelée par des références et des intérêts communs ; attelage bancal du reste entre une société se développant selon des canons libéraux et une superstructure dominée par un chef charismatique mais despotique. D’ailleurs, dans la pratique, l’uniformité prend le pas sur l’unité.

Vous avez pour ambition de répondre à quatre questions dont « qu’est-ce qu’un Français ? ». Comment définit-on un Français dans l’Empire et cette définition est-elle la même dans les départements réunis ?

Pour y répondre, on songe immédiatement au droit mais deux autres plans seront à prendre en compte tout en jouant en sens contraire : ce que fait la géopolitique ; ce qui subsiste en termes d’identité culturelle.

Commençons donc par ce que dit le droit. A la différence de la Révolution, le Consulat dissocie les questions de nationalité et de citoyenneté. La Constitution de l’an VIII définit le citoyen et seulement le citoyen (art. 2 : « Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français. »). Le Code civil définit quant à lui la nationalité : est Français l’enfant né d’un père français ; bref, le droit du sang.

C’est d’une part, rompre avec l’Ancien Régime, durant lequel la naissance sur le territoire français était reconnue pour critère essentiel de la qualité de Français. C’est d’autre part, rejeter la préférence de Bonaparte, Premier Consul, favorable au jus soli (pour que tous les jeunes gens passent par la conscription !). La naturalisation est néanmoins possible (sénatus-consultes des 16 octobre 1803 et 19 février 1808, et décret du 17 mars 1809) pour des étrangers ayant rendu des services à l’État, ou apportant à la France leurs compétences et leurs capitaux (sous réserve d’une déclaration préalable d’intention de fixer son domicile en France, de dix ans au moins de résidence, et d’une demande de naturalisation auprès du gouvernement, qui l’accorde ou non).

Mais au fond, peu importe, dans la mesure où, par le biais des réunions, ce sont des millions d’habitants qui deviennent alors Français, dès lors que leur territoire de naissance (Piémont, Ligurie, Hollande ou Valais, etc.) devient partie intégrante de la France. C’est là un phénomène massif, absolument unique, par lequel 12 à 14 millions de personnes deviennent Françaises du jour au lendemain, en masse, si bien qu’en 1812, un petit tiers des Français ne sont pas nés Français. Or ils sont pleinement Français. Telle est la force juridique de la réunion qu’elle en a fait de droit des Français de naissance à l’égal de tous leurs compatriotes, avec tous les droits et les devoirs que cela implique. Aucune différence légale n’est faite : ces nouveaux Français votent selon les règles électorales générales, sont représentés au Corps législatif par des natifs de leur territoire, accèdent à égalité aux emplois publics.

Voilà ce que fait la politique d’expansion napoléonienne. Il y a néanmoins un frein à cela, dans les représentations culturelles. Être Français, c’est aussi se sentir tel, or même un conseiller d’Etat (rien que ça !) comme le juriste piémontais Galli della Loggia, explique devant les députés du Corps législatif qu’il ne se présente à eux pour défendre un projet de loi que par le « bénéfice de la réunion accordée au peuple piémontais qui a rejailli sur moi par un effet du hasard », certes à titre d’excusatio propter infirmitatem en bonne rhétorique, mais l’aveu est saisissant. Être Français, c’est enfin être reconnu comme tel, et cela passe non seulement par la maîtrise de la langue française mais aussi par un art de vivre en société – bref, une francité, qui dépasse le je ne sais quoi, se voit et se vit dans l’esprit de conversation, dans la légèreté du caractère. Cela peut paraît bien superficiel mais les contemporains y sont sensibles ; c’est du reste en construisant les stéréotypes étrangers qu’ils en viennent à définir ce qui les fait Français, ce qui les fait se sentir Français.

Dans ces conditions, l’Empire français est bien un empire : il rassemble des nations diverses, et s’est éloigné de la conception révolutionnaire de la nation une et indivisible, malgré la permanence de l’armature institutionnelle. Ses membres commencent à se définir les uns les autres comme Français de nation hollandaise ou Français de nation italienne.

Quelles sont les principales différences dans le processus de réunion de départements au territoire français entre la Révolution, le Consulat et l’Empire ?

Il faut en effet souligner au préalable que Napoléon n’a pas inventé la formule de la réunion. Les assemblées révolutionnaires elles-mêmes l’avaient empruntées à l’Ancien Régime (Louis XIV avait ainsi réuni la Sarre et en avait fait momentanément une province du royaume), mais elles en avaient fait, avec le laboratoire d’Avignon, un outil au service du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à se prononcer sur leur sort – en l’occurrence, leur rattachement à la France.

C’est avec les premiers succès militaires de la République que la réunion va servir l’expansion territoriale française tout en illustrant en apparence l’application de ses valeurs avec le consentement des nouveaux Français : les Savoisiens votent en 1792 leur entrée dans la République française, suivis par les habitants de plusieurs petits territoires aux portes de la France. Une doctrine républicaine, théorisée par de grandes voix de la Convention (Grégoire, puis Carnot) vont conditionner cet élargissement à deux critères : la volonté libre des populations ; l’intérêt de la France, avec le garde-fou des « frontières naturelles » qui, défendues par le verbe dantonien sont autant un stimulant qu’une limite. Grégoire comme Carnot ajoutent comme prérequis l’affinité cœur ou la parenté de mœurs, tels qu’on les retrouverait de façon exemplaire dans les Liégeois, qui ont fait leur révolution et auraient la faconde et l’enthousiasme digne d’un Français.

La force de l’anti-révolution – comme force d’inertie opposée au nouveau régime et ses devoirs – voire de la contre-révolution vont conduire à s’en détacher. Ce sont surtout les conditions de la guerre, et la nécessité d’étendre les ressources face à l’Europe coalisée qui poussent la Convention et plus encore le Directoire à retenir essentiellement le critère de l’intérêt de la République française, quitte à passer outre la volonté des populations, que l’on ne consulte plus dès 1795 dans le cas des Luxembourgeois, notoirement hostiles à la France et pourtant réunis en même temps que les territoires belges sur la base de votes très partiels effectués… deux ans plus tôt.

Le rattachement de Genève en 1798 est pour l’essentiel un marchandage diplomatique : la vieille république pourtant révolutionnée d’elle-même dans un sens résolument démocratique constitue le cœur d’un nouveau département, le Léman, juxtaposé d’une partie de la (Haute) Savoie et du pays de Gex ; les notables genevois s’y sont résignés, croyant avoir sauvé l’essentiel en conservant la gestion autonome de vieilles institutions, municipalisées de façon toute dérogatoire.

Avec la prise de pouvoir par Napoléon, cette tendance s’accentue au prix d’une série de ruptures. Premièrement, la limite des frontières naturelles est dépassée – dans un premier temps, en direction de l’Italie, avec la réunion du Piémont, puis de la Ligurie et jusqu’à Rome, et dans un second temps, en direction de l’embouchure du Rhin et du littoral de la mer du Nord. Deuxièmement, les consultations électorales ont disparu ; il n’est plus question de vote mais de vœu des populations, et encore celui-ci est porté par les corps constitués et les notables. Le processus se poursuit dans la formation de commissions consultatives (des experts et des notables). Troisièmement, la phase d’incorporation est plus rapide – le délai pour la transition (c’est-à-dire le temps prévu pour une application intégrale, système fiscal compris, des lois françaises) passe de plusieurs années à quelques mois.

Enfin, l’idée d’une parenté, fût-elle un quasi mythe historique (les peuples gaulois), fût-elle garantie par la maîtrise du français, ou du moins de dialectes en dérivant, a disparu. Cela témoigne du reste de la confiance portée dans le système français que l’on estime en mesure de former des Français presque ex nihilo, presque parce que Napoléon estime (pour les besoins diplomatiques en vérité) que les Napolitains ou les populations illyriennes n’ont pas encore atteint le stade de civilisation qui permettrait la réussite de cette assimilation.

Vous expliquez qu’au sein de l’Empire, les formes diplomatiques « tendent à s'effacer devant la volonté de l’empereur » . Quels sont les principaux abus de pouvoir que vous avez relevés dans certains processus de réunion ?

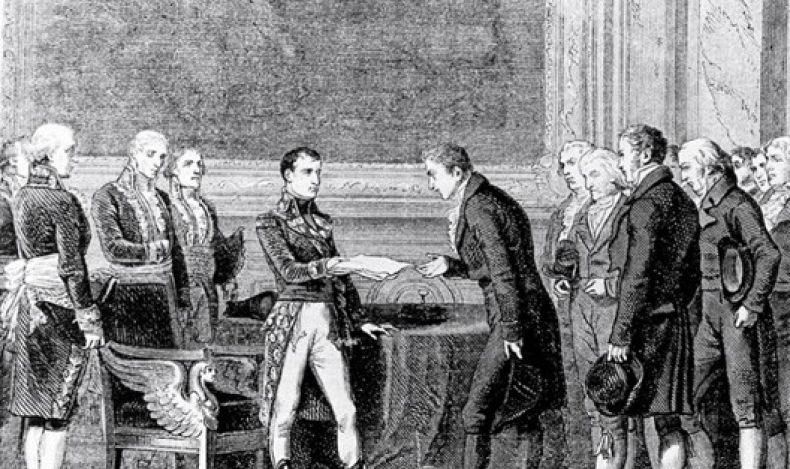

Cet allègement des procédures qui confine effectivement à l’abus de pouvoir joue à plusieurs niveaux. Napoléon hérite de la Révolution la légitimité à procéder à une réunion territoriale directement avec les populations concernées et leurs élites, en dehors d’un congrès général (quitte à la faire reconnaître par la suite, lors d’un traité international), précisément parce que la République plaçait la souveraineté des peuples, et d’abord leur capacité à déterminer leur sort, hors du champ des intrigues et marchandages diplomatico-dynastiques prêtés aux princes et à leurs ambassadeurs. Napoléon conserve cette façon de faire, qui impose un rapport léonin lorsque le doge de Gênes ou le Grand Bailli de Sion se retrouvent à négocier l’avenir de leur petit Etat face à la puissance colossale de l’Empire français.

Le débat parlementaire consistait un deuxième frein à l’expansion. Sous la Révolution en effet, les questions de politique étrangère en général et de réunion en particulier étaient discutées, vivement, au sein des assemblées, qu’il s’agisse d’Avignon en 1791, de la Savoie en 1792, de la Belgique en 1795 ou, en plusieurs fois et sans aboutissement, de la rive gauche du Rhin.

L’effacement du pouvoir législatif à partir du Consulat fait disparaître cet espace de contestation ou de concertation : les réunions voulues par Napoléon sont adoptées sans débat contradictoire par le Corps législatif ; elles finissent par échapper à cette assemblée pour dépendre d’un sénatus-consulte. Tout au plus peut-il y avoir, à bas bruit, quelques discussions en commission, et des tractations sur quelques aménagements pratiques au sein des Consultes et commissions qui règlent les détails de l’incorporation.

La dépolitisation des réunions est complétée par l’absence complète de débat public à ce sujet : aucune brochure intempestive n’est tolérée ; seuls quelques écrits de commande peuvent apporter au besoin les justifications additionnelles, et la presse, étroitement contrôlée, se borne à reproduire les pièces officielles, ou à saluer les réunions à l’occasion de la parution de tel ou tel atlas mis à jour pour tenir compte de l’expansion.

Enfin, à partir de 1809, cette dimension rhétorique elle-même est tenue pour secondaire : s’impose l’idée d’un empire qui doit s’agrandir, par la seule force des « circonstances », sans autre considération historique – le Valais, parce qu’une route essentielle entre la France et l’Italie traverse son territoire ; la Hollande, parce qu’elle constitue l’embouchure du Rhin, fleuve français ; les villes hanséatiques, comme littoral soumis à la contrebande anglaise –, si bien qu’un même décret de réunion regroupe ces trois territoires.

Au-delà de l’important besoin d’hommes, le service au sein de l'armée a aussi vocation à transformer les recrues en Français . Cette intégration fonctionne-t-elle ?

Il n’est déjà pas sûr que pour les dernières levées d’hommes, la conscription réussisse à transformer les jeunes gens, d’où qu’ils viennent, en soldats ! Le temps manque en effet pour la formation et l’instruction des troupes : il manque ce que l’on appellera l’école du régiment, tout simplement parce que la vie en garnison est l’exception sous l’Empire. Il ne faut donc pas anticiper ce qui ne viendra qu’à la fin du siècle – à savoir le rôle social de l’armée –, dans sa capacité à dégrossir les recrues, compléter leur instruction, généraliser les règles d’hygiène… et enseigner la nation – parachevant de ce fait le processus de « fin des terroirs » (Eugen Weber).

Même après la guerre et la dispersion des soldats de retour dans leurs foyers, il ne faut pas imaginer tous ces vétérans sous les traits de Chauvin – l’idéal-type du soldat-paysan cocardier – ni voir en eux les relais naturels et enthousiastes de la légende napoléonienne dans les veillées villageoises, à la façon de Balzac. La diversité est de mise, l’effacement de cette expérience peut être de règle pour ces centaines de milliers d’hommes, a fortiori ceux qui – étrangers de naissance – n’ont été soldats français que par la force des circonstances.

Pour autant, le passage dans les armées napoléoniennes transforme indéniablement les hommes, soumis à une intense épreuve physique, psychique et morale. Les logiques d’agrégation au groupe – cellule primaire des camarades, régiment et son drapeau, armée et son chef – permettent d’atténuer un tel choc, à la faveur d’un sentiment d’appartenance, gage de fierté et d’abord de multiplication des chances de survie. Ceux qui restent isolés, murés dans le souvenir du petit pays d’origine (non pas la nation ou la région mais l’espace familier du clocher), peuvent se laisser ronger par la « nostalgie » (Thomas Dodman).

Il n’est cependant pas certain qu’elle frappe davantage les nouveaux Français ; les observateurs du temps – et ils se montrent très attentifs – pointent plutôt les contrées montagneuses, les périphéries culturelles. Un Breton aurait plus de chances d’y succomber qu’un Wallon, un Rhénan ou un Piémontais, pour lesquels le fait militaire est une institution sociale bien enracinée et qui sont originaires de départements – certes récents car réunis –, mais facilement intégrés au cœur de l’Empire. La professionnalisation relative qui fait de ces conscrits-là de bons soldats y est ainsi favorisée mais elle peut davantage se tourner vers la figure de Napoléon que sur la nationalité française, et c’est en tout cas sur cette référence au grand chef que se structureront les associations de vieux soldats en Belgique ou en Rhénanie, bien après 1815.

Vous consacrez un chapitre particulièrement intéressant aux circulations au sein de l'Empire . De nouveaux emplois ont ainsi été promis aux nouveaux Français. Quels domaines ont été concernés et quels exemples significatifs avez-vous relevé ?

Fournir des postes aux nouveaux Français fait effectivement partie du pacte de réunion, annonçant aux habitants réunis (et surtout, de fait, à leurs élites) qu’ils seront considérés comme tous les Français et pouvent à ce titre prétendre à tous les emplois. Dans le cas de la réunion de la Hollande en 1810, ces promesses sont même formalisées et conduiront à des contingents d’emplois réservés et jusqu’à des « fournées » dans quelques institutions clefs, comme l’auditorat au Conseil d’Etat.

De façon générale, il s’agit pour Napoléon de prévenir le sentiment de dépossession qui peut aigrir les populations indigènes (le terme est alors d’emploi assez courant, pour désigner les natifs, sans les connotations et les discriminations juridiques qui seront celles de la colonisation ultérieure) face à une arrivée massive de fonctionnaires venus de loin – de Paris, de l’ancienne France, ou tout simplement du Piémont pour les Génois ou les Romains ; d’Alsace ou de Rhénanie pour les villes hanséatiques ; de Belgique pour les Hollandais. Le jeune Napoléon n’a sans doute pas oublié le rejet xénophobe qu’inspirent ces étrangers, qui faussaient les chances de promotion en Corse.

Pourtant, les administrations françaises implantées dans les nouveaux départements comptent une majorité d’expatriés, selon des proportions contrastées en fonction des institutions (c’est très net dans les administrations financières). En effet, la volonté politique affichée ne fait pas tout : dans une logique de professionnalisation, le vivier des indigènes aptes à remplir les fonctions publiques est assez étroit (savoir lire et écrire… en français, ancienneté, connaissance des formes administratives françaises, etc.). Cela vaut, par exemple, pour la gendarmerie comme pour les préfets – d’autant que peuvent s’y ajouter des motifs de prudence. Cela dit, il y a bien des Toscans ou des Flamands en poste dans l’administration française dans les départements toscans ou flamands, et ces hommes ne sont pas relégués à des tâches d’exécution. Rien de commun avec la division inégalitaire des tâches qui sera de règle dans les administrations coloniales.

Mieux, la réciprocité est une réalité. Cela signifie que dans certains cas des personnes originaires d’un territoire réuni vont exercer leurs fonctions au sein même de la vieille France, et dès lors avoir autorité sur les Français. Bourg (en Bresse) ou Nantes vont ainsi voir se succéder à la tête de la préfecture un Piémontais et un Belge, un Belge et un Hollandais. C’est là un phénomène encore très minoritaire d’un point de vue statistique (la balance est très déséquilibrée entre le nombre de vieux Français qui sont nommés dans un nouveau département et le flux inverse), mais il est appelé à s’étoffer au fil des années, lorsque l’acculturation au système français permettra de multiplier les cadres nés étrangers. Mais avant même sa chute – et sauf parmi les ministres –, le pouvoir impérial a aussi pour relais des fonctionnaires, généraux et magistrats à tous ses étages, jusqu’au Conseil d’Etat, à la Cour de Cassation et au Sénat.