En retraçant l’histoire de la Deuxième République au prisme de l’histoire politique, Marie-Hélène Baylac offre une synthèse de la naissance, des tumultes et de la chute de ce régime éphémère.

Dans la France du milieu du XIXe siècle, le « peuple » a plusieurs sens : c'est à la fois la « nation » qui fait corps, sans distinction d'ordres ou de classes sociales, mais c'est aussi le peuple « laborieux » qui rassemble les catégories vivant de leur travail. En plaçant la « peur du peuple » au centre de son Histoire de la IIe République, Marie-Hélène Baylac attire ainsi l'attention sur un paradoxe majeur de la brève histoire politique de ce régime, qui succombe trois ans seulement après sa naissance (1848-1851). S'il fait long feu, ce nouveau régime est porteur de transitions durables dans l'histoire politique de la France. Pour la première fois depuis 1804, le pays ne vit plus dans un système monarchique. Dans sa postérité, la Deuxième République restera ainsi un marqueur essentiel dans la construction politique du pays, amenant, entre autres, le suffrage universel masculin, l’abolition de l’esclavage, mais aussi la première élection présidentielle en France.

Les ruptures politiques de la Deuxième République

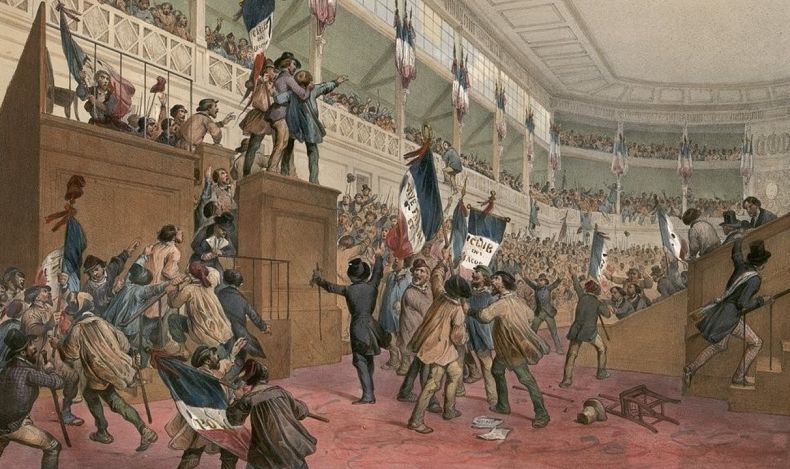

Le récit s'appuie principalement sur des témoignages d’acteurs contemporains, au détriment d’un dépouillement d’archives. Il met en évidence la difficulté à trouver un compromis et à fonder un régime stable parmi les républicains qui accèdent au pouvoir le 24 février 1848. Notons déjà que la révolution n’est pas le fait d’un travail organisé. Les violentes manifestations parisiennes se transforment en insurrection à part entière après la fusillade du boulevard des Capucines du 23 février, aux circonstances mal éclaircies. La fuite du roi Louis-Philippe concrétise les espoirs républicains, mais confronte aussi les militants à l’exercice des responsabilités. Le gouvernement provisoire, devenant à partir de mai la Commission exécutive, est surtout formé autour des réseaux des journaux Le National et La Réforme. Un choix qui met en lumière les divisions des courants républicains, car ce gouvernement n’incarne qu’un des nombreux visages du républicanisme français. Evoquant Lamartine, ministre des Affaires étrangères et emblématique figure du républicanisme modéré de 1848, l’auteure parle d’ailleurs des « infortunes du centrisme dans un pays toujours propice à la radicalité » .

Pour comprendre cette remarque, il faut rappeler le foisonnement d’idées de ce printemps républicain, rendu possible par l’émergence des clubs, et la liberté de presse nouvellement acquise. Certes critiqués par les conservateurs de France ou de l’étranger – pensons aux caricatures du Punch britannique – moqués par Flaubert dans son Education sentimentale, ces nouveaux courants s’inscrivent pourtant dans ce « siècle des possibles » décrit par Emmanuel Fureix. Ce foisonnement d’idées conduit toutefois à une importante inquiétude dans les rangs des monarchistes, des conservateurs, mais également des républicains libéraux. Auparavant unis par le rejet des Orléans, les républicains au pouvoir sont en effet devenus, à leur tour, des entraves à la république « sociale », pour de nombreux révolutionnaires. Alexis de Tocqueville apparaît à de nombreuses reprises au fil des pages, et les Souvenirs qu’il laisse montrent l’inquiétude d’un membre des élites françaises face à des révolutionnaires rappelant à beaucoup ceux de 1793.

Lamartine et les républicains au pouvoir montrent volontiers leur modération. Toutefois, les socialistes et les républicains « avancés » inquiètent, et suscitent même la haine alors que les semaines passent. Loin de former un bloc révolutionnaire, leur division est notable : entre factions et courants (proudhoniens, fouriéristes, etc.) mais aussi entre chefs de file (Blanqui et Barbès se haïssent). La Commission exécutive doit s’y confronter et consent à de maigres compromis, comme les Ateliers nationaux censés donner du travail aux chômeurs ; mais elle est aussi attaquée sur son flanc droit. Les législatives de mai font la part belle aux républicains du « lendemain », pour beaucoup d’anciens monarchistes recrutés parmi les notables, et des plus tièdes envers la République. Après quelques semaines d’apparente unanimité, les divisions ne cessent de grandir.

La grande misère des modérés de France

L'approche que propose Marie-Hélène Baylac de cette histoire politique est principalement centrée sur la capitale. Dans un pays centralisé, elle constitue à la fois le principal lieu de décision, mais aussi l’endroit où les idées politiques se créent, et influencent tant la province que l’Europe. Car l’Europe a les yeux tournés sur Paris, une dimension qui reste peu évoquée dans ce livre. Les autres capitales du continent scrutent notamment les combats de juin 1848, entre espérance et effroi.

En effet, les tensions internes au nouveau régime basculent bientôt dans la violence. Le 23 juin, la rupture entre la Commission exécutive et les partisans d’une république « sociale » apparaît pleinement. Après la fermeture des Ateliers nationaux, sous l’impulsion du légitimiste Falloux, les travailleurs parisiens se soulèvent. La répression dirigée par le général Cavaignac l’emporte alors sur les espoirs socialistes, face à une insurrection sans commandement organisé, et la violence du combat a marqué les esprits. L’auteure, ayant pris en compte les récentes estimations sur les combats, évoque jusqu’à 5000 morts.

Le pamphlet du polémiste Auguste Romieu, Le spectre rouge, paru en 1850, décrit ces insurgés comme un amas de hordes barbares, prêtes à renverser une société fragile. Cet ouvrage ne rencontre pas le succès que lui prête Marie-Hélène Baylac, le nombre des exemplaires vendus étant réduit par rapport à de courtes brochures, plus accessibles. Cependant, le propos de Romieu fait scandale, car il avive, et à l’outrance, la peur du « rouge », en assimilant classes populaires et insurgés en puissance. Pour s’en prémunir, aux yeux des conservateurs, il faudrait un « sabre », mais Cavaignac a perdu de son panache. Le 2 septembre 1848, à l’Assemblée, il déclare ainsi que « quiconque ne voudra pas de la République est notre ennemi ; notre ennemi sans retour ». C’en est trop pour le « parti de l’Ordre », en voie d’émergence, ce rassemblement de monarchistes ou de républicains conservateurs et méfiants envers le libéralisme de Cavaignac. Il faut donc un autre sabre, et à défaut, le neveu d’un sabre glorieux.

Le président et l’empereur

L'ouvrage place en effet la césure majeure de l'histoire politique de la Deuxième République dans l’élection présidentielle de 1848 : le peuple français – dans un régime qui a rétabli le suffrage universel masculin – vote à 74% pour… le neveu de l’Empereur, Louis-Napoléon Bonaparte. Marie-Hélène Baylac évoque « l’impossible voie moyenne » pour caractériser l’année 1848 et l’échec des républicains libéraux. Leur échec est cependant consommé uniquement avec les législatives de 1849, et la victoire de leurs deux ennemis : les radicaux comme les conservateurs, qui emportent la majorité.

De fait, avec la chute des libéraux, le président devient l’acteur principal de ce livre, jusqu’au coup d’Etat du 2 décembre, puis l’établissement du Second Empire. Cette élection rappelle que la « peur du peuple » n’est pas non plus absente des rangs de la gauche radicale : un peuple mal « éclairé », c’est un peuple dont le vote irait aux monarchistes. Ce qui est incarné par la vague de voix en faveur de Bonaparte, contre les maigres résultats de Ledru-Rollin le radical ou de Raspail le socialiste, lors des présidentielles. D’où les inquiétudes de certaines figures, comme Georges Sand, face aux conséquences du suffrage universel, sans une importante propagande politique envers les électeurs.

Le récit rend sensible la fragilité de la République, dont les efforts pour assurer l'équilibre d’un juste-milieu sont constamment combattus. La tentative d’une troisième voie, républicaine et libérale, est enterrée par l’action du président, abondamment détaillée dans ce livre. La mainmise du parti de l’Ordre sur l’Assemblée, la restriction de la liberté de presse et d’association, puis la loi du 31 mai 1850 abolissant de fait le suffrage universel masculin, sont étudiées attentivement. Se servant des forces conservatrices, puis jouant habilement de leur division, le président construit sa popularité, visant d’abord à une réélection, puis au coup d’Etat.

Les deux dernières parties du livre sont consacrées aux étapes de ce coup d’Etat, alors que l’année 1852 semble, pour les conservateurs, annoncer une nouvelle tentative socialiste à venir. Selon la propagande des bonapartistes, le coup d’État ne serait donc qu’une manœuvre préventive, destinée à empêcher une guerre civile à venir. Le 2 décembre 1851, cette propagande conduit à l’opération Rubicon, où une petite équipe bonapartiste, autour de Louis-Napoléon Bonaparte, contrôlant les ministères clés de l’Intérieur et de la Guerre ainsi que la préfecture de Police, brise les résistances de l’Assemblée. Dans un second temps, les républicains à Paris et en province sont écrasés par la force. La question du « peuple » est centrale pour le succès de ce coup d’État, car l’équipe de « Rubicon » promet le retour du suffrage universel masculin. De plus, le président légitime son action par la voie du plébiscite, mené dès les 20 et 21 décembre 1851 et dont les résultats approuvent largement son action. La voie est alors ouverte pour l’établissement du Second Empire, confirmé une nouvelle fois par une consultation populaire, celle du plébiscite du 21 et 22 novembre 1852. En craignant l’action d’un peuple insurgé mené par les socialistes, les bonapartistes mobilisent les masses par la voie des urnes, à leur avantage.

En résumé, cet ouvrage propose un retour détaillé sur une expérience républicaine méconnue, qui constitue pourtant une étape essentielle de la construction politique de la République française.