La création littéraire, de nos jours, est-elle inséparable d'une prise de conscience politique ? Cette enquête le donne à penser, par-delà les postures médiatiques et les étiquettes gauche-droite.

La littérature est une affaire politique se présente comme une suite d’entretiens. Ce sont peu ou prou les mêmes questions qui ont été posées aux vingt-six écrivains ayant accepté de répondre à l’enquête. Analysant leurs réponses, l'auteur propose, avant chaque salve d’entretiens, une réflexion sur l’articulation entre le politique et la littérature contemporaine. Le premier constat qui ressort (et qui donne son titre à l’ouvrage) est que la littérature est bel et bien une affaire politique.

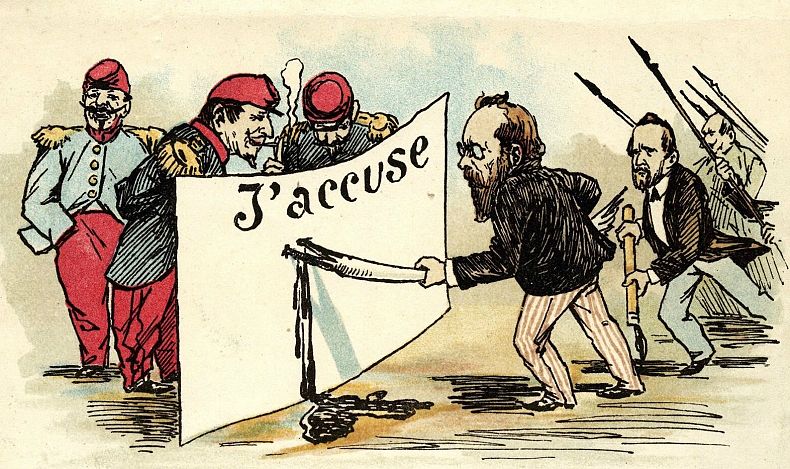

Certes, la plupart des auteurs interrogés prennent leurs distances avec la notion de « littérature engagée », celle qu’éveille dans notre mémoire l’évocation de Zola, Camus ou Sartre. Les écrivains contemporains n’éprouvent guère de nostalgie à son égard ; elle appartient sans doute à un autre temps. Pour autant, aucun ou presque ne considère que la littérature relèverait de l’Art pour l’Art et que la recherche d’une esthétique serait par nature déprise des grands enjeux politiques qui traversent notre siècle. Comme l’écrit Alexandre Gefen, « réfutant la vieille catégorie de la littérature engagée, les auteurs et autrices français d’aujourd’hui sont loin de prôner une indifférence esthète à l’égard des problèmes politiques de la Cité » .

Le constat est sans ambiguïté : la littérature est politique, parce que tout, dans notre existence, a trait à la politique. Mais alors, quel est le champ d’action ou d’investigation de la littérature ? Sans apporter de réponse définitive à cette question, l’ouvrage permet d’y réfléchir en examinant la pluralité des thèmes abordés dans le récit contemporain, la question incontournable du style et la place de l’écrivain dans la Cité.

L’une des premières ambitions de l’ouvrage est peut-être, à travers le jeu des entretiens, de redéfinir ce qu’il convient d’appeler le politique ou, du moins, de mieux comprendre comment s’articulent aujourd’hui le politique et la littérature. Cette question est pour l’essentiel envisagée du point de vue du récit ou du roman, formes libres qui embrassent, peut-être mieux que le théâtre ou la poésie, la complexité du réel.

Alexandre Gefen observe au début de l’ouvrage que peu d’écrivains se revendiquent aujourd’hui « de droite », et que les plus à droite d’entre eux sont marginalisés. Le conservatisme littéraire semble bien avoir fait son temps. De fait, nombre d’écrivains interrogés font part de leurs affinités avec des idées de gauche, peut-être à contre-courant de la « droitisation progressive » de l’opinion observée, par exemple, par Annie Ernaux . Ainsi, l’idée que la littérature doit permettre de réfléchir à l’écologie, à notre rapport au vivant, est récurrente dans l’ouvrage.

De la même manière, le champ de la fiction contemporaine fait entendre la voix des femmes, des internés, des victimes de violences policières, du monde rural, des opprimés de toutes sortes ; elle réfléchit encore, comme du temps de Sartre et de Camus, à la condition de celles et ceux qui ont été victimes de la domination coloniale. Elle ne s’est donc en rien dépolitisée.

Tous les auteurs n’accordent pas à ces thèmes politiques la même importance, mais ils reviennent d’un entretien à l’autre, dessinant les contours du politique tel que la littérature le comprend : moins comme un système unifié de compréhension du monde que comme une pluralité de causes, de voix qu’il s’agit de faire entendre. Pour autant, cette pluralité n’est pas un éclatement ; elle est portée par une même préoccupation éthique, qui est de faire entendre le social, d’œuvrer au débat d’idées et, par là même, de participer à la vie démocratique. Ainsi, la littérature est politique parce qu’elle réfléchit les grands enjeux qui traversent le champ social.

Dès lors, on serait tenté de penser que la littérature joue un rôle médiatique, qu’elle sert à rendre visibles aux yeux du plus grand nombre des questions sociales ; mais ce serait occulter le travail même du romancier, qui est de donner forme à une représentation du monde. Même si Karine Tuil, héritière en cela de Zola, vit son travail d’écrivain comme un travail d’enquête , aucun auteur ou presque ne considère, pour le dire simplement, que le sujet est plus important que le travail de la langue, car c’est bien elle qui fait de la littérature une affaire politique.

Certes, peu d’auteurs jugent pertinents de distinguer ce que l’on pourrait appeler une langue « de gauche » et une langue « de droite », d’abord parce que les exemples que nous offre l’histoire de la littérature pour penser un tel clivage sont instables — Céline et Houellebecq ne sauraient être tenus raisonnablement pour des écrivains de gauche, et pourtant leur réalisme et leur mise à nu des ressorts du capitalisme ou du néolibéralisme pourraient le laisser croire — ; ensuite parce que l’assignation d’une langue à des idées de gauche ou de droite ne peut être que le fait d’une réception du texte qui en occulte la singularité : « Ce qu’il y a de droite ou de gauche », dit Camille de Toledo, « ce n’est pas la langue — cette singularité qui, en soi, est toujours quelque chose qui déborde la politique telle qu’on la pense […], c’est ce que produit cette langue en moi » .

Mais si les écrivains interrogés dans l’ouvrage s’accordent à dire que la langue n’est pas assignable à un bord politique, tous (ou presque) opposent en revanche assez nettement la langue littéraire aux usages politiques de la langue, à ceux du discours politique en particulier, car ce dernier vise une efficace et présente une dimension performative auxquelles le récit ne saurait se plier sans contrevenir à l’exigence éthique de faire entendre le social. Plusieurs font d’ailleurs part de la gêne qu’ils ont ressentie lorsqu’un homme politique a tenté de promouvoir une de leurs œuvres — Jean Rouaud, par exemple, n’a nulle envie qu’on l’imagine aux côtés de Nicolas Sarkozy après que ce dernier ait recommandé la lecture de ses Champs d’honneur .

La langue littéraire a donc bel et bien une autonomie par rapport à celle du pouvoir, que l’on entende cette autonomie comme un contrepoison aux idées dominantes ou la revendication d’une originalité par rapport aux lieux communs qui infusent la parole politique. Encore faut-il ajouter que le pouvoir dont il est question ici n’est pas seulement celui des hommes et des femmes qui l’exercent (celui des politiciens) ; c’est aussi celui de la doxa managériale qui s’approprie la langue commune à des fins idéologiques, ou encore celui qu’exercent « les formes les plus pauvres et les plus préjudiciables du positive thinking », comme le dit Philippe Forest .

Quelle place, alors, l’écrivain a-t-il dans la Cité ? On l’a vu, la plupart des auteurs interrogés prennent leurs distances avec la notion d’engagement littéraire. Il y aurait quelque chose d’un peu daté à se considérer comme un intellectuel engagé. Yannick Haenel affirme même que « [l]a figure de l’écrivain portant haut une position politique ne peut plus exister pour la simple raison que les écrivains n’existent plus socialement : l’opinion publique de tel ou tel ne vaut pas mieux, en termes d’influence, qu’un bafouillage anonyme sur les réseaux sociaux » . Il n’est pas le seul à le penser, puisqu’Éric Reinhardt, par exemple, observe également le « relatif désintérêt » du public pour ce que les écrivains ont à dire .

Pour autant, doit-on en conclure que la voix de l’écrivain est soluble dans le bruit médiatique ? Certes, aux yeux des auteurs interrogés, les prises de position médiatiques en tant que telles (par exemple la signature de pétitions ou de tribunes) ne sont que peu efficaces ; mais la littérature n’en contribue pas moins au débat d’idées et à l’exercice de la pensée en démocratie, car elle embrasse la complexité du réel : « Pour moi, dit Laurent Gaudé, la plus grande vertu de la littérature, c’est la pluralité […]. Le roman dit sans cesse que les choses sont plurielles, qu’on peut les raconter de différentes manières – et que, au fond, il n’y a pas énormément de certitudes et que tout peut se dire autrement » .

Comme lui, nombre d’auteurs pensent que la littérature peut être bénéfique à la vie démocratique, ce qui ne signifie pas pour autant que l’Art puisse ou doive être « démocratique » au sens d’« accessible au plus grand nombre » (Patrick Chamoiseau, par exemple, réfute avec force cette idée). En effet, une « démocratisation » des lettres n’a pas de sens si elle oblige l’écrivain à plier devant la loi du marché.

La participation à la vie démocratique supposerait plutôt, d’après ces entretiens, la recherche d’une exigence dans le style et de l’innovation formelle. Prenant un exemple éloquent, Nathalie Quintane affirme que mener l’enquête auprès des « femmes de ménage » ne contribue en rien au combat pour une société plus juste, si l’on s’en tient à des formes romanesques usées .

Le défi qui se présente à l’écrivain contemporain est donc immense : si la littérature « éveille les consciences », comme l’affirme Éric Reinhardt, c’est au prix d’un travail constant des formes du récit, d’une prise de risque qui oblige à sortir, pour reprendre l’expression de Karine Tuil, de sa « zone de confort » et qui exclut pour un temps l’horizon des ventes en librairie et des recettes. Une telle exigence n’est peut-être pas compatible avec l’autofiction ou le simple récit de vie au sein duquel, comme le déplore Chloé Delaume, « la notion d’esthétisme et de stylistique a été totalement évacuée » , à moins de l’envisager comme un « récit à vocation sociologique » , pour reprendre l'expression d'Emmanuelle Pireyre à propos du travail d’Annie Ernaux.

Il est bien entendu difficile de rendre compte de l’ouvrage dans son ensemble, tant chaque entretien donne à penser la littérature sous un jour différent. On le lira peut-être avec d’autant plus d’intérêt que l’on aura lu au préalable les œuvres des auteurs interrogés ; mais ce n’est pas absolument nécessaire, et l’on pourrait même dire que ce livre renferme de précieux conseils de lecture.