Trois catalogues de grandes expositions, ainsi que deux livres nous immergent dans les salons du Faubourg Saint-Germain, dans le Paris de la Belle Époque : celui de Marcel Proust et d’Edith Wharton.

* Dans le second volet de cet article, Myriam Anissimov revient sur la vie d'Edith Wharton à partir de ses Mémoires.

Jamais il n’y eut de moment plus favorable que ce printemps pour lire Les Chemins parcourus, l’autobiographie de la romancière américaine Edith Wharton, née en 1863, à New York dans une famille fortunée. Après d’innombrables voyages, elle décida de s’établir le plus souvent en France où elle mourut en 1937, dans son Pavillon Colombe, à Saint-Brice-sous-Forêt. L’hiver, elle séjournait aussi à Paris dans son appartement au 53 rue de Varenne et allait passer les mois chauds au Castel-Sainte-Claire, à Hyères.

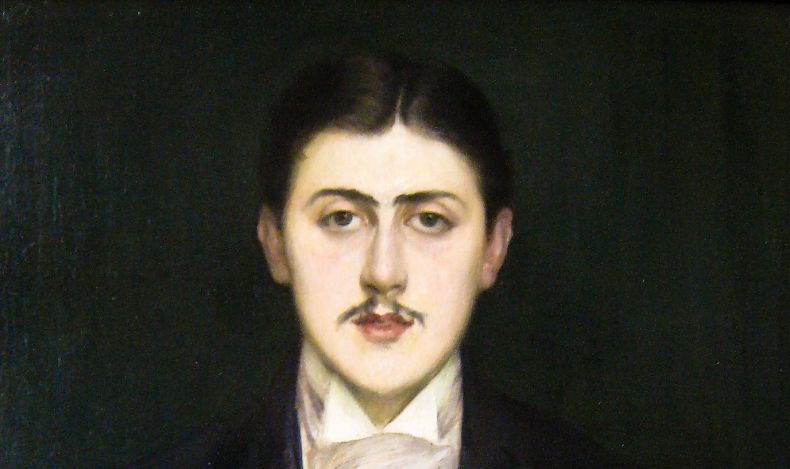

Il n’y a pas non plus de moment plus urgent pour lire le magnifique essai illustré d’Antoine Compagnon, consacré au « côté juif » de l’auteur de La Recherche : Proust du côté juif.

En parallèle, trois catalogues d'expositions nous offrent une plongée dans le Paris de la Belle Époque de Marcel Proust et d'Edith Wharton. La première exposition, Les plaisirs et les jours, au Petit Palais, est consacrée à Giovanni Boldini (1842-1931), grand peintre des salons de la haute société parisienne ; la seconde, Proust du côté de la mère, au Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, présente la vie et l’œuvre de l’écrivain à travers le prisme de la judéité ; la troisième enfin, au Musée Carnavalet, Marcel Proust, un roman parisien, de facture chronologique et biographique, évoque le Paris fictionnel dans le roman proustien.

Au cœur de la société parisienne de l'époque

Le Paris de Marcel Proust est aussi celui d’Edith Wharton qui, dans ses Mémoires, rédigées en 1932, à l’âge de soixante-dix ans (cinq ans avant sa mort), décrit la même société que l’auteur de La Recherche, qu’elle ne rencontrera pas.

Paris, « Ville Lumière », où affluent les artistes et les écrivains. Giovanni Boldini observe les mœurs des protagonistes de la haute société parisienne qui inspirent À la Recherche du temps perdu. Proust se déclarait son « admirateur dévoué ». Boldini fit, entre autres, le portrait du comte Robert de Montesquiou (1897), modèle du baron de Charlus, et de nombre de femmes portant les mêmes toilettes somptueuses qu’Oriane de Guermantes.

Le beau catalogue, très complet, consacré à Giovanni Boldini (1842-1931) présente 150 peintures, dont la série des portraits virtuoses de femmes « habillées à la Boldini ». Il peint les habits des dandys, mais surtout les toilettes somptueuses des femmes, leurs accessoires de mode, avec la même précision que Proust. Il convoque ses modèles dans son atelier, pour les présenter toujours dans la même mise en scène, virtuose et parfois féroce. Au cours des soirées mondaines de la haute-société, Boldini rencontre les princesses, les héritières, les cocottes, les actrices, les dandys : Robert de Montesquiou, Boni de Castellane, Bertrand de Fénelon, la princesse Edmond de Polignac, la comtesse de Greffulhe, la princesse Marthe-Lucile Bibesco, la danseuse Cléo de Mérode, Sarah Bernhardt, Réjane, le peintre Helleu (un proche de Wharton, et l’ami le plus intime de Proust), Raynaldo Hahn, pour ne citer que ceux qui sont passés à la postérité. Des critiques comme Arsène Alexandre et Camille Mauclair écrivent qu’il a « exprimé la vanité, la coquetterie d’âme, la névrose de ces temps décadents », « tout ce qui n’est pas la vie essentielle ». Certes, mais ce n’est pas rien d’avoir sous les yeux les escarpins rouges, signés Hellstern & Sons, portés par la comtesse de Greffuhle. Ces mêmes souliers rouges que le duc de Guermantes, retardant leur départ pour une réception chez « la mère Sainte-Euverte », va faire chercher pour son épouse, et écoute d’une oreille indifférente Charles Swann venu leur annoncer qu’il est atteint d’une maladie incurable et que ses jours sont comptés.

« Oriane, qu’est-ce que vous alliez faire, malheureuse. Vous avez gardé vos souliers noirs ! Avec une toilette rouge ! Remontez vite mettre vos souliers rouges, ou bien, dit-il au valet de pied, dites tout de suite à la femme de chambre de Mme la duchesse de descendre des souliers rouges ».

La judéité de Marcel Proust

Dans le catalogue intitulé Proust du côté de la mère, Henri Raczymow consacre un article brillant et pénétrant aux relations de l’écrivain avec sa judéité et celle de sa mère, transposée dans deux personnages principaux : Bloch et Swann.

Raczymow introduit son analyse par une citation de La Recherche :

« Un jour que nous étions assis sur le sable, Saint-Loup et moi, nous entendîmes d’une tente de toile contre laquelle nous étions, sortir des imprécations contre le fourmillement d’israélites qui infestait Balbec. “On ne peut pas faire deux pas sans en rencontrer, disait la voix. Je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juive, mais ici il y a pléthore. On n’entend que : ‘Dis donc, Apraham, chai fu Chakop.’ On se croirait rue d’Aboukir.” L’homme qui tonnait ainsi contre Israël sortit enfin de la tente, nous levâmes les yeux sur cet antisémite. C’était mon camarade Bloch. »

Commentaire de Raczymow :

« On le sait, le narrateur d’À la Recherche du temps perdu n’est pas juif. Il n’est pas homosexuel non plus. Il est neutre. Même lorsqu’il évoque l’affaire Dreyfus, il ne se départit pas de sa neutralité. Si l’on en vient à parler de l’Affaire en sa présence, il se détourne, ou s’efforce de faire dévier la conversation, au contraire de ce que fut l’attitude de Marcel Proust, qui s’engagea résolument, au risque de compromettre certaines de ses amitiés mondaines. Prudence, voire lâcheté de la part du narrateur ? C’est plus subtil : il fallait à Proust cette neutralité affichée pour son protagoniste afin de développer des propos clairs et que le rapport à l’autre sexe ou au même, le rapport à la judéité, le philo ou l’antisémitisme fussent des révélateurs, au sens chimique du terme, du caractère de chacun. »

Raczymow écrit encore à propos de Swann :

« Au moment où nous le rencontrons dans le roman, ce personnage n’est presque plus juif. Sa judéité est quasi révolue. Mais subsistent chez lui des traces résiduelles de judéité, parfois latentes et infinitésimales, parfois au contraire manifestes. Dans ce dernier cas, son comportement se fait grossier. Être juif, alors, c’est comme une maladie mal soignée parce qu’incurable. Cette "maladie" connaît des rémissions, parfois prolongées, mais les symptômes ressurgissent tôt ou tard, refont surface, comme le retour du refoulé. »

Durant l’affaire Dreyfus, Proust écrivit à Montesquiou qui avait fait en sa présence une remarque antisémite, au mois de mai 1896 :

« Cher Monsieur,

Si je n’ai pas répondu hier à ce que vous m’avez demandé au sujet des Juifs, c’est pour cette raison si simple : Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Vous comprenez que c’est une raison assez forte pour je que je m’abstienne de ce genre de discussion. »

Dans Albertine disparue, Proust fait dire au duc de Guermantes : « qui parle de Swann comme d’un domestique » : « C’est ainsi qu’un antisémite dit à un Juif, dans le moment même où il le couvre de son affabilité, du mal des Juifs d’une façon générale qui permette d’être blessant sans être grossier. »

Antoine Compagnon cite en exergue de Proust du côté juif un court extrait de La Recherche : « Swann appartenait à cette forte race juive, à l’énergie vitale, à la résistance à la mort de qui les individus eux-mêmes semblent participer. »

Au début du livre, l'auteur expose la descendance de Baruch Weil, ancêtre de Jeanne Clémence Weil (1849-1905), mère de Marcel (1871-1922) et Robert Proust (1873-1935). Une véritable dynastie dont les sépultures se trouvent dans le carré israélite du Père-Lachaise. Somptueusement illustré et documenté, le livre de Compagnon explore Les Archives israélites, les revues sionistes ou non : L’Univers israélite, L’Illustration juive qui prit le nom de Menorah, La Revue juive d’Albert Cohen, La Palestine nouvelle d’André Spire qui fut l’un des premiers critiques à aborder la judéité de Proust. Les jeunes sionistes se prirent de passion pour Proust et en firent « un acteur de la “Renaissance juive” ».

À la fin de l’ouvrage, Compagnon cite la transcription diplomatique du brouillon de Proust à Daniel Halévy, son camarade au lycée Condorcet, « vraisemblablement écrite au lendemain de la mort de Ludovic Halévy le 7 mai 1908 », et qui s’achève par ces lignes :

« Il n’y a plus personne, pas même moi, puisque je ne peux me lever, qui aille visiter, le long de la rue du Repos, le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu’il n’avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. »

Cette problématique est absente des Mémoires de la romancière américaine Edith Wharton, alors qu’elle fréquente la même société que Proust. Elle ignore les Juifs de Paris, et n’évoque même pas l’Affaire Dreyfus ; comme si elle n’avait pas existé.

Wharton vivait parmi les mondains dans les salons peints par Boldini, tandis que Proust, après y avoir été admis, passa des nuits à en observer et analyser les mœurs. Ils devinrent l’immense théâtre de son œuvre, vus avec un regard plus féroce sur leurs invités que celui de la romancière américaine.