Sur le modèle des « livres noirs », Frédéric Sounac nous livre un essai au long cours qui invite à reconsidérer la fascination et la domination que Bach exerce sur la culture occidentale.

La valeur Bach

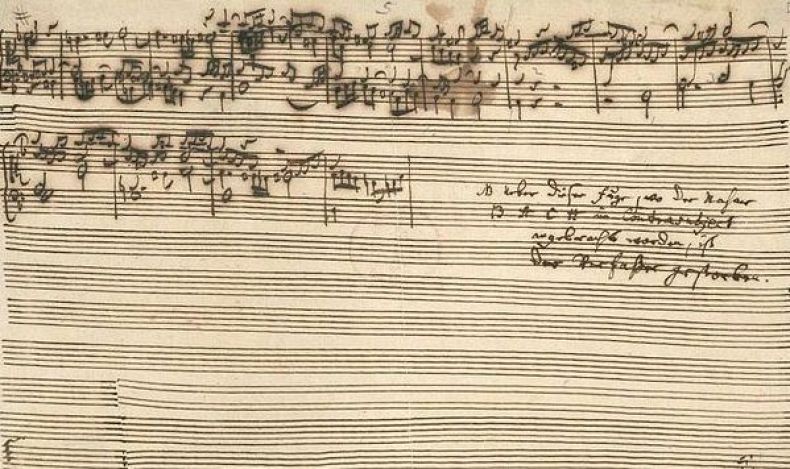

« Dieu est mort » : telle est l'inscription qu'aurait apposée une main malicieuse sur une affiche annonçant la programmation de l’Art de la fugue. Faut-il entendre par là : « Bach est mort » ? Pour tout musicien classique, le rapport d’équivalence entre Bach et Dieu relève de la plaisanterie admise. Cette apothéose du Cantor de Leipzig en est venue à constituer, selon les mots de Frédéric Sounac, une « carapace bachienne ». L'œuvre du compositeur est perçue comme le spécimen par excellence de la musique absolue, éternelle, exemplaire. Elle constitue un antidote aux effusions auxquelles s’adonne facilement l’âme trop sensible du musicien. On la joue avant tout pour soi, si possible quotidiennement, comme une drogue purifiante.

Pour illustrer cette absolutisation de la « valeur Bach », Frédéric Sounac file une métaphore empruntée au nouvelliste américain Philip K. Dick. Dans un monde fictionnel où, pour assurer leur survie, on transformerait les chefs-d'œuvre musicaux en animaux, les quarante-huit préludes et fugues du Clavier bien tempéré prendraient la forme d’une masse grouillante de scarabées. Dispersés dans la nature, ceux-ci deviendraient de plus en plus agressifs : on finirait par les enfermer dans un musée, pour éviter la disparition des autres espèces.

Ce conte illustre l’hégémonie absolue exercée par la figure de Bach. Cette suprématie tient son caractère menaçant du fait qu’elle repose sur une conception savante de la musique, par opposition à la musique naturelle théorisée plus tard par Rousseau. Pour celle-là, la composition comme l’interprétation sont des affaires techniques, d’intelligence et non de sensibilité. Le géant de cette musique savante qu'est Bach en retire un visage supra-humain, voire anti-humain. En témoignent toutes les divinisations dont il a été l’objet au cours des siècles : « Nous ne sommes pas conviés à une fête artistique, mais à une célébration religieuse », écrit le musicologue Adolf Bernhard Marx lors de l’exécution solennelle de la Passion selon saint Matthieu par Mendelssohn.

Cette attitude d’adoration suscite par contrecoup une réaction, que Frédéric Sounac appelle « mélophobie ». Le concept ne renvoie pas à une peur panique, c’est-à-dire à une phobie au sens propre, mais plutôt à « l’oscillation, chez un même individu, entre anti-musicalisme insincère et musicolâtrie contrariée ». Il s’agit moins d’une haine que d’un rapport critique, c’est-à-dire d’un « balancement dialectique entre répulsion et dilection, lassitude et enthousiasme, méfiance et approbation ». Cela n’est pas sans rappeler le « Cave musicam » de Nietzsche, avertissement d’un mélomane trop sincère pour ne pas être conscient de l’aliénation à laquelle il s’expose. La puissance de la musique sur la psyché humaine, une fois reconnue, suscite une « saine résistance logocentrique » : « Sonate, que me veux-tu ? », s’écrie Fontenelle.

L’étude de la mélophobie bachienne fait l’objet, pour sa part, d’une « mélanographie ». Le néologisme joue sur la paronymie entre melanos/noir et melos/musique pour proposer une étude par le noir de la réception de Bach. L’admiration pour la perfection autotélique de sa musique « semble exclure toute relation véritable entre la musique et le sujet qui l’écoute », ce qui conduit à des rapports d’aliénation. Ce sont ces processus de « néantisation » que Frédéric Sounac se charge d’analyser dans son Black Bach. L’ouvrage expose et questionne les mécanismes de fascination engendrés par l’œuvre et la personne de Bach.

Figures paradoxales du Père

L’auteur commence par une mythographie de la figure bachienne : avec « Killing Bach », il décrit la constitution d’un imperium bachien. Il montre comment le personnage a été peu à peu divinisé dans l’imaginaire collectif, sur le plan aussi bien éthique qu’esthétique. Avec lui, le musical devient moral : « À la fois “alpha et oméga de toute musique” (Reger) et “rossignol de la Croix” (Suarès), Bach engendre un “Sébastianisme” que même ses visages les plus équivoques et les plus emphatiques ne parviennent pas à affaiblir. »

Cette canonicité poussée à l’excès engendre des phénomènes d’oppression, voire d’aliénation. Par contrecoup, les « « bachicides » sous toutes leurs formes témoignent d’une volonté de rompre avec le mysticisme et d’oser le blasphème.

En jouant sur la notion contrapuntique de rétrogradation, Frédéric Sounac étudie ensuite dans « I’ll be Bach » une incarnation de l’anti-progressisme. Il analyse la façon dont la « valeur Bach » est récupérée par différentes formes de conservatisme. D’un point de vue historique, il étudie le cas de la « révolution conservatrice allemande », qui érige Bach en « valeur-refuge de la bourgeoisie ». D’un point de vue littéraire, il détaille plusieurs exemples de références faites au compositeur dans des paradigmes de décadentisme anti-moderne.

Dans la section intitulée « Lecter Variationen », c’est la porosité du surhumain et de l’inhumain qui est au centre du questionnement de l’auteur. La « valeur Bach » est présentée sous son jour de « valeur-monstre ». S’il y a bien sûr un contraste, il existe aussi un lien occulte « entre la musique de Bach comme symbole de haute culture et la manifestation de la violence à la fois la plus extrême et la plus concentrée ». L’auteur analyse plusieurs figures du criminel de type bachien : sur-doué et an-empathique, il agit avec une froideur préméditée ; la musique de Bach sert de justification esthétique, supra-rationnelle, à ses forfaits. Cette attitude est mise en parallèle avec l’immoralisme du surhomme nietzschéen.

Moins psychologique et plus historique, le chapitre « Machine à coudre et machine gun » nous présente un Bach au service des totalitarismes. Frédéric Sounac y analyse les caractéristiques musicales de la musique bachienne susceptibles d’une instrumentalisation politique : régularité, répétitions, motorisme inarrêtable peuvent être autant de moyens pour brimer et arraisonner la sensibilité. L’auteur montre que le phénomène est perceptible dès l’essor des nationalismes au XIXe siècle, notamment en Prusse, puis culmine sous le IIIe Reich.

Suit une description des « (Post) apocalypses bachiennes » où « la musique de Bach et la valeur Bach » sont conjointement traitées « comme des éléments de révélation de la fin ». Elles sont porteuses d’un caractère de prescience : l’effondrement est inéluctable. La mort arrive avec la régularité d’un prélude en doubles croches. Ce caractère « thanatophile » ou « thanatophore » de la musique bachienne est illustré à travers différents exemples de science-fiction, dans lesquels la figure de Bach est implicitement rapprochée de celle de Cassandre.

Enfin, le dernier chapitre, « White male Bach », met en évidence une domination blanche, masculine, hétérosexuelle. L’auteur y analyse la façon dont la figure de Bach accrédite certaines dominations socio-historiques. Empruntant au champ des études post-coloniales, des études de genre, et des études queer ses outils d’analyse, il confirme l’ancrage post-moderne du projet : le personnage de Bach concentre différentes figures d’essentialisme, que l’auteur se donne pour tâche de relativiser.

Quelle conclusion tirer d’un parcours aussi foisonnant ? Bach est partout, et il n’est pas toujours black. Cette ubiquité traduit en fait un « besoin d’autorité » qui se répercute dans tous les champs : esthétique, politique, social, moral, métaphysique. Le père de la musique sert de justification à une exemplarité contraignante, à un puissant tropisme conservateur, et à un inégalitarisme aliénant. Sanglée de valeurs, sa figure en vient à légitimer les plus flagrantes carences éthiques. Mais si l’auteur soulève ce paradoxe moral, ce n’est pas pour en appeler à une repentance univoque : « l’amour et le respect de Bach, même s’ils sont largement prescrits par la tradition, ne sauraient être qualifiés en termes moraux, ni bien sûr tenus comme une complaisance envers aucune forme de libido dominandi, puisque c’est au bout du compte de pouvoir qu’il a été question dans ces pages ». L’étude par le noir récuse aussi bien le plaidoyer victimaire que l’hagiographie : elle se veut un manifeste de rationalité mélophobe.