Le dernier spectacle du célèbre théâtre équestre nous fait redécouvrir un monde disparu grâce au comédien Rafaël Goldwasser.

En 1966, Romain Gary se rendit en Pologne, où il avait vécu un an avec sa mère. A Varsovie, il erra longtemps sur le site du ghetto, rasé jusqu’au sol par les SS de Jürgen Stroop qui en tira gloire. Il avait ordonné de « brûler les habitations, quartiers par quartiers, maisons par maisons et de tuer ou déporter l'ensemble des habitants ». Les derniers 50 000 Juifs du ghetto n’étaient plus que cendres. Stroop télégraphia à Hitler : « Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr ! » Il n’y a plus de ghetto juif à Varsovie!

Gary visita aussi l’Institut historique juif où il contempla les deux bidons de lait et les dix boîtes métalliques contenant les archives de l’Oneg Shabat, constituées par l’historien du ghetto, Emmanuel Ringelblum qui les avait enterrés. Il fut découvert et assassiné avec sa femme et son fils de 12 ans par la Gestapo le 7 mars 1944 dans la cachette d’une famille de Polonais qui furent également exécutés, ainsi que 35 personnes.

L’Insurrection de quelques 250 adolescents juifs, selon l'historienne Havi Dreifuss (Ben-Sasson) , placés sous le commandement de Mordechaï Anielewicz, avait débuté le 19 avril 1943. Pendant un mois, les petits groupes de combat, très mobiles, résistèrent aux SS avec des moyens dérisoires. Arie Wilner, un des jeunes insurgés, écrivit : « Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. »

Soudain, Gary réalisant le lien qui l’unissait à ces jeunes héros, s’évanouit. Selon ses dires, on l’emmena à l’hôpital.

A son retour en France, il déclara à une journaliste du Figaro qui l’interviewait : « Les Juifs étaient la couleur de Varsovie. On les voyait partout. Maintenant, c’est leur absence qui frappe. » Sous le choc éprouvé à Varsovie, où nombre de membres de sa famille avaient vécu, Gary avait rédigé en deux semaines, « comme un possédé » son roman La Danse de Gengis Cohn.

Que lit-on dans les premières lignes de ce roman ?

« Il y a des morts qui ne meurent jamais ; je dirais même que plus on les tue et plus ils reviennent. Prenez, par exemple, l’Allemagne. Aujourd’hui, ils n’ont pas de présence physique, mais comment dire ? Ils se font sentir. C’est très curieux, mais c’est comme ça : vous marchez dans les villes allemandes – et aussi à Varsovie, Lodz et ailleurs, et ça sent le Juif. Oui, les rues sont pleines de Juifs qui ne sont pas là. C’est une impression saisissante. Il y a d’ailleurs en yiddish une expression qui vient du droit romain : le mort saisit le vif. C’est tout à fait ça. Je ne veux pas faire de la peine à tout un peuple, mais l’Allemagne est un pays entièrement enjuivé. »

L’humour très noir de ce conte cruel n’avait pas été du goût des critiques français, qui trouvaient que ce livre manquait à tout le moins de tact. L’histoire du SS Schatz, persécuté par le dibbouk de Moïché Cohn, acteur de cabaret yiddish, sa victime, ne leur disait rien de bon. Le dibbouk appartient à la tradition juive : l’esprit d’un mort revanchard, installé dans le corps et surtout l’esprit d’un vivant qui a provoqué sa disparition.

Ecrire un monde disparu

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le yiddish, langue de la majorité des Juifs exterminés en Pologne dans les camions et les chambres à gaz, et au cours des fusillades de masse des Einsatzgruppen, semblait être condamné. Mais, en revanche, on pourrait dire, à l’instar de Gary, que six millions de dibbouks erraient en Europe, théâtre du Génocide.

Les écrivains yiddish ayant survécu à la Shoah continuaient d’écrire et de publier leurs œuvres à Paris, à Buenos Aires, à Tel Aviv, à New York, à Moscou. Beaucoup considéraient, y compris dans le jeune État d’Israël, qu’écrire dans la langue de l’extermination, constituait un acte opposé à ce qu’on affirmait être le cours de l’histoire. Il fallait oublier la langue de la diaspora.

Pourtant, l’écrivain yiddish Isaac Bashevis Singer (1902-1991) qui vivait alors dans une extrême pauvreté à New York, résistait et écrivait de magnifiques romans dans la langue des morts. Il supportait assez bien d’être mal traduit dans d’autres langues, car, après tout, ses véritables lecteurs avaient été assassinés, m’avait-il dit, lors de notre rencontre au printemps 1982, à New York.

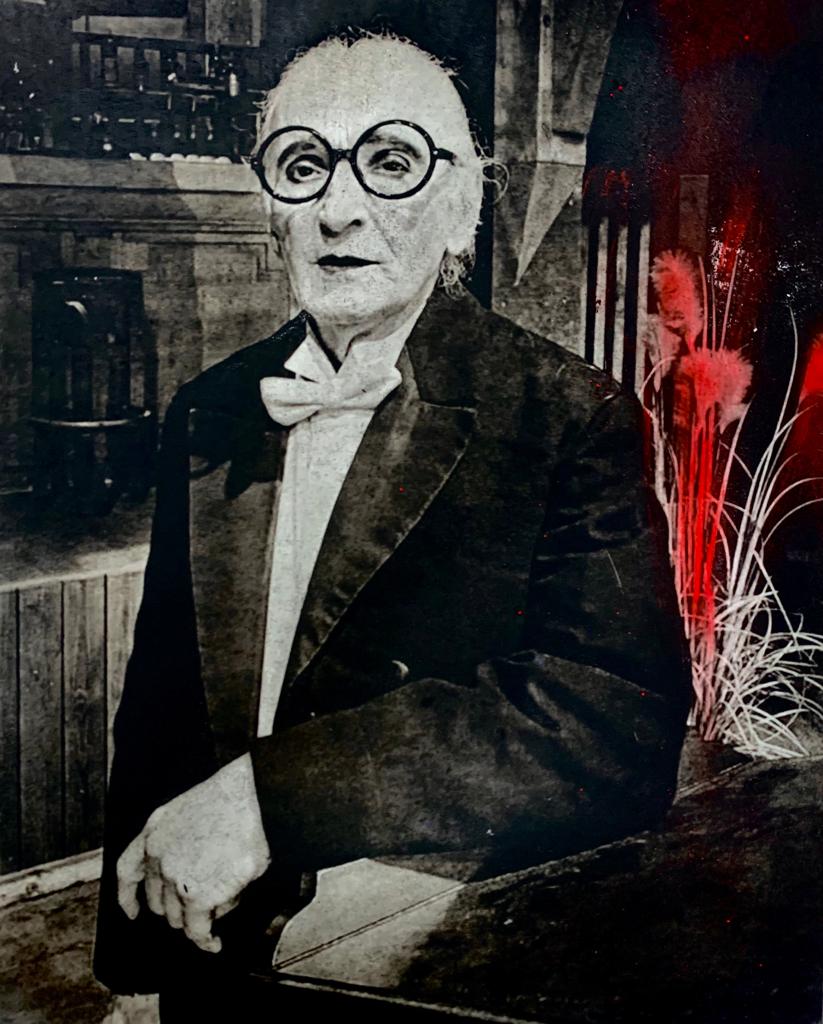

Mais soudain, en 1978, l’Académie suédoise avait décerné le prix Nobel à ce petit homme pâle, aux yeux bleus étincelants, dont la totalité des traductions en français de ses romans s’était vendue à moins de quatre cents exemplaires !

Singer avait prononcé un discours au cours d’un dîner donné en son honneur à Stockholm, au cours duquel il avait évoqué l’immense richesse de la langue yiddish. Il l’avait fait avec humour et gravité.

« Les gens me demandent souvent pourquoi j’écris dans une langue qui se meurt. Je veux vous l’expliquer en quelques mots : premièrement j’aime écrire des histoires de fantômes et rien ne va mieux aux fantômes qu’une langue qui se meurt. Plus la langue est morte et plus le fantôme est vivant, les fantômes aiment le yiddish et ils le parlent tous. Deuxièmement, je crois en la résurrection et je suis sûr que le Messie va bientôt arriver et qu’ainsi des millions de corps qui parleront le yiddish vont sortir de leur tombe. Leur question sera : y a-t-il un nouveau livre en yiddish à lire ? »

L’auditoire distingué avait ri et applaudi. Ils étaient toutefois dans l’erreur ! Si Singer, qui avait une confiance absolue dans la langue yiddish, vivait encore aujourd’hui, il aurait pu à bon escient réitérer sa question : Que se passe-t-il aujourd’hui autour de la langue et de la littérature yiddish ?

Mettre en images un monde disparu

A l’heure où j’écris ces lignes, le Théâtre Royal de Stockholm joue à guichet fermé, la pièce de Samuel Becket En attendant Godot, interprétée en yiddish : Vart’n oïf Godot. A l’heure où j’écris ces lignes à Paris, Bartabas, le créateur du Théâtre équestre Zingaro, présente depuis un mois son admirable Cabaret de l’exil, inspiré par le monde yiddish. Sur la scène circulaire, il orchestre une suite de tableaux d’une beauté et d’une magie fascinantes, structurés autour du discours prononcé par Bashevis Singer à Stockholm, ressuscité avec volubilité et gravité par le seul acteur professionnel de langue yiddish en France, Rafaël Goldwasser.

Gary et Singer ne s’étaient pas trompés. Partout en Europe, « ça sent les Juifs qui ne sont pas là », ainsi que l’écrivit Gary, partout les dibbouks de Singer refusent de disparaître et parlent yiddish. Chaque soir, on parle yiddish dans l’espace circulaire de l’hypnotique théâtre équestre de Bartabas.

Comment Bartabas a-t-il réussi à mettre en images, non pas une reconstitution réaliste d’un shtetl (village juif de Pologne), mais une évocation troublante, que les spectateurs sont amenés à admirer, ou mieux encore, peut-être à déchiffrer, sans n’y connaître rien. Comment Bartabas s’y prend-il pour marier l’évocation du shtetl avec ses magnifiques chevaux et leurs écuyers, ses oies qui espèrent quelque divine nourriture, avant que commence le spectacle, son âne blanc, sa chèvre, et l’immense Tsar, Hannovrien noir, qui surgit sur scène, monté par Bartabas, incarnant l’Ange de la Mort ?

Toute cette fantasmagorie trouve sa source dans le fait que Bartabas admire les tableaux de la période russe de Marc Chagall. Dans les toiles du Maître de Vitebsk, les couleurs flamboient, tandis que planent les vaches attelées à une charrette, et portant dans leurs entrailles, pattes en l’air, leur petit veau, les hommes à tête de cheval, les chevaux à tête d’homme, les coqs, les poules, les fiancés enlacés, les violonistes au visage vert, les instruments de musique, tous volent au-dessus des toits, des clochers et des synagogues de Vitebsk.

C’est ce monde que Bartabas a voulu représenter en transposant les visions de Chagall. En concevant ce spectacle, Bartabas souhaitait que le public entende aussi bien de la musique klezmer (musicien en yiddish), que la langue elle-même.

Il avait lu et admirait nombre de poètes yiddish, mais il cherchait quelque chose de différent. Il recruta d’abord le trio de virtuoses de l’Ensemble de Marine Goldwsser, Le Petit Mish-Mash. Clarinette, violon, accordéon, cymbalum.

Il confia un jour à Marine, qu’il recherchait un acteur yiddish.

« Connaitriez-vous un acteur yiddish, lui demanda-t-il ?

- Oui, mon père, Rafaël Goldwasser, lui répondit-elle. »

Or, Rafaël Goldwasser, merveilleux acteur et grand voyageur, était alors coincé à Buenos Aires par l’épidémie de Covid.

Goldwasser et Bartabas se sont finalement rencontrés, et ce dernier lui a dit qu’il avait d’abord pensé monter un spectacle autour de Chagall, mais que ses descendants s’y étaient opposés. Il voulait savoir s’il avait aussi écrit des poèmes. Goldwasser trouva en Suisse une traduction de ses poèmes, mais ils n’ont pas convenu au metteur en scène. Goldwasser lui parla ensuite de Bashevis Singer et du discours qu’il avait prononcé pour les initiés à la veille de la cérémonie de remise du prix Nobel. Bartabas lut sa traduction et déclara : « C’est exactement ce que je veux ».

Les tableaux où l’on voit un couple de jeunes mariés s’envoler depuis leur cheval, au-dessus la piste, six colombes monter au ciel depuis le dos de Tsar, évoquant les six millions de morts, un modèle réduit de shtetl en train de brûler, sont scandés par les apparitions de Goldwasser, en frac d’académicien, le visage aussi blanc que celui de Singer, et tout aussi frêle que lui. Son yiddish est fluide, populaire, chaleureux, vrai. La traduction ne vient jamais rompre le charme.

Goldwasser est un grand acteur. Pendant quelques années, il a dirigé le Théâtre en l’air à Strasbourg, jusqu’à ce que les subventions cessent de lui être accordées. Grand voyageur, il est allé jouer Vart’n fun Godot à New York. On lui doit la mise en scène de Die Meguilè (en hébreu, Meguilat Esther − le rouleau d’Esther) du grand poète Itsik Manger. Il s’est installé aujourd’hui à Montreuil, mais ne tenant pas en place, est sur le point de fonder un nouveau théâtre yiddish à Buenos Aires.

Goldwasser est né en Argentine, au sein-même du théâtre yiddish. Son père était lui aussi un acteur yiddish réputé à Buenos Aires. En 1963, la famille a émigré en Israël, et Rafaël a pendant longtemps fait partie de la troupe du Théâtre Habima, après avoir passé un bref séjour en Galilée, au kibboutz Hakouk, sur les rives du lac de Tibériade. Un jour, il a décidé qu’il avait fait le tour de son métier au Habima, tout en pensant qu’il avait encore beaucoup à apprendre. C’est alors qu’il est venu à Paris pour étudier avec le mime Jacques Lecoq, auquel il doit tout l’art de la gestique, de la maîtrise de son corps.

Qu’aurait dit Chagall en voyant vraiment ses amoureux s’envoler dans les airs depuis le dos d’un cheval galopant sous le chapiteau de Bartabas ?