Le mariage et la vie conjugale sont des affaires essentielles pour les Florentins du Moyen Âge. Ce sont aussi des révélateurs des normes de genre et de la place des femmes dans la cité toscane.

L’histoire des femmes ne cesse d’alimenter discussions et débats depuis ses débuts. Christiane Klapisch-Zuber, directrice d’études honoraires à l’EHESS, revient dans ce livre sur un demi-siècle de recherches sur les femmes à Florence à la fin du Moyen Âge. L’historienne est une des promotrices de cette histoire, à laquelle elle s’intéresse depuis ses recherches sur la démographie historique dans les années 1970. En s’appuyant aussi bien sur des « livres de famille » produits par les notables que sur l’iconographie, elle dresse un tableau de la condition féminine à Florence. Elle souligne notamment l’originalité de la cité toscane qui, plus que les autres villes d’Italie du Nord, exclut les femmes de certaines formes de propriété.

Le mariage, une alliance entre deux familles

Le mariage est l’une des grandes affaires des familles les plus aisées de Florence : on prévoit dès le plus jeune âge le destin des jeunes filles. Certaines seront mariées, d’autres entreront au couvent, qui a l’avantage de coûter moins cher.

Beaucoup de villes d’Italie du Nord, dont Florence, ont des règles strictes sur le mariage : les hommes qui se marient hors de la ville dont ils ont la citoyenneté perdent leurs droits. Le but est de limiter la perte de richesse pour les villes en question. Cela n’empêche pas les hommes des classes aisées, qui voyagent beaucoup, de vivre en concubinage avec des femmes avant de rentrer à Florence pour se marier. On voit déjà un des déséquilibres majeurs qui existent entre hommes et femmes face au mariage : les femmes n’ont guère de choix, tandis que les hommes peuvent entretenir des relations préconjugales. Cela ne veut pas dire qu’il y a des résistances à l’ordre conjugal : ces formes de concubinage prennent fin dès que les hommes peuvent se couler « dans le moule conjugal ». Il n’y a cependant pas de réprobation pour les hommes qui pratiquent le concubinage, alors que l’honneur des femmes en est atteint : Christiane Klapisch-Zuber souligne ainsi le « double standard de la vertu sexuelle » qui fait peser des jugements moraux sur les femmes.

La « richesse des femmes », un élément-clé pour comprendre leur statut

Le chapitre central du livre est consacré à la richesse des femmes et à ses représentations. Cette thématique imprègne aussi les autres parties et traduit l’intérêt prononcé de l’historienne pour l’histoire économique. Christiane Klapisch-Zuber montre bien que la manière dont les femmes peuvent ou non disposer de leurs biens est le nœud central pour comprendre leur condition. À Florence, à la fin du Moyen Âge, cette richesse des femmes est toute entière contenue dans leur dot, c’est-à-dire dans ce que leur père leur remet au moment du mariage : la dot est « socle de l'identité féminine ». La dot est censée revenir à l’épouse après la mort de son mari : en théorie, elle en reste bien propriétaire. Pourtant, cette dot est gérée par le mari de son vivant et il est parfois difficile pour une veuve de la récupérer. La liberté des femmes concernant la gestion de ces biens est également limitée : elles ne peuvent pas faire de testaments sans l’accord de leur mari. Bien plus, à partir de 1415, si une femme florentine se remarie, les enfants issus de son premier mariage ne peuvent plus hériter d’elle. Tous les biens doivent alors revenir aux enfants nés du second mariage et resteront donc dans la famille du second mari. Cette situation crée des tensions au sein des familles et aboutit à la non-reconnaissance des « matrimoines », les biens spécifiques des femmes et des mères.

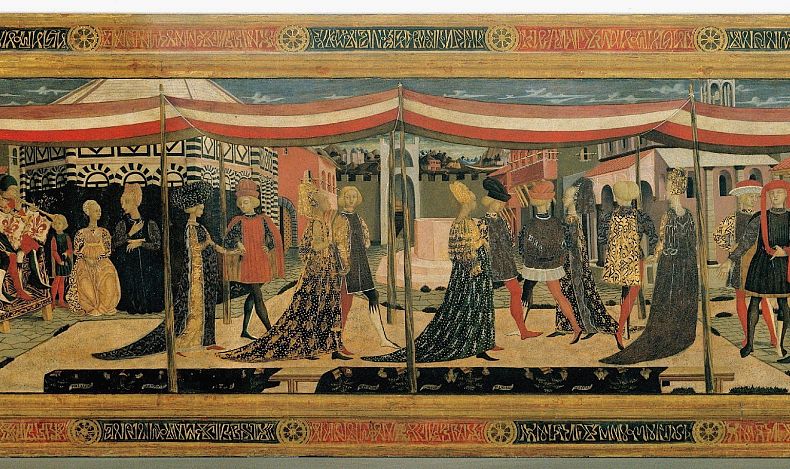

Puisqu’elles ne disposent que difficilement de biens immeubles et n’ont pas de biens fonciers, les femmes de Florence expriment leur richesse différemment. Elles traduisent leur rang social par leurs parures. Plusieurs édits somptuaires du XIVe siècle cherchent à limiter la richesse des cortèges nuptiaux et des vêtements des jeunes mariées, notamment en restreignant leur usage dans le temps. Les femmes mariées ne peuvent ainsi porter ces riches parures que pendant l’année qui suit leur mariage : elles sont ensuite prêtées ou vendues. La femme nouvellement mariée devient donc, pour un temps, le support matériel et symbolique de la richesse de sa famille d’origine et de la famille de son époux.

Éduquer et former par l’image

L’une des originalités du livre de Christiane Klapisch-Zuber tient à son usage des objets et des images produites par et pour les couples. L’historienne utilise notamment l’iconographie de certains coffres commandés au XVe siècle par le nouveau marié pour lui et son épouse. Ces coffres vont souvent par deux : un pour l’époux, l’autre pour l’épouse, et les images qui y sont peintes se répondent. Sur les rares exemplaires de ces coffres que l’on a conservés jusqu’à nos jours, le regard du personnage masculin sur le coffre destiné à l’époux s’approprie l’image d’une épouse dénudée et passive. Les plateaux d’accouchée, des plats commandés par les maris pour apporter des mets aux épouses qui viennent d’avoir leur premier enfant, sont également riches en images. Ces plateaux mettent par exemple en scène des garçons avec des attributs virils, dans le but de protéger les nouveau-nés et de s’assurer de leur survie. L’iconographie des objets destinés à être vus par le couple et en particulier par les femmes dresse donc une image idéale de la famille et met en scène la domination patriarcale.

Des voix féminines inaudibles ?

Les femmes n’ont guère leur mot à dire sur tous ces sujets. On ne les voit jamais donner leur avis, par exemple, sur le cycle des grossesses et des maternités, ni sur le choix de leur époux. Elles prennent parfois la parole, en particulier en l’absence de leur époux, que ce soit pour des raisons politiques et économiques ou tout simplement parce qu’elles sont veuves. Les femmes sont également en charge de l’éducation des jeunes enfants, en particulier des filles. Quant aux veuves, elles doivent prendre en charge les tâches normalement dévolues à leur mari, dans la préservation du patrimoine familial et des intérêts de leurs enfants. On voit ainsi des mères enquêter sur les éventuelles promises de leur fils et leur faire de longs rapports, par lettres, sur les femmes qu’ils sont susceptibles d’épouser. Dans ces moments, on voit donc des femmes qui sont pleinement actrices et prennent part aux décisions de la famille, au moins par le conseil. Elles n’ont cependant jamais le dernier mot.

Le livre de Christiane Klapisch-Zuber est une synthèse efficace et accessible des recherches menées par l’historienne pendant sa carrière. Il permet de comprendre comment, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, le contrôle du capital économique est une manière de légitimer l’ordre patriarcal.