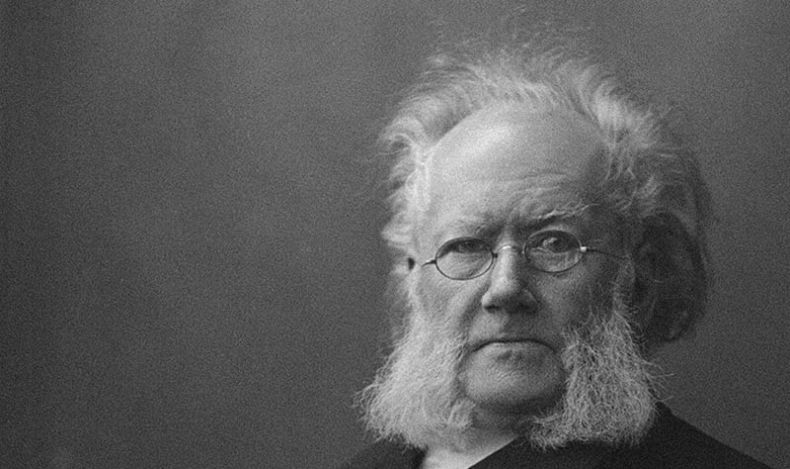

Une nouvelle biographie du dramaturge norvégien par l'un des grands spécialistes actuels du théâtre scandinave renouvelle notre connaissance d'Ibsen et de son rayonnement sur la culture de son temps.

On a du mal aujourd’hui à se faire une idée de l’effet produit par le théâtre d’Ibsen dans la culture occidentale dans les deux dernières décennies du dix-neuvième siècle. N’a-t-on pas vu apparaître en France les mots ibsénité et ibsénomanie ? Ainsi que le rappelle Evert Sprinchorn en introduction de sa magistrale biographie, Ibsen avait atteint une célébrité et un prestige comparables à ceux de Wagner ou de Dostoïevski et dont la portée dépassait le domaine du théâtre, où il n’en a pas moins exercé une influence immense. Le phénomène est d’autant plus extraordinaire qu’Ibsen était issu d’une aire culturelle considérée comme périphérique, qu’il écrivait dans une langue « minoritaire », le dano-norvégien, qui diffère d’ailleurs quelque peu du norvégien actuel, et que son pays même, longtemps vassal du Danemark, n’est devenu indépendant du royaume de Suède qu’en 1905, un an avant la mort du dramaturge.

L’œuvre d’Ibsen, nous explique dès l’abord l’auteur, doit se lire comme un tout : à la manière de celle de Proust, serait-on tenté d’ajouter, mais sans suivre ce dernier lorsqu’il nous invite à prendre le contrepied de Sainte-Beuve et à dissocier l’œuvre de la vie de son auteur. Aussi cette nouvelle biographie, loin d’être une collection d’anecdotes, est-elle conçue comme une sorte de dialectique hégélienne où l’homme et l’œuvre finissent par former un tout où l’un et l’autre s’éclairent réciproquement. Elle n’a toutefois rien d’une hagiographie. Elle ne néglige ni les zones d’ombre ni les aspects assez antipathiques et parfois cruels de son sujet. Mais elle leur donne un sens grâce aux correspondances révélatrices qu’elle met en lumière dans son œuvre.

Un apprentissage difficile

Les débuts d’Ibsen, qu’Evert Sprinchorn nous invite astucieusement à rapprocher de ceux de Shakespeare, ont été difficiles, à tel point qu’il les a quelque peu dramatisés par la suite. Né en 1828 dans la petite ville de Skien en Norvège méridionale, il était fils d’un négociant en bois et en alcool qui fit faillite lorsque le jeune Ibsen avait quatre ans. Si cet épisode l’a peu marqué sur le coup, le thème de la déchéance familiale revient comme une hantise dans son théâtre, du Canard sauvage à John Gabriel Borkman. Mis en apprentissage chez un apothicaire de la ville côtière Grimstad, le jeune Ibsen a une liaison avec la servante dont nait un fils naturel qu’il devra soutenir financièrement, autre thème qu’on retrouve dans les pièces de la maturité. Même après avoir connu le succès, Ibsen ne reviendra plus, après l’âge de 22 ans, sur les lieux où il a grandi.

En avril 1850 on retrouve Ibsen à Christiania, la future Oslo. Ses premiers poèmes, ses premières pièces publiés dès cette année-là peuvent donner l’impression d’un auteur qui cherche – et se cherche – plutôt qu’il ne trouve. Evert Sprinchorn leur attache néanmoins toute l’importance qu’ils méritent dans la formation de son identité créatrice. Ils coïncident en outre avec l’engagement d’Ibsen dans le nationalisme norvégien en pleine affirmation, laquelle est autant culturelle que politique. Ibsen participe donc, en tant que directeur adjoint et régisseur, à la création du théâtre national fondé en 1851 dans la ville historique de Bergen. Or le théâtre norvégien n’existe alors pratiquement pas. Les années d’apprentissage d’Ibsen se passent donc à façonner un modèle, qui empruntera à la fois au drame philosophique allemand de Schiller et à la « pièce bien faite », ou disons bien ficelée, à la française, dans la tradition de Scribe.

Or Ibsen connaît, pendant ces années-là, une série d’échecs, comme auteur et comme gestionnaire, surtout après sa nomination comme directeur du théâtre national de Christiania en 1857 – échecs que l’ascension fulgurante de son cadet et rival Bjørnstjerne Bjørnson ne rend que plus cuisants. Le tournant se produit en 1863 avec le triomphe des Prétendants à la couronne, drame historique à la Schiller qui a pour cadre la Norvège du treizième siècle et dont le héros pessimiste, Earl Skule, peut être vu comme un autoportrait : c’est sur cette pièce que s’ouvre l’édition du théâtre d’Ibsen par Régis Boyer dans la Pléiade.

Ibsen révolutionnaire

Commencent alors, pour Ibsen, sa femme Suzannah Thoresen, qu’il a épousée à Bergen en 1858, et leur fils Sigurd (plus tard gendre de Bjørnson et premier ministre norvégien) de longues années de pèlerinage, principalement en Italie et en Allemagne, qui éloignent durablement Ibsen du pays dont il est pourtant en passe de faire l’un des hauts lieux du théâtre mondial.

C’est d’abord la publication, en 1865 et 1867, des deux poèmes dramatiques Brand et Peer Gynt. Le premier a pour héros un pasteur épris d’absolu et ennemi de toute compromis (son nom signifie « feu ») qui exige de ceux qui le suivent la même intransigeance. Evert Sprinchorn, qui compare le statut de la pièce en Norvège à celui d’Hamlet en Angleterre, nous met en garde contre la lecture négative courante du personnage (comme on l’a fait d’Hamlet, que Staline entre autres haïssait), nous incitant plutôt à en percevoir le sublime. Le héros de Peer Gynt, en revanche, peut être vu, nous dit Sprinchorn, comme « un Brand qui a mal tourné ». Nourrie de l’étude des légendes populaires norvégiennes, cette pièce baroque, « hors normes », dirait-on aujourd’hui, est une satire, tantôt exubérante, tantôt poignante, parfois grinçante, et non sans résonances autobiographiques, des bons et mauvais côtés du caractère national alors même que le pays est en quête d’indépendance politique et d’une identité nouvelle. L’analyse philosophique de cet extraordinaire diptyque est l’un des sommets du livre.

Ibsen a pourtant toujours affirmé que son magnum opus était un autre diptyque, Empereur et Galiléen, publié en 1873, et dont les dimensions sont telles – deux pièces en cinq actes racontant l’évolution intellectuelle puis le court règne, la défaite et la mort de l’empereur Julien (361-363) – qu’il n’est monté que très rarement et sous forme tronquée. Sans nécessairement reprendre à son compte l’évaluation de l’auteur, Evert Sprinchorn – qui suggère ingénieusement de la donner sous forme de série télévisée en dix épisodes – nous donne les clés pour comprendre cette pièce complexe et prophétique.

Ibsen combattant

Ces pièces philosophiques, intellectuellement exigeantes, à mille lieues de la « pièce bien faite » dont Sardou était devenu le grand fournisseur, ne sont pourtant pas la direction que prend ensuite le théâtre ibsénien – sur lequel elles offrent pourtant un éclairage indispensable. Mais si la forme peut sembler extérieurement moins originale – ou disons plutôt qu’elle tient un plus grand compte des conditions de la représentation – les questions mises en jeu ne relevaient pas de la facilité : corruption et cynisme des notables (Les Piliers de la société, 1877), inégalité dans le mariage (Une maison de poupée, 1879), syphilis et hérédité (Les Revenants, 1881), hypocrisie sociale à tous les niveaux (Un ennemi du peuple, 1882 ; Le Canard sauvage, 1884), psychologie des relations entre les sexes jusque dans leurs aspects les plus troubles (Rosmersholm, 1886 ; La Dame de la mer, 1888 ; Hedda Gabler, 1890). Ces caractérisations grossières rendent du reste mal compte d’œuvres aussi complexes et polysémiques que Les Revenants, Le Canard sauvage, Rosmersholm et Hedda Gabler, qui représentent à coup sûr un point de perfection dans le théâtre occidental. Elles n’ont pourtant pas été accueillies sans scandale, la palme revenant sous ce rapport aux Revenants, qui n’a d’ailleurs pas perdu sa capacité de choquer.

Ces pièces sont-elles des « pièces à thèse », au sens où Bernard Shaw allait plus tard défendre l’idée que toute bonne pièce doit l’être ? En fait, comme le démontre Evert Sprinchorn, Ibsen est parti du modèle hérité de Scribe et repris par Augier et Dumas fils, auteurs immontables aujourd’hui, mais en le transcendant au point de le rendre méconnaissable. Si les grandes pièces d’Ibsen se sont imposées au répertoire mondial, elles le doivent au moins autant à leurs qualités théâtrales intrinsèques qu’aux questions qu’elles suscitent – et peut-être avant tout au fait que, comme les plus beaux opéras, elles sont dominées par de grands rôles de femme.

Ibsen triomphant

Ce succès international n’a pourtant pas été sans difficultés, tant Ibsen bouleversait les conventions scéniques, en termes de jeu comme de bienséances. Victorieux d’abord dans l’Allemagne guillaumienne, où il a ouvert la porte à Hauptmann et à Wedekind, il a rencontré plus de résistance dans le monde anglophone, malgré le soutien enthousiasme de Shaw, de même qu’en Italie, où il a néanmoins trouvé en Eleonora Duse l’une de ses plus grandes interprètes. Antithèse de cette dernière, Sarah Bernhardt, égérie de Sardou, s’est bien gardée de se risquer dans Ibsen : elle n’y avait aucune chance. C’est, au contraire, l’avant-garde théâtrale qui le consacre en France : Antoine, avec Les Revenants et Le Canard sauvage, et surtout Lugné-Poe, qui crée aux Escholiers La Dame de la mer, aux Bouffes du Nord Rosmersholm, Un ennemi du peuple, Solness le constructeur (où il joue le personnage éponyme et qu’il présente en tournée jusqu’à Christiania, en présence de l’auteur), puis, au Nouveau-Théâtre, Brand, Les Piliers de la société, Peer Gynt, John Gabriel Borkman et, aux Menus-Plaisirs, Petit Eyolf .

Solness – auquel fait allusion le titre de la biographie d’Evert Sprinchorn – inaugure, en 1893, l’épilogue de la carrière d’Ibsen, qui le voit se réinstaller en Norvège, enfin prophète en son pays. Ces retrouvailles s’accompagnent d’un retour à la veine symboliste de Brand et de Peer Gynt. Déjà forte dans Solness, cette veine l’est plus encore dans les deux pièces d’adieu que sont John Gabriel Borkman (1896) et Quand nous ressusciterons d’entre les morts (1899). La dimension autobiographique est non moins évidente : le dramaturge, dissimulé derrière l’architecte de Solness, l’entrepreneur déchu de Borkman, ou le sculpteur de Quand nous ressusciterons, met en scène, dans chaque cas, sa disparition future. Petit Eyolf (1895) est en revanche, pour citer Sprinchorn, « une œuvre hautement défectueuse », dont le troisième acte (malgré la beauté de la réconciliation entre les époux) ne tient pas les promesses, pourtant grandes, des deux premiers.

Ses origines et sa familiarité des langues scandinaves, qui lui permettent notamment de prendre pleinement en compte l’œuvre poétique d’Ibsen, et une culture théâtrale sans égale désignaient idéalement Evert Sprinchorn, professeur émérite à Vassar College et déjà bien connu en tant que spécialiste de Strindberg, pour entreprendre cette étude. Impatiemment attendue, elle se hausse immédiatement au sommet de la bibliographie ibsénienne. Excellent pédagogue, il guide habilement son lecteur dans le dédale politique norvégien, éclairage sans lequel une pièce comme La Ligue des jeunes (1869) serait incompréhensible. Sa connaissance des débats intellectuels du dix-neuvième siècle n’est pas moins impressionnante. Elle donne à son livre une profondeur de perspective qui fait si souvent défaut aux biographies purement factuelles. Enfin et surtout, il aborde son sujet sans jamais perdre de vue sa dimension théâtrale. Quiconque s’intéresse de près ou de loin à Ibsen sortira de cette lecture profondément enrichi.