L’art exceptionnel de clarification conceptuelle du philosophe Vincent Descombes examiné sous l’angle de son apport aux sciences sociales.

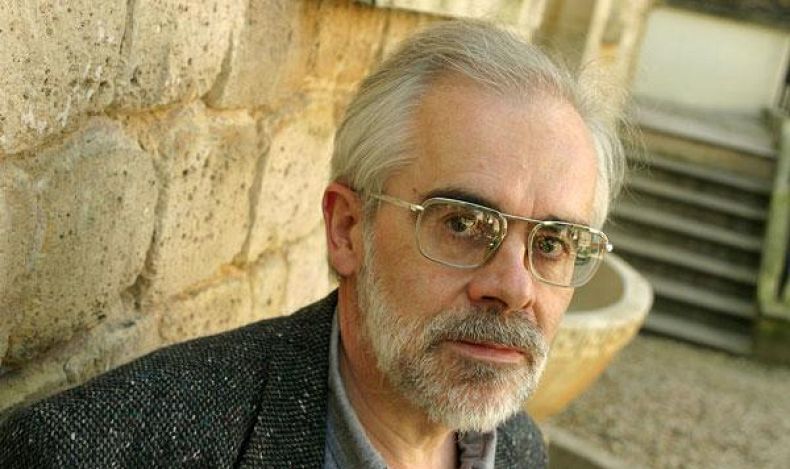

Le philosophe Vincent Descombes connaît aujourd’hui une certaine consécration qui, pour être tardive, est pleinement justifiée. Le présent ouvrage, qui rassemble les contributions de collègues et d’anciens élèves à un colloque tenu à l’EHESS en 2013, est le second du genre, puisqu’un premier livre avait été déjà consacré au philosophe il y a quelques années . Descombes reste, cependant, peu connu du grand public et il manque un ouvrage d’introduction à son œuvre, à laquelle, malgré tout, le lecteur pourra s’initier en lisant le petit livre d’entretiens, Exercices d’humanité. Dialogue avec Philippe de Lara . Il convient donc encore de le présenter, ne serait-ce que succinctement, pour les non-philosophes.

La caractéristique la plus saillante du parcours philosophique de Descombes est de s’être tourné, au début des années 1980, vers une autre façon de philosopher que celle qui était traditionnellement enseignée dans l’université française et qui y domine toujours aujourd’hui. Suivant de quelques années Le mythe de l’intériorité, l’ouvrage fondateur que Jacques Bouveresse consacrait à Wittgenstein en 1976, Grammaire d’objets en tous genres, paru en 1983, manifestait, chez Descombes, une prise à bras-le-corps des ressources et des moyens de la philosophie analytique. C’est, plus précisément, l’esprit de la philosophie de Wittgenstein que le philosophe mobilise depuis, celui des Recherches philosophiques, non celui du Tractatus logico-philosophicus, qui inspira en particulier le positivisme logique. A ses lecteurs, Descombes ouvre, plus largement, les portes d’un immense univers philosophique, méconnu en France, celui, en particulier, des disciples britanniques de Wittgenstein : Elizabeth Anscombe, Peter Geach ou Anthony Kenny.

Ce tournant, si l’on peut dire, n’implique pas nécessairement une rupture avec les philosophes des autres traditions, car, pour Descombes, la philosophie analytique est, avant tout, une méthode. Elle met en œuvre ce que Wittgenstein appelait une grammaire philosophique. Or, celle-ci peut, a priori, être utilisée pour traiter toutes les questions philosophiques traditionnelles. Toute œuvre philosophique peut, en outre, être examinée à l’aune de ses manières typiques de procéder. Aussi, on trouvera, dans la galaxie des philosophes analytiques, aussi bien des kantiens que des aristotéliciens, des marxistes que des hégéliens. Schématiquement, la méthode analytique est un travail de clarification des concepts et des énoncés philosophiques qui vise à « débusquer le non-sens » par les moyens de l’analyse logique et linguistique. De son point de vue, par contraste avec la philosophie herméneutique, les multiples usages du langage ne forment pas une infinie profusion de sens dont toutes les manifestations demanderaient à être comprises, et dont la résistance à nos efforts d’interprétation serait le signe de la profondeur. La grammaire philosophique repose sur une autre philosophie du sens qui met en avant le critère de la clarté. Un énoncé n’est signifiant que s’il est bien formé selon les règles instituées du langage dans lequel il se formule. Cette approche philosophique s’oppose également aux philosophies intuitionnistes (Descartes, Husserl) et aux philosophies dialectiques (Hegel, Marx). Parmi les grands auteurs de la tradition, c’est d’Aristote qu’elle est le plus proche, non pas tant pour ses thèses particulières que par l’esprit que manifeste sa manière de philosopher.

Une philosophie sociale d’inspiration wittgensteinienne

Dans l’esprit de cette philosophie d’inspiration wittgensteinienne, Descombes a, jusqu’ici, mené des enquêtes conceptuelles en philosophie de l’esprit, en philosophie de l’action et en philosophie pratique. La présente publication se concentre, elle, sur la philosophie sociale. C’est ce qui fait son originalité. Mais que faut-il entendre par cette dénomination plutôt inhabituelle ? Dans l’usage qui en est fait en français, l’expression renvoie principalement aux auteurs de l’Ecole de Francfort de Theodor Adorno à Axel Honneth aujourd’hui, dont les membres ont, traditionnellement, la double étiquette de philosophe et de sociologue. Chez Descombes, elle désigne, conformément à son orientation philosophique, l’enquête conceptuelle sur les catégories les plus générales de la sociologie et de l’anthropologie. Il s’agit des concepts qui constituent le sens même des objets de ces disciplines, condition préalable, donc, à l’élaboration d’un savoir vrai à leur égard. Ils se distinguent en cela des concepts empiriques, qui sont, eux, l’affaire des seuls spécialistes. C’est, pour commencer, le concept même de société qui est en jeu. En effet, non seulement, il n’est pas certain que nous soyons au clair sur ce qu’est une société, sur son mode d’être propre, mais une connaissance même superficielle des travaux des sociologues montre, à l’envi, que le désaccord règne entre eux sur le sujet. Quoi qu’il en soit, les concepts qui font l’objet de la philosophie sociale sont à la fois mobilisés par les sociologues ou les anthropologues et examinés réflexivement par les philosophes. Le philosophe, ici, ne prétend pas saisir a priori, comme le veut la phénoménologie selon Husserl, les essences constitutives des objets de la science. Non, son travail présuppose l’existence effective des travaux scientifiques et il consiste à en examiner les concepts théoriques fondamentaux au regard des conditions de possibilité de leur sens même. Or, comme l’atteste la liste des contributeurs de l’ouvrage, ce travail intéresse autant les sociologues et les anthropologues que les philosophes. C’est un dialogue entre disciplines qui s’ouvre ainsi, susceptible de les nourrir réciproquement.

L’introduction générale de l’ouvrage, signée par Alain Ehrenberg, Irène Théry et Philippe Urfalino, donne, fort utilement, une vue synthétique des principaux thèmes et thèses de la philosophie sociale de Descombes. On en recommandera la lecture aux lecteurs non avertis, qui seront ainsi mieux armés pour se plonger ensuite dans les diverses contributions. Celles-ci attirent l’attention, tour à tour sur les idées centrales de cette pensée, tantôt pour les prolonger, tantôt pour les questionner. Pour commencer, plusieurs textes y insistent ici, Descombes met en évidence, de manière remarquable, la nature sociale de l’esprit. Autrement dit, lorsque nous pensons et, a fortiori, lorsque nous parlons, nous ne sommes pas, fait-il valoir, dans une situation solipsiste. Ce à quoi nous semblons avoir accès de manière privilégiée, notre intériorité, est en réalité à la fois imprécise et incertaine. Ce n’est donc, en réalité, que moyennant des règles objectives, à la fois extérieures et antérieures à nous, que nous pouvons fixer nos pensées et les communiquer à d’autres. Comme le fait valoir le philosophe Richard Moran dans un article lumineux, il existe des « conditions sociales pour dire quelque chose et pour faire quelque chose » . Wittgenstein, on le sait, a mis au jour un « mythe de l’intériorité » : croire qu’un langage privé soit possible et le seul à même, pour chacun, d’exprimer fidèlement la singularité de ses pensées. Pour sa part, Descombes complète cette analyse en exposant « d’une façon qui n’a pas d’équivalent dans la philosophie contemporaine, le contexte socio-institutionnel du mental » . Le concept de règle est, dans cette perspective, essentiel. Rejeté toutefois par certains sociologues, il convient pour en apprécier la portée, comme l’analyse ici Cyril Lemieux, de le dégager des notions d’arbitraire, de contrainte et d’intériorisation.

Certains des contributeurs de l’ouvrage ne sont, toutefois, pas pleinement convaincus par cette manière de voir. C’est le cas du philosophe Stéphane Chauvier et du psychanalyste Pierre-Henri Castel qui, tous deux, entendent faire valoir à son encontre les droits de la subjectivité, selon l’expression de Hegel. L’analyse de Descombes leur apparaît trop intellectualiste et ils lui opposent que tenir des discours qui ne satisfont pas les règles logiques et grammaticales des énoncés linguistiques n’empêchent nullement les individus de vivre, de parler et de connaître une vie subjectivement intense et satisfaisante . Pour le dire autrement, les conditions de possibilité de la vie subjective ordinaire ou encore de la psyché inconsciente ne seraient pas celles du sujet théorique et la grammaire philosophique ne saurait, par conséquent, s’ériger en mesure de toute pensée et, surtout, de toute expérience vécue.

Individu social et individualité collective

Quoi qu’il en soit, les analyses de Descombes conduisent à reconsidérer la question classique de la relation individu/société. L’imaginaire social individualiste caractéristique de nos sociétés les prédispose fort mal, pointe-t-il, à appréhender le statut sociologique de l’individu. Il est d’emblée grevé par ce qui, pour elles, est la valeur suprême : l’individu, sa dignité et son bonheur, l’expression et la réalisation de soi. Or, c’est là un idéal qui ne va pas de soi et qui, en tout cas, n’est aucunement universel. Ici, dans le sillage des travaux de l’anthropologue Louis Dumont – un auteur crucial dans sa trajectoire – , Descombes distingue entre l’individuation, universellement présente dans les sociétés humaines, et l’individualisation, qui est, elle, un phénomène moderne, celui qui en signe l’exceptionnalité anthropologique. En d’autres termes, en toute société humaine, chacun est identifiable et identifié individuellement comme cet individu-ci et pas un autre, mais c’est, en revanche, uniquement dans les sociétés modernes que l’individu en vient à exiger d’être reconnu comme tel, pour ce qu’il est indépendamment même de la place qu’il y occupe. Cette idéologie prédispose à un subjectivisme radical. L’individu y réclame d’être désocialisé puisqu’il voudrait pouvoir ne rien devoir qu’à lui-même, tirer entièrement de son propre fond ce qu’il est et ce qui advient de lui. Or, comme le fait valoir Descombes, cette idée de l’individu est, paradoxalement, encore sociale. Elle est un fait d’institution. C’est la figure de l’individu telle que notre société l’a mise en place. Les contributions de Bruno Karsenti et de Francesco Callegaro offrent ici de riches perspectives sur ce thème central de l’articulation entre l’individu et la société dans le cadre moderne.

Dans la philosophie sociale de Descombes, on l’aura compris, la société précède logiquement l’individu. Les règles que suit celui-ci pour penser et agir lui sont d’abord extérieures et lui faut donc, quoi qu’il vise et fasse, se les approprier. Surgit alors le soupçon que cette conception reconduise un déterminisme sociologique dans lequel l’individu ne serait jamais, par l’intériorisation des normes sociales du représenter et du faire, qu’un automate social, un rouage de la vie collective sans liberté propre. Il n’en est rien chez Descombes. S’il entend bien, en effet, débusquer les illusions et les mythes caractéristiques de l’idéologie des Modernes, sa conception fait place à l’autonomie des individus, dont il propose, en revanche, une autre conception que celle en général admise. Pour lui, l’autonomie ne saurait être, comme le prétend la philosophie de la réflexivité, l’autoposition de soi, mais, dans une perspective aristotélicienne, la délibération d’un individu en situation, qui, en raison de la place qu’il occupe dans la société, a des choix à effectuer. Nécessairement, « il y a du ‘nous’ en moi. C’est même ce ‘nous’ qui lui donne sa forme » . Et si l’individu peut se faire créatif et, parfois, inventer du nouveau, c’est toujours en raison des moyens sociaux dont il aura d’abord su se rendre maître. Le fond propre dont pourrait s’enorgueillir un individu qui, par impossible, n’aurait été ni socialisé, ni éduqué ou, encore, qui aurait réussi à mettre entre parenthèses ce qu’il doit à la société, est, en réalité, introuvable. Comme le dit Dumont, ce qu’un individu croit et ce à quoi il aspire dépend toujours, y compris dans la société des individus, d’idées sociales. C’est là la clef du point de vue sociologique sur la réalité humaine.

L’ensemble de ces analyses convergent vers un point central de la philosophie sociale de Descombes : sa conception holiste du social. Comme plusieurs auteurs le soulignent ici en le regrettant, rien n’est plus éloigné des représentations qui dominent aujourd’hui la pensée sociologique. Celle-ci est, en effet, dominée par des présupposés individualistes qui, au plan philosophique, se traduisent par un nominalisme foncier. Il n’existe pas, selon ce point de vue, de réalités collectives à proprement parler – des nations ou des Etats, des partis politiques ou des églises – et le danger est de réifier artificiellement ce qui n’est jamais que tissu de relations interindividuelles ou intersubjectives. Tel est, du moins, l’esprit de la sociologie de Max Weber et de l’individualisme méthodologique qui s’en réclame, à laquelle Descombes préfère, pour sa part, l’école française de sociologie, avec Emile Durkheim et plus encore Marcel Mauss. Celle-ci a, par ailleurs, largement influencé l’anthropologie sociale de langue anglaise, comme l’atteste, entre autres, l’œuvre de Mary Douglas. Le holisme social est une position sur laquelle Descombes campe fermement et pour laquelle il mobilise une argumentation serrée. Elle est aux antipodes de celle des sociologues qui dressent le portrait d’une société, la nôtre, qui apprendrait progressivement à vivre sans institutions. Elle l’est également de ceux qui appellent de leurs voeux un état post-social où l’humanité n’existerait plus que sous forme du réseau des relations librement nouées par des individus sur la base des seuls droits de l’homme. Pourtant, l’existence de la société comme entité sui generis, comme individualité collective identifiable en tant que telle, formant donc une totalité, paraît bien, conceptuellement, incontournable. C’est ce que révèle déjà l’analyse du don que propose Descombes, sur la base d’une double critique de la conception structuraliste de Lévi-Strauss et de la logique dyadique de Russell. De cette question cruciale de l’anthropologie s’il en est, Jing Xie rappelle ici les principaux traits et enjeux. Pour que nous ayons affaire à du social, il ne suffit pas que deux individus au moins soient en présence. Il y faut un troisième terme : la règle sociale, donnée extérieurement ou antérieurement, par laquelle ils peuvent se rapporter l’un à l’autre pour effectuer ensemble telle ou telle chose. Cette irréductibilité du social au face-à-face des individus, la nécessité, donc, d’une règle sociale instituée, implicitement ou explicitement, par la collectivité, ne nous donne pas encore, cependant, une société. C’est qu’une règle sociale ne saurait exister de manière isolée. Toujours nous avons affaire à un ensemble de règles, et autant de normes, qui, loin de présenter une simple multiplicité, se complètent en s’articulent les unes aux autres de manière structurée. Ainsi reliées, elles font, de manière complémentaire, tenir ensemble la société, manifestant, dans un renvoi circulaire des unes aux autres, la nature de totalité structurée de toute société. Le holisme en sciences sociales a, aujourd’hui, mauvaise presse, mais, c’est faute, probablement, de distinguer, comme le souligne Moran , entre plusieurs sens du terme. Le tout que constitue une société humaine n’est pas le tout d’un organisme, c’est un tout institutionnellement structuré, relativement auquel les individus ne sont pas de simples parties, car ils en sont des participants actifs.

Une fois reconnue l’existence d’entités spécifiquement collectives, il devient possible, comme le fait ici Urfalino, de considérer à nouveaux frais la question de la nature des décisions collectives selon qu’elles sont prises au nom de chacun – on agrège alors les préférences d’une multitude d’individus – ou au nom de ce que les juristes nomment une personne morale, dont les valeurs et les fins sont indépendantes de la liste des individus qui la constitue à un moment donné. Francis Goyet suit ce même fil de réflexion du point de vue de la rhétorique, dont il est un éminent spécialiste. Il montre comment le discours de l’homme politique possédant la vertu de phronêsis (prudentia en latin), si prisée par les Grecs, construit, au plan oratoire, en collaboration avec ses conseillers et son auditoire, un nous collectif à partir de ce qui n’est d’abord qu’une simple collection d’individus.

Les implications politiques d’une philosophie sociale

Tels sont les piliers de la philosophie sociale de Descombes. Elle n’est pas sans implications pour la philosophie politique, à laquelle elle attribue un statut subordonné. Elle intègre, en effet, une critique de ce que Vibert nomme « l’anthropologie potestative », qui comprend la société, de manière prépondérante, en termes de relations de pouvoir et de domination. Selon cette manière de voir, qui est celle de la pensée libérale, une société est constituée par les liens politiques et juridiques qui relient ses membres. Descombes lui oppose le point de vue sociologique précisément, pour lequel une société est, avant tout, l’ensemble des manières de penser, sentir, désirer et faire partagés par ses membres . L’idéologie des Modernes surestimerait donc le politique, qu’il conviendrait de subordonner au niveau plus fondamental des mœurs collectives. C’est une position que Karsenti entend ici, pour sa part, relativiser, en faisant valoir que les Modernes, dès lors qu’ils réorganisent radicalement la société autour de l’individu comme nouvelle norme, ne peuvent plus trouver leur unité collective que « par la voie de la politique, prise comme nouveau régime d’appartenance » .

Dans l’imaginaire individualiste moderne, il n’y a plus place que pour deux pôles : l’individu d’un côté, l’humanité en son universalité de l’autre. Cette représentation manifeste, une fois encore, la difficulté toute particulière des sociétés occidentales contemporaines à appréhender les autres sociétés et, partant, à se concevoir elle-même sociologiquement. Munies des seules lunettes du droit naturel, elles expriment, comme le rappelle ici Elise Marrou, un « universalisme naïf » auquel Descombes oppose un « universalisme de second degré » qui, lui repose, sur la méthode de l’anthropologie comparative . Dans cette perspective, l’universel n’est pas donné ou accessible a priori et nos sociétés ne sauraient, a fortiori, en incarner la norme. Un moment relativiste est nécessaire à l’enquête comparative, car l’universel doit en être dégagé a posteriori en mettant à jour les formules moyennant lesquelles il est possible de passer d’une société à l’autre, de rendre intelligible l’une relativement à l’autre. Cette approche a, on le pressent, des conséquences sur la manière de concevoir l’épineuse question de l’identité collective. C’est sur ce thème que l’ouvrage se conclut. Tandis que, de nos jours, ce concept suffit parfois à classer celui qui en fait usage à l’extrême-droite, régulièrement désignée comme « identitaire », les clarifications que Descombes soumet ici sous le titre « Qu’appelle-t-on avoir une identité ? » sont particulièrement bienvenues . Il y pointe en particulier les difficultés que pose l’importation de l’idiome de l’identité, un concept traditionnellement réservé à la logique, dans le domaine de la psychologie morale. Il ne récuse pas pour autant ce nouvel idiome, dans lequel nous parlons aujourd’hui de nous-mêmes, mais précise les conditions de possibilité d’une identité collective qui ne peut être que diachronique. Les philosophes Charles Taylor et Etienne Balibar sont les deux répondants de Descombes sur ce sujet. Le premier entend relativiser la position de ce dernier en faisant valoir que le principe d’égalité ne doit pas occulter la nécessaire reconnaissance des différences identitaires. Le deuxième pointe une tendance au conformisme inhérente au concept même d’identité.

A l’ensemble des commentaires des idées de Descombes et des critiques qui leur sont ici adressées, toujours avec bienveillance, on peut ajouter une remarque finale. Ce que propose Descombes est une philosophie sociale, pas encore une philosophie social-historique, soit une conception de la société en ce qu’elle est inséparable de l’histoire, susceptible donc de changer au point de s’en trouver radicalement transformée. On ne reprochera certes pas à Descombes de ne pas élaborer une philosophie de l’histoire, mais, peut-être, de ne pas prolonger sa conceptualisation du social par une théorie du changement social et des ruptures historiques. C’est un point qui est, ici, effleuré par Vibert et Lemieux, l’un contestant, l’autre relativisant l’importante distinction entre règles constitutives et règles régulatives et, au plan normatif, entre l’impossible et l’interdit. Ce faisant, ils mettent en doute qu’il soit jamais possible, dans la réalité, de trancher entre un changement d’institution et un changement dans l’institution . Comment alors, leur objectera-t-on, rendra-t-on compte des ruptures historiques et, d’une manière générale, des écarts radicaux qui distinguent, semble-t-il bien, les institutions des différentes sociétés ? L’esprit wittgensteinien qui anime la pensée de Descombes incite bien plutôt à concevoir chaque société humaine comme une forme de vie sociale tout à fait singulière, avec ses jeux de langage typiques. Si, toutefois, les significations et les normes les plus caractéristiques de chaque société sont constitutives de celle-ci même, ne régulent donc pas simplement des réalités préexistantes, le changement historique se pose alors, comme le veut Cornelius Castoriadis, en termes de création radicale ou, du moins, d’invention du nouveau. La question qui alors s’impose est celle des ressources et des moyens dont disposent les membres d’une société, en proie à l’autorité de son « esprit objectif », pour mettre celui-ci en cause, en pensée et en acte. Il n’est plus alors simplement question de la délibération en vue du choix entre les différentes places et trajectoires instituées d’une société, mais de la création ou de la position de nouveaux possibles.

La lecture de ce volume, de style universitaire, n’est pas toujours aisée. Les éditeurs ont fait le choix judicieux de donner la parole à Descombes pour qu’il puisse répondre à chacun des contributeurs. C’est là la meilleure manière de donner à la philosophie un tour dialogique. En outre, Descombes le fait avec une précision et une clarté qui forcent l’admiration. Ses réponses manifestent la foncière honnêteté intellectuelle d’un philosophe en pleine possession de ses moyens, qui toujours propose à ses lecteurs des clarifications conceptuelles et des arguments qui sont autant de précieux « outils de la tolérance » .