Jean-Marie Harribey, après avoir rappelé les impasses dans lesquelles se trouve le capitalisme, propose un ensemble d’orientations à adopter pour en sortir.

Jean-Marie Harribey (Maître de conférences honoraire en économie et membre des économistes atterrés) a coprésidé de 2006 à 2009 l'association Attac. Il copréside son conseil scientifique depuis 2014. Il a créé et anime aujourd’hui la revue Les Possibles. Il se réclame dans son dernier ouvrage, Le trou noir du capitalisme (le bord de l’eau, 2020), qui est une somme imposante, des travaux de Karl Marx, de Karl Polanyi, de John Maynard Keynes ou encore de Michał Kalecki. Il dresse un tableau critique du capitalisme contemporain et de l'impasse dans laquelle celui-ci se trouve depuis de nombreuses années, et propose un ensemble d’orientations qui constituerait une voie de bifurcation dans laquelle l’humanité devrait s’engager d’urgence, selon lui.

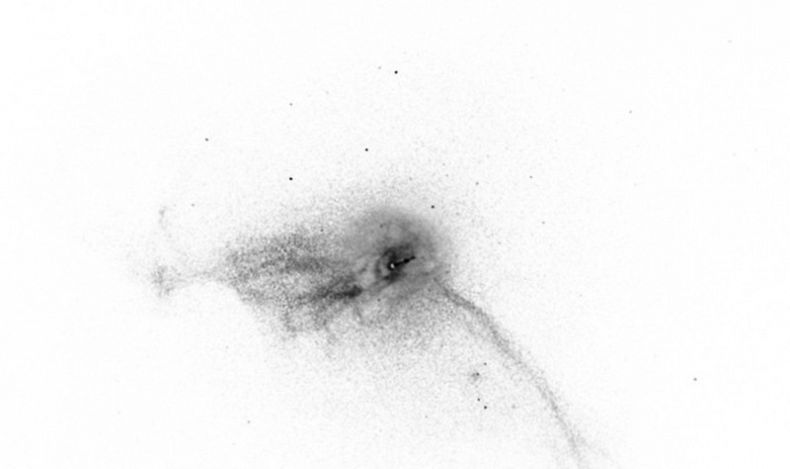

Le capitalisme est un système économique et social qui étend la loi marchande aux activités humaines mais également à toutes les espèces vivantes et à l’ensemble des ressources naturelles. Il agit comme un « trou noir » qui aspire et engloutit tout ce qui se trouve dans son champ gravitationnel si cela peut lui rapporter un profit. La mise à mal du travail et de la nature qui en résulte constitue un obstacle à de nouvelles phases d’accumulation significatives sur le long terme. Nombre de ressources naturelles sont épuisées, des pans entiers de la diversité biologique sont détruits et le climat de la planète se réchauffe dangereusement. Par ailleurs, la perpétuelle fuite en avant vers les activités financières au cours des dernières décennies explique la récurrence de crises de plus en plus déstabilisantes.

Les limites de l’accumulation du capital

Dans un premier chapitre, l’auteur décrit les limites sociales et écologiques de l’accumulation du capital. Il note la baisse lente des taux de croissance des produits intérieurs bruts (PIB) dans la plupart des grands pays développés depuis plus d’un demi-siècle. Cette baisse s’explique en grande partie par le ralentissement de la progression de la productivité du travail et par une moindre efficacité du capital investi compte tenu de la raréfaction et/ou du renchérissement des matières premières. Après la période dite du fordisme qui s’achève vers 1975, la mondialisation du capital sous sa forme dérèglementée affaiblit les formes de protection des mondes du travail. La « révolution informatique » s’accompagne d’une plus grande flexibilisation du travail voire de sa précarisation. Les grands pays ou continents développés (Japon, États-Unis, Chine, Europe) s’enferment dans un modèle qui dégrade la condition salariale. De ce point de vue, la crise de 2007 n’est-elle pas le signe du décalage persistant entre l’évolution de la productivité du travail (source ultime de valorisation du capital) et celle d’un taux de profit qui se déconnecte progressivement du système productif pour se réfugier dans la finance ?

Le concept de « capitalocène » lui permet de mettre en relation la crise écologique avec la crise de l’accumulation du capital en replaçant les activités humaines et les rapports sociaux qui les encadrent à l’origine de la dégradation de la planète. Critique à l’égard des partisans de la décroissance et des théoriciens de la collapsologie en raison de leur propension à dépolitiser les problèmes de société ou à naturaliser les rapports sociaux, Jean-Marie Harribey rappelle les liens d’interdépendance qui unissent l’épuisement des ressources à la dynamique de l’accumulation. Il ne s’agit pas de « sortir de l’économie » comme les décroissants l’imaginent mais « de la faire rentrer dans son lit » (c’est-à-dire de la réencastrer dans la société comme l’avait indiqué Karl Polanyi). Un investissement public voire privé conséquent restera nécessaire afin d’assurer la transition écologique mais celui-ci ne devrait plus être tourné vers des fins productivistes.

Jean-Marie Harribey expose ensuite longuement ses analyses autour de la question de la valeur en économie, poursuivant le travail qu’il avait entrepris dans un précédent livre (La richesse, la valeur et l’inestimable, Les Liens qui Libèrent, 2013). Il consacre de nombreux développements à reprendre la question du travail productif et du travail non productif, ainsi que la question de la production de valeur dans la sphère marchande et non marchande. Tout système capitaliste ménage une place où le travail produit de la valeur pour une collectivité sans valoriser pour autant aucun capital. Les travailleurs qui produisent ces services non marchands (l’éducation publique et les soins de santé publics par exemple) dégagent le revenu qui les rémunère. Autrement dit, contrairement à un certain nombre d’idées reçues, le travail est bien producteur de valeur, y compris dans les services monétaires non marchands. Sur un plan plus général, il est important de comprendre que la richesse dont disposent les humains ne se réduit pas à la valeur au sens économique, et que, à son tour, celle-ci ne se réduit pas non plus à la valeur marchande. La valeur est une construction sociale et non une qualité intrinsèque de la marchandise. L’enjeu de l’ouvrage est bien de montrer que le travail effectué pour répondre à des besoins sociaux est toujours producteur de valeur.

Réhabiliter le travail, instituer des biens communs et maîtriser la création monétaire

Jean-Marie Harribey examine à la suite les différentes voies dans lesquelles il conviendrait alors de s’engager pour surmonter la récurrence des crises et les régressions sociales. A le suivre, la réhabilitation du travail est un des premiers chantiers auquel il faudrait s’attaquer. L’auteur reprend les analyses marxiennes qui maintiennent le double caractère du travail, à la fois travail concret et travail abstrait, procès de travail en général et procès de travail capitaliste. Mais il ne reste pas prisonnier de considérations générales sur le travail et sur le capital car il a saisi parfaitement que le point de rencontre entre les détenteurs de capitaux et les salariés se jouait dans « l’entreprise ». L’entreprise fait partie du rapport capital/travail sans toutefois se confondre complètement ni avec le capital ni avec le travail. Il s’agit en effet d’un « objet » dont les fonctions sont multiples : productives, économiques, sociales et politiques et qui est déterminé par les finalités institutionnelles qui lui sont assignées. Jean-Marie Harribey propose, après beaucoup d’autres, d’établir l’existence juridique de l’entreprise et de la dissocier de la propriété actionnariale de la société (entité juridique). La reconnaissance de l’entreprise permettrait ainsi de rééquilibrer les pouvoirs en attribuant aux travailleurs la possibilité de siéger au sein de conseils économiques et sociaux aux côtés des actionnaires mais également des représentants des usagers et des collectivités locales. La délibération démocratique ne pourrait plus s’arrêter à la porte des entreprises et engagerait les prises de décision sur les orientations fondamentales de la production, sur la réponse aux besoins locaux et sur la répartition des revenus.Cette délibération démocratique s’inscrit dans une démarche qui renvoie à la multiplicité des niveaux de gouvernement conjointement impliqués dans l’action publique (local, national, international). La démarche présuppose que tout en démarrant au plus près des préoccupations concrètes des travailleurs dans l’entreprise, la délibération démocratique ne devrait pas pour autant s’y enfermer. L’auteur rejoint et reprend pour l’essentiel ici les analyses des sociologues du travail et de l’entreprise tels que Thomas Coutrot, Jean-Pierre Durand ou Danièle Linhart. Dans cette perspective, le changement profond de la manière de produire et de consommer donnerait une priorité à la qualité de la valeur d’usage des produits, qui deviendrait inséparable de la qualité du travail demandée aux producteurs. La finalité du travail en serait considérablement affectée et son sens reconnu et réhabilité.

Mais la réhabilitation du travail est difficilement concevable sous le régime de la propriété privée et elle resterait limitée sous la propriété publique sans un véritable contrôle démocratique. C’est pourquoi l’auteur souhaite instituer ce qu’il appelle les « biens communs ». C’est l’objet du chapitre suivant dans lequel Jean-Marie Harribey discute alors les thèses d’Elinor Ostrom, de Benjamin Coriat ou encore celles de Pierre Dardot et de Christian Laval sur le thème du commun.

L’idée de commun relève d’un principe politique qui pose la question à la fois de l’activité démocratique et du droit d’usage sur les ressources collectives. Ce sont des formes plus réelles de démocratie et de nouveaux droits prévalant sur le droit de propriété qui confèrent à ce terme toute sa force de mobilisation. L’auteur distingue les biens dans un espace à trois dimensions : privé/public, exclusion/non exclusion, rivalité/non rivalité. Cette méthode lui permet d’identifier huit combinaisons idéal-typiques, tout en dépassant le dilemme État/marché. Les formes intermédiaires de ces huit combinaisons sont susceptibles d’être démultipliées car elles dépendent du contexte historique, des expériences locales, des rapports de force ou encore des compromis sociaux et politiques. L’existence de ces combinaisons empêche de tenir pour figées ou définitives certains types de propriété et souligne la supériorité du commun collectif ou public dès lors que celui-ci est soumis à un réel contrôle démocratique.

L’institution de biens communs suppose de mettre en débat au sein de la société le périmètre des droits qui autorise toute personne à accéder à un niveau de vie décent dans différents domaines (eau, énergie, éducation, santé, logement). On sort de la problématique propriétaire pour entrer dans celle du partage social. Mais il faudra pour cela engager des négociations au sein de chaque système socio-productif puis au-delà de chaque pays pour décider des clauses à une échelle continentale et mondiale qui porteront sur la maîtrise collective des peuples en vue de la conservation du vivant et d’une juste répartition des ressources pour aujourd’hui et demain. Jean-Marie Harribey désigne ainsi une voie prometteuse pour institutionnaliser les biens communs comme moteur souhaitable de la transition sociale et écologique.

Enfin, dans le dernier chapitre, l’auteur rappelle la nécessité impérieuse de maîtriser la création monétaire si la volonté collective est bien d’accompagner un développement socialement et écologiquement soutenable. L’objectif est de socialiser la monnaie, ce qui signifie la faire exister, là aussi, comme un bien commun. La monnaie doit exister comme institution sociale et ne doit pas être cantonnée à une fonction utilitaire liée à l’accumulation infinie du capital. Sortir de la logique de la rentabilité financière ne signifie pas supprimer la monnaie ou le marché. En revanche, selon Jean-Marie Harribey, la sortie de l’enfermement néolibéral devrait passer par la socialisation des banques (et non leur étatisation bureaucratique) et par le développement d’une banque publique d’investissement de transition. Quant à la banque centrale, une gouvernance démocratique serait le meilleur moyen de l’orienter progressivement vers la stabilité financière et vers la facilitation de la transition sociale et écologique. L’auteur reprend ici ses travaux sur les banques et la monnaie dont il est un spécialiste reconnu. Il est clair cependant que la refondation de la monnaie et des banques ne sont pas les seuls leviers de la transition. La fiscalité écologique a un rôle important à jouer, sous certaines conditions, notamment si elle est équitable et si elle s’inscrit dans un processus de transformation du système productif. La proposition de monnaie fiscale, présentée par un certain nombre d’économistes, est discutée de manière rigoureuse dans l’ouvrage.

S’inspirant des leçons de Karl Polanyi, Jean-Marie Harribey propose de faire en sorte que le travail, les biens communs et la monnaie ne soient plus des marchandises. Le nouveau mode de développement, plus soutenable écologiquement et plus respectueux de la justice sociale devrait s’appuyer davantage sur un espace non marchand affranchit des droits issus de la propriété. Le travail ne sera plus simplement un coût s’il est appréhendé comme une source de valeur et de développement. De même la monnaie peut devenir un bien public si son usage est orienté par des choix démocratiques.