Avant Airbnb et les questions liées au plafonnement des loyers, le logement représente déjà un enjeu économique et social du XVIIIe siècle.

* Echos des Lumières est un nouveau projet animé par des doctorants en histoire moderne, destiné à explorer les relations entre l'actualité et le XVIIIe siècle.

À Paris, le plafonnement des loyers est de nouveau à l’ordre du jour, au terme de plusieurs années de débat à propos de loi Alur de 2014, aussi controversée qu’amendée. Parallèlement, la colère des Barcelonais quant à la monopolisation du parc locatif privé par des plateformes du type Airbnb, accusées de tirer à la hausse les loyers que subissent les locaux, contamine désormais les capitales touristiques, d’Amsterdam à Paris. En trame de fond, un seul et unique fait : la part disproportionnée qu’occupe dans nos vies la possibilité de bénéficier de quatre murs et d’un toit. Sans se muer alors en question politique, le logement constitue déjà au siècle des Lumières un puissant enjeu économique et social.

Naissance d’un fait littéraire

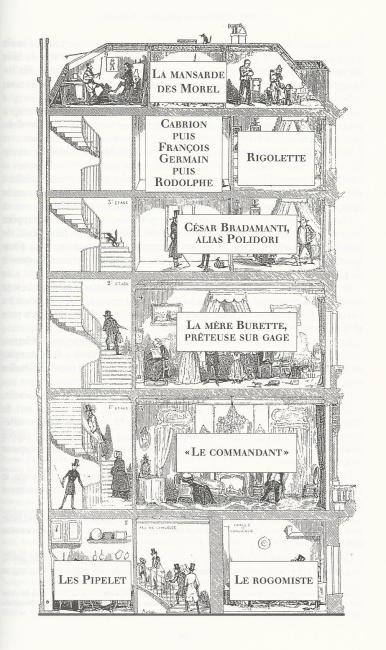

Que le phénomène de l’insalubrité des logements urbains et de la misère extrême qui s’y donnait à observer ait fait l’objet de toute l’attention des écrivains du XIXème siècle, sous le triple effet de l’hygiénisme, de nouvelles conceptions politiques du social et d’un tournant réaliste en littérature, le fait ne saurait nous surprendre. L’un des premiers, Eugène Sue, peintre magistral du Paris des bas-fonds, décrivait dans ses Mystères de Paris l’aspect des cloaques innommables du Marais des années 1840, où plusieurs générations s’entassaient les unes sur les autres, privées d’intimité et du confort le plus élémentaire. Ces conditions de vie que l’écrivain portait au grand jour ne manquèrent pas de faire forte impression sur ses contemporains.

La prise en considération de ce phénomène par les écrivains précéda pourtant ce très social XIXème siècle, puisque des traces s’en trouvaient déjà à la veille de la Révolution française dans le célèbre Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier :

« Une famille entière occupe une seule chambre, où l’on voit les quatre murailles, où les grabats sont sans rideaux, où les ustensiles de cuisine roulent avec les vases de nuit. Les meubles en totalité ne valent pas vingt écus ; et tous les trois mois les habitants changent de trou, parce qu’on les chasse faute de paiement du loyer. Ils errent ainsi, et promènent leurs misérables meubles d’asile en asile. On ne voit point de souliers dans ces demeures ; on n’entend le long des escaliers que le bruit des sabots. Les enfants y sont nus et couchent pêle-mêle ».

Les campagnes, les villes et l’enfer parisien

La première caractéristique du logement au XVIIIème siècle est son extrême diversité. Sur un plan géographique, d’abord : à l’échelle du pays, majoritairement rural, domine l’habitat individuel, tandis que les villes se peuplent d’immeubles de plus en plus hauts. Les constructions d’alors ne grattent que modérément le ciel, mais dès le XVIème siècle les plus grandes villes comptent un nombre non négligeable d’immeubles de quatre étages – jusqu’à neuf étages à la fin du XVIIèmesiècle à Paris, ville où les constructions sur deux niveaux restent majoritaires jusqu’à la fin de l’époque moderne. La situation est toute autre dans les campagnes : si l’on assiste à une multiplication des maisons doubles, avec un étage doté d’une chambre ou deux, l’existence collective des familles se déploie souvent à l’échelle d’une salle unique au rez-de-chaussée.

Mais en termes de surface, les habitants de la campagne n’ont rien à envier à ceux des villes, qui se pressent déjà dans les appartements les plus étroits. Et, comme aujourd’hui, les Parisiens restent les plus mal lotis : d’après les inventaires après décès, ce sont 31% de leurs logements qui ne comptent alors qu’une pièce, contre 25% à Nantes, et 15% à Dijon. Dans ces villes, on tend assez facilement à s’entasser : Paris et Lyon recensent en moyenne 25 habitants par maison, et jusqu’à 45 dans le centre ancien ! Aussi trouve-on des familles entières vivant au sein d’une chambre ou deux, à cinq, six ou sept personnes.

Ajoutons enfin que les Parisiens des classes populaires sont moins souvent propriétaires de leurs logements que leurs homologues des autres villes. À Chartres, on assiste au XVIIIème siècle à une raréfaction de ces propriétaires populaires, mais cet avantage concerne encore 45% des maîtres et 13% des salariés, tandis qu’à Paris, la proportion des propriétaires stagne à 2% seulement des catégories populaires à la veille de la Révolution…

Des disparités verticales

En ville, la découpe des immeubles évolue avec le temps. Le cloisonnement vertical des inégalités caractérise très tôt les demeures aristocratiques : aussi les hôtels particuliers réservent-ils le piano nobile, « étage noble », aux salons et chambres de la famille, tandis que la domesticité réside sous les combles.

Hors de ces mondes aristocratiques, une stratification de ce type commence à voir le jour à la fin de l’époque moderne. Du XVIème au début du XVIIIème siècle, on louait encore des tranches verticales des immeubles : une même personne occupait par exemple une pièce au rez-de-chaussée et une chambre à un étage supérieur. On connaît ainsi le cas d’un certain Pierre Baudoin, caporal aux Gardes-Françaises, qui louait en 1702, dans les faubourgs de Paris, une cave, une boutique et deux chambres à l’étage supérieur, ou encore une Angélique Savary qui, en 1693, disposait contre toute logique de trois chambres au rez-de-chaussée et d’une cuisine au troisième étage… Ce n’est que dans le courant du XVIIIème que se généralise la location par tranches horizontales : à chacun son étage. Les inventaires après décès nous révèlent ainsi le cas d’un officier, résidant rue Vivienne en 1702, et disposant, au deuxième étage d’un immeuble, d’une chambre et d’une antichambre, d’une cuisine et même du palier de l’escalier utilisé pour garer une chaise à porteurs.

Le logement populaire

Sans surprise, on constate une correspondance parfaite entre le niveau des loyers payés par les représentants des professions du XVIIIème siècle et leur niveau de fortune. Le tableau dressé par Benoît Garnot à partir du cas de Chartres l’illustre parfaitement : les loyers les plus faibles sont réservés aux journaliers, vignerons, jardiniers et porte-faix, tandis que le commerce de bouche et les professions les plus efficacement protégées par leurs représentants (soit, en l’occurrence, les aubergistes et les boulangers, les tanneurs et les maçons), payent des loyers beaucoup plus élevés.

Mais dans ce monde de fins de mois difficiles, la grande tendance est, comme de nos jours, à la sous-location. Celle-ci connaît plusieurs formes, dont l’une légale, qu’on appelle alors le système du « principal locataire ». Le principe est le suivant : le riche propriétaire d’un immeuble désire le mettre en location, mais ses relations sociales ne le placent pas au contact de populations potentiellement intéressées par les chambres ou les étages à louer. Ce propriétaire laisse donc un artisan ou un marchand (boucher ou charcutier, cabaretier ou faïencier…) qui tient souvent boutique au rez-de-chaussée, prendre à bail tout l’immeuble, avec pour mission de faire agir ses réseaux, trouver des locataires pour le remplir, et s’assurer que chacun paye son dû en temps et en heure ! À mesure que le pouvoir royal entreprend de taxer les revenus immobiliers, d’ailleurs, les propriétaires tendent de plus à se décharger de cette taxation sur le « principal locataire », qui prélève les sommes correspondantes sur les sous-locataires.

Cependant, la sous-location n’est pas toujours aussi concertée… On connaît ainsi le cas d’un certain Louis Caron qui, à Rouen, en 1725, prend à bail une maison entière avec interdiction formelle d’en céder la moindre partie à d’autres locataires. En 1730, lorsque le loyer de cet individu cesse de parvenir, un huissier enquête, et découvre une maison remplie de sous-locataires : sur un loyer de 280 livres, Caron en récupère 164 en cédant un grenier, une petite cuisine, un cabinet, trois chambres et une grande pièce à non moins de six personnes, tout en occupant lui-même une boutique, une cour et un petit bâtiment, dans l’illégalité la plus totale !

Dans ce contexte, les conflits sont nombreux, et attestent sans surprise de l’inégalité des rapports entre locataire et bailleur autour des enjeux liés au logement. Comme l’a établi Claude Coquard, sur 1 049 conflits liés au logement traités pendant la Révolution par la justice de paix de la section parisienne du Jardin des Plantes, seuls 41 plaçaient les propriétaires ou locataires principaux dans une position de défense. Selon les cas, ces derniers étaient accusés d’avoir interdit le départ d’un locataire, indûment retenu ses effets personnels, omis de réaliser des travaux indispensables, ou refusé de se faire payer le loyer dans la nouvelle monnaie révolutionnaire, les assignats. La plupart du temps, donc, les affaires visent plutôt les locataires ou sous-locataires, sommés de quitter leur logement et de payer leurs arriérés. Mais des cas plus spécifiques existent, liés tantôt au tapage diurne ou nocturne exercé par un locataire perpétuellement aviné ; tantôt au départ inopiné d’un locataire en attente de paiement… Précisons toutefois qu’à la fin de l’an III, au terme de la période démocratique de la Révolution, certains propriétaires profitent de l’instabilité financière du contexte pour sommer des locataires en règle sur le plan de leurs versements de payer des loyers toujours plus élevés – jusqu’à 20% d’augmentation ! – sous peine d’expulsion pure et simple.

Les révolutionnaires de 1789-1794, qui rompaient avec l’univers économique et social de l’Ancien Régime en s’emparant des propriétés du clergé et des émigrés, et en provoquant ainsi un colossal transfert de propriété au profit (essentiellement) de la bourgeoisie naissante, ne poussèrent pas leurs réflexes démocratiques jusqu’à envisager la question du logement comme un problème politique de premier plan. Il faut dire que l’émigration avait laissé quantité de logements vacants, dont la disponibilité contribuait à réguler ce marché conflictuel. Toujours est-il que l’on n’envisagea pas de fixer un maximum des loyers, similaire au plafonnement du prix de certains biens de première nécessité instauré en l’an II. Ce n’est en réalité qu’au XXème siècle, et notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que l’enjeu de l’encadrement des loyers émergea sur le devant de la scène politique, pour devenir de nos jours, dans un contexte où l’on dénombre 25% de logements vides dans les arrondissements centraux de Paris, avec un prix moyen de 12 000 euros le mètre carré, un objet d’affrontement entre les critiques de cette entrave à la libre entreprise des propriétaires, et les partisans de cette mesure de justice sociale.

Pour aller plus loin :

- Daniel Roche, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1998.

Vous pouvez retrouver tous les articles de cette série sur le site : Echos des Lumières