Avant les sites d'information permettant un auto-diagnostic sur sa santé, les ambiguïtés de la vulgarisation médicale existaient déjà au XVIIIe siècle.

* Echos des Lumières est un nouveau projet animé par des doctorants en histoire moderne, destiné à explorer les relations entre l'actualité et le XVIIIe siècle.

Si l’attention portée à son corps et à ses petits et grands maux ne date pas du XVIIIe siècle, c’est à cette période que se développe une littérature médicale en langue vernaculaire, qui entend s’adresser, du moins en théorie, à une large audience. On est certes encore bien loin des pages d’un célèbre site que chacun.e a pu consulter frénétiquement dans un moment d’angoisse. Mais le développement des dictionnaires portatifs de santé, des ouvrages pédagogiques et maniables qui promettent au malade un auto-diagnostic rapide et des remèdes efficaces, porte déjà toutes les ambiguïtés de la vulgarisation médicale.

Un intérêt public pour la médecine

Au cours du XVIIIe siècle, la médecine s’impose comme un sujet familier dans l’univers des lecteurs. Les informations médicales figurent en bonne place dans les nouvelles des journaux, généralistes ou spécialisés (le Journal de médecine naît en 1755). La presse regorge également d’articles vantant des nouveaux remèdes, dans un but mercantile. Ensuite, les controverses médicales sont très présentes dans les périodiques, notamment lors des débats autour des balbutiements de la vaccination (l’inoculation de la petite vérole) au mitan du siècle. Le public, surtout bourgeois, participe d’ailleurs à l’élaboration des savoirs médicaux. Durant le siècle, on accorde en effet aux patients une vraie compétence de description de leurs propres symptômes.

Du côté des ouvrages, l’un des best-sellers des Lumières est l’Avis au peuple sur sa santé, du médecin suisse Samuel-Auguste Tissot. Le livre, qui cherche à inculquer aux notables des campagnes les bons remèdes pour prendre soin de leur population et lutter contre les pratiques des charlatans, connaît pas moins de dix-sept rééditions entre 1762 et 1792.

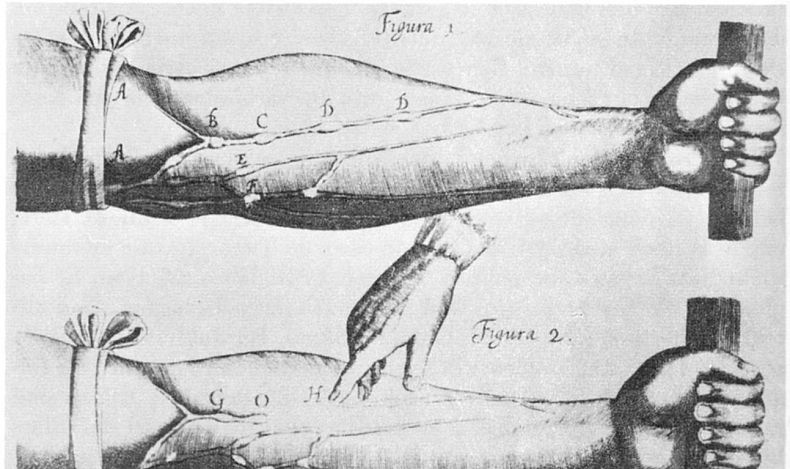

Une des innovations de Tissot est de faciliter la prise en main de son ouvrage : il sépare clairement la description des maladies de leurs causes (éléments habituellement mélangés dans les traités), et propose à la fin une table des remèdes, qui renvoient directement aux maux qu’ils peuvent soigner. La priorité est donc donnée à l’efficacité et à l’usage pragmatique du livre. C’est également le mot d’ordre d’un nouveau type d’ouvrage de vulgarisation qui progresse dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les dictionnaires portatifs de santé. Citons ici les deux principaux : le Dictionnaire médecinal portatif de Jean Guyot, publié pour la première fois en 1742, et le Dictionnaire portatif de santé de Charles-Augustin Vandermonde, qui paraît en 1759.

Aux grands maux…

Ces dictionnaires portatifs de santé se présentent comme des guides avant tout destinés aux malades et à leurs proches. Ils doivent leur permettre d’identifier la maladie qui est cause de la souffrance, de connaître les recommandations pour améliorer leur sort, voire de composer des premiers remèdes, en attendant la consultation d’un médecin. Au contraire des longs traités de médecine, c’est donc l’accès rapide à l’information qui est privilégié, lequel est facilité par le classement alphabétique des maladies. Mais encore faut-il avoir identifié la pathologie dont on souffre. À cet effet, Vandermonde propose à la fin de son dictionnaire portatif une table permettant de retrouver les maladies que l’on est susceptible d’avoir à partir des symptômes que l’on ressent. Ce type d’entrée est selon lui indispensable au malade :

« L’embarras dans lequel on se trouve tous les jours, quand on a quelque maladie, dont on ne sait au juste le nom, fait que l’on est obligé de se priver des secours que l’on peut tirer des livres, et des différents remèdes qu’on y trouve. On a, par exemple, mal à la tête ; on ne sait si c’est une migraine, une disposition à inflammation, trop de sang, ou quelqu’humeur âcre qui pique & irrite les membranes du cerveau ; pour éviter l’état d’incertitude dans lequel on est à ce sujet, on peut consulter cette table ».

Tout malade du XVIIIe siècle ayant consulté cette table des symptômes n’aura sans doute pas manqué de s’alarmer, en raison des degrés de gravité très divers des maux suggérés. Ainsi, il est indiqué qu’au symptôme du « bourdonnement des oreilles » peut correspondre aussi bien à un abcès aux oreilles, une angine, un coup de soleil, une crise d’épilepsie, à la jaunisse ou encore à la petite vérole.

Le lecteur peut ensuite se reporter à chaque maladie, où sont détaillés les symptômes pour préciser le diagnostic, ainsi que les précautions à prendre. Ainsi, par exemple, l’individu atteint de « poulmonie » se reconnaît aisément selon Guyot à ses « crachats purulents et sanguinolents », à son « haleine courte, le visage pâle, les doigts allongés et gros par les bouts ». Il lui recommande de ne fumer que trois fois par jour au maximum, une seule pipe à tabac à chaque fois, et donne la recette de plusieurs baumes et sirops pour se soigner.

Un ancrage dans le monde du travail

Les dictionnaires portatifs instaurent également une forte proximité avec leurs lecteurs en inscrivant les observations dans la réalité de leurs environnements sociaux et professionnels. Pour ceux qui habitent la campagne, les « remèdes pour chevaux et bestiaux », qui prennent place dans le dictionnaire de Guyot, peuvent se révéler très utiles. Les pathologies de ces animaux et des moyens pour les soigner y sont détaillés, sur le modèle alphabétique utilisé pour les humains. Plus largement, l’historien Olivier Zeller a pointé le rôle pionnier du dictionnaire portatif de Vandermonde dans la définition et la prise en charge des maladies professionnelles, dont les spécificités sont au milieu du XVIIIe siècle encore très peu prises en compte.

Vandermonde identifie soixante-huit métiers qui exposent à un risque de maladie, dont cinq métiers féminins. Une attention particulière est portée à la qualité de l’air, qui ne doit pas être trop chaud ou trop confiné. Le paradigme dominant du siècle est en effet le néo-hippocratisme, qui accorde une importance prépondérante au milieu sur la santé des populations. L’air corrompu et ses miasmes sont donc particulièrement combattus. Les cordonniers constituent l’un des groupes les plus exposés aux pathologies, en raison de l’inhalation de gaz toxiques dégagés par le traitement des peaux. Ils travaillent de plus le dos courbé, ce qui facilite les maux de reins, desquels souffrent également, entre autres, les blanchisseuses. L’ergonomie figure en bonne place dans le dictionnaire. Les gestes répétitifs que doivent réaliser aussi bien les menuisiers que les copistes sont dénoncés comme nuisibles. Pour remédier à tous ces risques, Vandermonde ne propose pas une nouvelle organisation du travail, mais formule des préconisations pour diminuer les conséquences corporelles : faire de l’exercice, sortir régulièrement à l’air frais, utiliser du matériel (mouchoirs, collerettes de papier) pour diminuer les inhalations de produits toxiques.

Une audience restreinte

Si Vandermonde indique dans le sous-titre de son dictionnaire qu’il s’agit d’un ouvrage « dans lequel tout le monde peut prendre une connaissance suffisante de toutes les maladies », il faut se garder de tout regard naïf. Ces dictionnaires portatifs ne sont pas accessibles à l’ensemble de la population, mais seulement à une petite portion de la population, de notables alphabétisés. C’est d’ailleurs ce qu’exprime Tissot à propos de la vocation de son ouvrage Avis au peuple sur sa santé :

« Les dix-neuf vingtième [de la population] ne sauront sans doute jamais qu’il existe, plusieurs ne sauraient pas le lire, un plus grand nombre, quelque simple qu’il soit, ne le comprendrait pas ; mas je le destine aux personnes intelligentes et charitables qui vivent dans les campagnes et qui par une espèce de vocation de la providence sont appelées à aider de leurs conseils tout le peuple qui les environne ».

Selon Roselyne Rey, ces dictionnaires portatifs pourraient également être destinés à des étudiants en médecine, ou à des médecins de campagne isolés ayant besoin de renforcer leurs savoirs.

Enfin, ces dictionnaires portent en eux une ambiguïté : écrits par des médecins, ils semblent effacer la présence du professionnel, en affirmant la possibilité d’être son propre soignant. Cependant, il faut être attentif aux modalités de l’énonciation. Le médecin vulgarisateur annonce simplifier, couper, reformuler ses savoirs pour les rendre accessibles, et lutter contre les mauvaises pratiques des charlatans. Mais dans les faits, la complexité des remèdes proposés, dont la recette doit être respectée à la lettre, réaffirme la supériorité des savoirs de médecin. Elle rend aussi nécessaire, dans bien des cas, le recours au médecin pour mettre en pratique les traitements de guérison, étant donné que les dictionnaires précisent régulièrement que si les recettes ne sont pas suivies scrupuleusement, elles peuvent s’avérer très dangereuses. Ces ouvrages transmettent donc une forme de savoir-faire autour du corps, mais pas le contenu de la science médicale, jalousement gardée par les médecins en cours de professionnalisation.

Ainsi, le succès de ces dictionnaires portatifs peut s’expliquer à la fois par le désir croissant de nombreuses catégories de la population de mieux surveiller leur santé et d’identifier leurs maux, et par la volonté de certains médecins de diffuser une partie de leurs savoirs par l’écriture. Néanmoins, le statut de ces informations questionne. Derrière l’impression d’une nouvelle maîtrise de leur corps que peuvent avoir les lecteurs, ce sont bien la spécificité et la complexité des savoirs médicaux qui apparaissent, et la nécessité du recours à un médecin qui est affirmée.

Pour aller plus loin

- Jean-Baptiste Fressoz, « La médecine et le « tribunal du public » au XVIIIe siècle », Hermès, 2015/3, n°61, p. 21-30.

- Roselyne Rey, « La vulgarisation médicale au XVIIIe siècle : le cas des dictionnaires portatifs de santé », Revue d’histoire des sciences, 1991, n°44, p. 413-433.

- Olivier Zeller, « Médecine des Lumières et risques professionnels : le Dictionnaire portatif de santé », dans Maurice Hamon (dir.), Le travail avant la Révolution industrielle, Paris, CTHS, 2006, p. 25-132.

Vous pouvez retrouver tous les articles de cette série sur le site : Echos des Lumières