Tandis que les élèves de Terminale reçoivent leurs premiers vœux d'affectation dans l'enseignement supérieur, retour sur l'université et ses étudiants au XVIIIe siècle

* Echos des Lumières est un nouveau projet animé par des doctorants en histoire moderne, destiné à explorer les relations entre l'actualité et le XVIIIe siècle.

Alors que la plateforme d’accès aux études supérieures a rendu ses premiers résultats ce mercredi 15 mai, Parcoursup continue de cristalliser les contestations et les critiques, tant pour la lenteur du dispositif constatée l’an dernier et ses bugs préjudiciables, que pour le passage pernicieux d’une logique d’accès de droit à l’université, permis par le baccalauréat, à un système de candidatures. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’étaient les universités au XVIIIe siècle ainsi que leurs étudiants… sans oublier certains projets de réforme commençant à promouvoir un accès généralisé aux formations dispensées par ces institutions !

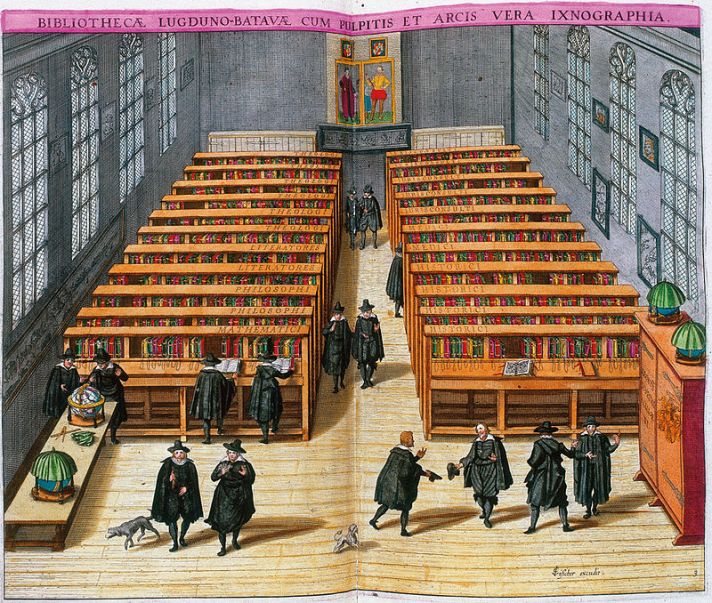

L’université moderne

Beaucoup d’encre a coulé sur la supposée régression des universités entre leur prestigieuse genèse médiévale et leur apogée au XXe siècle, contemporain de la démocratisation et de la massification de l’enseignement. En effet, on a souvent estimé que le cœur de la « révolution scientifique » se trouvait loin de ces établissements, qui se voyaient concurrencés voire dépassés par ces nouveaux lieux de production des savoirs qu’étaient les académies pour les plus formels d’entre eux, ou les cercles savants pour les plus informels. Les positions conservatrices de l’université de Paris, condamnant successivement le cartésianisme, les jésuites et l’Encyclopédie, n’ont pas été étrangères à cette vision. Bien qu’elle ait été corroborée par de nombreux contemporains à commencer par Bacon, elle a pourtant été hautement relativisée, en particulier dans les cas anglais et italien.

Encore faut-il s’entendre sur ce que l’université désigne… Et la tâche est loin d’être facilitée par le fait que, contrairement à l’époque médiévale, la reconnaissance du pape et de l’empereur ne suffit plus à garantir le statut officiel d’une université, comme en témoigne le refus de l’empereur de reconnaître l’existence de l’université de Leyde, fondée en 1575 par les résistants à l’armée espagnole et confirmée par Guillaume de Nassau.

C’est sans compter la terminologie particulièrement bigarrée utilisée par les contemporains pour désigner ces établissements. On retrouve ainsi indistinctement les termes d’université, d’académie ou de studium generale. Par ailleurs, alors que la distinction entre les enseignements secondaire et supérieur est particulièrement nette à nos yeux, elle l’était beaucoup moins au XVIIIe siècle, à une époque où de nombreuses institutions d’éducation gravitaient autour des universités et complétaient leurs enseignements, à commencer par les collèges. En France, les collèges accueillaient les jeunes de 10 à 17 ans et, à Paris, demeuraient rattachés à la faculté des arts de l’université de Paris, qui contrôlait les statuts et participait pleinement à la nomination des principaux. Ils prenaient en charge l’enseignement du trivium (rhétorique, grammaire, logique) et d’une partie du quadrivium (arithmétique, musique, géométrie, astronomie), ayant donc à ce titre un rôle d’enseignement supérieur, même si la délivrance des diplômes incombait à la faculté des arts. Mais, au juste, qui fréquentait réellement les bancs de l’université ?

L’université et ses publics

Loin des amphis bondés de nos universités contemporaines, le XVIIIe siècle n’est incontestablement pas celui de la massification universitaire. Dans certains États comme l’Angleterre, les inscriptions (immatriculations) à Oxford et Cambridge régressèrent à une vitesse surprenante : après l’âge d’or de la décennie 1630-1639 et ses 996 inscriptions annuelles en moyenne, la décennie 1750-1759 faisait pâle figure avec ses 331 immatriculations.

L’Europe méridionale, à l’instar de l’Espagne, révélait au contraire une indéniable croissance universitaire. En France, on estime qu’entre 12 500 et 13 000 étudiants peuplaient les universités à la veille de la Révolution française… Ces chiffres paraissent toutefois dérisoires rapportés à une population d’au moins 26 millions d’habitants !

De surcroît, le recrutement des universités tendit à se resserrer progressivement partout en Europe. L’éventail social avait pourtant été ouvert. À la fin du XVIe siècle, les « plébéiens », fils de marchands, de notaires, de paysans aisés et de petites gens des villes et des bourgs, représentaient 55% des effectifs d’Oxford. De telles observations sont pleinement pertinentes pour Paris, où l’hétérogénéité sociale constituait la norme. Cependant, le XVIIIe siècle se caractérisa par une logique radicalement inverse à celle qui avait prévalu jusque-là. La place du petit peuple se réduisit comme peau de chagrin dans l’ensemble des universités, miroir d’une mobilité sociale paralysée, tout du moins rétractée. Cette « crise de l’université » n’empêcha toutefois pas une réflexion renouvelée sur les objectifs et les moyens de l’institution.

Réformer l’université

En effet, le XVIIIe siècle fut particulièrement riche en projets de réforme de l’université. L’université de Paris, réputée pour son conservatisme, produisit en 1762-1763, dans le contexte de l’expulsion des jésuites, un certain nombre de mémoires porteurs d’un effort de renouvellement, quoiqu’encore timide. Dans l’un d’entre eux, elle sembla s’inquiéter de la diminution des effectifs universitaires, y compris dans la capitale, regrettant une jeunesse jetée en pâture à des maîtres inexpérimentés, et appelée à rejoindre ces cohortes d’« hommes inutiles, fainéants ou oisifs ». Mais si l’université souhaitait que l’accès aux savoirs se répandît, chacun devait recevoir une éducation en adéquation avec ses besoins… Car il serait bien préjudiciable de voir les campagnes se vider alors que le royaume avait plus que jamais besoin de soldats, de matelots, de cultivateurs et d’artisans. Le thème d’un surplus de « diplômés » était déjà bel et bien omniprésent ! La crainte qu’un système entièrement méritocratique ne vînt constituer une caste autonome au sein de l’État tenait aussi à la vocation des universités, devant fournir un vivier d’intellectuels au service des souverains ou des autorités religieuses et placés sous leur tutelle.

Pourtant, certains philosophes des Lumières se montrèrent moins frileux à l’idée d’élargir l’accès à l’université. Denis Diderot, par exemple, présenta en 1775 à Catherine II de Russie un Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences, dans lequel instruire une nation revenait à la civiliser, et y éteindre les lumières des connaissances, la « ramener à l’état primitif de barbarie ». Son projet resta lettre morte, mais la définition qu’il donna de l’université allait à contre-courant de celle qui était communément acceptée par les élites :

« Une université est une école dont la porte est ouverte indistinctement à tous les enfants d’une nation et où des maîtres stipendiés par l’État les initient à la connaissance élémentaire de toutes les sciences.

Je dis indistinctement, parce qu’il serait aussi cruel qu’absurde de condamner à l’ignorance les conditions subalternes de la société. Dans toutes, il est des connaissances dont on ne saurait être privé sans conséquence. Le nombre des chaumières et des autres édifices particuliers étant à celui des palais dans le rapport de dix mille à un, il y a dix mille à parier contre un que le génie, les talents et la vertu sortiront plutôt d’une chaumière que d’un palais. »

Ce point de vue était novateur pour au moins trois raisons : d’abord, l’université ne devait plus être ce lieu exclusivement dévolu aux élites, mais ouverte à tous, sans distinction de condition ; ensuite, la « connaissance élémentaire » devait prévaloir sur la spécialisation, car il s’agissait moins de former des savants que des individus éclairés ; enfin, les professeurs devaient dépendre de l’État. Pour faciliter l’accès de ces enfants des chaumières où sommeillaient le talent et la vertu, Diderot envisageait un système de bourses, aussi audacieux que porteur des principales limites et contradictions du projet du philosophe. Les bourses, permettant aux étudiants d’être logés, vêtus, nourris et instruits sans dépenser un sou, étaient cependant appelées à être « mises au concours public ou accordées à un mérite constaté par un examen rigoureux ». Autrement dit, les pauvres ne devaient pas être admis sans condition !

Le projet de police du natif de Langres révélait avec éclat un jugement condescendant à l’égard du menu-peuple que les élites urbaines partageaient indistinctement. Il prévoyait de renvoyer sans autre forme de procès les élèves ineptes (et inaptes), sans envisager que ces derniers puissent provenir des couches sociales supérieures. Au fond, ne vaut-il pas mieux « risquer d’égarer le génie que d’enlever aux professions subalternes une multitude d’enfants pour les livrer à tous les vices qui suivent l’ignorance et la presse » ? Si la suspicion que ne pouvaient manquer de provoquer ces écoliers fripons, paresseux ou vagabonds, traduisait l’ambivalence du plan de Diderot, elle révélait aussi que le mérite individuel et l’utilité publique de l’enseignement devaient constituer l’abscisse et l’ordonnée des principes d’une université nouvelle.

À l’image de celui porté par l’encyclopédiste, des projets de modernisation des universités se répandirent sur le continent européen, à commencer par l’Allemagne protestante et la péninsule ibérique, où des ministres éclairés à l’instar du marquis de Pombal au Portugal ou Jovellanos en Espagne, tentèrent de moderniser l’enseignement dispensé dans les universités. En France, Rolland d’Erceville et La Chalotais appelèrent de leurs vœux une restructuration générale des institutions éducatives en laïcisant le corps enseignant et en le plaçant sous la tutelle de l’État, mais ils se heurtèrent aux réticences de l’Église catholique et d’une frange importante de l’université de Paris.

Si la Révolution française marqua l’apparition des grandes écoles et consacra la disparition des universités, vestiges d’un Ancien Régime à abattre, elle avait parfaitement intégré les propos de Diderot en faveur d’un enseignement public. Condorcet s’en fit l’étendard dans ses Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), considérant cette dernière comme « un devoir de la société à l’égard des citoyens ». Le XVIIIe siècle offre ainsi un laboratoire pertinent des tentatives de modernisation dans un cadre qui était encore loin d’être celui de la démocratisation scolaire.

Pour aller plus loin :

- François Cadilhon, Jean Mondot et Jacques Verger (dir.), Universités et institutions universitaires européennes au XVIIIe siècle. Entre modernisation et tradition, Talence, Presses universitaires de Bordeaux, 1999.

- Christophe Charle, Histoire des universités, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », 2007.

- Denis Diderot, Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les sciences, 1775-1776, in Œuvres complètes, Paris, Garnier, 1966, t. III.

- Dominique Julia, « Une réforme impossible. Le changement de cursus dans la France du 18èmesiècle », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 47-48, 1983, p. 53-76.

Vous pouvez retrouver tous les articles de cette série sur le site : Echos des Lumières