A l'heure de l'uberisation, le XVIIIe siècle est riche d'enseignements sur la précarité et le contrôle des métiers

* Echos des Lumières est un nouveau projet animé par des doctorants en histoire moderne, destiné à explorer les relations entre l'actualité et le XVIIIe siècle.

À l’heure où les mécanismes de la division internationale du travail et la suspension de l’idéal internationaliste semblent tourner les travailleurs les uns contre les autres, il n’est pas dénué d’intérêt de constater que certains gestes de solidarité professionnelle transnationale s’observent précisément dans les domaines marqués par la précarisation la plus avancée. Pour n’évoquer ici que des cas européens, nous pouvons penser aux dizaines de coursiers à vélo qui, venus de douze pays d’Europe, se sont rencontrés dernièrement à Bruxelles pour poser les jalons d’une résistance à Uber et Deliveroo. Un autre exemple très médiatisé de cet internationalisme pratique se manifesta dans l’action des pilotes et équipages de cabine de l’entreprise Ryanair qui, en juillet-août 2018, firent annuler six cents vols en coordonnant leur lutte de la Belgique à l’Irlande, du Portugal à l’Italie, de la Suède à l’Allemagne, de l’Espagne à la Hollande. Ces enjeux d’actualité nous invitent à explorer la tension que connaissait déjà le XVIIIème siècle entre durcissement de l’encadrement du travail et précarité des travailleurs à la journée ou à la tâche.

Travail forcé, travail contrôlé

Au siècle des Lumières, ni la féodalité ni le travail forcé n’ont entièrement disparu, hors du cas spécifique des espaces coloniaux. En témoigne la persistance, en sus des corvées seigneuriales, de ce que l’on appelle la « corvée royale » : initiée dans les années 1680, il s’agit d’une obligation faite aux roturiers de construire et entretenir le réseau routier du royaume. Les corvéables réquisitionnés devaient mettre gratuitement, et pour plusieurs jours, leurs bras et leur temps au service d’un chantier, pour transporter en charrette les pierres, le bois et le sable, ou pour construire des chaussées, ponts et autres murailles.

Le travail, par ailleurs, fait l’objet d’un contrôle de plus en plus étroit. Tout d’abord, rappelons que les ouvriers et paysans ont obligation de travailler, ainsi que le martèlent sans relâche les textes normatifs du XVIIIème siècle. À l’encontre des récalcitrants, l’opinion publique n’a aucune difficulté à envisager des peines sévères. Dans le cahier de doléances d’une paroisse de Chinon, en Touraine, on lit ainsi le souhait d’établir un salaire minimal des laborieux journaliers ruraux, mais aussi la demande

« d’autoriser les syndics et autres notables des paroisses, de faire trois monitions [avertissements] à ceux desdits journaliers, qui, étant en état de travailler, préféreraient l’oisiveté au travail, et prononcer une peine quelconque qui serait réglée par la sagesse des États, contre ceux qui, après lesdites trois monitions, ne voudraient pas se corriger ».

En un mot : s’il importe de protéger les besogneux, les oisifs ne méritent aucune retenue. Concrètement, la mise en œuvre de ces règles signifie, pour les ouvriers parisiens, qu’un compagnon cordonnier ne peut rester plus de trois jours sans se placer auprès d’un maître (un seul jour pour un compagnon tonnelier). Ce délai peut être étendu au-delà de trois jours chez les ouvriers en bâtiment à condition de se doter d’un certificat de « la juridiction des bâtiments pour prouver la volonté de travailler », tandis que chez les peintres, on peut s’absenter jusqu’à un mois à condition de quitter la capitale, muni si possible d’un passeport spécialement délivré par la police.

Cela signifie également que l’ouvrier n’est pas libre de quitter son travail quand il l’entend. Il existe un préavis, d’une durée variable : de huit jours pour les boulangers et les cordonniers jusqu’à trois mois dans les forges de province et deux ans chez les ouvriers du verre employés dans les manufactures royales ! Une fois ce délai passé, encore faut-il rester en règle, en faisant signer le « certificat du maître », paraphé par chacun des employeurs successifs. Ancêtre du fameux « livret ouvrier » instauré par le Consulat en 1803, ce sévère instrument de contrôle social est généralisé à l’ensemble du royaume par une ordonnance de 1749. Il fait à la fois office de curriculum vitae et de lettre de recommandation : aussi constitue-t-il un élément tout à fait déterminant des trajectoires ouvrières.

Ajoutons enfin que les ordonnances royales, les statuts des corporations et diverses décisions de police imposent généralement des règles très strictes aux compagnons à propos de leur logement à l’arrivée dans une ville, de leur inscription régulière au bureau de police, voire de leur temps libre. On connaît ainsi une sentence de police de Nantes datée du 10 juin 1723 faisant « défense aux compagnons de se trouver dans les rues passé dix heures, et aux cabarets et à la bière passé neuf heures en été et huit heures en hiver, de s’y trouver plus grand nombre que trois du même métier, de s’attrouper », etc.

Face à ces dispositifs, les ouvriers s’organisent, bien entendu : ils s’insurgent à chaque nouveau règlement et s’efforcent d’opposer leurs propres normes à celles des patrons. Lorsque la négociation échoue, la lutte contre la « tyrannie des maîtres » peut aller jusqu’à la grève, – que l’on n’appelle pas encore ainsi, mais généralement désertion, mutinerie ou cabale, ou encore pause dans le Languedoc et bacchanale à Paris, – grève redoublée ou non d’un interdit jeté sur le patron combattu et d’une mise à l’amende des briseurs de grève qui voudraient, malgré tout, lui proposer leurs services.

Hiérarchies et oppositions professionnelles

Tous les travailleurs ne sont cependant pas égaux. À la campagne comme à la ville, les journaliers figurent en bas de la hiérarchie professionnelle. Au sein des classes rurales libres (dont sont exclus les derniers serfs, soit un million de « mainmortables »), on distingue une sorte d’aristocratie paysanne qu’incarnent les « laboureurs », lesquels disposent d’une propriété foncière suffisante pour en vivre ; les fermiers et métayers qui cultivent la terre des classes privilégiées et leur reversent une somme fixe en numéraire ou une part de la récolte ; enfin les paysans les plus pauvres qui s’engagent comme journaliers, véritable prolétariat rural soumis aux aléas des récoltes, du marché et des épidémies, toujours menacés de venir grossir les rangs des mendiants et vagabonds des campagnes.

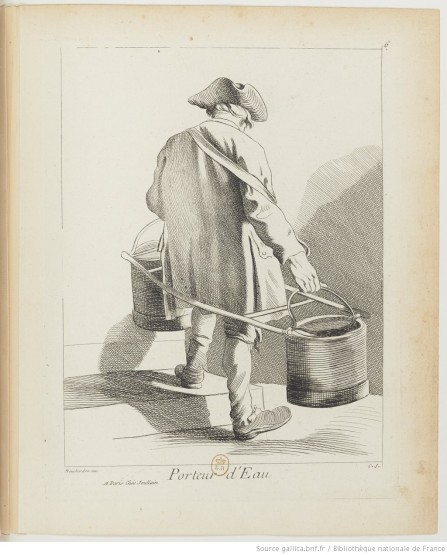

Il en va de même au sein du monde urbain. En haut de la pyramide figurent les maîtres marchands, entrepreneurs insérés dans les réseaux commerciaux et vivant des fruits du travail ouvrier. Viennent ensuite les travailleurs soumis aux règlements des corporations. Au sein de ce système spécifique au royaume de France, les compagnons charpentiers, maçons, verriers ou encore menuisiers effectuent un apprentissage et un « tour de France » pour parfaire leur savoir-faire auprès de divers maîtres, en espérant – privilège rare – accéder eux-mêmes, un jour, à la maîtrise, qui garantit l’indépendance économique. Enfin, à la base, on trouve tous ceux qui, payés à la journée ou à la tâche, sont exclus du statut offert par le compagnonnage. Dans le cadre de l’industrie textile, par exemple, il s’agit des femmes et enfants qui filent, dévident, brodent, ourdissent la laine ou la soie, à domicile ou dans des ateliers. Il s’agit ensuite d’une infinité de petits métiers : maçons et cureurs de puits, revendeurs et fripiers, ramoneurs et tonneliers, porteurs d’eau et autres gagne-petit.

Insistons d’ailleurs sur le peu de solidarité qui lie journaliers et compagnons. À l’instar de l’opposition actuelle entre chauffeurs de taxi et VTC ubérisés, on voit tout au long du XVIIIèmesiècle les compagnons soumis aux règles des corporations tonner contre la concurrence de journaliers sans expérience. À Toulouse, en 1789, le cahier de doléances des corporations d’arts et métiers est très clair sur le sujet :

« S’il est permis à tout individu d’ouvrir un atelier sans avoir subi l’épreuve de l’expérience, […] cette liberté, Nos Seigneurs, deviendra funeste à l’intérêt public et à la perfection des Arts et Métiers.

Tous les sujets de Sa Majesté seront livrés à la merci d’ouvriers sans expérience, sans talents, souvent sans mœurs, sans probité, nous osons même dire, sans asile, puisqu’à peine un jeune homme aura commencé son apprentissage, qu’il désirera de jouir de son indépendance, et de travailler pour son compte dans une profession qu’il ne connaîtra pas. S’il ne réussit pas dans une ville, il se retirera dans une autre avec aussi peu de talent, et son établissement sera partout momentané.

Si les règlements des Arts et Métiers sont sans force, l’émulation, la perfection des Art sont perdues […], les ouvriers resteront tous, chacun sur leur foyer, ils ne feront plus de tournée dans les différentes villes ; ils ne se communiqueront plus leurs talents respectifs, et de cette manière les Arts et Métiers ne feront plus des progrès vers la perfection ».

Ainsi qu’on l’observe, le régime argumentatif des représentants de la corporation s’appuie autant sur des notions professionnelles, mobilisant les critères de l’émulation et du perfectionnement des arts et métiers, que sur une représentation morale de la respectabilité ouvrière, dont dépend ultimement leur statut social.

À la tâche ou la journée

Le spectacle urbain du XVIIIème siècle consiste donc, chaque matin, en de vastes attroupements au coin des rues : on y trouve des manœuvres et ouvriers de chantier qui attendent le recrutement d’un maître à la journée ou à l’heure, mais aussi les représentants de tous les petits métiers payés à la tâche. Certaines de ces activités sont mixtes, d’autres sont plus exclusivement genrées, à l’instar de la prostitution ou du travail des nourrices, « femmes aux seins mercenaires » récemment redécouvertes par l’historiographie.

Ces métiers présentent parfois des traits familiers : ainsi des tâches de portage. Dans leur recueil de « promenades sociologiques » dans le Paris d’aujourd’hui, l’itinéraire proposé par les Pinçon-Charlot à travers le Sentier évoque « la place du Caire où des Sri-Lankais, des Bengalis et des immigrés d’autres nations lointaines attendent patiemment le fabricant qui leur proposera un travail de manutention », une livraison d’urgence dans un atelier ou le transport de cartons vers un camion. Il n’y a pas loin de cette description à celle des « porte-faix » que livrait Louis-Sébastien Mercier dans son célèbre Tableau de Paris de 1781. Des heures durant, ces hommes et ces femmes attendent sur une borne, leur hotte à bretelles sur le dos, qu’un quidam leur offre de transporter des pierres, des sacs de farine ou tout autre de ces « fardeaux qui tueraient un cheval », parfois même l’intégralité des meubles d’un logement !

« Quelquefois un de ces porte-faix met sur ses crochets exactement tout le ménage d’un pauvre individu ; lit, paillasse, chaises, table, armoire, ustensiles de cuisine ; il descend toute sa propriété d’un cinquième étage, et la remonte à un sixième. Un seul voyage lui suffit pour transporter les meubles et immeubles du misérable ».

D’autres métiers nous semblent assurément plus lointains : ainsi des porteurs d’eau, qui ont disparu des rues à mesure que s’y généralisait l’eau courante. Le même Mercier estime leur nombre à 29 000, à la fin du XVIIIème siècle. Il s’agit essentiellement d’hommes arrivés à Paris dans leur vingtaine, Auvergnats à près des deux tiers, pas nécessairement dénués d’éducation, qui se faisaient payer deux sous pour monter des seaux d’eau aux deux premiers étages des habitations, et trois sous pour les étages supérieurs.

Tous ces précaires sont-ils pour autant miséreux ? Fort inégalement, en réalité. Certains de ces porteurs d’eau gagnent jusqu’à 3 000 francs par an, et mettent de côté une partie de leur fortune pour regagner leur Auvergne natale. On peut également penser aux ouvriers du bâtiment, maçons, couvreurs et charpentiers que l’on retrouve sur la place de Grève, entre 5 et 7 heures du matin, pour se faire engager sur un chantier : leur salaire pouvait avoisiner les 40 sous par jour, le double de celui d’un travailleur pauvre, et la moitié de celui d’un ouvrier du luxe. En réalité, les conditions les plus précaires sont sans doute celles des domestiques, surtout en ville. Ainsi, les 40 000 maîtres d’hôtel et cochers, porteurs de chaise et femmes de chambre venus de province et employés dans les beaux quartiers de l’Ouest parisien, servent un maître différent chaque année et changent de logement tous les mois, pour un salaire variable mais généralement peu enviable…

Toute cette architecture professionnelle a été bouleversée par les notions de droit au travail et de droit du travail. Le travail précaire, pour autant, n’a pas disparu. Sous les formes qu’il empruntait au XVIIIème siècle, celui-ci révélait surtout l’ampleur des inégalités et de la concurrence en matière professionnelle et statutaire. Avec l’abolition des corporations en 1791 et, plus largement, son cortège de luttes sociales et politiques, la Révolution française vient toutefois mettre à l’épreuve les solidarités et oppositions entre travailleurs.

Pour aller plus loin

- Maurice Garden, « Ouvriers et artisans au XVIIIe siècle. L’exemple lyonnais et les problèmes de classification », Un historien dans la ville, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, p. 87-112.

- Steven L. Kaplan, « La lutte pour le contrôle du marché du travail à Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 36, n°3, 1989, p. 361-412.

- Allan Potofsky, « L’État révolutionnaire et les corporations du bâtiment à Paris, 1789-1792 », Histoire urbaine, n°24, 2009, p. 47-70.

- Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La découverte, 2017.

Vous pouvez retrouver tous les articles de cette série sur le site : Echos des Lumières