Melville rêve à un Livre absolu dont il n’écrit que des esquisses. De la sorte, son œuvre, irréductible à aucune esthétique constituée, crée un « trou noir » dans la littérature américaine.

S’attaquer à Melville n’est pas une mince affaire : son œuvre est immense, tant par ses dimensions que par les mythes qu’elle brasse ou qu’elle a engendrés (depuis celui de la baleine jusqu’à celui du scribe). Et puis, malgré l’oubli dans lequel il est tombé pendant quelques décennies après sa mort, on a tant écrit sur Melville… De Giono à Deleuze, et au-delà, que de grands textes qui ont construit la figure d’un « Original » (entendez d’un être qui « éclaire tout », un peu comme la lumière qui « accompagne dans la Genèse le commencement des choses », pour citer Melville lui-même).

Un Mallarmé américain ?

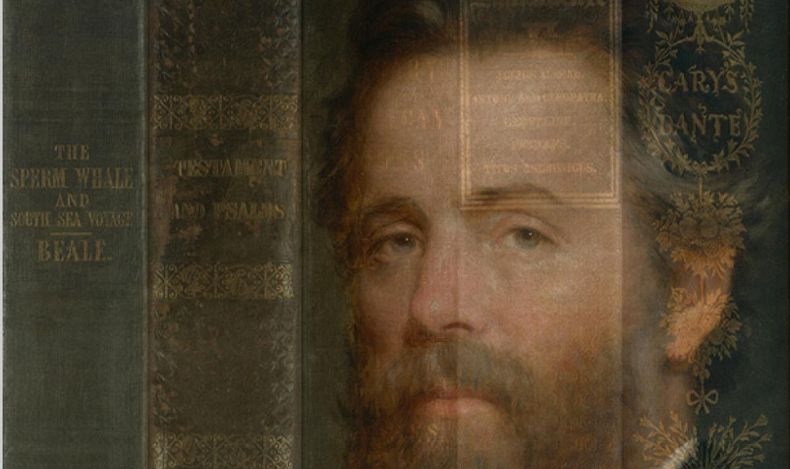

Il faut oser tenter de faire le portrait de l’inventeur de Bartleby, d’Achab, de Billy Budd… Aussi bien, de même qu’on ne saurait contempler de face la lumière de la Genèse, on ne saurait peindre un Original que de profil. C’est pourquoi Claude Minière (qui aborde Melville après s’être occupé de Balthus, de Pound et de Barnett Newman) a préféré, plutôt que de développer un discours continu et systématique qui eût par la force des choses été réducteur, juxtaposer des textes qui ne dépassent jamais les dix pages. Il médite ainsi de manière discontinue sur « l’édition » (monde cruel dans lequel Melville eut plus de mal à survivre que chez les anthropophages), le « dix-neuvième siècle » (époque que quelques écrivains comme Melville aidèrent à secouer le joug d’un passé bien pesant) ou encore la « démocratie » (passion américaine que Melville fit sienne malgré sa solitude essentielle). Sans oublier la « tortue-parenthèse » (allégorie du destin critique de l’auteur des Îles enchantées) et la « solitude philosophique d’un bureau du secteur » (c’est-à-dire le sort social d’un écrivain de génie condamné à « grifonne[r] des […] milliers de vers » au milieu d’un peuple de médiocres fonctionnaires).

D’ailleurs, Melville lui-même ayant échoué dans sa quête de totalité et d’absolu, son commentateur ne pouvait qu’adopter une logique et une poétique fragmentaires : Cl. Minière le note dès la première page, « on doit […] revenir sans cesse [à Melville], par de multiples touches, sous des angles variés » . Melville, de fait, fut en quelque sorte le Mallarmé américain (mais un Mallarmé qui véritablement vécut une grande partie de sa vie « parmi l’écume inconnue et les cieux ») : son ambition fut « l’écriture d’un grand livre […] de la Vérité dont il n’a donné que des esquisses » .

Melville, donc, serait, à la semblance du Livre qu’il rêva d’écrire, insaisissable. Cl. Minière y revient encore et encore : impossible de le fixer en une série de formules définitives, son œuvre débordant toujours tout discours critique que l’on peut tenir sur elle. Cédant à une forme de beuvisme non dogmatique, et proposant de lire l’œuvre de Melville à la lumière des événements de sa vie sociale, Cl. Minière explique cette insaisissabilité par le fait que l’auteur de Mardi a été marin : « Les marins apparaissent et disparaissent, séjournent en des lieux inconnus, et, se donnant une nouvelle identité, s’enrôlent un jour sur un navire de passage. L’insoumission parle dans les premiers récits de notre écrivain, il […] porte son monde away ! » Faut-il reprocher à Cl. Minière d’avoir prêté à l’écrivain l’intrépidité et l’obstination de ses créatures ? D’avoir fait du « I would prefer not to » de Bartleby la devise réfractaire de Melville lui-même ? Nullement : car le beuvisme de Cl. Minière est, si l’on nous passe l’oxymore, un beuvisme proustien. S’appuyant sur la biographie non littéraire de Melville, c’est de sa personnalité littéraire qu’il dessine les contours. Étudiant la vie de l’écrivain, c’est le portrait de l’auteur qu’il dessine.

Un « trou noir » dans la littérature américaine

Il ne faudrait pas penser pour autant qu’aux yeux de Cl. Minière, tout se joue entre Melville et son œuvre. L’essayiste fait également un bel effort de contextualisation, et tente de décrire ce qu’a fait Melville à la littérature américaine. Il rappelle notamment que Melville « est résolument en guerre contre un ennemi déclaré : la littérature des journaux et magazines, qui connaissent une expansion accélérée » . Romantique en ceci qu’il lutta pour un idéal artistique en une période où triomphait ce que Sainte-Beuve appela la « littérature industrielle », Melville, selon Cl. Minière, « aura opéré dans la littérature américaine un trou noir » : comprenez qu’il aura produit une œuvre singulière, à jamais inclassable – d’où le purgatoire dans lequel elle est tombée dès avant la mort de l’auteur et jusqu’au milieu des années 1920 environ. On connaît la théorie de « l’écart esthétique » développée par Hans Robert Jauss dans son essai intitulé Pour une esthétique de la réception (1978) : toute œuvre littéraire vient s’inscrire dans un système de références et de valeurs esthétiques qui constituent « l’horizon d’attente » des lecteurs. Mais, contrairement aux œuvres « commerciales », qui consolident l’édifice des valeurs en place, les « chefs-d’œuvre » viennent perturber l’ordre esthétique : il y a un écart considérable entre l’esthétique qu’une grande œuvre illustre et les usages esthétiques de l’époque. L’œuvre de Melville, toutefois, ne se contente pas de bouleverser les habitudes du lecteur de l’époque. Le mouvement d’intégration de l’œuvre d’abord révolutionnaire dans le champ de la normalité esthétique (ou si l’on préfère dans le champ du « classicisme ») que décrit Jauss ne fonctionne pas dans le cas de Melville : époque après époque, ses récits continuent à déranger. C’est que toute son œuvre est fondée sur le pouvoir imaginaire et mythique de noms propres gorgés de significations, et que l’on ne peut réduire pourtant à aucun sens : « Au-dessus et au-dessous de la page l’espace est sans fond, Melville déroule son nom » .

On l’aura compris : irréductibilité, originalité (au sens fort du mot) et singularité sont les mots-clefs de cet essai qui, tout en s’inscrivant dans la stricte continuité de textes comme celui que Deleuze consacra à Bartleby en 1989, renouvelle la lecture de Melville. Car, loin d’être purement hagiographique et de se contenter de célébrer un auteur qu’on n’aura jamais fini de lire et de relire, le livre de Cl. Minière propose, à partir d’une analyse précise quoique libre du fonctionnement de la signification chez Melville, une réflexion novatrice sur l’inscription des « chefs-d’œuvre » dans l’histoire littéraire.