Quand l'humour règle le compte d'une enfance pénible surmontée par le goût de la fuite et de la liberté.

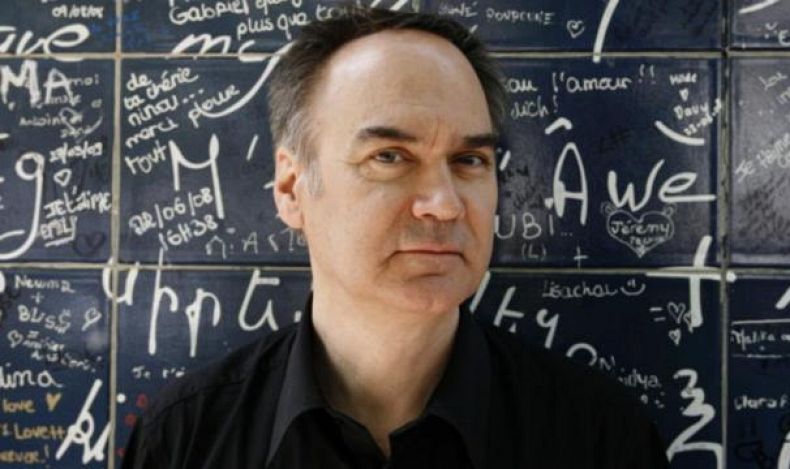

Le titre très ironique de ce récit est emprunté à Tolstoï. Dans Anna Karénine, celui-ci écrit : « Toutes les familles heureuses se ressemblent ; chaque famille malheureuse l’est à sa façon. » Dans Toutes les familles heureuses, l’oulipien Hervé Le Tellier revient ainsi sans pathos sur une enfance pénible qui lui a donné le goût de la fuite et de la liberté. L’humour constitue l’antidote indispensable à la toxicité de sa mère, de son père qu’il n’a presque pas connu, et de son beau-père dont il porte le nom.

Portrait de l’écrivain en monstre aimable

L’auteur s’interroge sur l’amour filial et sa supposée universalité. Or il a, à douze ans, envisagé sans difficultés sa condition d’orphelin, avant de comprendre que le téléphone sonnant tardivement alors que ses parents s’étaient absentés pour la soirée, ne lui annonçait pas leur décès accidentel, mais un retard probable de leur retour. C’est la même étrangeté quand il apprend la mort de son père, Serge, qui lui fait dire simplement, « en souriant », dans la voiture où il va avec des amis au festival de Manosque : « Ce n’est rien. Mon père est mort. » Il avait un an et demi lorsque son beau-père épousa sa mère : « Guy et moi ne nous accordâmes jamais. Je n’ai pas de souvenir de tendresse, aucun de complicité, et je ne devais pas avoir beaucoup plus que l’âge de raison lorsque je décrétais que c’était un imbécile, jugement certes précoce que rien jamais pourtant ne vint invalider. » Quant à sa mère, c’est une gorgone pleine de rancœur qui traite sa sœur de « pute » parce qu’elle plaît aux hommes et qu’elle aime la vie. C’est elle surtout qu’il doit fuir, son manque d’amour et sa folie, sa volonté de toujours « maintenir les apparences ».

« La blessure est l’endroit où la lumière entre en vous » (Jalâl al-Din Rûmî)

Cette phrase citée en exergue place tout le travail d’écriture sous le signe de la reconstruction et de l’apprivoisement d’une douleur jamais dite, la vie devenant un exercice de style, et l’humour une forme d’hygiène. C’est pourquoi on s’amuse beaucoup du ton doux-amer de ce récit, lu d’abord à haute voix devant les membres de l’Oulipo, et qui refuse tout apitoiement grâce au sens de la dérision et de l’autodérision. Le chapitre XV sur « la mort de Piette » est donc d’autant plus émouvant qu’il se détache, par sa gravité et son ton, des anecdotes ironiques et sarcastiques sur cette famille horrible et délétère. Ce malheur frappa l’auteur quand il avait vingt ans : « Piette était enceinte de quatre mois quand elle se jeta sous un train. Une heure plus tôt, elle était sortie de l’hôpital, en banlieue ouest, elle avait demandé à y entrer trois jours avant car la phase down était trop forte, et les médecins avaient estimé qu’elle était suffisamment rétablie pour sortir. » Elle était maniaco-dépressive. Hervé Le Tellier refuse toute complaisance et toute posture d’écrivain dévoré par le chagrin, qui est bien souvent une imposture majeure. Il a décidé de faire de sa « fêlure » intérieure une force, car c’est bien par ces « craquelures » que la vie entre chez lui. Il donne ainsi à son lecteur une salutaire leçon de sauve-qui-peut, dans cet éloge de la fuite qui est aussi un exercice de lucidité sur ce qui nous fonde, même dans ce qui nous manquera toujours