La scientificité parfois insuffisante de la sociologie en ferait-elle une discipline en danger ?

La question de la scientificité de la sociologie est aussi ancienne que la discipline elle-même. Elle est fondamentale puisqu’elle nous permet d’accorder plus ou moins de confiance à cette science des phénomènes sociaux.

D’ailleurs, nous avons plus que jamais besoin de la sociologie pour comprendre et expliquer les phénomènes très complexes que sont par exemple les résultats d’une consultation électorale, les phénomènes de croyances collectives (la défiance à l’égard des vaccins ou de la médecine allopathique…), la pensée extrême (le terrorisme mondial…), les mouvements sociaux de contestation ou les consommations artistiques, etc.

L’objet même de la sociologie est de dévoiler le réel accessible des sociétés humaines et de le saisir au plus près de sa vérité. Cela grâce à une rigoureuse méthode hypothético-déductive, où les paradigmes sont testés via l’empirie, l’expérimentation (quand elle est possible) et finalement tout moyen permettant « d’administrer la preuve », comme le disait Durkheim, afin que la théorie se trouve plus ou moins vérifiée par les faits. Or, pour mériter le nom de science, la sociologie ne peut se satisfaire ni de méthodes défaillantes, ni de théories postulant d'entrée de jeu une détermination des pensées et des comportements par la culture ou d'autres formes d'appartenance sociale ; puisque de telles théories, à la limite, ôtent à la sociologie tout objet. Elle ne peut pas non plus se satisfaire d’une confusion entre objet scientifique et préférence personnelle, entre critique sociologique et militantisme ordinaire. Là est bien le « danger sociologique » contre lequel on nous met en garde ; le danger de déconsidérer une discipline par la faillite épistémologique de certains de ses représentants, laissant demain à d’autres (physiciens, neuroscientifiques…) le soin de traiter l’analyse des problèmes sociaux.

Les auteurs ont déjà collaboré ensemble à plusieurs reprises. Gérald Bronner est professeur de sociologie à l’université de Paris–Diderot et co-directeur du Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED). Il est l’auteur de nombreuses recherches sur la cognition, les croyances collectives, la pensée extrême, qui ont reçu différentes distinctions. Son ouvrage précédent, La démocratie des crédules (PUF, 2013) a reçu le prix de la Revue des Deux-Mondes. Membre de l’Académie des technologies, il vient d’être élu à l’Académie de Médecine. Etienne Géhin, agrégé de philosophie, a été maître de conférences en sociologie à l'université Nancy-II. Il a publié La Société : un monde incertain. Essai sur les institutions et les idéologies politiques (Hermann, 2006) et L'Inquiétant Principe de précaution (avec G. Bronner, PUF, 2010).

Incontestablement polémique, Le danger sociologique mérite d’être lu pour au moins deux raisons. A partir de la querelle des méthodes entre Durkheim et Weber, entre théories d’inspiration déterministes et théories de l’individualisme méthodologique, le livre propose un dépassement des oppositions au nom du réalisme scientifique. Il passe en revue et teste des thèses d’origines diverses pour évaluer les auteurs contemporains, leurs apports respectifs et les « angles morts » de leur recherche. On passe ainsi de Pierre Bourdieu à Bernard Lahire ou Loïc Wacquant, du philosophe Michel Foucault à Raymond Boudon ou Dominique Raynaud, de Michel Crozier à Bruno Latour…

Ce dépoussiérage épistémologique met en valeur la primauté scientifique de la sociologie analytique, qui s'attache à comprendre et à expliquer les phénomènes sociaux en les examinant d'abord à l'échelle de l'individu : c'est-à-dire de l’intention subjective à l’action individuelle, pour aboutir finalement à leur agrégation en phénomènes collectifs, souvent producteurs d’effets « émergents » ou « pervers » (Boudon). La psychologie expérimentale et les résultats récents des neurosciences vont dans le même sens, en montrant toute la complexité mouvante de la subjectivité individuelle, l’imprédictibilité des choix humains que l’activité cérébrale favorise en organisant à chaque moment une multitude d’arbitrages.

La « querelle des méthodes » doit être dépassée

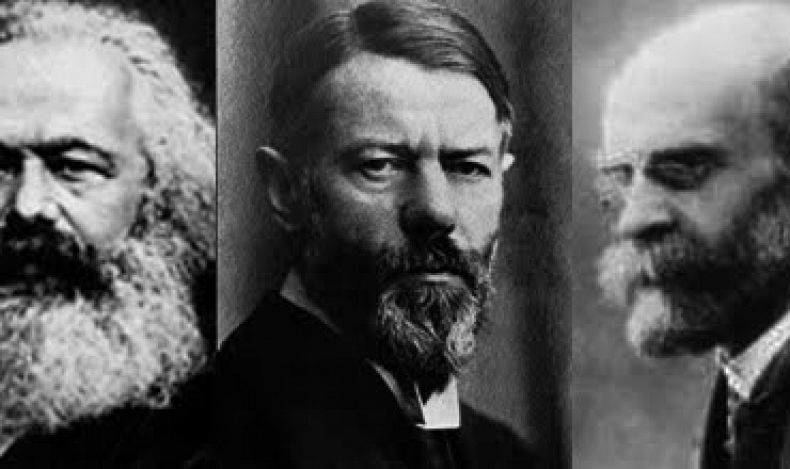

Emile Durkheim et Max Weber ont tenté, entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, en France et en Allemagne, de définir un objet à la sociologie, une méthode systématique et des critères d’évaluation. Aujourd’hui, cette question continue à faire débat pour plusieurs raisons. La première en est que dès l’origine, il y a eu un désaccord formel entre la méthode sociologique proposée par Emile Durkheim et celle prônée par Max Weber.

Tous les deux souhaitent définir une méthode scientifique pour la sociologie, capable de réfuter les idées reçues et d’objectiver les faits sociaux. Durkheim propose une méthode dite « explicative », héritée du positivisme, qui consiste à expliquer un fait social par un autre fait social : une méthode « holiste », dans la mesure où elle paraît s’intéresser davantage au tout, à la société, qu’aux parties qui la composent. Cette méthode ne différencie pas réellement la sociologie des sciences de la nature (physique, biologie…) bien qu’elle la distingue radicalement de la psychologie. Au contraire, pour Max Weber (à la suite de Dilthey), la sociologie est une science de l’esprit, une activité « compréhensive », dans la mesure où elle étudie un objet particulier, qui est le produit des actions humaines en société. Cette perspective vaut aussi bien pour les actions individuelles que pour celles qui sont effectuées sous l’égide d’un collectif (un parti politique, un mouvement de grève, un groupe social par exemple). Lorsque l’on étudie les phénomènes sociaux, on réalise que la plupart du temps il existe un écart entre l’action individuellement visée et le résultat collectif dans lequel s’agrège l’ensemble de ces actions. Néanmoins, pour se donner une chance de saisir le sens des phénomènes globaux tels qu’un conflit social, une guerre, une adhésion à une croyance, une crise boursière, etc., il faut, selon Weber, commencer par reconstituer le sens des actions individuelles, en saisir l’intention et la signification, afin de pouvoir, ensuite, comprendre la formation du phénomène collectif.

On pourrait être tenté de figer cette opposition, telle qu'elle peut ressortir de la lecture croisée des Règles de la méthode sociologique d’Emile Durkheim et des Essais sur la théorie de la science ou d'Economie et société de Max Weber. Fort heureusement, les auteurs classiques ont souvent été plus subtils que leurs héritiers. Ainsi le Durkheim du Suicide ne s’en tient pas à la méthode qu’il a définie : il utilise une psychologie abrégée, qui ne dit pas son nom, mais dont le sociologue a besoin pour penser les stratégies individuelles - en l'occurrence dans les comportements suicidaires. Bronner et Géhin démontrent à nouveau ce que Raymond Boudon avait exposé dans ses Etudes sur les sociologues classiques I et II (PUF, 1998-2000), à savoir que Durkheim (comme Marx) ne doit pas être interprété de façon univoque ; que dans ses œuvres, Durkheim s’est parfois éloigné de sa propre méthode pour les besoins de sa démonstration. Ce qui fait d’ailleurs le génie d’un ouvrage tel que De la division du travail social.

C’est ainsi en partant du constat que la réalité du travail sociologique ne se réduit pas aux grandes orientations théoriques présentées comme étant à son principe que Gérald Bronner et Etienne Géhin entendent dépasser la querelle des méthodes. Ce dont il s'agit, c'est de ne retenir de l'héritage des pères fondateurs que ce qui concoure à la formation scientifique de la discipline, à l’obtention de résultats éprouvés. Un héritier de Durkheim qui le réduit au « durkheimisme » holiste et déterministe, comme Bernard Lahire, réfute lui-aussi cette querelle des méthodes, dont il ne parvient pourtant pas à se dégager lui-même . Alors que Bronner et Géhin n'entendent pas faire le procès de la sociologie mais détacher, comme en toute discipline, le bon grain de l’ivraie, Bernard Lahire considère leur entreprise comme un simple « coup médiatique » qui n’aurait « rien d’un débat scientifique ». Or B. Lahire choisit précisément les médias, et non la communauté scientifique, pour évoquer Le danger sociologique. Un choix d’autant plus regrettable que d’autres contradicteurs, comme le sociologue Jean-Louis Fabiani, se sont prêtés au jeu de l’échange d’idées, qui favorise la cumulativité des savoirs en sociologie. Ce qui correspond bien davantage à l'intention de Géhin et Bronner, tenants de la « sociologie analytique », de favoriser un vaste débat dans la discipline afin de la renouveler.

Il n’existe pas d’« homonculus » chez l’être humain

A l’aide des expérimentations en neurosciences, notamment, Géhin et Bronner apportent la preuve que « les phénomènes mentaux et sociaux sont entachés [d]’imprédictibilité », au point que les thèses déterministes échouent toujours à décrire finement les processus tant cérébraux que sociaux. Georg Simmel, à partir de ses observations, était déjà parvenu à cette conclusion que renforcent les travaux récents en imagerie médicale .

Il est ainsi incontestable que le processus de « socialisation », c'est-à-dire l'apprentissage de la vie en société qui forme aussi l'individu en tant qu'être social, mérite d'être étudié, comme l'ont fait de nombreux sociologues parmi lesquels P. Bourdieu et B. Lahire. Toutefois ce processus n’est pas univoque. Dès le plus jeune âge, l’acteur participe à sa propre socialisation, qui n’est pas toute inconsciente et imposée en bloc de l’extérieur, par les « structures sociales » ou un « habitus » de classe, une sorte de moule à penser, sentir et agir en fonction de son origine sociale. Aussi, affirmer comme P. Bourdieu qu’il existe « une complicité ontologique entre les structures mentales et les structures objectives de l’espace social » conduit, si on en tire les ultimes conséquences, à faire de l’esprit humain le produit d’une instance sociale, d’un sur-être qui lui serait tout à fait extérieur. Or, une lecture sans nuance de cette affirmation est contredite par différentes formes de pensées et/ou de disciplines scientifiques, de la philosophie de la liberté individuelle que l’on trouve chez Aristote, Montaigne ou Descartes jusqu’aux sciences cognitives actuelles (Changeux, Fodor…). Les faits démentent aussi une telle affirmation catégorique : l’imagerie médicale, qui permet d’étudier le cerveau humain au cours d’un processus de décision et d’action dans des occurrences multiples, montre des résultats statistiques très variables en fonction des individus. Et si la neuroscience elle-même est parfois tentée de recourir à des modèles déterministes, par réductionnisme scientifique, ce n’est qu’un état provisoire des travaux. La convergence de ceux-ci témoigne, au contraire, de la spécificité de la subjectivité individuelle qui ne peut être réduite à une détermination par le corps. Cette convergence atteste également de la multi-causalité dans les phénomènes d’apprentissage et de choix individuel.

Hélas, certains théoriciens des neurosciences eux-mêmes, comme certains chercheurs en sciences sociales tels que Dan Sperber, sont amenés, par souci de sophistication, à multiplier les concepts inutiles. Et Bronner et Géhin de citer des métaphores telles que « l’homoncule du lobe frontal, les agents zombies des réflexes corticaux » ou « la coalition des neurones dominants » que l’on imagine bataillant avec celle des « neurones dominés » !

Pourtant, l’épistémologie nous enseigne à ne pas multiplier les concepts. Une bonne théorie sera celle qui explique le plus de choses à partir d’un minimum de concepts. Tâcher de reconstituer a posteriori ce que peut être la subjectivité d’un être humain, son intention, ce qui a formé sa décision puis l’a conduit au passage à l’acte est déjà suffisamment compliqué. Les « fictions déterministes » qui nous indiquent que dans la réalité tout se passe « comme si » (comme si la classe sociale fabriquait l’individu ou ses résultats scolaires…) ne dépassent jamais le stade de la métaphore. Car ces instances « métaphysiques » (la société, la classe…) n’ont pas d’existence réelle mais sont des catégories de pensée qui nous aident à saisir le réel dans sa complexité. Les réifier, c’est se priver d’y parvenir.

Ce « biais d’agentivité » (créer un agent fictif producteur de faits : La société, l’Etat…) provoque des dégâts conceptuels préjudiciables à la discipline. Ainsi P. Bourdieu, dans sa Sociologie générale (Le Seuil, 2015) nous dit que le « groupe (…) manipule les structures fondamentales de l’imaginaire » produisant des effets biologiques sur ses membres. Et il ajoute : « Tout se passe comme si le monde social manipulait les structures sociales profondes de l’imaginaires et, par exemple, quand on dit « L’Etat », cela renvoie à l’image du père » . On peut regretter que le sociologue français le plus populaire, à défaut d'apporter d'autres arguments à cette affirmation, se laisse ainsi aller à la psychanalyse de comptoir.

Dans d’autres textes de sa fin de carrière (Sur la télévision, Contre-feux…), il procède de manière équivalente, en forçant sa théorie de la domination au point de lui donner toutes les allures d’une théorie du complot (les dominants dominent le monde contre les dominés). De la même façon, selon Michel Foucault dans Surveiller et punir - qui connut un grand succès intellectuel - la prison semble n’avoir été inventée que pour « créer la délinquance, afin de permettre au pouvoir d’exercer un contrôle encore plus serré sur les populations », ce qui relève davantage de la critique militante que de l’étude historique.

Le cerveau humain est une instance d’arbitrage constant

Les thèses culturalistes ou déterministes peuvent avoir du succès sur le marché cognitif et faire de grands dégâts scientifiques. Pourquoi ? L’une des raisons de l’attraction des théories déterministes réside dans le fait que, sous une apparence souvent savante, renforcée par un jargon « sociologique », celles-ci proposent une explication simple et manichéenne du monde, accessible à tous les esprits. La vulgate marxienne ou bourdieusienne utilise le concept de « domination » pour prétendre « expliquer » toutes sortes d’inégalités ou d’asymétries politiques, économiques et sociales très diverses : les inégalités repérables dans l’enseignement secondaire et supérieur, dans la stratification sociale, entre les sexes devenus des « genres », etc. La domination des « dominants » sur les « dominés » expliquerait tout. Mais, en fait, les mécanismes complexes qui permettent de saisir l’état du réel et de comprendre ces situations ne sont pas explicités. Une seule cause ne peut expliquer sérieusement des phénomènes aussi divers (starification sociale, inégalités de genre, consommations culturelles…), qui réclament d’être analysés tant au niveau micro- que macrosociologique.

Or, les expériences neuroscientifiques les plus récentes montrent que le cerveau n’est pas « déterminé » à penser, à faire agir les individus dans tel ou tel sens selon un fonctionnement à l'image d’un « pilote automatique ». Au contraire, les auteurs rappellent que « la complexité de notre cerveau et en particulier des réponses et des arbitrages de son système exécutif rendent tout simplement imprédictibles les phénomènes mentaux de haut niveau que sont l’évaluation des arguments, la planification des objectifs, la résolution des dilemmes moraux, l’adoption d’une représentation du monde ou d’une autre ».

Cette imprédictibilité qui se trouve au cœur des individus se retrouve en vérité au centre des histoires humaines, tel que l’a montré par exemple Jean Baechler dans son Esquisse d’une histoire universelle (Fayard, 2002). Des auteurs classiques, tels Simmel ou Weber, en avaient déjà saisi le principe épistémologique. Ce que les neurosciences et les expériences d’imagerie médicale du cerveau permettent aussi de vérifier aujourd’hui, preuves à l’appui, c’est que le cerveau humain est une instance d’arbitrage perpétuel . Instance qui permet au sujet d’imaginer des possibles, sans que l’on puisse prédéfinir le choix qui sera finalement retenu par tel ou tel individu, et donc, sans que l'on puisse anticiper un résultat prévisible à partir du niveau collectif.

Les théories déterministes favorisent les prophéties auto-réalisatrices

A la suite de P. Bourdieu, le sociologue B. Lahire a voulu raffiner et développer le courant déterministe dont il est issu. En effet, dans L’homme pluriel (Nathan, 1998), il propose une vision de l’individu parcouru de contradictions, de « couches » diverses de socialisation, au gré des milieux qu’il traverse, et qui ne se limite donc pas à l’habitus bourdieusien dans sa conception la plus rigide. Il reproche avec raison à Bourdieu d’avoir surestimé les effets de la position sociale occupée par les individus sur leurs dispositions (la probabilité d’un vote, d’une consommation, d’un parcours scolaire…). La réalité du social est « feuilletée » (Lahire) et non d’un bloc. Les individus sont « pliés » par des identités concurrentes. Hélas, cette « métaphore origamique » le conduit, ensuite, à céder à la tentation déterministe qu’il critiquait un peu plus tôt. Il décrit, selon Bronner et Géhin, un individu « balloté par des influences contradictoires » et « constitué en être hétéronome », c’est-à-dire dépourvu de l’unité complexe qui caractérise les êtres humains. Lahire lui-même, dans une interview, se déclare finalement « déterministe », « autant qu’on peut l’être en sciences sociales ».

Or Bronner et Géhin notent que ces théories déterministes, malgré leur succès, posent différents problèmes sociologiques. Il s’agit d’une sociologie généralement auto-complaisante qui déresponsabilise les individus. En effet, il est plus facile de penser que l’on a échoué à l’école parce que l’on vient d’un milieu défavorisé, plutôt qu’en fonction d’une erreur d’orientation, d’un déficit de travail ou d’une multitude de paramètres combinés. On trouve cette thèse « fixiste » de la reproduction sociale dans Les héritiers de Bourdieu et Passeron par exemple. Mais si cette position était juste, elle s’appliquerait à tous les enfants issus de milieux défavorisés et toujours. Or, les chiffres montrent une réelle démocratisation de l’école (14, 6% d’enfants d’employés et 12,7% d’enfants d’ouvriers en licence à l’université). Et si celle-ci peut être jugée insuffisante, c’est moins l’origine sociale qui est en cause que le discours déterministe qui a été asséné trop souvent à ces populations. A force de dire aux enfants de milieux modestes qu’ils ne pouvaient y arriver, ils ont fini par le croire ! Ce prédicat déterministe fait fonction de prophétie autoréalisatrice pour les individus qui s’en persuadent. Enfin, ces thèses violent le principe wébérien de la « neutralité axiologique », c'est-à-dire de la distance critique que le sociologue doit avoir avec son objet.

On note d’ailleurs que la réalité offre des contre-exemples frappants : les enfants issus d’Asie du Sud-Est ont, par éducation, foi en leur réussite scolaire. Et de fait, les études montrent qu’ils réussissent globalement mieux à l’école que les autres enfants issus de l’immigration. Il y a aussi des effets de système. Ainsi Raymond Boudon a montré qu’en Suisse, où l’orientation se fait selon l’indication des enseignants et non selon le vœu des parents, les erreurs de parcours et les échecs scolaires sont moins nombreux qu’en France.

Bronner et Géhin souhaitent in fine une prise de conscience qui représente « la condition de renouvellement, et peut-être de survie, d’une discipline dont beaucoup de représentants (…) se sont trompés sur la nature des phénomènes qu’ils étudient ». En d'autres termes, il s'agit de réagir à un contexte de développement des sciences dures où la sociologie tend à se marginaliser par déficit de formalisation et de critères universels d’évaluation, sur fond de déconsidération symbolique. Pour autant, on doit aussi se rappeler que des premiers temps de la sociologie jusqu'à nos jours, les différentes sensibilités de la « sociologie analytique » sont parvenues à s’exprimer et à laisser une œuvre durable. Les errements dans lesquels se perd aujourd'hui une partie de la discipline ne sont sans doute pas davantage condamnés à se prolonger que ceux qu'a pu connaître la discipline par le passé. Il a ainsi fallu des décennies à Weber pour voir ses thèses reçues en France et plus d’un siècle pour que son œuvre intégrale y soit traduite.

Enfin, un espoir sous forme de maxime revient à Nathalie Heinich, qui adapte Pessoa dans son Bêtisier du sociologue : « Le sociologue supérieur dit ce qu’est la réalité, le sociologue moyen ce qu’il décide qu’elle est, et le sociologue inférieur ce qu’il croit qu’elle doit être (ou ne pas être) »