Un recueil de textes de plumes prestigieuses pour donner à penser les manières d’approcher l’image.

La réflexion autour de l’image, ou des images, prend depuis quelques années la forme d’une querelle publique. Les uns clament haut et fort que les images doivent être décryptées, et qu’il faut apprendre à chacun à apprendre leur langage, notamment afin de prendre des distances avec les visuels formatés. Les autres répliquent en insistant sur l’impossibilité de saisir les images, ajoutant que leur spécificité doit être garantie, non moins que leur mystère. Mais les uns et les autres parlent-ils seulement des mêmes images ?

La querelle n’est pas sans intérêt, mais on peut se demander si elle doit vraiment conduire à des positions si tranchées. D’autant qu’entre les uns et les autres, tout un nuancier est possible. Dans ces conditions, on se demande surtout ce qui motive ces deux manières de poser le problème de l’image, qui ont tout de même des ressorts historiques dans la pensée occidentale, au bas mot depuis Platon. À cela s’ajoute que de nombreux discours sur l’image (et que la simple question que pose sa « compréhension ») sont traversés, plus ou moins explicitement aujourd’hui, par un parti pris concernant les « analphabètes » du temps, dont l’ignorance serait en somme une invention de la « civilisation de l’image ». Moyennant quoi, si l’on veut conduire une étude complète de ces questions – ce que nous propose cette édition de textes courts, lisibles et parfois déjà lus –, il importe de ne pas oublier que l’idée d’« image » recouvre finalement de très nombreux « objets » différents : à part l’image mentale, l’image artistique (et sans doute ce qu’on peut encore appeler ses « genres »), l’image publicitaire, l’image scientifique, etc.

Transparence ou illisibilité

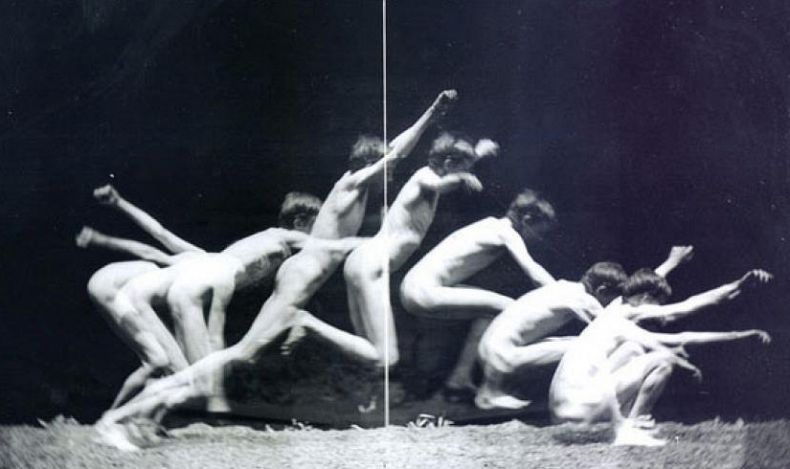

Emmanuel Alloa, l’éditeur des textes présentés dans ce volume qui les accompagne d’une iconographie en noir et blanc, prend le temps et la place d’introduire les débats avec un art consommé de la synthèse. Il rappelle que l’image est victime d’une double présomption inversée : la facilité de lecture ou la transparence de l’image vs. le caractère réfractaire de l’image à la lecture. Mais indépendamment du fait que les uns ou les autres souhaitent, par leur position, défendre surtout tel ou tel mouvement artistique ou tel ou tel type d’image – et chacun de se construire une différenciation des images : artistique vs. médiatique, herméneutique vs déconstruction, etc. –, il faut aussi se demander si le rapt de l’image sous la catégorie de lecture peut être légitimé, si la lecture doit toujours avoir pour modèle le texte, s’il existe des formes de lecture sans référence à du langage, etc. A ce sujet, Alloa n’hésite pas à souligner qu’il y a eu des lectures avant le livre : les chasseurs lisent les fientes de leurs proies, les prêtres babyloniens scrutent le foie d’un animal sacrifié, etc. L’apprentissage d’un tel type de lecture ne passe évidemment pas par la maîtrise d’un alphabet.

Si tant est que l’hypothèse soit pertinente, il n’en reste pas moins qu’elle participe aussi d’un élargissement bienvenu de l’anthropologie de l’image, si l’on en croit la publication dans le même temps de l’ouvrage de Carlo Séveri, L’objet-personne, Une anthropologie de la croyance visuelle (Editions Rue d’Ulm, 2017).

Le paradigme lectoral

L’espace des lisibilités est ainsi ouvert : il convient d’en faire le tour. Walter Benjamin en avait déjà pressenti les linéaments, souhaitant que l’on réarme le regard face aux signes commerciaux donnés à lire à tous. Mais le « paradigme lectoral » – fondé sur l’analogie entre voir et parler – se déploie encore plus dans les années 1960-1970 : Roland Barthes pousse à lire les objets ; Christian Metz propose de lire les films ; les espaces urbains n’y échappent pas. Etc. Néanmoins, les systèmes de lecture ne sont pas toujours clairs, la question des grammaires visuelles non plus, et la syntaxe des images n’est pas aisée à défendre.

La contre-attaque n’a pas été longue à se déclencher. Un Georges Didi-Huberman, dont un texte revient sur la question en fin de volume, parle de « tyrannie du lisible ». Sous ce mode, l’argument de l’impénétrabilité des images progresse.

Au terme de cette histoire, l’ouvrage s’ouvre sur une défense de la lecture de l’image, aussitôt contrée par un article de James Alkins. Mieke Bal soumet la Tête de Méduse du Caravage à une lecture toute en nuance, puisque l’auteure ne prône de regarder le tableau sans invasion linguistique de la visualité ni exclusion du « paradigme lectoral » : « Appliquer des théories linguistiques ou langagières aux arts visuels peut être aussi aveuglant que révélateur ». Aussi elle récuse la confusion entre voir et parler, entre « je vois » et « je dis ». Elle pose la question de la signification de l’œuvre, en associant au déchiffrement de l’image le pré-texte (la légende : Méduse décapitée par Persée) qui projette le spectateur dans un mythe genré. A ce sujet, on n’oubliera pas de remarquer, ce qui est peu courant, que le Caravage ne présente pas Méduse distillant l’effroi, mais Méduse soumise à l’effroi... Ses réflexions conduisent Mieke Bal à affirmer toutefois que l’acte d’observation est bien une lecture, parce que sans une transformation de signes en une chaine syntaxique mise en résonance par un cadre de référence, une image ne peut produire de sens. Manière de biaiser, sans doute pour partie, mais cela n’exclut sans doute pas de reconnaître la subtilité des analyses d’œuvres proposées. James Elkin, pourtant, récuse les principes d’une telle lecture : s’inspirant de Jacques Derrida, il refuse une telle lecture des « signes » picturaux (marques graphiques, traces peintes...), qui ne revêtiraient aucune signification, bien qu’ils demeurent nécessaires à la composition.

La médiation verbale

On peut se demander si le débat entrepris n’est pas mal orienté. Ne faudrait-il pas recadrer la réflexion sur le spectateur et la spectatrice ? En rappelant que c’est la relation aux images qui implique plutôt une médiation verbale. Dès lors « lire les images » est une expression qui doit moins renvoyer au contenu ou à la fabrication de l’image qu’à la traduction qu’opère constamment le regardeur de l’image en mots, ajustés plutôt à son expérience de l’existence. Le témoin oculaire n’est évidemment pas passif, mais actif.

Ce déplacement est d’autant plus fécond que nombre d’articles recueillis dans cet ouvrage prennent à parti le spectateur sans en faire jamais la théorie. L’un montre comment il y a moins à lire sur un dessin qu’à lire l’appropriation du dessin par un spectateur. L’autre insiste sur la transmutation du plan visuel au plan linguistique, un autre encore revient sur la lecture par Michel Foucault des Ménines de Diego Velasquez en n’oubliant pas de souligner que cet auteur a besoin de ce type de lecture pour sa thèse (la question du passage de l’âge des similitudes à l’âge des représentations) plutôt que pour expliquer le tableau, etc., que chacun réduise ou non l’image à ce qu’elle n’est plus.

Au demeurant, le « lecteur » d’une œuvre d’art plastique – même avant les querelles d’attribution telles qu’on nous en présente à propos d’une œuvre de Bastiano (voir l’article de Carlo Ginzburg) – est aussi lecteur d’œuvres proches de l’esprit de l’époque considérée ou du complexe littéraire qui peut porter tel ou tel thème (Vénus et le miroir, par exemple, est autant une affaire romaine qu’une œuvre de Velasquez ou du Titien, la « Vénus au miroir »). L’iconographie ne peut se départir du genre rhétorique de l’ekphrasis, mais ce n’est pas pour autant une manière de chercher des équivalences verbales ou de croire qu’une idée précède sa traduction dans des médias différents.

La traduction texte-image

Vaut-il mieux utiliser un terme qui fait notre actualité à plus d’un titre, celui de « traduction » ? Ce déplacement a du moins le mérite d’éloigner le spectre métaphysique d’une idée unique traitée sous des formes différentes. Encore est-elle développée dans des contextes incompatibles, au point de ne pas lui prêter la même signification. Lorsque Hans-Georg Gadamer identifie la lecture à une traduction, il ne pense pas au rapport entre des activités différentes. Le livre n’existe que s’il est lu. Lorsque Barbara Cassin, aujourd’hui, approfondit l’idée de traduction comme rapport différentiel et fécond, elle permet d’autres considérations. Il ne faut pas oublier que longtemps on a approuvé ou condamné des œuvres picturales au terme d’une comparaison avec le texte biblique qui devait en être la source.

Michael Baxandall, de son côté, soulignait que l’ekphrasis, en tant que description verbale, est un instrument nécessaire de la critique d’art, mais cela n’impliquait pas l’identification de l’analyse de l’œuvre livrée d’abord dans sa totalité au regard, avec une lecture linéaire et temporelle. Pour lui, le langage demeurait un instrument généralisant, et il restait temporellement linéaire. Si lecture il y a, elle est finalement la lecture de la description de ce que l’on pense du tableau. Le regard peut-il être remplacé par quoi que ce soit d’autre, insiste Max Imdahl, d’ailleurs pour aboutir à l’idée selon laquelle le langage est sans doute le préalable de l’image ? Mais l’image, qui par ailleurs traduit une évaluation d’époque (démonstration à propos des moulins à vent du XVIIe siècle, métaphores de la Croix, plus difficilement « lisible » de nos jours), est non moins le préalable d’une interprétation qui sera langagière ?

Et s’il y avait quelque chose dans la peinture qu’on ne peut voir qu’en image – et pas uniquement lorsqu’on se prend au jeu de la peinture débarrassée de toute requête identificatoire ? L’exercice est tenté plusieurs fois, au cours de l’ouvrage. Il oblige à comprendre qu’existent des constellations iconiques immanentes aux images : formes, rapprochement des figures, disposition spatiale, tailles, couleurs, les valeurs dynamiques des regards (belle démonstration à propos de Giotto, L’arrestation du Christ)... et tout cela ne se coule pas nécessairement dans une logique de la narration. Ce sont les stratégies dramaturgiques imagées qui gouvernent les agencements.

La violence faite aux images

La question posée dépasse la querelle des médias, et surtout elle dépasse le propos courant hanté par la soi-disant violence des images, voire plus récemment par l’opposition virtuel-réalité. Que l’on parle de peinture ou de photographie, voire de cinéma comme s’y applique Peter Szendy à partir de Blow Up (de M. Antonioni), une tout autre question se pose : quelle violence imposons-nous aux images ? Bien sur cette violence ne se conçoit pas dans les mêmes termes. On sait que la photographie est largement accusée/accusable de caractère mensonger (falsification ou trafic numérique). Ce qui renouvelle le thème est la question de savoir comment la lire. Et surtout, de comprendre comment se méfier de la force d’évidence de la photographie alors que de nombreuses photos, par ailleurs, mettent entre parenthèses toute prétention à la vérité pour s’aligner sur les canons de l’art. Martin Jay a raison d’insister sur ces points, dans l’espace qui lui est confié. Il renvoie avec pertinence à l’ensemble des débats de ce type, depuis les présupposés de Charles Baudelaire jusqu’à ceux W.J.T. Mitchell, en passant par Walter Benjamin et bien d’autres.

On voit ici que le champ de l’image pris en compte doit nettement s’ouvrir. Il n’est plus question, de nos jours, de se contenter d’exploration des images fournies par les arts plastiques classiques. Au contraire, nous devons désormais tenir compte non seulement de la photographie, mais aussi de la publicité, des images produites par les satellites (comment les militaires lisent-ils les images fournies par les appareils pour conduire une guerre ?), et toutes autres sortes d’images : dans tous les cas, une pratique active de l’image nécessite une construction du regard, accompagnée ou non de « lecture ».

D’autant que, pour revenir sur la question de la violence imposée aux images, notre actualité est féconde. Emmanuel Alloa s’attaque, en ce sens, à la communication visuelle de Daech, en n’oubliant pas de rappeler le discours d’Ayman al-Zawahiri : notre guerre « a pour théâtre le champ de bataille des médias ». Ne faut-il donc pas revoir nos grilles de lecture ? Justement, Daech accentue, plutôt qu’il ne diminue, les formules de la société du spectacle. Sur le plan des images et de la violence imposée aux images, les manœuvres spectaculaires de Daech – dont le prix humain est colossal – utilise les armes (imagées) forgées par l’Occident pour les retourner contre lui. Il s’agit bien d’une violence faite aux images, mais à des images qui sont déjà violentées. Les stratégies de communication – qui glissent alors d’échafauds en décapitations, etc. – passent entièrement pas la dimension esthético-sensible des images fabriquées. Par exemple, les images de la destruction du temple de Baalshamin à Palmyre suivent le principe du blockbuster hollywoodien. Ne faut-il pas en mettre plein les yeux jusqu’au point de l’aveuglement complet, ou de la saturation de l’inconscient optique de l’Occident ? Des vidéos sont pratiquement calquées sur les spots publicitaires de l’armée américaine : dramaturgie savamment calculée, ingénieurs du son, drones, caméras à 360°, etc. Le djihad devenu produit de la mondialisation, un produit de marketing, dont l’analyse du magazine Dabiq met au jour les traits saillants ?

Un débat sans fin ?

Pour que ce volume soit complet, il fallait encore relever des textes de théoriciens ou de philosophes qui se sont enquis du statut de l’image ou de la manière de les appréhender. Non que les auteurs cités précédemment et d’autres que nous n’avons pas inscrits dans ce compte rendu, mais qui participe à ce volume, ne soient pas des théoriciens. Néanmoins la dernière section de l’ouvrage est emplie des textes les plus récents portant sur la querelle des images : Giorgio Agamben, Jacques Rancière, Georges Didi-Huberman et quelques autres. Nous sommes par là reconduits à un contexte plus franco-français. Il résulte de cette dernière lecture qu’il convient encore de se méfier de ceux qui dédoublent l’image (caché-montré, manifeste-latent, apparence-vérité) en séparant les opposés en deux entités, nous reconduisant au champ métaphysique de la vanité des significations, ou du mensonge de l’idéologie. Rancière, par exemple, insiste sur la différence entre une politique à l’égard des images et une politique confiée aux images. En ce sens l’image est active, on n’en disconvient pas. Elle travaille dans son registre propre. Mais alors : est-ce que les mots doivent dire ce que les images opèrent ou bien doit on éviter ce qui finit par ressembler à un partage entre l’image « passive » et les mots « actifs », des mots seuls capables de déchiffrer les images ?