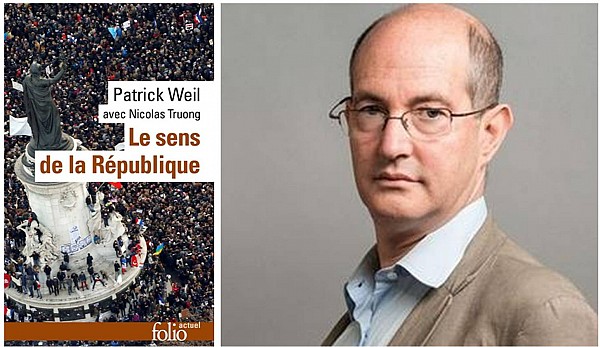

A l’occasion de la réédition en poche du Sens de la République, l’historien Patrick Weil poursuit sa réflexion sur ce qui lie les Français et ce qui fonde leur identité commune.

Dans Le sens de la République, livre d’entretien avec le journaliste Nicolas Truong, Patrick Weil livre une réflexion dense et claire sur la question de l’identité française, de son rapport à la Nation et à la République. Dans cet ouvrage salutaire, loin des passions et des fantasmes qui entourent généralement les questions migratoires, il prône une vision équilibrée de ces phénomènes tout en décryptant avec rigueur leurs effets sur la société française.

Directeur de recherche au CNRS , spécialiste des questions de citoyenneté, d’immigration et de laïcité, il a accordé à Nonfiction un long entretien que nous publions en deux parties. La première est consacrée aux éléments de l’histoire récente qui contribuent à expliquer le sentiment de désaffiliation vis-à-vis de la communauté nationale – qui se manifeste aussi bien dans le radicalisme musulman que dans le repli identitaire dont bénéficie le FN.

Nonfiction : Une étude récente de l’Institut Montaigne intitulée « Un Islam français est possible » pointe l’hétérogénéité de la communauté musulmane. Une communauté divisée en plusieurs tendances et dont on a surtout retenu les 28% de sécessionnistes qui mettent la loi religieuse au-dessus des principes républicains. Qu’en pensez-vous ?

Patrick Weil : Cette étude confirme ce que l’on savait déjà, la grande diversité du rapport à l’Islam chez ceux qui peuvent y être rattachés. Mais, pour le reste, cette étude ne peut que susciter de sérieuses réserves. Patrick Simon a déjà dit en quoi les questions étaient ambigües et auraient dû porter plus sur les pratiques que sur les opinions : par exemple au lieu de demander aux femmes si elles portent le voile, ou aux hommes si leurs conjointes ou les femmes de leur famille le portent, on demande « pensez-vous qu’une femme doit porter le voile ».

Mais il y a plus. D’abord, dans le questionnaire, il y a des erreurs qui ne sont pas des détails. Par exemple : une fois qu’une personne a répondu qu’elle était française, on lui demande : « être vous français de naissance ou par naturalisation ? ». On peut s’interroger sur le fait de poser la question, car quand on est français, on l’est sans distinction. Mais surtout, la question comporte une omission : les jeunes nés en France de parents étrangers sont le plus souvent français ni à la naissance, ni par naturalisation, mais par simple déclaration dans leur adolescence ; ils n’ont donc pas de place dans ce questionnaire.

Prenons ensuite la première question posée sur la religion: « êtes-vous chrétien, juif, musulman, autre religion, sans religion ? ». Pas d’option offerte sur l’agnosticisme qui représente 30% de la population française, pas non plus de possibilité de combiner: aujourd’hui beaucoup de gens se ressentent chrétien, juif ou musulman et agnostique ou athée. Les questions sur le port du voile ou sur le financement des mosquées sont biaisées, à chaque fois, elles incitent à choisir les options qui vont être le plus en rupture avec la laïcité libérale.

Bref, on termine la lecture de ce questionnaire avec le sentiment qu’il contribue à enfermer nos compatriotes ayant un lien avec l’Islam, dans une identité religieuse pour le moins forcée. Ce sentiment devient constatation quand on lit le texte sur « l’histoire » des musulmans de France qui accompagne l’étude. La colonisation est bien évoquée mais dans une totale confusion des statuts et des droits. Le mot « guerre » apparait 14 fois: Première, seconde guerre mondiale, guerre civile algérienne, guerre contre Daesch. Mais la Guerre d’Algérie jamais. Il n’y a d’ailleurs dans le questionnaire soumis aux sondés aucune question sur l’histoire de France.

Les Français de culture musulmane ne sont placés dans l’histoire de France que dans un rapport à l’histoire de l’hexagone, du territoire central et européen de la France. De l’histoire des territoires de l’empire français, il n’est pas fait mention. Ces compatriotes font pleinement partie de l’histoire de France, mais ils sont absents de celle qui est contée ici. Ils sont donc traités dans cette étude à l’inverse des autres Français: ceux-ci sont sans conteste citoyens de leur pays, et font pleinement partie de l’histoire de France qui est spontanément leur histoire.

Hypothétiquement, ils peuvent aussi être rattachés à une religion, c’est leur choix individuel. Les compatriotes de culture musulmane interrogés dans cette étude sont d’abord musulmans ou dans un lien à la religion. Leur nationalité française est incertaine et leur présence dans l’histoire de France déplacée ou évacuée.

Cette enquête est donc défaillante méthodologiquement, et c’est dommage car il est tout à fait légitime et même nécessaire d’évaluer et d’analyser les pratiques et les attitudes religieuses, et d’appréhender le fondamentalisme. Mais elle est défaillante plus encore, du point de vue des représentations et de l’idéologie qui la sous-tend. C’est grave, car ce mauvais travail aggrave ainsi le principal problème auquel, en tant que Français, nous avons à faire face ensemble.

Quel est le principal problème dont vous parlez?

Le principal problème auquel aujourd’hui les Français sont confrontés, est qu’ils ne se sentent pas assez compatriotes. D’un côté, une partie d’entre eux se disent « je ne reconnais plus le pays dans lequel j’ai grandi » et sont souvent tentés par le vote Front national. D’un autre côté, une partie se dit, « je suis français, mais je ne suis pas reconnu comme tel par mes compatriotes ». Comment donc expliquer ce phénomène?

La France est le plus vieux pays d’immigration d’Europe. Mais à la fin du XIXème siècle et dans la première moitié du XXe siècle, la plupart des immigrés venaient de pays étrangers, principalement d’Europe. Ils étaient conscients qu’ils venaient de l’étranger; eux-mêmes ou leurs enfants apprenaient notre langue et acquéraient la nationalité française.

Les migrants qui sont arrivés dans l’hexagone dans la seconde moitié du XXème siècle sont venus en majorité de territoires français. Ils étaient le plus souvent déjà français et parlaient français. Pourtant, ils ont souvent ressenti et continuent de ressentir qu’on ne les a pas reconnus comme compatriotes. Et cette non-reconnaissance, elle a aussi été ressentie par nos compatriotes venus des départements d’outre-mer qui restent partie prenante de la nation française.

Elle vient en grande partie d’une méconnaissance de l’histoire de France qui peut même être celle des plus grands historiens du pays. Après le vote de la loi Taubira en 2001, plusieurs historiens français emmenés par Pierre Nora et Françoise Chandernagor, signent un texte intitulé « Liberté pour l’Histoire » en soutien à l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, poursuivi pour avoir contesté dans un entretien accordé au Journal du dimanche le caractère de crime contre l’Humanité appliqué à l’esclavage.

Mes collègues réclament pour lui la liberté de penser, de parler et d’écrire, et bien sûr je les suis sur ce point. Ils soutiennent sur le fond l’idée que la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité est anachronique, cette notion n’ayant été reconnue en droit qu’au XXème siècle par le tribunal de Nuremberg qui jugeait les criminels nazis. Et là, selon moi, ils se trompent. Le concept de crime contre l’Humanité a, en réalité, été créé en droit français et puni en tant que tel par la Convention au moment de la première abolition de l’esclavage en 1794. Il réapparait dans le décret d’abolition de 1848 qui abolit définitivement l’esclavage, après que Napoléon l’eut rétabli en 1803, et le déclare « crime de lèse-humanité ».

La pratique de la traite ou l’achat de nouveaux esclaves est puni de la déchéance de la nationalité. S’exprimant au nom du gouvernement, Victor Schœlcher déclare alors : « La qualité de maître devient incompatible avec le titre de citoyen français: c’est renier son pays que d’en renier le dogme fondamental ». C’est un moment important de l’histoire de France et même du monde dont tous les Français pourraient être fiers. Pourtant, il reste le plus souvent méconnu. Une histoire, plus difficile à écrire encore, est celle de la colonisation. Car si personne ne conteste aujourd’hui l’horreur et l’immoralité de l’esclavage, la colonisation fait, quant à elle, l’objet de vives querelles d’interprétation.

Cette histoire-là, il faut pourtant l’enseigner. Elle fait partie de l’histoire de France et il faut que chacun la connaisse au même titre qu’il apprend à connaître l’histoire de la France d’Europe. La majorité des républicains – il y a des exceptions comme Clemenceau- voyaient en la colonisation l’inverse de l’esclavage, puisque les colonisés étaient traités en être humains à civiliser. Mais la colonisation ce fut, les massacres, les violences et les discriminations institutionnelles. Les valeurs de la République étaient bafouées, mais elles ont contribué à inspirer les combats et la décolonisation.

C’est donc bien une histoire de progrès que l’on peut ici raconter comme telle sans pour autant écrire un roman: sous les Rois de France, se pratiquaient l’esclavage et la colonisation. La République a aboli l’esclavage mais elle a continué de coloniser. Puis la décolonisation est venue fruit du combat anticolonial d’abord menés par les colonisés, soutenu aussi en métropole. C’est en connaissant mieux et en partageant cette histoire commune que nous pourrons mieux nous considérer compatriotes. C’est la thèse centrale de mon livre.

Vous avez mentionné la Guerre d’Algérie, pourquoi est-ce si important?

La colonisation a été plurielle, différente au Sénégal, au Vietnam ou au Maroc. L’Algérie est un cas très particulier car c’est le sommet de nos contradictions. C’est un territoire qui a été pleinement intégré à la République en 1848. C’était la France avant même Nice et la Savoie. C’était la république et pourtant jusqu’à l’indépendance, les principes de notre république – l’Egalite, la laïcité, la liberté - ne s’appliquaient pas à la majorité des habitants de ce territoire. Ils avaient un statut spécial, rattaché à leur religion, on les appelait les musulmans d’Algérie. Ils étaient français et pourtant on ne leur reconnaissait qu’une seule identité: la religion.

Cette affectation à la seule identification religieuse qui s’appliquait en Algérie est réapparue, de nos jours, au centre de notre vocabulaire courant. Pourquoi applique-t-on à certains Français une dénomination religieuse que l’on n’applique pas aux autres? Chacun peut dire ou non cette appartenance éventuelle. Mais on ne se désigne pas entre Français - catholiques, protestants, juifs dans la vie courante. Les distinctions spontanées se font par lieu, ville ou par pays, région d’origine - l’Alsace ou la Bretagne, et on pourrait donc aussi dire d’Afrique ou d’Afrique du Nord...

Mais l’Algérie, c’est aussi la guerre qui a laissé des blessures profondes qui réapparaissent aujourd’hui. Au moins quatre catégories de Français ont laissé une partie de leur cœur en Algérie: les juifs - présents avant la conquête arabe, les pieds noirs, les harkis et, enfin, ceux qui ont combattus pour l’indépendance qui sont devenus algériens avant de redevenir français. Tous sont sortis de cette guerre avec le sentiment d’avoir été abandonnés ou trahis: les trois premiers groupes par de Gaulle, le dernier par leur propre gouvernement issu du FLN.

Pour bien comprendre ce qui se joue ici, permettez-moi de faire un détour par un autre moment important de notre histoire. Celui de la seconde guerre mondiale et de la persécution des Juifs. Dans un livre Vichy, un passé qui ne passe pas, publié en 1994, Henri Rousso et Eric Conan analysaient le rapport névrosé d’un certain nombre de Français juifs au régime de Vichy le qualifiant d’« obsessionnel ». L’histoire de ce régime a été déjà faite et refaite, les archives sont ouvertes, et pourtant elles sont dénoncées comme cachées ou inaccessibles; on exige et on obtient de commémorer de plus en plus, pas toujours de façon cohérente, en confondant souvent persécutions nazie et vichyssoise et en négligeant la Résistance intérieure jusqu’à ne voir dans Vichy que la persécution des juifs. Et les auteurs d’inciter à cesser cette obsession et de regarder vers l’avenir. Ma question est la suivante: si l’obsession est le bon diagnostic, en a-t-on tiré les bonnes conclusions ?

Si vous allez voir un psychanalyste parce que vous êtes obsédé par une personne ou un événement, il ou elle va s’efforcer de trouver la vraie cause de l’obsession. Pour Freud en effet, l’objet de l’obsession –ici Vichy- n’est pas l’objet réel vraiment pénible que l’individu s’efforce d’oublier. Si des juifs français souffrent donc individuellement ou collectivement d’une obsession de Vichy, c’est que Vichy n’est pas la cause du problème.

Selon moi, la cause réelle de cette obsession est une blessure infligée aux juifs de France, quelques mois après la guerre des Six-Jours, par le général de Gaulle, lorsqu’au cours d’une conférence de presse, il a évoqué un « peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ». Les Juifs ont été profondément heurtés par cette déclaration. Ce n’était pas une attaque venue de l’extrême droite antisémite, comme ils en avaient tant subie.

Le coup symbolique qui les ramenait à la période de Vichy avait été porté par le libérateur du pays et héros de la Résistance, le père protecteur de la nation et les avait d’autant plus meurtris. Mais De Gaulle jouissait d’un statut d’intouchable, d’inattaquable, les Juifs de France solidaires d’Israël étaient soupçonnés de double allégeance. Ils reportèrent en obsession, leur colère sur Vichy, sur qui on peut cogner sans être contesté, faute de pouvoir l’exprimer contre de Gaulle.

Voilà donc que 50 ans après l’indépendance, ces quatre catégories de Français, Les Pieds Noirs, les Juifs, les Harkis et les Algériens redevenus français ont l’impression de vivre la même situation qu’avant l’indépendance: les uns se voient envahis, bientôt remplacés par des Arabes de plus en plus religieux et violents; les autres retournés au statut de juifs du décret Crémieux, persécutés comme tels et soumis à un antisémitisme effréné. Les autres discriminés au quotidien, pas vraiment Français, en tous cas pas reconnus comme tels.

Et cette crainte de reproduction du passé, ils nous l’expriment jusqu’à nous l’imposer comme schéma d’interprétation de ce qui nous arrive aujourd’hui en tant que pays. Mais beaucoup de ce sentiment vient du fait que l’on n’a pas réussi à affronter – ensemble- ce passé commun; chaque groupe reste enfermé dans une mémoire cloisonnée qu’il faudrait pouvoir discuter et vérifier. Là encore revient la figure de De Gaulle. Il fut un très grand héros de l’histoire mondiale, on lui est redevable d’avoir mené à terme la décolonisation, mais c’est aussi un homme qui a pu faire des erreurs. Tout préoccupé qu’il était de stratégie et de grandeur de la France, il ne prêtait pas assez attention à la sensibilité de ses compatriotes et nous a légué de multiples blessures collectives que nous n’avons pas encore pansées. Pour beaucoup, il reste intouchable. Pour d’autres, c’est le FLN.

On assiste à l’émergence dans une part de plus en plus grande de la population de nouvelles craintes liées à l’immigration. On a vu fleurir dans l’espace public des expressions comme « Grand Remplacement » ou « remigration ». Comment interprétez-vous cette angoisse de voir son identité noyée dans un métissage destructeur ? Si l’étude scientifique révèle que l’intégration se passe mieux qu’on ne le dit, que répondre à ceux qui ressentent le contraire dans leur vie quotidienne ?

A la fin du XIXème siècle, l’Action Française développait déjà le thème du Grand remplacement, principalement à l’encontre des quelques milliers de Juifs de France en voie de naturalisation. Et puis à nouveau, après la loi du 10 août 1927 sur la nationalité. Le directeur du Figaro de l’époque, François Coty écrivait alors: « Trois millions de français vigoureux, sains honnêtes, ont été poussés à l’abattoir pour qu’on pût leur substituer la vermine du monde. Le gouvernement occulte des Trois Cents, qui constitue une véritable internationale, a essayé de remplacer la race française en France par l’introduction d’une autre race; elle a réglé d’abord la destruction des vrais Français ».

Tout y était déjà, nihil novi sub sole. Renaud Camus n’a rien inventé, il n’a fait que recopier. Il n’y a pas de remplacement, seulement des additions. Mais si ce discours prend parfois, c’est en raison des fantasmes sur l’immigration et du refus de regarder là encore l’histoire en face.

Il n’y a eu ni complot « immigrationniste » ou à l’inverse « antimusulman ». Le regroupement familial n’a pas commencé en 1976, il remonte aux origines de l’immigration en France et il a plutôt baissé après 1976. Aujourd’hui, l’immigration vers la France est plutôt bien régulée quand on la compare avec d’autres pays. La France est riche de la diversité qui la compose.

Dans 20 ans, elle sera le premier pays d’Europe par sa population. Contrairement à ce qu’on entend à longueur de journée, l’intégration se fait, et ce malgré les immenses obstacles posés par l’existence d’un chômage structurel depuis 1974, qui touche en priorité les immigrés et leurs enfants. Malgré ce terrible frein, 70% des immigrés ont un emploi. C’est insuffisant, trop nombreux sont ceux qui n’en ont pas mais cela permet également de nuancer le phénomène de délitement de l’école républicaine.

La République est aujourd’hui un marqueur partagé par la majorité des Français. C’est une référence absolue de moins en moins remise en question et constitutive de notre identité politique. Mais c’est surtout un mot dont le sens a été dévoyé et dont les traductions sont flottantes et soumises à des interprétations antagonistes. En effet, il existe aujourd’hui un tropisme fort qui oppose ceux qui veulent une République forte et intransigeante, à ceux qui la somment de se réformer en appelant à des accommodements raisonnables. De quelle République parlez-vous ?

Avant toute chose, une définition des termes s’impose. La République est d’abord un régime politique fondé sur la souveraineté de citoyens égaux devant la loi. Longtemps être républicain c’était s’opposer à la monarchie ou à l’empire; pour faire prévaloir ce régime, ce fut d’une longue bataille politique. Mais en République, les citoyens ne tiennent ensemble, non par l’attachement à la couronne – à la Reine ou au Roi – comme sous une monarchie, mais par la définition et la redéfinition d’un bien commun, qui lui donne sens; se contenter d’un simple « vivre ensemble » c’est dévitaliser la république, la vider de sa substance.

Ce bien commun s’inscrit dans des valeurs construites par l’histoire. J’identifie à ce titre quatre piliers de l’identité nationale républicaine: le principe d’égalité, la mémoire de la Révolution française, la langue française et la laïcité.

Le premier est l’égalité devant la loi et nous vient du catholicisme dans le cadre duquel tous les croyants sont égaux devant l’Eglise. Il a été étatisé, laïcisé sous les Rois de France, amplifié pendant la Révolution avec par exemple l’abolition des privilèges. Plus tard, le code civil, pour la première fois en Europe, a proclamé l’égalité dans l’héritage de tous les enfants, mâles ou femelles. Le principe d’égalité proclamé n’est jamais abouti mais il continue de travailler en force la société française et d’inspirer des réformes fondamentales comme le mariage pour tous.

La langue, instrument de puissance du royaume puis d’unification de la république, et de l’école pour tous a, en France, un statut particulier. Elle donne à l’intellectuel une place sans pareille et rayonne dans le monde. La mémoire -le plus souvent positive- de la Révolution, a des conséquences jusqu’à aujourd’hui sur le mode d’expression politique des Français même de droite: le peuple français s’exprime souvent dans la rue, et il est connu pour cela dans le monde entier. Enfin, il y a la laïcité fondée sur la liberté de conscience.

Notre République s’est construite à travers ces piliers qui nous unissent et nous distinguent, nous Français, des autres pays. Connectés les uns aux autres, ces quatre piliers donnent sens à ce que nous sommes et tracent les contours de notre destin commun. Ils se conjuguent ainsi sans contradiction avec un très grand respect de la diversité des Français. L’opposition entre fermeté et accommodement est donc artificielle, elle révèle une méconnaissance de ces principes et de notre histoire. Prenons l’exemple de la laïcité.

C’est d’abord du droit: la loi de 1905- est fondée sur la liberté de conscience, d’où découlent la séparation des Eglises et de l’Etat, et le respect de toutes les options spirituelles ou religieuses. Mais il existe souvent une grande différence entre le droit et les croyances sociales. Aux Etats-Unis par exemple on peut blasphémer, brûler la bible ou le coran, c’est légal. Mais si vous émettez le moindre doute sur l’existence de Dieu, vous n’avez aucune chance d’être élu dans une élection. Une partie importante des Américains ne font pas confiance aux non croyants. Chez nous, le droit est assez proche du droit américain, mais la majorité des Français sont athées ou agnostiques. Et c’est quand on est croyant que l’on ressent qu’une partie de ses compatriotes ne vous font pas confiance car ils tiennent parfois même la foi pour une forme d’arriération.

La laïcité est d’abord un régime juridique fondé sur la liberté de conscience y compris la liberté de croire. On peut être croyant et adhérer totalement à la laïcité dès lors que cette croyance s’exerce sans pression. L’article 31 de la loi de 1905 punit d’ailleurs pénalement toutes les pressions exercées soit pour forcer soit pour empêcher d’exercer un culte. Pour mieux l’assurer, cette liberté de conscience s’organise différemment selon les espaces et selon les publics. Dans une école publique par exemple, les règles communes de neutralité s’imposent qui ne sont pas les mêmes sur une plage !

Alors, si on est rationaliste ou athée, on peut se désespérer d’un retour du religieux chez certains de nos compatriotes. S’il est librement consenti c’est leur droit le plus absolu. Et si l’on veut le réduire, alors il faut offrir à chacun des perspectives vers d’autres façons de penser que la religion. Je pense notamment aux programmes d’histoire et aux bibliothèques, par excellence lieux de savoir, de curiosité et d’ouverture d’esprit. Des lieux qui en France plus qu’ailleurs ont des horaires très limités alors qu’y accéder devrait être un droit quasi permanent et gratuit; car les bibliothèques sont au fondement de la lutte contre les inégalités d’accès aux savoirs et à l’information et tant elles sont les phares de la laïcité.

* Propos recueillis par David Navaro.

A lire également sur Nonfiction :

La seconde partie de ce long entretien avec Patrick Weil

Toutes nos critiques des livres de Patrick Weil.